HBSE 12th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 1 विद्ययाऽमृतमश्नुते

Haryana State Board HBSE 12th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 1 विद्ययाऽमृतमश्नुते Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 1 विद्ययाऽमृतमश्नुते

HBSE 12th Class Sanskrit विद्ययाऽमृतमश्नुते Textbook Questions and Answers

1. संस्कृतभाषया उत्तरं लिखत

(क) ईशावास्योपनिषद् कस्याः संहितायाः भागः?

(ख) जगत्सर्वं कीदृशम् अस्ति?

(ग) पदार्थभोगः कथं करणीयः?

(घ) शतं समाः कथं जिजीविषेत्?

(ङ) आत्महनो जनाः कीदृशं लोकं गच्छन्ति?

(च) मनसोऽपि वेगवान् कः?

(छ) तिष्ठन्नपि कः धावतः अन्यान् अत्येति?

(ज) अन्धन्तमः के प्रविशन्ति?

(ङ) धीरेभ्यः ऋषयः किं श्रुतवन्तः?

(च) अविद्यया किं तरति?

(ट) विद्यया किं प्राप्नोति?

उत्तरम्:

(क) ईशावास्योपनिषद् ‘यजुर्वेद-संहितायाः’ भागः ।

(ख) जगत्सर्वम् ईशावास्यम् अस्ति।

(ग) पदार्थभोगः त्यागभावेन करणीयः।

(घ) शतं समाः कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्।

(ङ) आत्महनो जनाः ‘असुर्या’ नामकं लोकं गच्छन्ति।

(च) मनसोऽपि वेगवान् आत्मा अस्ति।

(छ) तिष्ठन्नपि परमात्मा धावतः अन्यान् अत्येति।

(ज) ये अविद्याम् उपासते ते अन्धन्तमः प्रविशन्ति।

(ङ) धीरेभ्यः ऋषयः इति श्रुतवन्तः यत् विद्यया अन्यत् फलं भवति अविद्यया च अन्यत् फलं भवति।

(च) अविद्यया मृत्युं तरति।

(ट) विद्यया अमृतं प्राप्नोति।

![]()

2. ‘ईशावास्यम्…….कस्यस्विद्धनम्’ इत्यस्य भावं सरलसंस्कृतभाषया विशदयत

उत्तरम्:

(संस्कृतभाषया भावार्थः)

अस्मिन् सृष्टिचक्रे यत् किमपि जड-चेतनादिकं जगत् अस्ति, तत् सर्वम् ईश्वरेण व्याप्तम् अस्ति। ईश्वरः संसारे व्यापकः अस्ति, सः एव च संसारस्य सर्वेषां पदार्थानाम् ईशः = स्वामी। अतः त्यागभावेन एव सांसारिक-पदार्थानाम् उपभोगः करणीयः। कदापि कस्य अपि धने लोभ: न करणीयः।

3. ‘अन्धन्तमः प्रविशन्ति…….विद्यायां रताः’ इति मन्त्रस्य भावं हिन्दीभाषया आंग्लभाषया वा विशदयत

उत्तरम्:

पञ्चममन्त्रस्य भावार्थं पश्यत।

4. ‘विद्यां चाविद्यां च…….ऽमृतमश्नुते’ इति मन्त्रस्य तात्पर्यं स्पष्टयत

उत्तरम्:

सप्तममन्त्रस्य भावार्थं पश्यत।

![]()

5. रिक्तस्थानानि पूरयत

(क) इदं सर्वं जगत् ………………..।

(ख) मा गृधः …………………..!

(ग) शतं समाः ………………….. जिजीविषेत्।

(घ) असुर्या नाम लोका ………………….. आवृताः ।

(ङ) आवद्योपासकाः ………………….. प्रविशन्ति।

उत्तरम्:

(क) इदं सर्वं जगत् ईशावास्यम्।

(ख) मा गृधः कस्यस्वित् धनम्।

(ग) शतं समाः कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्।

(घ) असुर्या नाम लोका अन्धेनतमसा आवृताः ।

(ङ) अविद्योपासकाः अन्धन्तमः प्रविशन्ति।

6. अधोलिखितानां सप्रसंग हिन्दीभाषया व्याख्या कार्या

(क) तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः।

(ख) न कर्म लिप्यते नरे।

(ग) तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।

(घ) अविद्यया मृत्युं ती| विद्ययाऽमृतमश्नुते।

(ङ) एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति।

(च) तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।

(छ) अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्।

उत्तरम्:

(क) तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। (त्यागपूर्वक भोग कर)

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशावास्य-उपनिषद्’ से संगृहीत ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ पाठ के ‘ईशावास्यम्……….’ मन्त्र से लिया गया है। इसमें त्यागपूर्वक भोग करने का उपदेश दिया गया है।

व्याख्या-परमेश्वर सब जड़-चेतन पदार्थों में व्यापक है। वही संसार के सभी पदार्थों का स्वामी है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पदार्थों को त्यागपूर्वक ग्रहण करे। इनके उपयोग में लोभकदापि न करे, क्योंकि लोभवश पदार्थों का उपभोग करने से प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ जाता है और मनुष्य का अपना शरीर भी रोगी हो जाता है। प्रकृति के संरक्षण में ही अपनी सुरक्षा छिपी है। इस मन्त्रांश में सन्तुलित एवं स्वस्थ जीवन का रहस्य छिपा है

पदार्थ + त्यागभाव = भोजन, पदार्थ + लोभवृत्ति = भोग। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और भोग करने में रोग का भय रहता है-‘भोगे रोगभयम्’।

(ख) न कर्म लिप्यते नरे।

(मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होता है)

प्रसंगः-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशावास्योपनिषद्’ से संगृहित ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ पाठ के दूसरे मन्त्र से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि निष्काम कर्म बन्धन का कारण नहीं होते।

व्याख्या-मन्त्रांश का अर्थ है-‘मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होता है।’ वे कौन से कर्म हैं, उन कर्मों की क्या विधि है, जिनसे कर्म मनुष्य के बन्धन का कारण नहीं बनते। पूरे मन्त्र में इस भाव को अच्छी प्रकार स्पष्ट किया गया है। मन्त्र में कहा गया है कि मनुष्य अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति से जीवन भर कर्म करे, निठल्ला-कर्महीन-अकर्मण्य बिल्कुल न रहे, पुरुषार्थी बने। जिन पदार्थों को पाने के लिए हम कर्म करते हैं, उनका वास्तविक स्वामी सर्वव्यापक ईश्वर है। वही प्रतिक्षण हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देखता है। अतः यदि मनुष्य पदार्थों के ग्रहण में त्याग भाव रखते हुए, ईश्वर को सर्वव्यापक समझते हुए कर्तव्य भाव से (अनासक्त भाव से) कर्म करता है तो ऐसे निष्काम कर्म मनुष्य को सांसारिक बन्धन में नहीं डालते अपितु उसे जीवन्मुक्त बना देते हैं।

(ग) तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। (उसी में वायु जलों को धारण करता है)

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशावास्योपनिषद्’ से संगृहीत ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ पाठ में संकलित मन्त्र से लिया गया है। इसमें वायु को जलों का धारण करने वाला कहा गया है।

व्याख्या-मन्त्र में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए उसे अचल, एक तथा मन से भी गतिशील बताते कहा गया है कि इस संसार में ईश्वर-व्यवस्था निरन्तर कार्य कर रही है। उसी के नियम से वायु बहती है, सूर्य-चन्द्र चमकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, फल-फूल-वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। यहाँ तक कि वायु = गैसों से जल का निर्माण भी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन ही होता है। मित्र-वरुण नामक दो वायुतत्त्व (गैसें) हैं, इन्हें विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कह सकते हैं, इनके मेल से (H2 ,O) से जल का निर्माण होता है। ‘अप:’ का अर्थ जल के अतिरिक्त कर्म भी होता है। सभी प्राणी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन होकर अपने-अपने कर्म फलों को प्राप्त करते हैं। यह भी मन्त्रांश का भाव है।

(घ) अविद्यया मृत्युं तीा विद्ययाऽमृतमश्नुते।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशावास्य-उपनिषद्’ से संकलित ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ में संगृहीत मन्त्र से उद्धृत है। इस मन्त्रांश में व्यावहारिक ज्ञान द्वारा मृत्यु को जीतकर अध्यात्म ज्ञान द्वारा अमरत्व प्राप्ति का रहस्य उद्घाटित किया गया है।

व्याख्या-प्रस्तुत मन्त्रांश की व्याख्या के लिए सप्तम मन्त्र के भावार्थ का उपयोग करें।

(ङ) एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशोपनिषद्’ से सम्पादित विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ में संकलित मन्त्र से उद्धत है। इस मन्त्रांश में उस मार्ग की ओर संकेत किया गया है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य कर्मबन्धन में नहीं पड़ता।

व्याख्या-मन्त्रांश का सामान्य अर्थ है-‘इस प्रकार तुझ में (कर्म का लेप नहीं होता), इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं। यह मन्त्रांश ईशोपनिषद् के पहले दो मन्त्रों के उपदेश की ओर पाठक का ध्यान केन्द्रित करता है। साधारण रूप से कर्म के सम्बन्ध में यह धारणा है कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा-मनुष्य कर्मबन्धन में अवश्य बँधता है। परन्तु इन दो मन्त्रों में एक ऐसा मार्ग बताया गया है, जिसके अनुसार कर्म करने/जीवन यापन करने पर मनुष्य कर्मबन्धन में नहीं पड़ता। वह मार्ग है ईश्वर को सदा सर्वत्र व्यापक मानते हुए आसक्ति छोड़कर कर्तव्य भाव से कर्म करने का मार्ग। अनासक्त भाव से किया गया कर्म सदा शुभ ही होता है, अतः ऐसे कर्म मनुष्य के बन्धन का कारण नहीं होते अपितु उसे जीवन्मुक्त बना देते हैं। इस मार्ग को छोड़कर जीवन्मुक्त होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

(च) ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।

प्रसंग-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ में संगृहीत मन्त्र से उद्धृत है। इस मन्त्रांश में आत्मा का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों की मरण-उपरान्त गति के बारे में बताया गया है।

व्याख्या-प्रस्तुत मन्त्रांश की व्याख्या के लिए तृतीय मन्त्र के भावार्थ का उपयोग करें।

(छ) अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्रांश ‘ईशोपनिषद्’ से सम्पादित ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ में संगृहीत मन्त्र से उद्धृत है। इस मन्त्रांश में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है।

व्याख्या-‘अनेजत्’ का अर्थ है-कम्पन से रहित, अचल, स्थिर। परमात्मा अनेजत्-अर्थात् कम्पन रहित है, वह अपने स्वरूप में सदा स्थिर बना रहता है। परमात्मा के स्वरूप की दूसरी विशेषता है कि वह एक अर्थात् अद्वितीय है। वह स्थिर होकर भी मन से अधिक वेग वाला है। उसका वेग इतना अधिक है कि देव अर्थात् प्रकाशक इन्द्रियाँ उसको पकड़ ही नहीं पाती क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और इन्द्रियाँ केवल स्थूल वस्तु का ही ज्ञान कर पाती हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है अतः वह ‘पूर्वम् अर्षत्’-सभी जगह पहले से पहुँचा हुआ रहता है।

![]()

7. उपनिषन्मन्त्रयोः अन्वयं लिखत.

(क) अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥

(ख) अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्।

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥

उत्तरम्:

उपर्युक्त दोनों मन्त्रों का अन्वय पाठ में दिया जा चुका है।

8. प्रकृति प्रत्ययं च योजयित्वा पदरचनां कुरुत

त्यज् + क्तः; कृ + शत; तत् + तसिल्

उत्तरम्:

(क) त्यज् + क्त = त्यक्तः

(ख) कृ + शतृ = कुर्वन्

(ग) तत् + तसिल् = ततः

9. प्रकृतिप्रत्ययविभागः क्रियताम्

प्रेत्य, तीर्खा, धावतः, तिष्ठत्, जवीयः

उत्तरम्:

(क) प्रेत्य = प्र + इ + ल्यप्

(ख) तीर्त्वा = √तृ + क्त्वा

(ग) धावतः = √धाव् + शतृ (नपुंसकलिङ्गम्, षष्ठी-एकवचनम्)

(घ) तिष्ठत् = (स्था + शतृ (नपुंसकलिङ्गम्, प्रथमा-एकवचनम्)

(ङ) जवीयः = जव + ईयसुन् > ईयस् (नपुंसकलिङ्गम्, प्रथमा-एकवचनम्)

10. अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्यरचनां कुरुत

जगत्याम्, धनम्, भुञ्जीथाः, शतम्, कर्माणि, तमसा, त्वयि, अभिगच्छन्ति, प्रविशन्ति, धीराणाम्, विद्यायाम्, भूयः, समाः ।

उत्तरम्:

(वाक्यरचना)

(i) जगत्याम्-जगत्याम् अनेके ग्रहाः उपग्रहाः च सन्ति ।

(ii) धनम्-कस्य अपि धनं मा गृधः ।

(iii) भुञ्जीथा:-जगतः भोगान् त्यागभावेन भुञ्जीथाः।

(iv) शतम्-कर्माणि कुर्वन् एवं शतं वर्षाणि जिजीविषेत्।

(v) कर्माणि-सदा शुभानि कर्माणि एव कुर्यात्।

(vi) तमसा-एतत् कूपं तमसा आवृतम् अस्ति।

(vii) त्वयि-त्वयि कः स्निहयति ?

(viii) अभिगच्छन्ति-छात्राः पठनाय गुरुम् अभिगच्छन्ति।

(ix) प्रविशन्ति-अविद्यायाः उपासकाः अन्धन्तमः प्रविशन्ति।

(x) धीराणाम्-धीराणाम् उपदेशः धैर्येण श्रोतव्यः।

(xi) विद्यायाम्-प्रायः योगिनः विद्यायाम् एव रताः भवन्ति ।

(xii) भूयः (पुनः)-सः आगत्य भूयः अगच्छत्।

(xiii) समाः (वर्षाणि)-सदाचारिणः जनाः शतं समाः जीवन्ति।

11. सन्धि/सन्धिच्छेदं वा कुरुत

उत्तरम्:

(क) ईशावास्यम् – ईश + आवास्यम्

(ख) कुर्वन्नेवेह – कुर्वन् + एव + इह

(ग) जिजीविषेत् + शतं – जिजीविषेच्छतम्

(घ) तत् + धावतः – तद्धावतः

(ङ) अनेजत् + एकं – अनेजदेकम्

(च) आहुः + अविद्यया – आहुरविधया

(छ) अन्यथेतः – अन्यथा + इतः

(ज) ताँस्ते – तान् + ते।

12. अधोलिखितानां समुचितं योजनं कुरुत

धनम् – वायुः

समाः – आत्मानं ये घ्नन्ति

असुर्याः – श्रुतवन्तः स्म

आत्महनः – तमसाऽऽवृताः

मातरिश्वा – वर्षाणि शुश्रुम

अमरतां अमृतम् – वित्तम्

उत्तरम्:

धनम् – वित्तम्

समाः – वर्षाणि

असुर्याः – तमसाऽऽवृताः

आत्महनः – आत्मानं ये जन्ति

मातरिश्वा – वायुः

शुश्रुम – श्रुतवन्तः स्म

अमृतम् – अमरताम्

![]()

13. अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदानि लिखत

नरे, ईशः, जगत, कर्म, धीराः, विद्या, अविद्या

उत्तरम्:

(पर्यायपदानि)

नरे = मनुष्ये

ईशः = ईश्वरः

जगत् = संसारः

कर्म = कार्यम्

धीराः = विद्वांसः, पण्डिताः

विद्या = अध्यात्मज्ञानम्

अविद्या = अध्यात्मेतरविद्या, व्यावहारिकज्ञानम्

14. अधोलिखितानां पदानां विलोमपदानि लिखत

एकम्, तिष्ठत्, तमसा, उभयम्, जवीयः, मृत्युम्

उत्तरम्:

(विलोमपदानि)

एकम् – अनेकम्

तिष्ठत् – धावत्

तमसा – प्रकाशन

उभयम् – एकम्

जवीयः – शनैश्चरम्, तिष्ठत्

मृत्युम् – अमृतम्

![]()

योग्यताविस्तारः

समग्रेऽस्मिन् विश्वे ज्ञानस्याद्यं स्रोतो वेदराशिरिति सुधियः आमनन्ति। तादृशस्य वेदस्य सार: उपनिषत्सु समाहितो वर्तते। उपनिषदां ‘ब्रह्मविद्या’ ‘ज्ञानकाण्डम्’ ‘वेदान्तः’ इत्यपि नामान्तराणि विद्यन्ते। उप-नि इत्युपसर्गसहितात् सद् (षद्लु) धातोः क्विप् प्रत्यये कृते उपनिषत्-शब्दो निष्पद्यते, येन अज्ञानस्य नाशो भवति, आत्मनो ज्ञानं साध्यते, संसारचक्रस्य दुःखं शिथिलीभवति तादृशो ज्ञानराशिः उपनिषत्पदेन अभिधीयते । गुरोः समीपे उपविश्य अध्यात्मविद्याग्रहणं भवतीत्यपि कारणात् उपनिषदिति पदं सार्थकं भवति।

प्रसिद्धासु 108 उपनिषत्स्वपि 11 उपनिषदः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः महनीयाश्च । ताः ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्डकमाण्डूक्य-ऐतरेय-तैत्तिरीय-छान्दोग्य-बृहदारण्यक-श्वेताश्वतराख्याः वेदान्ताचार्याणां टीकाभिः परिमण्डिताः सन्ति।

आद्यायाम् ईशावास्योपनिषदि ‘ईशाधीनं जगत्सर्वम्’ इति प्रतिपाद्य भगवदर्पणबुद्ध्या भोगो निर्दिश्यते। ईशोपनिषदि ‘जगत्यां जगत्’ इति कथनेन समस्तब्रह्माण्डस्य या गत्यात्मकता निरूपिता सा आधुनिकगवेषणाभिरपि सत्यापिता। सततं परिवर्तमाना ब्रह्माण्डगता चलनस्वभावा या सृष्टि:-पशूनां प्राणिनां, तेजः पुञ्जानां, नदीनां, तरङ्गाणां वायोः वा; या च स्थिरत्वेन अवलोक्यमाना सृष्टि:-पर्वतानां, वृक्षाणां, भवनादीनां वा सा सर्वा अपि सृष्टिः ईश्वराधीना सती चलत्स्वभावा एव। ईश्वरस्य विभूत्या सर्वा अपि सृष्टिः परिपूर्णा चलत्स्वभावा च चकास्ते। तदुक्तं भगवद्गीतायाम्

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ इति ॥ भगवद्गीता-10.41

उपनिषत्प्रस्थानरहस्यं विद्याया अविद्यायाश्च समन्वयमुखेन अत्र उद्घाटितमस्ति। ये जना अविद्यापदवाच्येषु यज्ञयागादिकर्मसु, भौतिक-शास्त्रेषु, लौकिकेषु ज्ञानेषु दैनन्दिनसुखसाधन-सञ्चयनार्थं संलग्नमानसा भवन्ति ते लौकिकीम् उन्नतिं प्राप्नुवन्त्येव; किन्तु तेषां तेषां जनानाम् आध्यात्मिकं बलम्, अन्तरसत्त्वं वा निस्सारं भवति। ये तु विद्यापदवाच्ये आत्मज्ञाने एव केवलं संलग्नमनसः भवन्ति, भौतिकज्ञानस्य साधनसामग्रीणां च तिरस्कारं कुर्वन्ति ते जीवननिर्वाहे, लौकिकेऽभ्युदये च क्लेशमनुभवन्ति।

अत एव अविद्यया भौतिकज्ञानराशिभिः मानवकल्याणकारीणि जीवनयात्रासम्पादकानि वस्तूनि सम्प्राप्य विद्यया आत्मज्ञानेन-ईश्वरज्ञानेन जन्ममृत्युदुःखरहितम् अमृतत्वं प्राप्नोति । विद्याया अविद्यायाश्च ज्ञानेन एव इहलोके सुखं परत्र च अमृतत्वमिति कल्याणी वाचम् उपदिशति उपनिषत् ‘अविद्यया मृत्युं तीा विद्ययाऽमृतमश्नुते’ इति।

पाठ्यांशेन सह भावसाम्यं पर्यालोचयत

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोऽह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ भगवद्गीता-3.8

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥ कठोपनिषत्-3.15

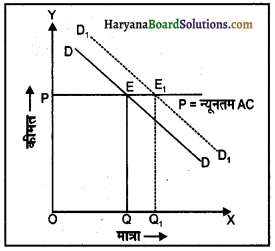

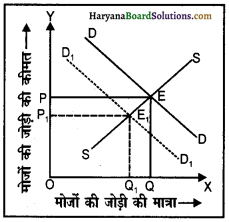

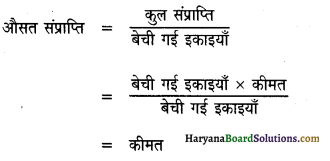

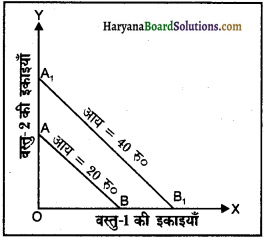

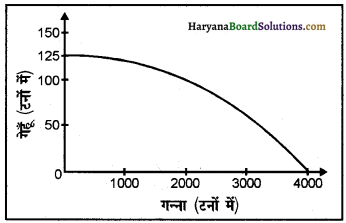

कठोपनिषदि प्रतिपादितं श्रेयं प्रेयश्च अधिकृत्य सङ्ग्रणीत-दिङ्मानं यथा

![]()

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ

संपरीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते॥ कठोपनिषत्-2.2

विविधासु उपनिषत्सु प्रतिपादिताम् आत्मप्राप्तिविषयकजिज्ञासां विशदयत

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष

आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ।। कठोपनिषत्-2.23

वैदिकस्वराः

वैदिकमन्त्रेषु उच्चारणदृष्ट्या त्रिविधानां ‘स्वराणां’ प्रयोगो भवति। मन्त्राणाम् अर्थमधिकृत्य चिन्तनं, प्रकृतिप्रत्यययोः योगं, समासं वाश्रित्य भवति। तत्र अर्थनिर्धारणे स्वरा महत्त्वपूर्णा भवन्ति। ‘उच्चैरुदात्त:’ ‘नीचैरनुदात्तः’ ‘समाहारः स्वरितः’ इति पाणिनीयानुशासनानुरूपम् उदात्तस्वर: ताल्वादिस्थानेषु उपरिभागे उच्चारणीयः, अनुदात्तस्वरः ताल्वादीनां नीचैः स्थानेषु, उभयोः स्वरयोः समाहाररूपेण (समप्रधानत्वेन)स्वरित उच्चारणीय इति उच्चारणक्रमः। वैदिकशब्दानां निर्वचनार्थं प्रवृत्ते निरुक्ताख्ये ग्रन्थे पाणिनीयशिक्षायां च स्वरस्य महत्त्वम् इत्थमुक्तम्

मन्त्रो हीनस्स्वरतो वर्णतो वा

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति

यथेन्द्रशत्रुस्स्वरतोऽपराधात्॥

मन्त्राः स्वरसहिताः उच्चारणीया इति परम्परा। अतः स्वरितस्वरः अक्षराणाम् उपरि चिह्नन, अनुदात्तस्वरः अक्षराणां नीचैः चिह्नन उदात्तस्वरः किमपि चिह्न विना च मन्त्राणां पठन-सौकर्यार्थं प्रदर्श्यते।

निष्कर्षः

वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में तीन प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है-1. उदात्तस्वर, 2. अनुदात्तस्वर और 3. स्वरितस्वर। स्वरों के परिवर्तन से कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन भी हो जाता है। अतः मन्त्रों के सस्वर पाठ की प्राचीन परम्परा रही है। लेखन में अक्षर के ऊपर स्वरितस्वर के लिए खड़ी रेखा (इति), अनुदात्तस्वर के लिए नीचे पड़ी रेखा (ततः) लगाई जाती है। उदात्तस्वर के लिए किसी चिह्न का प्रयोग नहीं होता है; जैसे-(यः)।

HBSE 9th Class Sanskrit विद्ययाऽमृतमश्नुते Important Questions and Answers

1. समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत

(i) ईशावास्योपनिषद् कस्याः संहितायाः भागः ?

(A) ऋग्वेदसंहितायाः

(B) यजुर्वेदसंहितायाः

(C) सामवेदसंहितायाः

(D) अथर्ववेदसंहितायाः।

उत्तराणि:

(B) यजुर्वेदसंहितायाः

(ii) जगत्सर्वं कीदृशम् अस्ति ?

(A) वास्यम्

(B) आवास्यम्

(C) सर्वम्

(D) ईशावास्यम्।

उत्तराणि:

(D) ईशावास्यम्

(iii) पदार्थभोगः कथं करणीयः ?

(A) त्यागभावेन

(B) लोभवृत्त्या

(C) साधुवृत्त्या

(D) भोगभावेन।

उत्तराणि:

(A) त्यागभावेन

(iv) आत्महनो जनाः कीदृशं लोकं गच्छन्ति ?

(A) सूर्यलोकम्

(B) चन्द्रलोकम्

(C) असुर्यालोकम्

(D) ब्रह्मलोकम्।

उत्तराणि:

(C) असुर्यालोकम्

(v) मनसोऽपि वेगवान् कः ?

(A) वायुः

(B) आत्मा

(C) आत्मीयः

(D) वायव्यः।

उत्तराणि:

(B) आत्मा

(vi) तिष्ठन्नपि कः धावतः अन्यान् अत्येति ?

(A) परमात्मा

(B) दुरात्मा

(C) अश्वः

(D) मनः।

उत्तराणि:

(A) परमात्मा

(vii) अविद्यया किं तरति ?

(A) अमृतम्

(B) वित्तम्

(C) ऋतम्

(D) मृत्युम्।

उत्तराणि:

(D) मृत्युम्

(vii) विद्यया किं प्राप्नोति ?

(A) अमृतम्

(B) धनम्

(C) यशः

(D) मृत्युम्।

उत्तराणि:

(A) अमृतम्।

II. रेखाङ्कितपदम् आधृत्य-प्रश्ननिर्माणाय समुचितम् पदं चित्वा लिखत

(i) इदं सर्वं जगत् ईशावास्यम्।

(A) कः

(B) कीदृशम्

(C) कति

(D) कस्मात्।

उत्तराणि:

(B) कीदृशम्

(ii) शतं समाः कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्।

(A) कस्य

(B) केषाम्

(C) किम्

(D) कुत्र।

उत्तराणि:

(C) किम्

(iii) असुर्या नाम लोका अन्धेन तमसा आवृताः।

(A) केन

(B) कस्य

(C) कस्मै

(D) कस्याम्।

उत्तराणि:

(A) केन

(iv) अविद्योपासकाः अन्धन्तमः प्रविशन्ति।

(A) कः

(B) को

(C) काः

(D) के।

उत्तराणि:

(D) के।

![]()

विद्ययाऽमृतमश्नुते पाठ्यांशः

1. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य॑ स्विद्धनम्॥1॥

अन्वयः-इदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत् (तत्) ईशावास्यम्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, कस्यस्वित् धनं मा गृधः ।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा त्यागपूर्वक भोग का उपदेश दिया गया है।

सरलार्थ:-यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत् है, वह सब परमेश्वर से व्याप्त है। इसीलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग कर। किसी के भी धन का लालच मत कर।

भावार्थ:-इस सृष्टि में जो भी जड़-चेतन पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन सबमें एकरस होकर परमात्मा व्यापक त्यागभाव से ही सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। किसी के भी धन पर गृद्ध दृष्टि नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अन्ततः यह धन किसी का भी नहीं। त्यागपूर्वक भोग शरीर के लिए भोजन (शरीर की शक्ति) बन जाता है और आसक्ति/लालच से किसा गया भोग विषय-भोग बन जाता है। ऐसा आसक्तिमय भोग ही रोग का कारण होता है-‘भोगे रोगभयम्’।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

ईशावास्यम् = ईश के रहने योग्य अर्थात् ईश्वर से व्याप्त। ईशस्य ईशेन वा आवास्याम्। जगत्याम् = जगती अर्थात् ब्रह्माण्ड/सृष्टि में। सप्तमी एकवचन। जगत् = सतत परिवर्तनशील संसार। गच्छति इति जगत्। सततं परिवर्तमानः प्रपञ्चः । भुञ्जीथाः = भोग करो। विषय वस्तु का ग्रहण करो। भोगं कुरु। ।भुज् (पालने अभ्यवहारे च), आत्मनेपदी, विधिलिङ् मध्यम पुरुष, एकवचन। मा गृधः = लोलुप मत हो। लोभ मत करो। लोलुपः मा भव। गध (अभिकांक्षायाम) लङ् लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में ‘अगृधः’ रूप बनता है। व्याकरण के नियमानुसार निषेधार्थक ‘माङ्’ अव्यय के योग में ‘अगृधः’ के आरम्भ में विद्यमान ‘अ’ कार का लोप हो जाता है। कस्यस्विद् = किसी का। इसके समानार्थक पद हैं-कस्यचित्, कस्यचन। अव्यय।।

![]()

2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥2॥

अन्वयः-इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषेत् । एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते। इतः अन्यथा (मार्गः) न अस्ति। __ प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में कर्तव्य भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी गई है।

सरलार्थः-इस संसार में कर्म करते हुए ही सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप/बन्धन नहीं होता। इससे अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

भावार्थ:-उपनिषद् के पहले मन्त्र में त्यागपूर्वक भोग की बात कही गई है। इस मन्त्र में कर्म करते हुए-पुरुषार्थी बनकर ही सौ वर्षों के दीर्घजीवन का संकल्प प्रकट किया गया है। दोनों मन्त्रों का समन्वित भाव यह है कि मनुष्य को संसार में अनासक्त भाव से कर्म करते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। लोभ/आसक्ति के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है-‘लोभः पापस्य कारणम्’। कर्तव्य भाव से किए गए कर्म सदा शुभ होते हैं। अतः ऐसे निष्काम कर्म मनुष्य को कर्म-बन्धन में नहीं बाँधते अपितु उसे मुक्त जीवन प्रदान करते है। श्रीमद्भगवद्गीता के निष्काम कर्मयोग का मूल स्रोत उपनिषद् के ये वचन ही हैं।

प्रस्तुत मन्त्र का यह सारगर्भित सन्देश है कि मनुष्य को निठल्ले रहकर नहीं अपितु जीवन भर पुरुषार्थी बनकर कर्तव्य भाव से शुभ कर्म करते हुए ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। जीवन्मुक्त होने का यही एक उपाय है, इससे भिन्न कोई उपाय नहीं है।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

कुर्वन्नेव = करते हुए ही। कृ + शत, पुंल्लिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन। कुर्वन् + एव। जिजीविषेत् = जीने की इच्छा करें। जीवितुम् इच्छेत्। Vजीव् (प्राणधारणे), इच्छार्थक सन् प्रत्यय से विधिलिङ्। जीव + सन् + विधिलिङ् प्रथमपुरुष, एकवचन। शतं समाः = सौ वर्ष; शतं वर्षाणि। कर्म न लिप्यते = कर्म लिप्त नहीं होता। लिप् (उपदेहे), लट्, कर्मणि प्रयोग। ‘कर्म नरे न लिप्यते-यह एक विशिष्ट वैदिक प्रयोग है। तुलना कीजिए–’लिप्यते न स पापेन।’ – (भगवद्गीता-5.10)।

पन्थाः = मार्ग, उपाय। पथिन्, पुंल्लिग, प्रथमा-एकवचन। अन्यथा इतः = इससे भिन्न।

![]()

3. असुर्या नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसाऽऽवृताः।

ताँस्ते प्रेत्यापिं गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥3॥

अन्वयः-असुर्याः नाम ते लोकाः, (ये) अन्धेन तमसा आवृताः (सन्ति), ये के च आत्महनः जनाः (भवन्ति), ते प्रेत्य तान् अभिगच्छन्ति।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में आत्मस्वरूप का तिरस्कार करने वाले को आत्महन्ता कहा गया है।

सरलार्थः-असुरों अर्थात् केवल प्राणपोषण में लगे हुए लोगों के वे प्रसिद्ध लोक (योनियाँ) हैं, जो गहरे अज्ञानअन्धकार से ढके हुए हैं। जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे (आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करने वाले) होते हैं, वे मरकर उन अज्ञान के अन्धकार से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं।

भावार्थ:-आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता। आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करना तथा आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना ही आत्महत्या है। आत्मा के दो रूप हैं-परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा सम्पूर्ण जड-चेतन में व्यापक होकर उसे अपने शासन में रखता है। जीवात्मा शरीर में व्यापक होकर उसे अपने नियन्त्रण में रखता है। जो लोग आत्मा के इस स्वरूप का तिरस्कार करते हैं तथा अपने प्राणपोषण के लिए आसक्तिपूर्वक सृष्टि के पदार्थों का भोग करते हैं, वे असुर हैं। ऐसे राक्षसवृत्ति लोगों को मरने के पश्चात् उन ‘असुर्या’ नामक अन्धकारमयी योनियों में जन्म मिलता है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

असुर्याः = प्रकाशहीन। अथवा असुर सम्बन्धी। अविद्यादि दोषों से युक्त, प्राणपोषण में निरत। असुषु प्राणेषु रमते यः सः असुरः। असुर + यत् = असुर्य। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अन्धेन तमसा = अज्ञान रूपी घोर अन्धकार से। ‘तमः’ शब्द अज्ञान का बोधक। आवृताः = आच्छादित। आ +/ वृ (वरणे) + क्त। प्रेत्य = मरणं प्राप्य, मरण प्राप्तकर। इण (गतौ) धातु। प्र + इ + ल्यप्। आत्महनः = आत्मानं ये घ्नन्ति । आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते। ‘आत्मानं = ईशं सर्वतः पूर्ण चिदानन्दं घ्नन्ति = तिरस्कुर्वन्ति (शाकरभाष्ये)’।

![]()

4. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्शत्।

तद्धावतोऽन्यानत्यति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥4॥

अन्वयः-अनेजत्, एकम् मनसः जवीयः। देवाः एनत् न आप्नुवत्। पूर्वम् अर्षत्। तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान् अत्येति। तस्मिन् मातरिश्वा अपः दधाति।।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में सर्वव्यापक परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है।

सरलार्थ:-(वह परमात्मा) निश्चल, एक, मन से भी अधिक वेग वाला है। देव (इन्द्रियाँ) उस तक नहीं पहुँच पाते हैं। (यह सर्वव्यापक होने से सब जगह) पहले से ही पहुँचा हुआ है। इसीलिए वह परमात्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए दौड़ने वाले दूसरे ग्रह-उपग्रह आदि का अतिक्रमण कर जाता है। उसी परमात्मा के नियम से वायु जलों को धारण करता है अथवा यह जीवात्मा कर्मों को धारण करता है।

भावार्थ:-वह परमात्मा अचल, एक, मन से भी अधिक वेगवान् तथा इन्द्रियों की पहुँच से परे है। परमात्मा की व्यवस्था से ही मित्र और वरुण नामक वायु मिलकर जल का रूप (H2,O) धारण करते हैं अथवा परमात्मा की व्यवस्था में ही सभी जीवात्माएँ अपने-अपने कर्मों को धारण करती हैं।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

अनेजत् = कम्पन रहित। विकार रहित, स्थिर, अचल। √ एज़ (कम्पने)। न + √ एज् + शतृ। नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति एकवचन। जवीयः = अधिक वेगवाला। अतिशयेन जववत्। जव + ईयस्। नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति एकवचन। देवाः = इन्द्रियाँ । न आप्नुवन् = प्राप्त नहीं किया। /आप्लु (व्याप्तौ), लङ् लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अर्षत् = गच्छत्। गमनशील। √ ऋषी (गतौ)। शतृ प्रत्यय, नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति एकवचन। अथवा √ऋ (गतौ), लेट् लकार। तिष्ठत् = स्थिर रहने वाला। परिवर्तन रहित। (स्था + शतृ, नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति एकवचन। अपः = जल, कर्म । मातरिश्वा = वायु , प्राणवायु। मातरि – अन्तरिक्षे श्वयति – गच्छति इति मातरिश्वा। नकारान्त पुंलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति एकवचन।

![]()

5. अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः॥

अन्वयः-ये अविद्याम् उपासते, (ते) अन्धन्तमः प्रविशन्ति। ततः भूयः इव ते तमः (प्रविशन्ति), ये उ विद्यायां रताः ।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽ-मृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में बताया गया है कि केवल अविद्या = भौतिक विद्या अथवा केवल विद्या = अध्यात्म विद्या में लगे रहना अन्धकार में पड़े रहने के समान है।

सरलार्थः-जो लोग केवल अविद्या अर्थात् भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं। परन्तु उनसे भी अधिक घोर अन्धकारमय जीवन उन लोगों का होता है, जो केवल विद्या अर्थात् अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं।

भावार्थ:-अविद्या और विद्या वेद के विशिष्ट शब्द हैं। ‘अविद्या’ से तात्पर्य है शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने वाला ज्ञान। ‘विद्या’ का अर्थ है, आत्मा के रहस्य को प्रकट करने वाला अध्यात्म ज्ञान। वेद मन्त्र का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति केवल भौतिक साधनों को जुटाने का ज्ञान ही प्राप्त करता है और ‘आत्मा’ के स्वरूपज्ञान को भूल जाता है तो बहुत बड़ा अज्ञान है, उसका जीवन अन्धकारमय है। परन्तु जो व्यक्ति केवल अध्यात्म ज्ञान में ही मस्त रहता है, उसकी दुर्दशा तो भौतिक ज्ञान वाले से भी अधिक दयनीय होती है। क्योंकि भौतिक साधनों के अभाव में शरीर की रक्षा भी कठिन हो जाएगी। अत: वेदमन्त्र का स्पष्ट संकेत है कि भौतिक ज्ञान तथा अध्यात्म ज्ञान से युक्त सन्तुलित जीवन ही सफल और आनन्दित जीवन है।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

अन्धन्तमः = घोर अन्धकार। प्रविशन्ति= प्रवेश करते हैं। प्र + विश् (प्रवेशने) लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उपासते = उपासना करते हैं। उप + आसते। आस् (उपवेशने) धातु लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आस्ते आसाते आसते। ततो भूय इव = उससे अधिक। तीनों पद अव्यय हैं। ततः + भूयः + इव। रताः = रमण करते हैं। निरत हैं। रिम् (क्रीडायाम्) + क्त प्रथमा विभक्ति।

![]()

6. अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्याहुरविद्यया।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥6॥

अन्वयः-विद्यया अन्यत् एव (फलम्) आहुः । अविद्यया अन्यत् एव (फलम् आहुः) इति धीराणां (वचांसि) शुश्रुम, ये नः तत् विचचक्षिरे।

प्रसंग:-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में विद्या और अविद्या के अलग-अलग फल की चर्चा की गई है।

सरलार्थ:-अविद्या अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है और विद्या अर्थात् अध्यात्मज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। इस प्रकार से हमने उन विद्वान् ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है, जिन विद्वानों ने उस विद्या और अविद्या के रहस्य को हमारे लिए स्पष्ट उपदेश किया है।

भावार्थ:-व्यावहारिक ज्ञान से सांसारिक सुख-साधनों की प्राप्ति तथा शरीर की भूख-प्यास दूर होती है। अध्यात्मज्ञान आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर बनाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार का ज्ञान अलग-अलग उद्देश्य को सिद्ध करता है। जिन विद्वान् लोगों ने अविद्या और विद्या के इस रहस्य को हमारे कल्याण के लिए समझाया है, उन्हीं से हमने ऐसा सुना

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

आहुः = कहते हैं। ब्रूञ् (व्यक्तायां वाचि), लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन । शुश्रुम = सुन चुके हैं। √श्रु (श्रवणे), लिट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। विचचक्षिरे = स्पष्ट उपदेश किए थे। वि + √चक्षिङ् (आख्याने), लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चचक्षे चचक्षाते चचक्षिरे। विद्या = ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। । √विद् (ज्ञाने) + क्यप् + टाप् । यहाँ ‘अध्यात्म विद्या’ के अर्थ में ‘विद्या’ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस चराचर जगत् में सर्वत्र व्याप्त आत्मस्वरूप ईश्वर के ज्ञान को तथा शरीर में व्याप्त आत्मस्वरूप जीव के ज्ञान को ‘अध्यात्मविद्या’ की संज्ञा दी गई है। यह यथार्थ ज्ञान ‘विद्या’ है। इसे ही ‘मोक्ष विद्या’ नाम से भी जाना जाता है। अविद्या = अध्यात्मेतर विद्या, व्यावहारिक विद्या। अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी ज्ञान। न + विद्या ‘न’ का अर्थ है ‘इतर’ अथवा ‘भिन्न’। अर्थात् ‘आत्मविद्या से भिन्न’ जो भी ज्ञानराशि है; जैसे-सृष्टिविज्ञान, यज्ञविद्या, भौतिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना-तन्त्र-ज्ञान आदि अविद्या पद में समाहित

![]()

7. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।

अविद्यया मृत्युं तीर्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥7॥

अन्वयः-यः विद्यां च अविद्यां च उभयं सह वेद, (सः) अविद्यया मृत्यु तीा विद्यया अमृतम् अश्नुते।

प्रसंगः-प्रस्तुत मन्त्र हमारी पाठ्यपुस्तक ‘शाश्वती-द्वितीयो भागः’ के ‘विद्ययाऽमृतमश्नुते’ नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ ‘ईशोपनिषद्’ से संकलित है। इस मन्त्र में अध्यात्मज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान द्वारा सन्तुलित जीवन यापन करने का आदेश दिया है।

सरलार्थः-जो मनुष्य विद्या अर्थात् अध्यात्मज्ञान तथा अविद्या अर्थात् अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान, दोनों को एक साथ जानता है। वह व्यावहारिक ज्ञान द्वारा मृत्यु को पारकर अध्यात्म ज्ञान द्वार। जन्ममृत्यु के दुःख से रहित अमरत्व को प्राप्त करता है।

भावार्थ:-‘विद्या’ और ‘अविद्या’-ये दोनों शब्द विशिष्ट वैदिक प्रयोग हैं। ‘विद्या’ शब्द का प्रयोग यहाँ अध्यात्म ज्ञान’ के अर्थ में हुआ है। इस जड़-चेतन जगत् में सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तथा शरीर में व्याप्त जीवात्मा के ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। यह मोक्षदायी यथार्थ ज्ञान ही ‘विद्या’ है। इससे भिन्न सभी प्रकार के ज्ञान को ‘अविद्या’ नाम दिया गया है। अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सृष्टिविज्ञान, यज्ञविज्ञान, भौतिकविज्ञान, आयुर्विज्ञान, गणितविज्ञान, अर्थशास्त्र प्रौद्योगिकी, सूचनातन्त्र आदि सभी प्रकार का ज्ञान ‘अविद्या’ शब्द में समाहित हो जाता है। यह अध्यात्मेतर ज्ञान मनुष्ट को मृत्यु दुःख से छुड़वाता है और इसी अध्यात्म ज्ञान द्वारा मनुष्य फिर अमरत्व अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जन्ममरण के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार का ज्ञान ही मनुष्य के लिए आवश्यक है, तभी वह इहलोक तथा परलोक दोनों को सिद्ध कर सकता है।

शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च

वेद = जानता है। विद् (ज्ञाने), लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन । उभयम् = दोनों। तीर्वा =पार जाकर, तरणकर। √तृ (प्लवनतरणयोः) + क्त्वा। अव्यय। अमृतम् = अमरता को। जन्म-मृत्यु के दुःख से रहित अमरत्व को। अश्नुते = प्राप्त करता है। अश् (भोजने) भोजनार्थक धातु इस सन्दर्भ में प्राप्ति के अर्थ में है। (अश्नुते प्राप्तिकर्मा; निघण्टुः 2.18)

विद्ययाऽमृतमश्नुते (अध्यात्मज्ञान से अमरता प्राप्त होती है) Summary in Hindi

विद्ययाऽमृतमश्नुते पाठ-परिचय

“सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान का आदिस्रोत ‘वेद’ ही हैं”-ऐसा विद्वानों का मत है। वेदों का सार उपनिषदों में निहित है। उपनिषदों को ‘ब्रह्मविद्या’, ‘ज्ञानकाण्ड’ अथवा ‘वेदान्त’ नाम से भी जाना जाता है। ‘उप’ तथा ‘नि’ उपसर्ग पूर्वक सद् (षद्ल) धातु से ‘क्विप्’ प्रत्यय होकर ‘उपनिषद्’ शब्द निष्पन्न होता है-उप + नि + √सद् + क्विप् > 0 = उपनिषद् जिससे अज्ञान का नाश होता है, आत्मा का ज्ञान सिद्ध होता है, संसार चक्र का दुःख छूट जाता है; वह ज्ञानराशि ‘उपनिषद्’ कही जाती है। गुरु के समीप बैठकर अध्यात्मविद्या ग्रहण की जाती है-इस कारण भी ‘उपनिषद्’ शब्द सार्थक है।

‘उपनिषद्’ नाम से 200 से भी अधिक ग्रन्थ मिलते हैं। परन्तु प्रामाणिक दृष्टि से उन में 11 उपनिषद् ही महत्त्वपूर्ण हैं और इन्हीं पर आचार्य शकर का भाष्य भी मिलता है। इनके नाम इस प्रकार हैं-1. ईशावास्य 2. केन, 3. कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6. माण्डूक्य, 7. तैत्तिरीय, 8. ऐतरेय, 9. छान्दोग्य, 10. बृहदारण्यक तथा 11. श्वेताश्वतर। • इनमें भी ‘ईशावास्य-उपनिषद्’ सबसे अधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण है। ‘यजुर्वेद’ का अन्तिम चालीसवाँ अध्याय ही ‘ईशोपनिषद्’ के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें कुल 17 मन्त्र हैं।

इस उपनिषद् में ‘समस्त जगत् ईश्वाराधीन है’- यह प्रतिपादित करके भगवद्-अर्पणबुद्धि से जगत् के पदार्थों का उपभोग करने का निर्देश किया गया है। ‘जगत्यां जगत्”ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी है, सब जगत् अर्थात् गतिमय है’-उपनिषद् के इस सिद्धान्त की पुष्टि आधुनिक विज्ञान एवं आधुनिक खोज द्वारा भी होती है। निरन्तर परिवर्तन तथा निरन्तर गतिमयता ब्रह्माण्ड के समस्त सूर्य + चन्द्र + पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहों का स्वभाव है।

इस उपनिषद् में ‘विद्या’ ‘अविद्या’ दो विशिष्ट वैदिक पदों का प्रयोग हुआ है। जो लोग ‘अविद्या’ शब्द द्वारा कहे जाने वाले यज्ञयाग, भौतिकशास्त्र आदि सांसारिक ज्ञान में दैनिक सुख-साधनों की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं; उनकी सांसारिक उन्नति तो बहुत होती है, परन्तु उनका अध्यात्म पक्ष निर्बल रह जाता है। जो लोग केवल अध्यात्म ज्ञान में ही लीन रहते हैं और भौतिक ज्ञान की साधन सामग्री की अवहेलना करते हैं, वे सांसारिक जीवन के निर्वाह तथा सांसारिक उन्नति में पिछड़ जाते हैं।

इसीलिए अविद्या अर्थात् भौतिकज्ञान द्वारा जीवन की सुख-साधन सामग्री अर्जित कर विद्या अर्थात् अध्यात्मज्ञान द्वारा जन्म-मरण के दुःख से रहित अमृतपद को प्राप्त करने का सारगर्भित उपदेश इस उपनिषद् में दिया गया है-‘अविद्यया मृत्युं तीा विद्ययाऽमृतमश्नुते’। श्रीमद्भगवद्गीता में ईशोपनिषद् के ही दार्शनिक विचारों का विस्तार से व्याख्यान किया गया है।

![]()

विद्ययाऽमृतमश्नुते पाठस्य सारः

प्रस्तुत पाठ ‘ईशावास्योपनिषद्’ से संकलित है। ‘ईशावास्यम्’ पद से आरम्भ होने के कारण इसे ‘ईशावास्योपनिषद्’ नाम दिया गया है। इसे ही ‘ईशोपनिषद्’ के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनिषद् यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता का 40वाँ अध्याय है, जिसमें 18 मन्त्र हैं।

इस पाठ के पहले दो मन्त्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए, कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्यागपूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का उल्लेख है। तीसरे मन्त्र में उन लोगों को अज्ञानी तथा आत्महन्ता कहा गया है जो लोग परमात्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं। चतुर्थ मन्त्र में चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्त्व का निरूपण है। पञ्चम एवं षष्ठ मन्त्रों में अविद्या अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है। अन्तिम मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्मज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है।

इस पाठ में संकलित मन्त्रों में परमात्मा की सर्वव्यापकता, त्यागपूर्वक भोग, स्वाभिमान से पूर्ण कर्मनिष्ठ जीवन का उपदेश देते हुए यह सारगर्भित सन्देश दिया गया है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक-दूसरे की पूरक हैं तथा मानव जीवन की परिपूर्णता और उसके सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्त्व रखती हैं।

HBSE 12th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 1 विद्ययाऽमृतमश्नुते Read More »