Haryana State Board HBSE 12th Class Political Science Important Questions Chapter 9 भारतीय राजनीति : नए बदलाव Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Political Science Important Questions Chapter 9 भारतीय राजनीति : नए बदलाव

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं:

1. दलीय प्रणाली का बदला हुआ स्वरूप (Changing Nature of Party System):

भारत में दलीय प्रणाली के स्वरूप में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। नवम्बर 1989, मई-जून 1991, अप्रैल-मई 1996 और फरवरी मार्च 1998 के लोकसभा के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण चारों बार अल्पमत की सरकार बनी जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न दलों पर निर्भर रहना पड़ा। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल या गठबन्धन को बहुमत नहीं मिला।

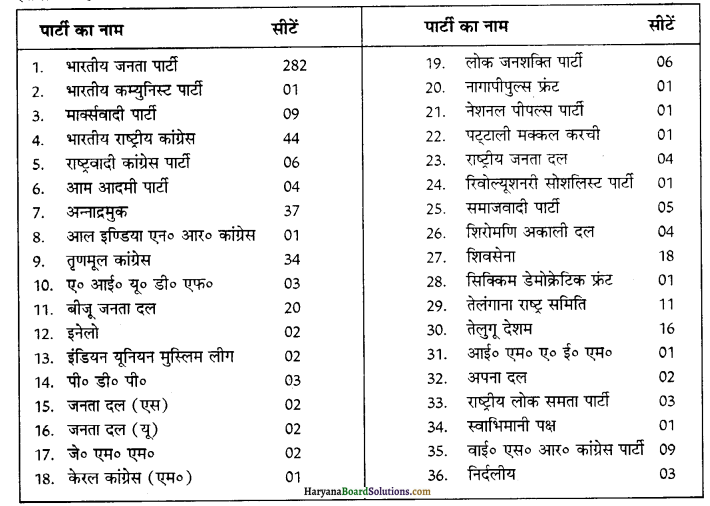

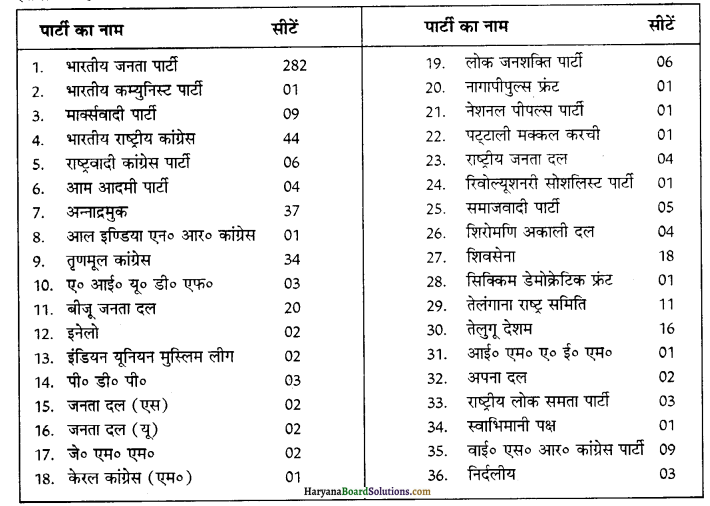

कांग्रेस ने अन्य दलों के समर्थन से ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन’ के नाम से सरकार बनाई। 2014 एवं 2019 में हुए 16वीं एवं 17वीं लोकसभा के चुनावों में यद्यपि भाजपा ने अकेले ही (282 सीटें एवं 303 सीटें) लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, परन्तु भाजपा ने दोनों ही बार श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन) का ही निर्माण किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में दलीय प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन आया है।

2. शक्तिशाली विरोधी दल का उदय (Rise of Powerful Opposition Party):

1977 ई० के आम चुनावों के बाद केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस को केवल 153 सीटें प्राप्त हुईं। कांग्रेस की इस हार से केन्द्र में पहली बार संगठित विरोधी दल का उदय हुआ।

3. राजनीति में जातिवाद की भूमिका (Role of Casteism in Politics):

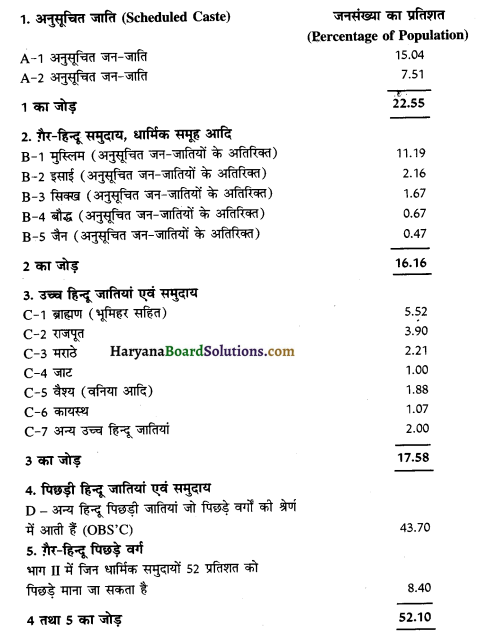

भारतीय राजनीति में जातिवाद एक महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्त्व रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा बढ़ा ही है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। चुनावों के समय उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। नेताओं का उत्थान व पतन जाति के समर्थन पर ही निर्भर करता है।

4. बहु-दलीय प्रणाली के साथ-साथ साम्प्रदायिक दलों का अस्तित्व (Existence of Communal parties with Multy Party System):

भारत में साम्प्रदायिक दल भी पाए जाते हैं यद्यपि धर्म-निरपेक्ष राज्य में साम्प्रदायिक दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है तथा उनके प्रचार और गतिविधियों से देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है।

5. सरकार के निर्माण में स्वतन्त्र सदस्यों की भूमिका (Role of Independent Members to make Govt.):

भारत में बहु-दलीय व्यवस्था होने के साथ-साथ संसद् तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या बहुत पाई जाती है। स्वतन्त्र सदस्य स्वस्थ प्रजातन्त्र के हित में नहीं है। दल-बदल के लिए स्वतन्त्र सदस्य काफ़ी हद तक ज़िम्मेवार हैं। स्वतन्त्र सदस्य जब चाहे किसी दल के साथ मिल सकते हैं और जब चाहे बाहर आकर फिर स्वतन्त्र हो जाते हैं। लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कोई विशेष सफलता नहीं मिलनी चाहिए।

6. चुनावों में हिंसा का प्रयोग (Use of Violence in Elections):

भारत के चुनावों में कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं।

7. भारतीय राजनीति का अपराधीकरण होना (Criminalisation of Indian Politics):

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राजनीति में धीरे-धीरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का समावेश होता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 200 के लगभग विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों का विधानसभा में पहुंचना भारत जैसे लोकतन्त्र के लिए हानिकारक है।

8. असैद्धान्तिक चुनावी गठजोड़ (Non-Principle Alliances of Political Parties):

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक मुख्य प्रवृत्ति असैद्धान्तिक चुनावी गठजोड़ का होना है। प्राय: सभी राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए सिद्धान्तहीन समझौते करने के लिए तत्पर रहते हैं। अप्रैल-मई, 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनावों में प्रायः सभी दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए।

9. प्रादेशिक दलों की भूमिका (Role of Regional Parties):

भारतीय राजनीति में अन्य प्रवृत्ति उभर कर आई है और वह है केन्द्रीय राजनीति में प्रादेशिक दलों की भूमिका। अप्रैल-मई, 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने कई क्षेत्रीय दलों से चुनावी गठजोड़ किया। यह प्रादेशिक दल लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का कर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

10. राष्ट्रीय समस्याओं की जगह क्षेत्रीय समस्याओं पर बल (More importance to Regional Problem than National Problem):

भारतीय राजनीति की एक अन्य प्रवृत्ति यह है कि चुनाव प्रचार अभियान में प्रायः राष्ट्रीय विषयों को पीछे छोड़कर क्षेत्रीय समस्याओं पर बल दिया जाने लगा।

11. राजनीति में भ्रष्टाचार (Corruption in Politics):

भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार ने अपना स्थान बना लिया है। प्राय: सभी राजनीतिक दल चुनावों के अवसर पर एक-दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। राजनीतिज्ञ चुनाव जीतने के लिए प्रायः भ्रष्ट साधनों का उपयोग करते हैं। मन्त्री पद पर आसीन उम्मीदवार अपने पद और शासन की मशीनरी का अनुचित प्रयोग करते हैं।

12. कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति (End of Congress Party Dominance):

भारत में लम्बे समय तक विशेषकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, परन्तु वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो चुका है और उसकी जगह अन्य दलों ने ले ली है।

प्रश्न 2.

जनता दल के उदय एवं विभाजन पर एक नोट लिखें।

उत्तर:

भारतीय राजनीति में वर्ष 1988 का एक विशेष महत्त्व है क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर एक नए राजनीतिक दल ‘जनता दल’ का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार 1978 में कांग्रेस की एकता स्थिर न रहने के कारण दल दो भागों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार 1987 में एक बार फिर कांग्रेस (आई) के कई प्रमुख नेताओं ने इस दल से त्याग-पत्र दे दिया।

इन नेताओं में भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री रामधन, श्री अरुण नेहरू, श्री आरिफ मोहम्मद खां जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। कांग्रेस (आई) से पृथक् होकर 2 अक्तूबर, 1987 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ‘जन मोर्चा’ के गठन की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में लोकतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से देश व्यापी आन्दोलन छेड़ना था।

इसके साथ ही भारत में काफ़ी लम्बे समय से विपक्षी दल एक ऐसे नये राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस (आई) का सशक्त विकल्प बन सके। ये विपक्षी दल इस दिशा के प्रति निरन्तर प्रयास करते रहे। अन्त में 26 जुलाई, 1988 को चार विपक्षी दलों जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस (स) और जन मोर्चा के विलय की औपचारिक घोषणा कर दी गई और एक नये राजनीतिक दल को स्थापित किया गया।

इस नये दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। इस दल के गठन की घोषणा करने में हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री देवी लाल की प्रमुख भूमिका रही। इसके उपरान्त राजनीति में पिछले महीनों की कशमकश के बाद 11 अक्तूबर, 1988 को बंगलौर में ‘जनता दल’ के गठन की विधिवत् घोषणा कर दी गई।श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को उस नये दल का प्रधान मनोनीत किया गया। इस नये दल का भारतीय राजनीति-नए बदलाव चुनाव चिह्न ‘चक्र के बीच हलधर’ होगा तथा दल का झण्डा हरे रंग का होगा जिस पर चुनाव चिह्न सफ़ेद रंग में ऊपर से अंकित होगा।

जनता दल का विभाजन-23 अक्तूबर, 1990 को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भतपूर्व प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह ने त्याग-पत्र देने के स्थान पर लोकसभा में अपना बहमत सिद्ध करने का निर्णय किया। 7 नवम्बर, 1990 को लोकसभा का अधिवेशन बुलाया गया। जनता दल के असन्तुष्ट सांसदों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। 5 नवम्बर, 1990 को प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह से इस्तीफा देने की मांग करने वाले जनता दल के असन्तुष्ट सांसदों ने जनता दल संसदीय पार्टी की बैठक का बहिष्कार कर चौधरी देवी लाल के निवास स्थान पर बैठक की और श्री चन्द्रशेखर को अपना नेता चुना।

दूसरी ओर संसदीय पार्टी की नियमित बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया।श्री चन्द्रशेखर सहित जनता दल के तीस असन्तुष्ट सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया। इस प्रकार 5 नवम्बर, 1990 को जनता दल का विधिवत् विभाजन हो गया। फरवरी, 1992 में जनता दल का पुनः विभाजन हो गया, जबकि अजीत सिंह गुट जनता दल से अलग हो गया। 28 जुलाई, 1993 को जनता दल में तीसरा विभाजन हुआ जब जनता दल (अ) के सात सांसदों ने कांग्रेस (इ) के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया और अगस्त, 1993 में सभी सांसद् कांग्रेस (इ) में शामिल हो गए।

28 जून, 1994 को जनता दल में चौथा विभाजन हुआ। जनता दल के 14 सदस्य जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में जनता दल से पृथक् हो गए और उन्होंने जनता दल (ज) का गठन किया। 20 अक्तूबर, 1994 को जनता दल (ज) ने अपने दल का नाम समता पार्टी रख लिया और 23 नवम्बर, 1994 को चुनाव आयोग ने समता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की।

परन्तु 24 मार्च, 1999 को चुनाव आयोग ने इसकी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता समाप्त करते हुए इसे राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान की। 21 जुलाई, 1999 को जनता दल का सातवीं बार विभाजन हुआ। इस दिन जनता दल के नेता शरद यादव वाले गुट (राम विलास पासवान, जे० एच० पटेल आदि) के साथ समता पार्टी व लोक शक्ति का विलय हो गया।

इस नए दल का नाम जनता दल (यूनाइटेड ) रखा गया। दूसरी ओर जनता दल के दूसरे गुट ने जिसमें मधु दण्डवते, एस० आर० बोम्मई, सी० एम० इब्राहिम आदि सम्मिलित थे, एच० डी० देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल (सैक्यूलर) के नाम से अलग दल बना लिया। 30 सितम्बर, 2000 को चुनाव आयोग ने जनता दल (सैक्यूलर) एवं जनता दल (यूनाइटिड) दोनों की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता रद्द कर दी।

चुनाव आयोग ने जनता दल के चुनाव चिह्न ‘चक्र’ को जब्त करके जनता दल (सैक्यूलर) को ‘ट्रैक्टर चलाता किसान’ एवं जनता दल (यूनाइटिड) को ‘तीर’ चुनाव चिह्न प्रदान किया। 28 नवम्बर, 2000 को जनता दल का आठवां विभाजन हुआ। इस दिन जनता दल के नेता राम विलास पासवान अपने समर्थकों के साथ जनता दल से अलग हो गए और उन्होंने ‘जनशक्ति’ नाम से एक नई पार्टी बना ली।

प्रश्न 3.

भारतीय जनता पार्टी के उदय पर एक नोट लिखें।

उत्तर:

यद्यपि जुलाई, 1979 में जनता पार्टी का विभाजन दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर हुआ था, परन्तु विभाजन के बाद भी दोहरी सदस्यता का विवाद समाप्त नहीं हुआ। 19 मार्च, 1980 को जनता पाटी के केन्द्र संसदीय बोडे ने बहुमत से फैसला किया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और संसद सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रोजमर्रा की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। बोर्ड की बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण अडवानी और श्री नाना जी देशमुख ने बोर्ड के इस निर्णय का विरोध किया और इस सम्बन्ध में तैयार किए गए प्रस्ताव में अपना विमत दर्ज कराया।

बाद में अलग से एक वक्तव्य जारी कर इन नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भू० पू० जनसंघ घटक अभी पार्टी को भले ही न छोड़े पर वह अपने संख्या बल के आधार पर पार्टी के नेतृत्व को जल्दी ही चुनौती देगा। इस वक्तव्य में जनसंघ घटक ने साफ-साफ कहा कि संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन चुनाव से नहीं हुआ। वे तदर्थ हैं और इनका तथा उनके सभी पदाधिकारियों का शीघ्र चुनाव होना चाहिए, परन्तु पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की मांग को रद्द करते हुए घोषणा की कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ऐसे मामलों में फैसला लेने का अन्तिम अधिकार है।

4 अप्रैल को जनता पार्टी का एक और विभाजन प्रायः निश्चित हो गया, जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने संसदीय बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों में भाग लेने पर रोक लगा दी। अनुमोदन प्रस्ताव के पक्ष में 17 सदस्यों ने और विरोध में 14 सदस्यों ने मत दिए। श्री अडवानी के शब्दों में, “जनता पार्टी की कार्यसमिति में पहली बार मतदान हुआ और वह भी किसी एक गुट को पार्टी से निकालने के लिए।”

5 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन किया और एक नई पार्टी बनाने का निश्चय किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती विजयराजे सिंधिया ने की। 6 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया। यद्यपि जनता पार्टी का विभाजन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ, जनसंघ के सम्बन्धों पर हुआ था फिर भी जनसंघ को पुनर्जीवित नहीं किया गया, क्योंकि श्री वाजपेयी के शब्दों में हमारे साथ पिछले तीन वर्ष का अनुभव है, व्यापक सम्पर्क है जिन्हें हम अपने आन्दोलन का भाग बनाएंगे और इसलिए भी कि वे लोग हमारे साथ आएं जो कभी जनसंघ में नहीं थे या जिनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई नाता ही नहीं था।

इस गुट को कुछ ऐसे लोगों को भी अपने पक्ष में करने में सहायता मिली जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या जनसंघ से नहीं था। भूतपूर्व आवास मन्त्री सिकन्दर बख्त और भूतपूर्व विधि मन्त्री शान्ति भूषण तथा संसद् सदस्य राम जेठमलानी इनमें प्रमुख थे। इस सम्मेलन में लगभग चार हजार प्रतिनिधि शामिल हुए और दो दिन का यह समारोह एक राजनीतिक दल के वार्षिक अधिवेशन की तरह ही संचालित किया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 27 दिसम्बर, 1980 को मुम्बई में हआ। इस सम्मेलन में 55 हज़ार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 6 हजार से भी अधिक स्त्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जो अपने आप में स्वतन्त्रता के बाद किसी राजनीतिक दल के लिए एक कीर्तिमान ही है।

पार्टी की सदस्यता (Membership of Party):

पार्टी के संविधान की धारा 7 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो और जो संविधान की धारा 2 को स्वीकार करता हो, सदस्यता के फार्म (Annextured) में लिखित घोषणा करने पर एवं वर्णित शुल्क देने पर पार्टी का सदस्य बन सकता है, किन्तु शर्त यह है कि वह व्यक्ति किसी भी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

साधारणतया व्यक्ति अपने स्थायी निवास अथवा उस जगह पर जहां पर यह कार्य करता हो, दल का सदस्य बन सकता है। नवम्बर, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ से अधिक थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह के अनुसार सदस्यता के विषय में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जबकि जनसंघ की सदस्य संख्या कभी भी 12 लाख के ऊपर नहीं गई थी।

भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार (Social Base of Bharatiya Janata Party):

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है। नि:संदेह इस पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों का प्रभुत्व है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पार्टी का सामाजिक आधार केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तक ही सीमित है। आरम्भ में इस पार्टी को अल्पसंख्यकों का समर्थन न होने के बराबर प्राप्त था क्योंकि यह पार्टी अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की नीति की विरोधी थी। मुसलमान और ईसाइयों का इसका समर्थन बहुत कम प्राप्त है। पर हरिजनों और जनजातियों तथा कबीलों में इस पार्टी की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है।

मई, 1982 में होने वाले उप-चुनावों में और 1987 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इसने सुरक्षित स्थान जीत कर यह प्रमाणित कर दिया कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े लोगों में भी इसका प्रभाव है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के महान् समर्थक हैं। श्रमिकों में इसका समर्थन बढ़ता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ, जिसकी सदस्यता 20 लाख से अधिक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मध्य वर्ग के व्यापारी इसके समर्थक हैं।

ध्येय तथा उद्देश्य (Aims and Objects):

पार्टी संविधान की धारा 2 में कहा गया है-‘पार्टी राष्ट्रीय समन्वय, लोकतन्त्र, सकारात्मक धर्म-निरपेक्ष, गांधीवादी, समाजवाद और मूल्यों पर आधारित राजनीति के लिए कृत-संकल्प है। पार्टी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है।”

प्रश्न 4.

भारत में क्षेत्रीय दलों का महत्त्व क्यों बढ़ता जा रहा है ?

अथवा

गठबन्धन राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का वर्णन करें।

उत्तर:

क्षेत्रीय दल का अर्थ-आमतौर पर राज्य दलों (State Parties) को ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा राज्य-दल (State Party) के रूप में मान्यता दी जाती है।। चनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का आधार-इसके लिए अध्याय 8 का लघु उत्तरीय प्रश्न नं० 9 देंखे। राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का योगदान-भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन अधिक बढ़ रहा है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 53 राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।

पंजीकृत दलों को चुनाव आयोग की मान्यता तो प्राप्त नहीं होती लेकिन उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ रही महत्ता का अनुमान इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि 19 मार्च, 1998 को श्री अटल बिह के नेतत्वाधीन जिस भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार स्थापित की थी उस सरकार में 18 राजनीतिक दल सम्मिलित थे, जिनमें से मात्र दो राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर के थे। इसके अतिरिक्त सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों से पहले और बाद में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही। इन चुनावों से पहले लगभग सभी राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबन्धन किया और उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने का वायदा किया।

भारतीय जनता पार्टी ने 24 दलों के साथ मिलकर एक महान् गठबन्धन (Grand Alliance) बनाया जिसे राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन का नाम दिया गया। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद इस गठबन्धन के अधिकांश सदस्यों को सरकार में भी सम्मिलित किया गया। 2004 के 14वीं लोकसभा चुनावों में भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। जिसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance-U.P.A.) का निर्माण किया गया, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 के लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भी कांग्रेस ने केन्द्र में सरकार बनाने के लिए कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन लिया।

2014 एवं 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16वीं एवं 17वीं लोकसभा के चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी गठबन्धन सरकार का निर्माण किया गया। केन्द्र में सरकार स्थापित करने के अलावा अनेकों राज्यों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई हैं। समय-समय पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस, असम में असम गण परिषद्, आन्ध्र प्रदेश में तेलुगू देशम, तमिलनाडु में डी० एम० के० और कई अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरकारें बनी हैं।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अटूट अंग बन गए हैं। आने वाले समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन दलों की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बनेगी और यह दल राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करते रहेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की महत्ता के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से चुनाव गठबन्धन करने के लिए विवश हैं।

प्रश्न 5.

भारत में मिली-जुली या गठबन्धन सरकारों की राजनीति की व्याख्या करें।

अथवा

भारत में गठबन्धन की राजनीति का क्या अर्थ है ? गठबन्धन सरकार के मुख्य लक्षण बताइये।

अथवा

गठबन्धन सरकार से आप क्या समझते हैं ? इसके मुख्य लक्षणों का वर्णन करें।

उत्तर:

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। जिसके तहत भारत में लोकतान्त्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सन् 1952 से लेकर वर्तमान समय तक भारत में 17 आम चुनाव हो चुके हैं। भारत में मिली-जुली सरकारों के निर्माण का इतिहास भी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ ही जुड़ा है। भारत में मिली-जुली सरकारों की राजनीति के अध्ययन से पूर्व हमें मिली-जुली सरकार के अर्थ से परिचित होना ज़रूरी है।

भारत में मिली-जुली सरकारों के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है, जिनमें मुख्य हैं ‘जनता सरकार’, ‘राष्ट्रीय मोर्चा सरकार’, ‘संयुक्त मोर्चा सरकार’, राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन, संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन तथा ‘मिली-जुली सरकार’ ली-जुली सरकार का साधारण अर्थ है कई दलों द्वारा मिलकर सरकार का निर्माण करना। चुनावों से पूर्व या चुनावों के बाद कई दल मिलकर अपना साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं।

उसके आधार पर वे मिलकर चुनाव लड़ते हैं अथवा अपनी सरकार बनाते हैं। मिली-जुली सरकार का निर्माण प्राय: उस स्थिति में किया जाता है, जब प्रायः किसी एक दल को चुनावों के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। तब दो या दो से अधिक दल मिलकर संयुक्त सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसी सरकार में प्राय: सभी राजनीतिक दल अपने दलों के संकीर्ण व विशेष हितों को त्याग कर एक निश्चित कार्यक्रम पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। इन मिली-जुली सरकारों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है

1. समझौतावादी कार्यक्रम-मिले-जुले मन्त्रिमण्डलों की पहली विशेषता यह है कि उनका राजनीतिक कार्यक्रम समझौतावादी होता है। सरकार निर्माण के कुछ दिन बाद ही मन्त्रिमण्डल के घटक दलों के शीर्षस्थ नेता मिलकर मिली जुली सरकार के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम तैयार करते हैं, इसके सम्बन्ध में वह समझौता करते हैं, जिसमें कि प्रत्येक दल की बातों को व कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है। अतः मिले-जुले मन्त्रिमण्डलों की पहली प्रवृत्ति अथवा विशेषता समझौतावादी है।

2. सर्वसम्मत नेता-मिली-जुली सरकार के निर्माण से पूर्व सभी दल मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। नेता का चुनाव प्रायः सर्वसम्मत ढंग से किया जाता है। यद्यपि मिली-जुली सरकार का एक सर्वसम्मत नेता होता है, फिर भी घटक दलों के नेता व उनके अस्तित्व को दृष्टि विगत नहीं किया जाता। इसके कारण सरकार में एकता बनी रहती है।

3. सर्वसम्मत निर्णय-मिली-जुली सरकार में शामिल घटक दल किसी भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समस्या का हल सर्वसम्मति से करते हैं। कोई भी राजनीतिक समस्या पैदा होने पर घटक दलों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिससे उक्त समस्या पर घटक दलों की राय जानी जाती है। प्रत्येक दल द्वारा दिए गए सुझावों को विशेष महत्त्व दिया जाता है ताकि कोई दल यह महसूस न करे कि उसके अस्तित्व को अनदेखा कर दिया गया है।

4. मिल-जुल कर कार्य करना-मिली-जुली सरकार में शामिल सभी घटक दल मिल-जुलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक दल को कोई न कोई महत्त्वपूर्ण विभाग अवश्य सौंपा जाता है। इस विभाग की कुशलता आदि उस दल के ऊपर निर्भर करती है। एक दल द्वारा किया गया गलत कार्य सभी दलों द्वारा किया गया गलत कार्य समझा जाएगा। इसीलिए सभी दल मिल-जुल कर कार्य करते हैं।

भारत में मिली-जुली सरकारों की राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

1. स्वतन्त्रता से पूर्व मिली-जुली सरकार (Coalition Government before Independence):

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मिली-जली सरकार के निर्माण का इतिहास स्वतन्त्रता प्राप्ति के पर्व से आरम्भ होता है। भारत के लिए नया संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा एक अन्तरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल आदि को शामिल किया गया।

2. मिली-जुली सरकार 1952 से 1967 (Coalition Government from 1952 to 1967):

भारत में पहले संसदीय चुनाव सन् 1952 में हुए। इन चुनावों के समय चुनाव आयोग ने 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। इन चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय कोई राजनीतिक दल कांग्रेस के समान स्तर का नहीं था, फिर भी पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने मन्त्रिमण्डल में भारतीय राजनीति-नए बदलाव डॉ० बी० आर० अम्बेदकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर जैसे गैर-कांग्रेसी सदस्य भी सम्मिलित किए। श्री लाल बहादुर शास्त्री व श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में सभी मन्त्री कांग्रेस से ही लिए गए थे।

3. मिली-जुली सरकार की राजनीति 1967 से 1977 तक (Coalition Government Politics from 1967 to 1977):

चौथे आम चुनावों के पश्चात् यद्यपि कांग्रेस को केन्द्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु कई राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनीं। सन् 1969 में कांग्रेस में विभाजन के पश्चात् इन्दिरा गांधी की सरकार को साम्यवादी दल के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा। सन् 1967 के चुनाव के पश्चात् बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि प्रान्तों में मिली-जुली सरकारों के बनने और गिरने का सिलसिला आरम्भ हो गया, परन्तु केन्द्र में कांग्रेस की ही सरकार बनी।

4. केन्द्र में पहली मिली-जुली सरकार (First Coalition Government in the Centre in 1977):

केन्द्र में पहली मिली-जुली सरकार का निर्माण। मार्च, 1977 में लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों को 300 स्थान प्राप्त हुए। केन्द्र में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गैर-कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। केन्द्र में यह मिली-जुली सरकार का पहला प्रयोग था। जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस संगठन, भारतीय लोकदल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, विद्रोही कांग्रेस, अकाली दल, द्रमुक आदि दल शामिल हुए।

5. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 (National Front Government 1989):

1989 के चुनावों के पश्चात् केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की मिली-जुली सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे महत्त्वपूर्ण घटक जनता दल को 141 स्थान प्राप्त हुए, परन्तु कांग्रेस (स), तेलुगू देशम तथा डी० एम० के० को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रीय मोर्चा संसदीय दल का नेता चुना गया और उन्होंने केन्द्र में दूसरी मिली-जुली सरकार का निर्माण किया।

भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन 23 अक्तबर, 1990 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना समर्थन वापस लेने व जनता दल में विभाजन के कारण राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं हो सका और 7 नवम्बर, 1990 को प्रधानमन्त्री. वी० पी० सिंह ने अपने पद से त्याग–पत्र दे दिया। मई-जून, 1991 को लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में यद्यपि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु कांग्रेस को लोकसभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए और कांग्रेस ने अपनी अल्पमत सरकार बनाई और 1996 तक कांग्रेस सत्ता में रही।।

6. संयुक्त मोर्चा सरकार 1996 (United Front Government 1996):

चुनाव आयोग ने कुछ राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों को भी मान्यता प्रदान की। अप्रैल-मई, 1996 के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण मिली-जुली सरकार बनाने की सम्भावनाएं बहुत बढ़ गईं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसे 161 स्थान प्राप्त हुए। दूसरे नम्बर पर कांग्रेस रही, जिसको 140 स्थान प्राप्त हुए। कांग्रेस को इतने कम स्थान पहले कभी भी किसी भी लोकसभा चुनाव में प्राप्त नहीं हुए। जनता दल को 45, मार्क्सवादी पार्टी को 32, भारतीय साम्यवादी दल को 12, समता पार्टी को 8, कांग्रेस (ति०’) को 4 और जनता पार्टी को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई।

इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों को भारी सफलता प्राप्त हुई जिनमें डी० एम० के० को 17, तमिल मनीला कांग्रेस को 20, तेलुगू देशम पार्टी को 16, समाजवादी पार्टी को 16, अकाली दल को 8, शिवसेना को 15, असम गण परिषद् को 5, हरियाणा विकास पार्टी को 3, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 11 स्थान प्राप्त हुए, जिसके कारण सरकार के निर्माण में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई। राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा ने 16 मई, 1996 को लोकसभा में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया।

16 मई, 1996 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों सम दल, शिव सेना और हरियाणा विकास पार्टी के सहयोग से मिली-जुली सरकार का गठन किया, परन्तु इससे पहले 10 मई, 1996 को 10 राजनीतिक दलों जनता दल, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), अखिल भारतीय इन्दिरा कांग्रेस (तिवारी), डी० एम० के०, तमिल मनीला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस, मस्लि लीग, जनता पार्टी ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया।

19 मई, 1996 को इस मोर्चे में असम गण परिषद् और तेलुगू देशम पार्टी भी शामिल हो गईं। इस तरह 12 दलों के सहयोग से मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया और श्री हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा को संयुक्त मोर्चे का नेता चुना गया। इस मोर्चे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाहर से बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी। परन्तु इससे पूर्व केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया जा चुका था, राष्ट्रपति ने 31 मई, 1996 तक भाजपा को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया, परन्तु प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 मई, 1996 को ही अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि बहुमत उनके साथ नहीं है।

29 मई को राष्ट्रपति ने संयुक्त मोर्चा के नेता एच० डी० देवेगौड़ा को 1 जून, 1996 को अपनी सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। जून, 1996 को एच० डी० देवेगौड़ा ने 13 दलों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चे से मिली-जुली सरकार का निर्माण किया। जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार 1999, 2014 एवं 2019 (National Democratic Alliance Government 1999, 2014 and 2019)-सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन को बहुमत प्राप्त हो गया। 24 राजनीतिक दलों के सहयोग से मिलकर बने राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के 70 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 अक्तूबर, 1999 को शपथ ग्रहण की।

इस सरकार में अधिकतर क्षेत्रीय दल सम्मिलित हैं। इन चुनावों ने भारतीय राजनीति में मिली-जुली सरकारों के युग का मार्ग और प्रशस्त किया। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ने क्रमश: 335 एवं 355 सीटें जीतीं, तथा दोनों बार श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार-2004 एवं 2009 (United Progressive Alliance Government -2004 and 2009)- अप्रैल-मई, 2004 में 14वीं तथा अप्रैल-मई, 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए।

इन चुनावों में भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अत: दोनों बार कई दलों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance-UPA) का निर्माण किया तथा डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि गठबन्धन सरकारों को अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न दलों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा। इसके कारण ही त्रिशंकु संसद् (Hung Parliament) का जन्म हुआ।

प्रश्न 6.

भारत में गठबन्धन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में गठबन्धन सरकार की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं

1. कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति-1989 के बाद कांग्रेस के आधिपत्य वाली स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आ गए जिससे गठबन्धनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ।

2. क्षेत्रीय दलों में वृद्धि-क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया है। इससे राजनीतिक दल आपस में गठबन्धन बनाने लगे हैं।

3. दल-बदल-भारत में दल-बदल विरोधी कानून होने के बावजूद भी दल-बदल की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। दल-बदल के कारण सरकारों का अनेक बार पतन हुआ और जो नई सरकारें बनीं वे भी गठबन्धन करके बनीं।

4. क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा–प्राय: केन्द्र में बनी राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की है। इससे क्षेत्रीय स्तर के दलों ने मुद्दों पर आधारित राजनीति के अनुसार गठबन्धनकारी दौर की शुरुआत की।

5. राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा-वर्तमान समय में प्रत्येक नेता मन्त्री पद प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार रहता है।

6. लोगों का राष्ट्रीय दलों पर अविश्वास-गठबन्धन सरकारों के बनने का एक कारण यह है कि लोगों का राष्ट्रीय दलों पर विश्वास कम होता जा रहा है तथा वे क्षेत्रीय दलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

प्रश्न 7.

गठबन्धन सरकार के विभिन्न रूपों का वर्णन करें।

उत्तर:

गठबन्धन सरकार के कई रूप हो सकते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है

1. समान रूप से प्रभावशाली दो विरोधी गठबन्धन-इस प्रकार का गठबन्धन उस समय अस्तित्व में आता है, जब एक राज्य या प्रान्त में दो समान रूप से प्रभावशाली विरोधी गठबन्धन हो तथा उस राज्य या प्रान्त में अन्य छोटे-छोटे दल भी पाए जाते हों । इस प्रकार की स्थिति में दोनों बड़े विरोधी दल अन्य छोटे-छोटे दलों से समझौता करके अधिक-से-अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आना चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति द्वि-दलीय व्यवस्था के रूप में कार्य करती है।

2. एक दल की प्रधानता वाला गठबन्धन-गठबन्धन सरकार का एक रूप दल की प्रधानता वाला गठबन्धन है। इस प्रकार के गठबन्धन के सभी छोटे-छोटे दल एक बड़े दल के साथ मिलकर गठबन्धन का निर्माण करते हैं। छोटे-छोटे दल यद्यपि महत्त्वपूर्ण होते हैं, परन्तु वे सरकार को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाते। इस प्रकार के गठबन्धन में से यदि एक-दो छोटे दल बाहर भी हो जाएं तो भी सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3. राष्ट्रीय सरकार-गठबन्धन सरकार का एक रूप राष्ट्रीय सरकार का भी है। राजनीतिक दल संसद में अपने अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार का गठन करते हैं। इस प्रकार की सरकार का निर्माण किसी राष्ट्रीय संकट या चुनावों से पूर्व किया जाता है।

4. नकारात्मक आधार पर निर्मित गठबन्धन सरकार- इस प्रकार का गठबन्धन प्रायः चुनावों के बाद ही बनता है, तथा सरकार बनाई जाती है। इस प्रकार का गठबन्धन ऐसे दलों का गठबन्धन होता है, जो किसी दूसरे विरोधी दल या गठबन्धन को सरकार बनाने से रोकना चाहते हों। ऐसे गठबन्धन अवसरवादिता के उदाहरण माने जाते हैं।

प्रश्न 8.

2004 के 14वें लोकसभा चुनावों एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन पर एक नोट लिखें।

उत्तर:

2004 में हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election held in 2004) अप्रैल-मई, 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। ये चुनाव पाँच चरणों में कराये गए थे, और इसमें 66 करोड़ मतदाताओं में से 58 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया गया। 14वीं लोकसभा चुनाव पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मशीन द्वारा करवाए गये थे। इस चुनाव में दलीय स्थिति इस प्रकार रहीं

| राजनीतिक दल | सीटें जीतीं |

| कांग्रेस गठबन्धन | 219 |

| कांग्रेस | 145 |

| डी० एम० के० | 16 |

| एन० सी० पी० | 9 |

| टी० आर० एस० | 5 |

| पी० एम० के० | 6 |

| एम० डी० एम० के० | 4 |

| आर० जे० डी० | 23 |

| जे० एम० एम० | 5 |

| एल० जे० एन० एस० पी० | 3 |

| जे० के० पी० डी० पी० | 1 |

| एम० यू० एल | 1 |

| आर० पी० भाई० | 1 |

| (ए) राजग | 186 |

| भाजपा | 138 |

| एस० एच० एस० | 12 |

| टी० डी० पी० | 5 |

| अकाली दल | 8 |

| जनता दल (यू) | 7 |

| ए० आई० टी० सी० | 2 |

| बी० जे० डी० | 11 |

| एम० एन० एफ० | 1 |

| आई० एफ० डी० पी० | 1 |

| एन० पी० एफ० | 1 |

| अन्य | 136 |

| सी॰ पी० आई० (एम) | 43 |

| सी० पी० आई० | 10 |

| एस० पी० | 36 |

| जनता दल (एस०) | 4 |

| ए० आई० एफ० बी० | 3 |

| ए० आई० एम० आई० एम० | 1 |

| बी० एन० पी० | 1 |

| के० ई० सी० | 1 |

| इनैलो | 4 |

| बी० एस० पी० | 18 |

| आर० एल० डी० | 3 |

| जे० के० एन० | 2 |

| एस० जे० पी० (आर०) | 1 |

| आर० एस० पी० | 3 |

| ऐ० जी० पी० | 2 |

| एन० एल० पी० | 1 |

| एस० डी० एफ० | 1 |

| एल० टी० एस० पी० | 1 |

| एस० एच० एस० | 12 |

दलीय स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि मतदाताओं ने किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान नहीं किया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन का निर्माण (Formation of United Progressive Alliance)-2004 के लोकसभा के चुनावों में जब किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तब भाजपा गठबन्धन एवं कांग्रेस गठबन्धन ने सरकार बनाने के प्रयास तेज़ कर दिये। अन्ततः अधिकांश गैर कांग्रेस एवं गैर भाजपा गठबन्धन दलों ने कांग्रेस गठबन्धन को समर्थन देने का निर्णय किया जिससे कांग्रेस गठबन्धन के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ़ हो गया।

कांग्रेस एवं सहयोगी दलों ने अपने गठबन्धन को संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance-UPA) का नाम दिया। यद्यपि दलीय स्थिति देखने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस एवं भाजपा की सीटों में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं था, परन्तु अन्य दलों ने कांग्रेस को समर्थन देकर संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार बनाने में मदद की। गठबन्धन के नेता के रूप में श्रीमती सोनिया का प्रधानमन्त्री बनना लगभग तय लग रहा था, परन्तु भाजपा एवं कुछ अन्य वर्गों के विरोध के कारण श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वेच्छा से प्रधानमन्त्री बनने भारतीय राजनीति-नए बदलाव से इन्कार कर दिया।

अत: गठबन्धन में कांग्रेस के नेता डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमन्त्री बनाने पर सहमति बनी, परिणामस्वरूप 22 मई, 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। इस प्रकार लगभग 20 दलों की गठबन्धन सरकार अस्तित्व में आई। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार को वामपंथियों ने बाहर से समर्थन देने का निर्णय किया। कांग्रेस के पश्चात् वामपंथी दलों ने सर्वाधिक 63 सीटें जीतीं।

अतः गठबन्धन सरकार पर वामपंथी दलों का विशेष प्रभाव है तथा डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले वामपंथी दलों से विचार-विमर्श अवश्य करती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन लगभग 20 दलों का एक गठबन्धन है। अत: गठबन्धन ने सभी सहयोगी दलों को खुश करने का प्रयास किया। गठबन्धन ने सर्वप्रथम अपना न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) बनाया, जिसमें सभी दलों की विशेष नीतियों को शामिल किया। मन्त्रिपरिषद् के निर्माण में भी सहयोगी दलों को स्थान दिया गया।

प्रश्न 9.

2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन पर एक नोट लिखें। (Write a note on 15th Lok Sabha Elections and United Progressive Alliance.)

उत्तर:

2009 में हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election held in 2009)

अप्रैल-मई, 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए, ये चुनाव पांच चरणों में कराये गए थे। इसमें 71 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। 15वीं लोकसभा के चुनाव भी पूर्ण रूप से इलैक्ट्रोनिक चुनाव मशीन से करवाए गए थे। इस चुनाव में दलीय स्थिति इस प्रकार रही

| राजनीतिक दल | सीटें जीतीं |

| 1. कांग्रेस | 206 |

| 2. भाजपा | 116 |

| 3. सपा | 23 |

| 4. बसपा | 21 |

| 5. जद (यू) | 20 |

| 6. टी०एम०सी० | 19 |

| 7. डी०एम०के० | 18 |

| 8. माकपा | 16 |

| 9. बीजद | 14 |

| 10. शिवसेना | 11 |

| 11. एन० सी० पी० | 9 |

| 12. अन्ना द्रमुक | 9 |

| 13. टी० डी० पी० | 6 |

| 14. रालोद | 5 |

| 15. अकाली दल | 4 |

| 16. राजद | 4 |

| 17. भाकपा | 4 |

| 18. नेशनल कान्फ्रेंस | 3 |

| 19. जद (एस) | 3 |

| 20. अन्य | 23 |

| 21. निर्दलीय | 9 |

दलीय स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि मतदाताओं ने किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान नहीं किया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन द्वारा सरकार का निर्माण (Formation of Govt. by U.P.A.) यद्यपि 2009 के चुनाव में भी किसी एक दल या गठबन्धन को पूर्व बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील . गठबन्धन को 2004 के चुनावों के मुकाबले में अधिक सीटें मिली थीं। स्वयं कांग्रेस को 1991 के पश्चात् 200 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थीं। अतः सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने डॉ. मनमोहन को आमन्त्रित किया। डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति को अपने समर्थन में 322 सांसदों की सूची सौंपी, जिसमें यू० पी० ए० के दलों के अतिरिक्त राजद, बसपा सपा तथा जनता दल (एस) का भी समर्थन शामिल था।

परिणामस्वरूप 22 मई, 2009 को डॉ. मनमोहन सिंह ने पुनः भारत के प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। उल्लेखनीय बात यह है कि 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यू०पी०ए० की सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वामपंथी दल इस सरकार में शामिल नहीं हुए।

प्रश्न 10.

सन 2014 में हए 16वीं लोकसभा के चनावों एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन पर एक नोट लिखो।

उत्तर:

भारत में 16वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई 2014 में 9 चरणों में करवाए गए। इन चुनावों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

- इन चुनावों में अब तक सबसे अधिक 66.38% मतदान हुआ।

- इन चुनावों में 60 लाख मतदाताओं ने नोटा (None of the Above-Nota) बटन दबाया।

- इन चुनावों में मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें से लगभग 55 करोड मतदाताओं ने मतदान दिया।

- इन चुनावों में अधिकतम खर्च सीमा 70 लाख थी।

- इन चुनावों में 1687 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिसमें 6 राष्ट्रीय एवं 54 क्षेत्रीय राजनीतिक दल शामिल थे।

- इन चुनावों में अब तक सर्वाधिक 61 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। इन चुनावों के चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे

उपरोक्त चुनाव परिणामों से स्पष्ट है, कि भाजपा ने जहां 282 सीटें जीतीं वहीं इसके गठबन्धन को भाजपा सहित 334 सीटें प्राप्त हुईं। अत: भाजपा एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के नेता श्री नरेन्द्र मोदी को 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई, 2014 को ही अपनी मंत्रिपरिषद् का भी निर्माण किया, जिसमें कुल 45 मंत्री शामिल थे, इसमें 23 कैबिनेट मंत्री, 10 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा 12 राज्यमंत्री शामिल थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जुलाई, 2016 को अपनी मंत्रिपरिषद् का विस्तार एवं पुनर्गठन किया। इस प्रकार मंत्रिपरिषद् की कुल संख्या 75 हो गई। इसमें 26 कैबिनेट मंत्री, 13 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री तथा 36 राज्यमंत्री शामिल थे।

प्रश्न 11.

सन् 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनावों एवं राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन पर एक नोट लिखो।

उत्तर:

भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई, 2019 में 7 तरणों में करवाए गए थे। इन चुनावों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

- इन चुनावों में 67.11 मतदान हुआ।

- इन चुनानों में मतदाताओं की गिनती 90 करोड़ थी।

- इन चुनावों में 2200 से अधिक राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिसमें 7 राष्ट्रीय एवं 59 क्षेत्रीय दल शामिल थे।

- इन चुनावों में अब तक सर्वाधिक 78 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची।

- इन चुनावों के लिए पूरे भारत में कुल 10 लाख मतदाता केन्द्र बनाए गये थे।

- इन चुनावों से सभी मतदाता केन्द्रों पर ई० वी० एम० मशीनों के साथ-साथ वी० वी० पी० ए० टी० (V.V.P.A.T. Voter Verifiable Paper Anchit Irail) का भी प्रयोग किया गया।

- इन चुनावों में लगभग 99.3% मतदाताओं के पास पहचान पत्र थे।

इन चुनावों के चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे

| Result Status |

| Status Known for 542 out of 542 Constituencies |

| Party | Won |

| Aam Aadmi Party | 1 |

| AJSU Party | 1 |

| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1 |

| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 2 |

| All India Trinamool Congress | 22 |

| All India United Democratic Front | 1 |

| Bahujan Samaj Party | 10 |

| Bharatiya Janata Party | 303 |

| Biju Janata Dal | 12 |

| Communist Party of India | 2 |

| Communist Party of India (Marxist) | 3 |

| Dravida Munnetra Kazhagam | 23 |

| Indian National Congress | 52 |

| Indian Union Muslim League | 3 |

| Jammu \& Kashmir National Conference | 3 |

| Janata Dal (Secular) | 1 |

| Janata Dal (United) | 16 |

| Jharkhand Mukti Morcha | 1 |

| Kerala Congress (M) | 1 |

| Lok Jan Shakti Party | 6 |

| Mizo-National Front | 1 |

| Naga Peoples Front | 1 |

| National People’s Party | 1 |

| Nationalist Congress Party | 5 |

| Nationalist Democratic Progressive Party | 1 |

| Revolutionary Socialist Party | 1 |

| Samajwadi Party | 5 |

| Shiromani Akali Dal | 2 |

| Shivsena | 18 |

| Sikkim Krantikari Morcha | 1 |

| Telangana Rashtra Samithi | 9 |

| Telugu Desam | 3 |

| Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 22 |

| Other | 8 |

| Total | 542 |

प्रश्न 12.

भारत में गठबन्धन की राजनीति का क्या अर्थ है ? गठबन्धन सरकार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा ?

अथवा

भारतीय राजनीति पर गठबन्धन सरकार के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में गठबन्धन राजनीति का अर्थ- इसके लिए प्रश्न नं० 5 देखें। गठबन्धन सरकार का भारतीय राजनीति पर प्रभाव

1. अस्थाई सरकार:

गठबन्धन सरकारों के कारण भारत में अस्थिरता बढ़ी है क्योंकि विभिन्न दल अपने स्वार्थी हितों की खातिर मिलकर सरकार बनाते हैं। अतः यह पता नहीं होता कि कब वह सरकार से अलग हो जाएं।

2. नीतियों में निरन्तरता का अभाव:

गठबन्धन सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में निरन्तरता नहीं होती है। मिली-जुली सरकार कभी भी दीर्घकालीन एवं प्रभावशाली नीतियां नहीं बना पाती।

3. राष्ट्रीय एकता को खतरा:

गठबन्धन सरकार में शामिल दल केवल अपने हितों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। उन्हें देश की रक्षा की कोई चिन्ता नहीं होती।

4. प्रधानमन्त्री की कमज़ोर स्थिति:

गठबन्धन सरकार में प्रधानमन्त्री की स्थिति कमजोर होती है, जिसके कारण वह देश को अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाता।

प्रश्न 13.

“1989 के चुनावों के बाद गठबन्धन की राजनीति का युग आरम्भ हुआ, जिसमें राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठ-जोड़ नहीं करते।” व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबन्धन राजनीति का दौर है। वर्तमान समय कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। अत: वह अन्य दलों से गठबन्धन करता है। इस गठबन्धन का कोई वैचारिक या नैतिक आधार नहीं होता, बल्कि सत्ता प्राप्ति होता है। इस प्रकार के गठबन्धन की शुरुआत 1989 के पश्चात् शुरू हुई। 1989 के चुनाव के अवसर पर जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबन्धन किया।

1991, 1996, 1998, 1999, 2004 2009 तथा 2014 के लोकसभा के चुनावों के अवसर पर लगभग सभी दलों ने अवसरवादी समझौते किए। 1996 में तमिलनाडु विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस (T.M.C.) के बीच सीटों का समझौता हुआ। कांग्रेस (इ) ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया।

नवम्बर, 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में समझौता हुआ। 1 जून, 1995 को यह समझौता टूट गया और बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। मई, 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। इन 13 दलों के इकट्ठे होने का एक ही उद्देश्य था, सत्ता पर कब्ज़ा करना।

मार्च, 1998 में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों ने केन्द्र में सरकार का निर्माण किया। इस सरकार में अनेक ऐसे दल शामिल थे जिसकी नीतियां परस्पर विरोधी थीं। 15 मई, 1999 को भारतीय जनता पार्टी सहित 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन नाम से एक महान गठबन्धन बनाया। इस गठबन्धन का उद्देश्य केन्द्र में सत्ता प्राप्त करना था। सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में हुए लोकसभा के चुनावों में इस गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई।

इस प्रकार यह गठबन्धन अपने उद्देश्य में सफल रहा। 2004 के 14वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अनेक घोटालों में संलिप्त जयललिता से चुनावी समझौता किया, वहीं काग्रेस ने अपने कट्टर विरोधी डी० एम० के० के साथ चुनाव समझौता किया। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं, अप्रैल-मई 2014 में हुए 16वीं एवं अप्रैल-मई 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में भी लगभग सभी राजनीतिक दलों ने सिद्धान्तहीन समझौते किए थे। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो गठजोड़ किए उनका आधार विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति था।

प्रश्न 14.

साम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है ? साम्प्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपायों का वर्णन करें।

अथवा

भारत में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

साम्प्रदायिकता का अर्थ:

साम्प्रदायिकता का अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एक-दूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना। ए० एच० मेरियम (A.H. Merriam) के अनुसार, “साम्प्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की अ की ओर संकेत करती है जिसका अर्थ भारत में हिन्दुत्व या इस्लाम के प्रति पूरी वफादारी रखना है।”

डॉ० इ० स्मिथ (Dr. E. Smith) के अनुसार, “साम्प्रदायिकता को आमतौर पर किसी धार्मिक ग्रुप के सीमित स्वार्थी, विभाजकता और आक्रमणशील दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है।”

के० पी० करुणाकरण (K.P. Karunakarn) के अनुसार, “भारत में साम्प्रदायिकता का अर्थ वह विचारधारा है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय या किसी विशेष जाति के सदस्यों के हितों के विकास का समर्थन करती है।” साम्प्रदायिकता के प्रभाव को कम करने के उपाय शक्षा द्वारा साम्प्रदायिकता को दर करने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा का प्रसार है। जैसे-जैसे शिक्षित की संख्या बढ़ती जाएगी, धर्म का प्रभाव भी कम हो जाएगा और साम्प्रदायिकता की बीमारी भी दूर हो जाएगी।

2. प्रचार के द्वारा समाचार:

पत्रों, रेडियो तथा टेलीविज़न के द्वारा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार करके भ्रातृ की भावना उत्पन्न की जा सकती है।

3. नागरिक अपना दायित्व पूरा करें:”

नागरिकों को अपने दायित्व के प्रति सचेत होना चाहिए और शान्ति स्थापना में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। प्रशासन दंगों को दबा सकता है, नागरिकों की मदद के लिए गश्त की व्यवस्था भी कर सकता है, लेकिन सन्देह का वातावरण खत्म करना नागरिकों का दायित्व है।

4. साम्प्रदायिक दलों का अन्त करके:

सरकार को सभी ऐसे दलों को समाप्त कर देना चाहिए जो साम्प्रदायिकता पर आधारित हों। चुनाव आयोग को साम्प्रदायिक पार्टियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए।

5. धर्म और राजनीति को अलग करके:

साम्प्रदायिकता को रोकने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय यह है कि राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए।

6. सामाजिक और आर्थिक विकास:

साम्प्रदायिक तत्व लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का पूरा फायदा उठाते हैं। अतः ज़रूरत इस बात की है कि जहां-जहां कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला है वहां की गरीब बस्तियों के निवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

7. आपसी विवाह के द्वारा:

अन्तर्जातीय विवाह करके साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 15.

भारत में बढ़ती हुई म्प्रदायिक प्रवृत्तियों के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारतीय राजनीति पर साम्प्रदायिकता के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

साम्प्रदायिकता ने निम्नलिखित प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है

1. साम्प्रदायिकता और राजनीतिक दल:

भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ है।

2. साम्प्रदायिकता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन:

चुनाव में धर्म की भावना महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करते समय धर्म भी अन्य आधारों में से एक महत्त्वपूर्ण आधार होता है। प्रायः सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते समय धर्म को महत्त्व देते हैं और जिस चुनाव क्षेत्र में जिस धर्म के अधिक मतदाता होते हैं प्रायः उसी धर्म का उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में खड़ा किया जाता है। प्रायः सभी राजनीतिक दल चुनावों में वोट पाने के लिए धार्मिक तत्त्वों के साथ समझौता करते हैं।

3. धर्म तथा मतदान व्यवहार (Religion and Voting Behaviour):

चुनाव के समय मतदाता भी धर्म से प्रभावित हो कर अपने मत का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के लोग अपनी संख्या के आधार पर अपना महत्त्व समझने लगे हैं। प्रायः यह देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता और सिक्ख मतदाता अधिकतर अपने धर्म से सम्बन्धित उम्मीदवार को वोट डालते हैं। मई-जून, 1991 में दसवीं लोकसभा के चुनावों के अवसर पर राम भक्तों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया।

4. दबाव समूह तथा धर्म (Pressure Groups and Religion):

भारतीय राज्य-व्यवस्था में धर्म प्रधान दबाव समूह भी महत्त्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। धर्म प्रधान दबाव समूह समय-समय पर शासन की नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। वे अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अनेक धर्म प्रधान संगठन राजनीतिक मामलों में विशेष रुचि लेते हैं और अपनी मांगों को स्वीकार करवाने के लिए राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करते हैं।

5. धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (Demand for States Re-organisation on the basis of Religion):

भारत में कई बार अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर पृथक् राज्यों की मांग की गई है। पंजाब में अकालियों की पंजाबी सूबा की मांग कुछ हद तक धर्म के प्रभाव का परिणाम थी।

6. धर्म के आधार पर अस्थिरता (Unstability on the basis of Religion):

राजनीति को धार्मिक आधार देकर राष्ट्र में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीतिक संघर्ष होते रहते हैं।

प्रश्न 16.

भारत में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के निम्नलिखित कारण हैं

1. सांप्रदायिक दल-साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में साम्प्रदायिक दलों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। भारत में अनेक साम्प्रदायिक दल पाए जाते हैं।

2. राजनीति और धर्म-साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि राजनीति में धर्म घुसा हुआ है। धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है। पंजाब के धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है जोकि पिछले कई वर्षों से चिंता का विषय बना हुआ है।

3. सरकार की उदासीनता-हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि संघीय और राज्यों की सरकारों ने दृढ़ता से इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया है। कभी भी इस समस्या की विवेचना गंभीरता से नहीं की गई।

4. साम्प्रदायिकता शिक्षा-कई प्राइवेट स्कूलों तथा कॉलेजों में धर्म-शिक्षा के नाम पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है।

5. पारिवारिक वातावरण-कई घरों में साम्प्रदायिकता की बातें होती रहती हैं जिनका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बड़े होकर वे भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं।

6. विभिन्न धार्मिक स्थानों का एक स्थान पर होना-कई बार विभिन्न धार्मिक स्थानों का साथ-साथ होना या एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद का होना साम्प्रदायिकता का कारण बन जाता है। एक स्थान पर पहले एक धार्मिक स्थान होने और बाद में विभिन्न धर्म के धार्मिक स्थान बन जाने से भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है।

प्रश्न 17.

गठबन्धन सरकार की सफलता हेतु मुख्य सुझावों का वर्णन करें।

उत्तर:

गठबन्धन सरकार की सफलता हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं

- गठबन्धन सरकार का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए।

- गठबन्धन सरकार का एक सर्वसम्मत नेता होना चाहिए।

- गठबन्धन सरकार में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाने चाहिए।

- गठबन्धन सरकार में परस्पर समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए।

- गठबन्धन सरकार के माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता के प्रयास नहीं करने चाहिए।

- गठबन्धन में शामिल क्षेत्रीय दलों को उचित सम्मान देना चाहिए।

- गठबन्धन में शामिल क्षेत्रीय दलों को प्रधानमन्त्री पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए।

- गठबन्धन सरकार दल-बदल का मंच नहीं बननी चाहिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

1990 के दशक में सहभागी उमड़ के कोई चार पक्ष लिखें।

उत्तर:

1. लोगों की सहभागिता में वृद्धि-1990 के दशक में लोगों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई। पिछले दशकों की अपेक्षा इस दशक में लोगों के राजनीतिक ज्ञान, रुचि एवं गतिविधियों में वृद्धि हुई।

2. विभिन्न दलों की सत्ता में भागीदारी-1989 से सत्ता कई दलों में विभाजित रही। इस दौरान जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डी० एम० के०, अन्ना डी० एम० के०, तेलुगू देशम, नेशनल कान्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, इनैलो, शिवसेना, बीजू जनता दल, तृणमूल पार्टी तथा असम गण परिषद जैसे दलों ने भी केन्द्र स्तर पर सत्ता में भागीदारी की।

3. क्षेत्रीय दलों का प्रभाव- भारतीय राजनीति में लोकतान्त्रिक उमड़ का एक पक्ष यह रहा है कि 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया।

4. दलित एवं पिछड़े वर्गों का उभरना-भारतीय राजनीति में लोकतान्त्रिक उमड़ का एक पक्ष अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति का उभरना है।

प्रश्न 2.

जनता दल का निर्माण किन कारणों से हुआ? इसके मुख्य घटकों के नाम लिखिए।

उत्तर:

1988 में एक नए राजनीतिक दल, जनता दल की स्थापना की गई। 1987 में, कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी का त्याग करके ‘जन मोर्चा’ का निर्माण किया। इसके साथ ही अनेक नेता एक ऐसे नये राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, जो कांग्रेस का विकल्प बन सके। 26 जुलाई, 1988 को चार विपक्षी दलों जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस (स) और जन मोर्चा के विलय से एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की गई। इस नये दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्तूबर, 1988 को बैंगलोर में समाजवादी जनता दल का नाम बदलकर जनता दल कर दिया गया। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जनता दल का प्रधान मनोनीत किया गया।

प्रश्न 3.

जनता दल का कार्यक्रम एवं नीतियां लिखें।

उत्तर:

- जनता दल का लोकतन्त्र में दृढ़ विश्वास है और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने के पक्ष में है।

- जनता दल ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम अपनाने की बात कही है।

- पार्टी राजनीति में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति के पक्ष में है।

- पार्टी पंचायती राज संस्थाओं को अधिक-से-अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है।

प्रश्न 4.

भारतीय जनता पार्टी का उदय किस प्रकार हुआ ?

उत्तर:

भारतीय जनता पार्टी का उदय (जन्म) 1980 में जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च, 1980 को जनता पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और सांसद् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दैनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। परन्तु बोर्ड की बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री नाना जी देशमुख ने बोर्ड के इस निर्णय का विरोध किया।

4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी का एक और विभाजन प्रायः निश्चित हो गया, जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने संसदीय बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर पार्टी के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों में भाग लेने पर रोक लगा दी। 5 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन किया और एक नई पार्टी बनाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया।

प्रश्न 5.

भारत में गठबन्धन सरकार के उदय के कोई चार कारण लिखिए।

उत्तर:

1. कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति-1989 के बाद कांग्रेस के आधिपत्य वाली स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आ गए जिससे गठबन्धनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ।

2. क्षेत्रीय दलों में वृद्धि-क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया है। इससे राजनीतिक दल आपस में गठबन्धन बनाने लगे हैं।

3. दल-बदल-भारत में दल-बदल विरोधी कानून होने के बावजूद भी दल-बदल की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। दल-बदल के कारण सरकारों का अनेक बार पतन हुआ और जो नई सरकारें बनीं वे भी गठबन्धन करके बनीं।

4. क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा-प्रायः केन्द्र में बनी राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की है। इससे क्षेत्रीय स्तर के दलों ने मुद्दों पर आधारित राजनीति के अनुसार गठबन्धनकारी दौर की शुरुआत की।

प्रश्न 6.

भारत द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाने के कोई चार कारण बताइए।

उत्तर:

भारत द्वारा निम्नलिखित कारणों से नई आर्थिक नीति अपनाई गई

- भारत में सन् 1980 तक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, इस प्रक्रिया को बढ़ाना अवश्यक था।

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) इस दौरान केवल 36% की दर से बढ़ रहा था। इसे बढ़ाने के लिए नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी।

- भारत में निर्यात की मात्रा कम थी, जबकि आयात की मात्रा अधिक थी, अत: निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी।

- भारत पर लगातार बढ़ रहे विदेशी कर्जे को कम करने के लिए भी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी।

प्रश्न 7.

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के उदय का वर्णन करें।

उत्तर:

26 अप्रैल, 1999 को मात्र 13 माह पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर भंग कर दिया। सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। परन्तु इन चुनावों से पहले मई, 1999 में 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन-राजग (National Democratic Alliance—NDA) के नाम से एक महान् गठबन्धन बनाया।

इस गठबन्धन में अधिकतर वे दल ही सम्मिलित थे, जो बारहवीं लोकसभा में भाजपा गठबन्धन सरकार में सम्मिलित थे। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमन्त्री के रूप में पेश किया। इस गठबन्धन ने उन राजनीतिक दलों, जिन्होंने राष्ट्रीय हित से ऊपर राजनीतिक निषेधवाद, संकीर्ण निजी हितों और सत्ता के लालच को अपना स्वार्थ बनाया है, पर आरोप लगाया कि उन्होंने 1999 के चुनाव अनावश्यक रूप से राष्ट्र पर थोप दिये हैं।

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन ने सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में हुए 13वीं लोकसभा के चुनावों में 297 सीटों पर विजय प्राप्त की तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। परन्तु 2004 के 14वीं एवं 2009 के 15वीं लोकसभा के चुनावों में इस गठबन्धन को हार का सामना करना पड़ा। परंतु 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर इस गठबन्धन ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया।

प्रश्न 8.

संयक्त प्रगतिशील गठबन्धन का निर्माण किस प्रकार हआ ?

उत्तर:

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance-UPA) का निर्माण 14वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् हुआ। अप्रैल-मई, 2004 के 14वीं लोकसभा के चुनावों में भी किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अधिकांश गैर भाजपा गठबन्धन तथा गैर कांग्रेस गठबन्धन दलों जैसे भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), जनता दल (एस०) तथा लोकजन शक्ति पार्टी ने कांग्रेस गठबन्धन को अपना समर्थन दिया।

परिणामस्वरूप 22 मई, 2004 को गठबन्धन के नेता डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमन्त्री पद की शपथ दिलाई गई। 27 मई, 2004 को कांग्रेस गठबन्धन को विधिवत् रूप से संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन का नाम दिया गया तथा इस गठबन्धन ने अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी जारी किया। भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने इस गठबन्धन को बाहर से समर्थन देने का निर्णय किया।

प्रारम्भिक तौर पर गठबन्धन के नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गाँधी का प्रधानमन्त्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, परन्तु भाजपा एवं कुछ अन्य वर्गों के विरोध के. कारण श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वेच्छा से प्रधानमन्त्री बनने से इन्कार कर दिया। अतः गठबन्धन में कांग्रेस के नेता डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमन्त्री बनाने पर सहमति बनी। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् पुनः इस गठबन्धन की सरकार बनी तथा डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बने। 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनावों में इस गठबन्धन को हार का सामना करना पड़ा।

प्रश्न 9.

साम्प्रदायिकता से आपका क्या तात्पर्य है ? संक्षेप में लिखें।

उत्तर:

साम्प्रदायिकता का अभिप्राय है धर्म जाति के आधार पर एक-दूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना। . एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदायों और राष्ट्रों के विरुद्ध उपयोग करना साम्प्रदायिकता है। ए० एच० मेरियम के अनुसार, “साम्प्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की अभिवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसका अर्थ भारत में हिन्दुत्व या इस्लाम के प्रति पूरी वफ़ादारी रखना है।” के० पी० करुणाकरण के अनुसार, “भारत में साम्प्रदायिकता का अर्थ वह विचारधारा है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के सदस्यों के हितों का विकास का समर्थन करती है।”

प्रश्न 10.

भारतीय राजनीति पर साम्प्रदायिकता के कोई चार प्रभावों का वर्णन करें।

उत्तर:

साम्प्रदायिकता ने निम्नलिखित ढंगों से भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित किया है-

(1) भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है।

(2) चुनावों में साम्प्रदायिकता की भावना महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्राय: सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते समय साम्प्रदायिकता को महत्त्व देते हैं और जिस चुनाव क्षेत्र में जिस समुदाय के अधिक मतदाता होते हैं प्राय: सभी राजनीतिक दल चुनावों में वोट डालने के लिए साम्प्रदायिक तत्त्वों के साथ समझौता करते हैं।

(3) राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मतदाता भी धर्म से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं।

(4) धर्म के नाम पर राजनीतिक संघर्ष और साम्प्रदायिक झगड़े होते रहते हैं।

प्रश्न 11.

भारत में नई आर्थिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

भारत की ‘नई आर्थिक नीति’ की कोई चार मुख्य विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा सन् 1991 में की गई थी, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. परमिट राज की समाप्ति-1991 की नई आर्थिक के अन्तर्गत परमिट राज की समाप्ति करके भारतीय बाजारों को मुक्त एवं उदारवादी व्यवस्था में परिवर्तित किया गया।

2. राजकोषीय नीति-1991 की आर्थिक नीति की घोषणा के अन्तर्गत राजकोषीय नीति की भी घोषणा की गई, सार्वजनिक खर्चे को नियन्त्रित करके राजस्व को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति में केन्द्र एवं राज्य सरकार पर सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करके राजकोषीय अनुशासन को लागू करने की बात की गई।

3. विदेशी खाते सम्बन्धी नीति-1991 की आर्थिक नीति के अन्तर्गत विदेशी खाते के घाटे को कम करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

4. कीमत नीति-1991 की आर्थिक नीति के अन्तर्गत सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करके कई वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थों, खादों, रेलवे तथा बसों के किरायों तथा चीनी के दामों में वृद्धि की गई। इसके साथ-साथ सभी क्षेत्रों में कीमत नीतियों को लोचशील बनाने का प्रयास किया गया।

प्रश्न 12.

भारत में साम्प्रदायिकता के कोई चार कारण लिखें।

अथवा

भारत में साम्प्रदायिकता के विकास के कोई चार कारण बताइए।

उत्तर:

1. साम्प्रदायिक दल-साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में साम्प्रदायिक दलों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। भारत में अनेक साम्प्रदायिक दल पाए जाते हैं।

2. राजनीति और धर्म–साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि राजनीति में धर्म घुसा हुआ है। धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है। पंजाब के धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है जोकि पिछले कई वर्षों से चिन्ता का विषय बना हुआ है।

3. सरकार की उदासीनता-हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि संघीय और राज्यों की सरकारों ने दृढ़ता से इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया है। कभी भी इस समस्या की विवेचना गम्भीरता से नहीं की गई।

4. साम्प्रदायिक शिक्षा-कई प्राइवेट स्कूलों तथा कॉलेजों में धर्म-शिक्षा के नाम पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रश्न 13.

भारत में साम्प्रदायिकता को रोकने के कोई चार उपाय लिखें।

उत्तर:

- साम्प्रदायिकता को रोकने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा का प्रसार है।

- साम्प्रदायिक दलों को समाप्त कर देना चाहिए।

- धर्म एवं राजनीति को अलग-अलग रखना चाहिए।

- सरकार को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए।

प्रश्न 14.

गठबन्धन सरकार के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले कोई चार प्रभावों का उल्लेख करें।

उत्तर:

- गठबन्धन सरकार के कारण भारतीय राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है।

- गठबन्धन सरकारों में प्रधानमन्त्री की स्थिति कमजोर हई है।

- गठबन्धन सरकार में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है।

- गठबन्धन सरकारों के कारण दल-बदल को बढ़ावा मिला है।

प्रश्न 15.

गठबन्धन सरकार के कोई चार मुख्य लक्षण बताइए।

उत्तर:

1. समझौतावादी कार्यक्रम-गठबन्धन सरकार का पहला लक्षण यह है, कि उनका राजनीतिक कार्यक्रम समझौतावादी होता है। गठबन्धन सरकार का कार्यक्रम बनाते प्रत्येक दल की बातों व कार्यक्रम का ध्यान रखा जाता है।

2. सर्वसम्मत नेता-गठबन्धन सरकार में सभी दल मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। नेता का चुनाव प्रायः सर्वसम्मत ढंग से किया जाता है।

3. सर्वसम्मत निर्णय-गठबन्धन सरकार में शामिल घटक दल किसी भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समस्या का हल सर्वसम्मति से करते हैं।

4. मिल-जुल कर कार्य करना-गठबन्धन सरकार में शामिल सभी घटक दल मिल-जुलकर कार्य करते हैं।

प्रश्न 16.

गठबन्धन राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है?

अथवा

गठबन्धन सरकार का क्या अर्थ है ?

उत्तर:

गठबन्धन की राजनीति का साधारण अर्थ है कई दलों द्वारा मिलकर सरकार का निर्माण करना। चुनावों से पूर्व या चुनावों के बाद कई दल मिलकर अपना साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं। उसके आधार पर वे मिलकर चुनाव लड़ते हैं अथवा अपनी सरकार बनाते हैं । गठबन्धन सरकार का निर्णय प्रायः उस स्थिति में किया जाता है, जब प्राय: किसी एक दल को चुनावों के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। तब दो या दो से अधिक दल मिलकर संयुक्त सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसी सरकार में प्रायः सभी राजनीतिक दल अपने दलों के संकीर्ण व विशेष हितों को त्याग कर एक निश्चित कार्यक्रम पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

1990 के दशक में सहभागी उमड़ के कोई दो पक्ष लिखें।

उत्तर:

(1) 1990 के दशक में लोगों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई। पिछले दशकों की अपेक्षा इस दशक में लोगों के राजनीतिक ज्ञान, रुचि एवं गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

(2) 1990 के दशक में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डी० एम० के०, अन्ना डी० एम० के०, तेलुगू देशम, नेशनल कान्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, इनैलो, शिवसेना, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस तथा असम गण परिषद् जैसे दलों ने भी केन्द्र स्तर पर सत्ता में भागीदारी की।

प्रश्न 2.

जनता दल के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

1980 के दशक के अन्त में अनेक नेता एक ऐसे नये राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, जो कांग्रेस का विकल्प बन सके। 26 जुलाई, 1988 में चार विपक्षी दलों जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस (स) और जन मोर्चा के विलय से एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की गई। इस नये राजनीतिक दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्तूबर, 1988 को बंगलौर में समाजवादी जनता दल का नाम बदल कर जनता दल कर दिया तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जनता दल का प्रधान मनोनीत किया।

प्रश्न 3.

भारतीय जनता पार्टी का जन्म किस प्रकार हुआ ?

उत्तर:

भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च, 1980 को जनता पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और सांसद् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दैनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता।

परन्तु बोर्ड की बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री नाना जी देशमुख ने इस निर्णय का विरोध किया। 5 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन किया, और एक नई पार्टी बनाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल, 1980 को भूतपूर्व विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया।

प्रश्न 4.

भारत में गठबन्धनवादी सरकारों के निर्माण के कोई दो कारण बताएं।

उत्तर:

(1) 1989 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के आधिपत्य की पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। कांग्रेस के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आ गए हैं, जिससे गठबन्धनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ।

(2) क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया है, इससे राजनीतिक दल आपस में गठबन्धन बनाने लगे हैं।

प्रश्न 5.

राजीव गांधी सरकार ने दल-बदल विरोधी अधिनियम कब पास किया ?

उत्तर:

राजीव गांधी सरकार ने दल-बदल विरोधी अधिनियम सन् 1985 में लागू किया।

प्रश्न 6.

संयुक्त मोर्चे के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

संयुक्त मोर्चे का निर्माण 11 मई, 1996 को किया गया। इस मोर्चे में गैर भाजपा एवं गैर कांग्रेसी दल शामिल हुए, जिनमें जनता दल, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), तिवारी कांग्रेस, डी० एम० के०, तमिल मनीला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा जनता पार्टी प्रमुख थे। 1996 में भाजपा गठबन्धन सरकार गिरने के बाद संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार का निर्माण किया था।

प्रश्न 7.

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन-राजग (National Democratic Alliance-NDA) का निर्माण मई, 1999 में भारतीय जनता पार्टी एवं इसके सहयोगी दलों ने किया। इस गठबन्धन में अधिकतर वे दल ही सम्मिलित थे, जो बारहवीं लोकसभा में भाजपा गठबन्धन सरकार में सम्मिलित थे। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमन्त्री के रूप में पेश किया।

इस गठबन्धन ने 1999 में हुए 13वीं लोकसभा के चुनावों में 297 सीटों पर विजय प्राप्त की, तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। परन्तु, 2004 के 14वीं एवं 2009 के 15वीं लोकसभा के चुनावों में इस गठबन्धन को हार का सामना करना पड़ा। जबकि 2014 एवं 2019 के चुनावों में इस गठबन्धन को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई।

प्रश्न 8.

साम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है ?

उत्तर:

साम्प्रदायिकता से अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एक-दूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना, एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदायों और राष्ट्र के विरुद्ध उपयोग करना साम्प्रदायिकता है। ए० एच० मेरियम (A.H. Merriam) के अनुसार, “साम्प्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की अभिवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसका अर्थ भारत में हिन्दुत्व या इस्लाम के प्रति पूरी वफादारी रखना है।”

प्रश्न 9.

केन्द्र में इस समय किस राजनीतिक दल की सरकार है ?

उत्तर:

केन्द्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार है, और इस गठबन्धन सरकार के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं।

प्रश्न 10.

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन पर टिप्पणी लिखिए।

अथवा

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन पर नोट लिखें।

उत्तर:

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance-UPA) का निर्माण मई, 2004 में कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों ने किया। इस गठबन्धन का अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया तथा कांग्रेस के नेताडॉ० मनमोहन सिंह को प्रधानमन्त्री बनाने का निर्णय लिया, जिन्होंने 22 मई, 2004 को अपनी सरकार बनाई। इस गठबन्धन ने अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी जारी किया, जिसमें सभी सहयोगी दलों की मुख्य नीतियों को शामिल किया। मई, 2009 में भी डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस गठबन्धन की सरकार बनी। परंतु 2014 एवं 2019 के चुनावों में इस गठबन्धन को हार का सामना करना पड़ा।

प्रश्न 11.

अप्रैल-मई 2019 में हुए 17वीं लोक सभा के चुनावों में किस गठबन्धन को सफलता प्राप्त हुई ?

उत्तर:

अप्रैल-मई 2019 में हुए 17वीं लोक सभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को सफलता प्राप्त हुई। इस गठबन्धन को 355 सीटें प्राप्त हुईं तथा इसने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया।

प्रश्न 12.

शाहबानो केस क्या था ?

उत्तर:

शाहबानो केस (1985) एक 62 वर्षीया तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो से सम्बन्धित था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। परन्तु कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे ‘पर्सनल ला’ में हस्तक्षेप माना। अतः सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला कानन (तलाक से सम्बन्धित अधिकारों) पास किया। इस कानन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न 13.

त्रिशंकु संसद् से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

त्रिशंकु संसद् का अर्थ यह है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना। तब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं।

प्रश्न 14.

1990 के पश्चात् भारतीय राजनीति में उभार के दो कारण लिखिए।

उत्तर:

- राजनीतिक जागरूकता-1990 के पश्चात् भारतीय राजनीति में उभार का एक प्रमुख कारण लोगों में राजनीतिक जागरूकता का आना था।

- क्षेत्रीय दलों का उदय-1990 के पश्चात् भारतीय राजनीति में उभार का एक अन्य प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों का उदय था।

प्रश्न 15.

‘गठबन्धन’ का शाब्दिक अर्थ क्या है ?

उत्तर:

गठबन्धन की राजनीति का साधारण अर्थ है कई दलों द्वारा मिलकर सरकार का निर्माण करना। चुनावों से पूर्व या चुनावों के बाद कई दल मिलकर अपना साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं। उसके आधार पर वे मिलकर चुनाव लड़ते हैं अथवा अपनी सरकार बनाते हैं। गठबन्धन सरकार का निर्णय प्रायः उस स्थिति में किया जाता है, जब प्रायः किसी एक दल को चुनावों के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। तब दो या दो ये अधिक दल मिलकर संयुक्त सरकार का निर्माण करते हैं।

प्रश्न 16.

‘गठबन्धन सरकार’ की कोई दो विशेषतायें लिखिए।

उत्तर:

- गठबन्धन सरकार का राजनीतिक कार्यक्रम समझौतावादी होता है।

- गठबन्धन सरकार में सभी दल मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं।

प्रश्न 17.

भारत में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कोई दो सुझाव दीजिये।

उत्तर:

- भारत में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार करना।

- साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 1990 के दशक में लोकतान्त्रिक उमड़ का क्या कारण है ?

(A) अत्यधिक क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति

(B) राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्त्व

(C) लोगों में राजनीतिक जागरूकता

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(D) उपरोक्त सभी।

2. जनता दल की स्थापना कब हुई ?

(A) 1989

(B) 1992

(C) 1993

(D) 1995

उत्तर:

(A) 1989

3. 1989 के चुनावों के पश्चात् केन्द्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनाई ?

(A) एस० आर० बोम्मई

(B) चौ० देवी लाल

(C) श्री वी० पी० सिंह

(D) श्री चन्द्रशेखर।

उत्तर:

(C) श्री वी० पी० सिंह।

4. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई ?

(A) 1977

(B) 1980

(C) 1982

(D) 1984

उत्तर:

(B) 1980

5. संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष में हुई ?

(A) 1996

(B) 1998

(C) 1999

(D) 2000

उत्तर:

(A) 1996

6. 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक चली ?

(A) कांग्रेस

(B) भारतीय जनता पार्टी

(C) संयुक्त मोर्चा

(D) जनता दल।

उत्तर:

(B) भारतीय जनता पार्टी।

7. भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई ?

(A) 1989 में

(B) 1985 में

(C) 1950 में

(D) 1991 में।

उत्तर:

(D) 1991 में।

8. बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं

(A) मायावती

(B) कांशीराम

(C) (A) और (B) दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(A) मायावती।

9. राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (N.D.A.) का गठन कब हुआ?

(A) सन् 1977 में

(B) सन् 1991 में

(C) सन् 1998 में

(D) सन् 1999 में।

उत्तर:

(D) 1999 में।

10. भारत में कौन-सी दलीय प्रणाली पाई जाती है?

(A) एक दलीय प्रणाली

(B) द्विदलीय प्रणाली

(C) बहु दलीय प्रणाली

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(C) बहुदलीय प्रणाली।

11. संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (UPA) का गठन कब हुआ?

(A) सन् 1998 में

(B) सन् 1999 में

(C) सन् 2004 में

(D) सन् 2009 में।

उत्तर:

(C) सन् 2004 में।

12. 2019 के 17वें लोकसभा चुनावों में किस गठबन्धन की सरकार बनी ?

(A) संयुक्त मोर्चा की

(B) राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की

(C) संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की

(D) साम्यवादी दलों के गठबन्धन की।

उत्तर:

(B) राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की।

13.

2014 के 16वीं लोकसभा के चुनावों में किस गठबन्धन की सरकार बनी?

(A) संयुक्त मोर्चा की

(B) राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की

(C) संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की

(D) वाम पंथी गठबन्धन की।

उत्तर:

(B) राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की।

14. किस वित्त मन्त्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की ?

(A) जसवंत सिंह

(B) डॉ. मनमोहन सिंह

(C) मुरली मनोहर जोशी

(D) डॉ० प्रणव मुखर्जी।

उत्तर:

(B) डॉ. मनमोहन सिंह।

15. बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ?

(A) 6 दिसम्बर, 1992 को

(B) 11 दिसम्बर, 1992 को

(C) 13 दिसम्बर, 1992 को

(D) 25 नवम्बर, 1990 को।

उत्तर:

(A) 6 दिसम्बर, 1992 को।

16. गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे कब हुए ?

(A) 1990

(B) 2000

(C) 1996

(D) 2002

उत्तर:

(D) 2002

17. गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों का मुख्य कारण था

(A) आरक्षण विवाद

(B) गोधरा काण्ड

(C) 1984 के दिल्ली के दंगे

(D) मण्डल आयोग।

उत्तर:

(B) गोधरा काण्ड।

18. सन् 2004 के संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू० पी० ए०) सरकार में अधिकतम मंत्री किस दल के थे?

(A) भारतीय जनता पार्टी

(B) कांग्रेस पार्टी

(C) कम्युनिस्ट पार्टी

(D) समाजवादी पार्टी।

उत्तर:

(B) कांग्रेस पार्टी।

19. सन् 2014 में लोकसभा का कौन-सा चुनाव हुआ था ?

(A) चौदहवां चुनाव

(B) पंद्रहवां चुनाव

(C) सोलहवां चुनाव

(D) सत्रहवां चुनाव।

उत्तर:

(C) सोलहवां चुनाव।

20. केन्द्र में गठबन्धन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ था ?

(A) 1989 में

(B) 2009 में

(C) 1996 में

(D) 2004 में।

उत्तर:

(A) 1989 में।

21. जनमोर्चा का गठन किया गया :

(A) 2 अक्टूबर, 1980

(B) 2 अक्टूबर, 1986

(C) 2 अक्टूबर, 1987

(D) 2 अक्टूबर, 1992

उत्तर:

(C) 2 अक्टूबर 1987

22. किसने जनमोर्चा का गठन किया था ?

(A) सोनिया गांधी

(B) नरसिम्हा राव

(C) लाल कृष्ण आडवाणी

(D) वी० पी० सिंह।

उत्तर:

(D) वी० पी० सिंह।

23. जनता दल का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था ?

(A) वी० पी० सिंह

(B) लाल कृष्ण आडवाणी

(C) डॉ. मनमोहन सिंह

(D) अटल बिहारी वाजपेयी।

उत्तर:

(A) वी० पी० सिंह।

24. भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से समर्थन कब वापिस लिया था ?

(A) 23 अक्टूबर, 1990

(B) 23 अक्टूबर, 1991

(C) 23 अक्टूबर, 1992

(D) 23 अक्टूबर, 1993

उत्तर:

(A) 23 अक्टूबर, 1990

25. वी० पी० सिंह के पश्चात् देश का प्रधानमन्त्री कौन बना था ?

(A) राजीव गांधी

(B) श्रीमती सोनिया गांधी

(C) चन्द्रशेखर

(D) नरसिम्हा राव।

उत्तर:

(C) चन्द्रशेखर।

26. भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?

(A) अटल बिहारी वाजपेयी

(B) जे० पी० नड्डा

(C) लाल कृष्ण आडवाणी

(D) सुषमा स्वराज।

उत्तर:

(B) जे० पी० नड्डा।

27. भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं ?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

उत्तर:

(D) 8

28. भारत में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल हैं

(A) 40

(B) 42

(C) 43

(D) 53

उत्तर:

(D) 53

29. 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली ?

(A) 209

(B) 52

(C) 226

(D) 216

उत्तर:

(B) 52

30. 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली ?

(A) 303

(B) 86

(C) 181

(D) 216

उत्तर:

(A) 303

निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

(1) भारत में ……………. के दशक से लोकतान्त्रिक उमड़ एवं गठबन्धनवादी राजनीति में वृद्धि हुई।

उत्तर:

1990

(2) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या …………… में की गई।

उत्तर:

1984

(3) 1988 में ………….. का गठन हुआ।

उत्तर:

जनता दल

(4) राजग सरकार का गठन …………. में हुआ।

उत्तर:

1999

(5) संप्रग (UPA) सरकार का गठन ………….. में हुआ।

उत्तर:

2004

(6) 1989 में ………… प्रधानमन्त्री बने।

उत्तर:

वी० पी० सिंह

(7) बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसम्बर, ……… को हुआ।

उत्तर:

1992

एक शब्द में उत्तर दें

प्रश्न 1.

वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिह्न क्या है ?

उत्तर:

वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिह्न हाथ है ।

प्रश्न 2.

जनता दल का गठन कब किया गया ?

उत्तर:

जनता दल का गठन 1988 में किया गया।

प्रश्न 3.

‘मण्डल आयोग’ की सिफ़ारिशों को किस प्रधानमन्त्री द्वारा लागू किया गया ?

उत्तर:

श्री० वी० पी० सिंह द्वारा।

प्रश्न 4.

इस समय केन्द्र में किसकी सरकार कार्यरत है ?

उत्तर:

इस समय केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार कार्यरत है।

प्रश्न 5.

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई ?

उत्तर:

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन् 1980 में हुई।

प्रश्न 6.

संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई ?

उत्तर:

संयुक्त मोर्चा की स्थापना 1996 में हुई।

प्रश्न 7.

1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक चली ?

उत्तर:

1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 13 दिन तक चली।

प्रश्न 8.

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की स्थापना कब की गई ?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की स्थापना सन् 1999 में की गई।

प्रश्न 9.

2019 के 17वें लोकसभा चुनावों में किस गठबन्धन की सरकार बनी ?

उत्तर:

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की।

प्रश्न 10.

वर्तमान में ‘बहुजन समाज पार्टी’ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ?

उत्तर:

कुमारी मायावती।

प्रश्न 11.

वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (U.P.A.) का अध्यक्ष कौन है ?

उत्तर:

वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (U.P.A.) की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है।

प्रश्न 12.

‘बहुजन समाज पार्टी’ का चुनाव चिह्न क्या है ? .

उत्तर:

बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न ‘हाथी’ है।

प्रश्न 13.

आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं ?

उत्तर:

जे० पी० नड्डा।

प्रश्न 14.

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (U.P.A.) का गठन कब हुआ था ?

उत्तर:

सन् 2004 में।

![]()

![]()

![]()

![]()