HBSE 9th Class Physical Education Solutions Chapter 7 मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव

Haryana State Board HBSE 9th Class Physical Education Solutions Chapter 7 मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 9th Class Physical Education Solutions Chapter 7 मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव

HBSE 9th Class Physical Education मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव Textbook Questions and Answers

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न [Long Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

नशे (Drugs) क्या हैं? नशा करने के कारणों का वर्णन करें।

उत्तर:

नशा या ड्रग्स (Drugs):

नशा या ड्रग्स एक ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन के बाद व्यक्ति अपने दिमाग की चेतनता खो बैठता है। माँसपेशियाँ सुन्न होने के कारण व्यक्ति को दर्द का अहसास नहीं होता। वह दिमाग और शरीर से अपना नियंत्रण खो बैठता है। व्यक्ति को कोई सुध नहीं रहती, जिसके कारण वह स्वयं, अपने परिवार तथा समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाता है।

नशा करने के कारण (Causes of Drugs): नशा करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) मानसिक दबाव के कारण; जैसे पढ़ाई का बोझ, किसी समस्या का सामना न कर पाने की स्थिति में कई बार युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में वे नशे का सहारा लेते हैं।

(2) कई बार माता-पिता या समाज द्वारा विद्यार्थी या खिलाड़ी को अनदेखा किया जाता है। बच्चे या खिलाड़ी को लगता है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वह दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं।

(3) कुछ अभिभावकों द्वारा बच्चे को समय नहीं दिया जाता या बच्चा घर में अधिक समय अकेला ही बिताता है। इस एकाकीपन को दूर करने के लिए वह नशे का सहारा लेता है।

(4) बेरोज़गारी या बेगारी के कारण व्यक्ति द्वारा नशा किया जाता है। कई बार जब किसी अधिक पढ़े-लिखे नौजवान या खिलाड़ी को समय पर नौकरी नहीं मिलती तो वह निराशा व तनाव से ग्रस्त हो जाता है और अपने तनाव को घटाने के लिए नशों का प्रयोग करने लग जाता है। इससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(5) युवा वर्ग नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी के अभाव के कारण भी नशे का आदी हो जाता है।

(6) युवा लड़के और लड़कियाँ मौज-मस्ती के लिए भी नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं। धीरे-धीरे वे इन नशीली दवाइयों के आदी होने लगते हैं।

(7) गलत संगत के कारण भी व्यक्ति या नौजवान नशे के आदी हो जाते हैं।

(8) घर में किसी सदस्य द्वारा किसी नशे का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे में भी उसको जानने की इच्छा पैदा होती है। इसी इच्छा के कारण बच्चे नशे का सेवन करते हैं और धीरे-धीरे वे नशे की जकड़ में आ जाते हैं।

प्रश्न 2.

नशीली वस्तुओं या पदार्थों का खिलाड़ी की खेल निपुणता या कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन करें।

अथवा

नशीले पदार्थों के प्रयोग से खिलाड़ियों तथा खेल पर क्या-क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं?

अथवा

मादक पदार्थों का खिलाड़ियों के खेल पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

नशीली वस्तुओं के खिलाड़ी की खेल निपुणता या कुशलता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं

1. पाचन क्रिया पर प्रभाव (Effect on Digestion Process):

नशीली वस्तुओं के प्रयोग के कारण पाचन क्रिया पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि नशीले पदार्थों में तेजाबी अंश अधिक होते हैं। इन अंशों के कारण आमाशय के कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है तथा पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

2. सोचने की शक्ति पर प्रभाव (Effect on Thinking Power):

नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से खिलाड़ी की विचार-शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वह अच्छी तरह बोलने की अपेक्षा तुतलाता है। वह संतुलित नहीं रह पाता। नशा-ग्रस्त कोई खिलाड़ी खेल में आने वाली अच्छी बातों के विषय में नहीं सोच पाता तथा न ही उस स्थिति से लाभ उठा पाता है।

3. तालमेल तथा फूर्ति की कमी (Loss of Co-ordination and Alertness):

अच्छे खेल के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी में तालमेल और फूर्ति हो। वह खेल के दौरान फुर्तीला तथा चुस्ती वाला हो, परंतु नशीले पदार्थों के सेवन से कोई भी अपनी फूर्ति एवं चुस्ती खो देता है।

4. एकाग्रता की कमी (Loss of Concentration):

नशे से ग्रस्त कोई भी खिलाड़ी एकाग्रता खो देता है। वह खेल के समय ऐसी गलतियाँ करता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी टीम को हार का मुँह देखना पड़ता है।

5. लापरवाह होना (Carelessness):

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी लापरवाह तथा बेफिक्र होता है। उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। वह अपनी समझ की अपेक्षा अधिक जोश से काम लेता है। परिणामस्वरूप जोश व लापरवाही के कारण वह चोट खा बैठता है। ऐसा खिलाड़ी हमेशा के लिए खेल से बाहर हो सकता है। उसको उम्र भर पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता।

6. खेल का मैदान लड़ाई का अखाड़ा बनना (Playground becomes Battlefield):

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी अपने मन के संतुलन को नियंत्रण में नहीं रख सकता। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना व्यर्थ में बहस करता है। ऐसा व्यक्ति दलील से काम नहीं लेता, जिसके फलस्वरूप खेल के मैदान में अच्छे खेल की जगह लड़ाई शुरू हो जाती है।

7.खेल-भावना का अभाव (Lack of Sportsmanship):

नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी में खेल की भावना का अभाव हो जाता है। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी की स्थिति लगभग बेहोशी की हालत जैसी होती है जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। इस प्रकार उसमें अच्छे खिलाड़ी होने की भावना समाप्त हो जाती है और खेल कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

8. नियमों की उल्लंघना (Breaking of Rules):

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के समय अपनी सफाई ही पेश करता है, दूसरे की नहीं सुनता। वह नियमों का पालन करने की अपेक्षा उल्लंघन करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से नशीली वस्तु खाकर खेलने की मनाही है। यदि खेलते समय कोई खिलाड़ी नशे की हालत में पकड़ा जाए तो उसका जीता हुआ अवॉर्ड वापिस ले लिया जाता है। अतः प्रत्येक खिलाड़ी के लिए यह जरूरी है कि वह नशे से दूर रहकर अपनी प्राकृतिक खेल निपुणता को सक्षम बनाए। नशे के स्थान पर कठिन परिश्रम के सहारे अच्छे खेल का प्रदर्शन करके वह अपने देश का नाम खेल जगत् में ऊँचा करे।

प्रश्न 3.

तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा धूम्रपान (Smoking) का व्यक्ति व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन करें।

अथवा

तम्बाकू का हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? वर्णन करें।

उत्तर:

तम्बाकू किसी ज़हर से कम नहीं होता, परंतु दुःख की बात यह है कि लोग जानते हुए भी इसका प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में तम्बाकू या सिगरेट पीने की आदत नौजवानों में अधिक बढ़ गई है जो चिंता का विषय है। तम्बाकू में निकोटिन नामक हानिकारक पदार्थ होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। व्यक्तियों द्वारा सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा और जर्दे के रूप में तम्बाकू का प्रयोग किया जाता है। हर साल लाखों व्यक्तियों की मौत तम्बाकू के प्रयोग से होती है, जिनमें से एक-तिहाई मौतें हमारे देश में होती हैं। तम्बाकू या धूम्रपान के व्यक्ति व समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं

1. हृदय पर प्रभाव (Effect on Heart):

हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। तम्बाकू का सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। तम्बाकू में निकोटिन (Nicotine) होती है जो रक्त-वाहिनियों में कई प्रकार की हानि पैदा कर देती है। इससे हृदय को अपना काम ठीक प्रकार से करने में मुश्किल आती है, जिस कारण रक्त के दबाव में बढ़ोतरी हो जाती है।

2. कैंसर का मुख्य कारण (Main Cause of Cancer):

तम्बाकू पीने से कैंसर होने का भय रहता है। सामान्यतया यह देखने में आया है कि तम्बाकू न पीने वालों के मुकाबले तम्बाकू पीने वालों में कैंसर ज्यादा होता है। गले, पेट और आहारनली में कैंसर का मुख्य कारण तम्बाकू ही होता है।

3. खेल निपुणता पर प्रभाव (Effect on Sports Performance):

तम्बाकू पीने से खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तम्बाकू पीने का सीधा प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। खेल में निपुणता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी का नाड़ी संस्थान मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर खिलाड़ी तम्बाकू का सेवन करता है तो वह कभी भी खेल में निपुणता नहीं ला सकता। तम्बाकू पीने से हृदय कमजोर होता है और त्वचा, कैंसर की बीमारियाँ हो जाती हैं। इस तरह खिलाड़ी तम्बाकू पीकर अपने खेल के स्तर को नीचे गिरा लेता है।

4. श्वसन संस्थान पर प्रभाव (Effect on Respiratory System):

तम्बाकू के सेवन से शरीर की कोमल झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसके फलस्वरूप लगातार खाँसी आने लगती है। धूम्रपान क्षयरोग को बढ़ाता है। धूम्रपान के कारण बोलने वाले अंग एवं हलक (Larynx) संक्रमित हो जाते हैं। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा फेफड़ों का कैंसर प्रायः अधिक होता है। अधिक धूम्रपान करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी जाती है; जैसे ‘सिगरेट से कैंसर होता है’ या ‘सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।’ लेकिन धूम्रपान करने वाले इस प्रकार की चेतावनियों की परवाह नहीं करते। इसी कारण वे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को आमंत्रित करते हैं।

5. रक्त-संचार संस्थान पर प्रभाव (Effect on Circulatory System):

एक सिगरेट में अनेक हानिकारक पदार्थ होते हैं जो रक्त में मिलकर हृदय (Heart) की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। शरीर का तापमान कम हो जाता है। रक्त की नाड़ी का आकार ‘भी कम हो जाता है तथा उनमें रक्त के संचार में भी कमी आ जाती है।

6. पाचन संस्थान पर प्रभाव (Effect on Digestive System):

धूम्रपान करने से अम्लीयता (Acidity) बढ़ जाती है। अम्लता के कारण आमाशय में अल्सर (Ulcer) भी हो सकता है। धूम्रपान से पेट में कैंसर भी हो जाता है।

7. स्नायु संस्थान पर प्रभाव (Effect on Nervous System):

तंत्रिकाओं पर भी धूम्रपान का बुरा प्रभाव होता है। ये प्रायः निष्क्रिय हो जाती हैं। धूम्रपान से मस्तिष्क की कोशिकाएँ खराब होने लगती हैं। इससे माँसपेशियों को लकवा (Paralysis) हो जाता है। माँसपेशी मुड़ने (Convulsion) भी लगती है। धूम्रपान करने से केंद्रीय स्नायु संस्थान में गड्ढा-सा बन जाता है। धूम्रपान करने से उत्तेजना क्षण-भर के लिए होती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया ढीली हो जाती है। जो व्यक्ति लगातार धूम्रपान करते हैं उनकी स्मरण-शक्ति (Memory Power) बहुत कम हो जाती है। धूम्रपान से नसें कमजोर हो जाती हैं और फिर नींद न आने जैसी तकलीफें घेर लेती हैं।

8. जीवन अवधि पर प्रभाव (Effect on Longevity):

सिगरेट पीने से व्यक्ति की जीवन अवधि कम होती जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि सिगरेट पीने या अन्य साधनों द्वारा धूम्रपान करने से व्यक्ति की उम्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

9. परिवार व समाज पर प्रभाव (Effect on Family and Society):

धूम्रपान का दुष्प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि उसके परिवार व समाज पर भी पड़ता है। धूम्रपान की आदत अन्य बुरी आदतों को भी जन्म देती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों व समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 4.

एल्कोहल (Alcohol) क्या है? इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करें।

अथवा

मद्यपान के शारीरिक संस्थानों व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें।

अथवा

शराब के हमारे शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

एल्कोहल या मद्यपान (Alcohol):

एल्कोहल या मद्यपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने से व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बनावट एक-सी होती है। यह भिन्न-भिन्न अम्लों से मिलकर एस्टर्स (Esters) नामक पदार्थ बनाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसे इथॉइल, एल्कोहल, शराब व एथानॉल आदि नामों से भी जाना जाता है। जॉनसन के अनुसार, “मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना आरंभ करने के पश्चात् उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है।”

एल्कोहल यां मद्यपान के प्रभाव (Effects of Alcohol):

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शराब न केवल व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है, अपितु यह परिवार व समाज पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं

1. व्यक्ति पर प्रभाव (Effects on Individual):

एल्कोहल (शराब) पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य व शारीरिक संस्थानों पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है

(i) स्नायु संस्थान पर प्रभाव (Effect on Nervous System):

प्रतिदिन अधिक एल्कोहल का सेवन करने से निश्चित रूप से व्यक्ति के स्नायु संस्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का मस्तिष्क और तंत्रिकाएँ कमजोर हो जाती हैं। इन तंत्रिकाओं का माँसपेशियों पर नियंत्रण आमतौर पर समाप्त हो जाता है। ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति में गिरावट आ जाती है। स्नायु तथा माँसपेशियों के संतुलन में भी कमी आ जाती है।

(ii) पाचन संस्थान पर प्रभाव (Effect on Digestive System):

पाचन संस्थान के कोमल अंगों पर एल्कोहल का बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचक अंगों की झिल्ली (Membrane) मोटी हो जाती है। पाचक रस, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, कम मात्रा में पैदा होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता। भूख में भी प्रायः धीरे-धीरे कमी होने लगती है। पाचन संस्थान के खराब होने से शरीर का विकास रुक जाता है।

(iii) माँसपेशी संस्थान पर प्रभाव (Effect on Muscular System):

प्रतिदिन मद्यपान करने से व्यक्ति की माँसपेशियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे माँसपेशियों में सिकुड़न व प्रसार की क्षमता में कमी आ जाती है। माँसपेशियों की अधिकतम शक्ति की सीमा में भी कमी आ जाती है। हृदय की माँसपेशियाँ भी उचित ढंग से कार्य नहीं कर पातीं। व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है।

(iv) उत्सर्जन संस्थान पर प्रभाव (Effect on Excretory System):

मद्यपान करने से उत्सर्जन संस्थान के अंग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है और इसी के परिणामस्वरूप व्यर्थ के पदार्थ; जैसे एसिड फॉस्फेट व लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) आदि का जमाव अधिक होने लगता है। शरीर से इन पदार्थों का निष्कासन ठीक तरह से नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों के गुर्दे प्रायः खराब हो जाते हैं। शराब के सेवन से यकृत भी खराब हो जाता है।

2. परिवार व समाज पर प्रभाव (Effect on Family and Society):

प्रायः मद्यपान करने वाले व्यक्तियों के परिवार अशांत होते हैं। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो भी शराबी व्यक्ति, किसी भी तरह शराब पीने के लिए पैसे बटोरता है। इसके लिए व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों को भी पीट डालता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के जीवन-स्तर को कभी ऊँचा नहीं उठा पाते। उनका पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने देश व समाज के लिए बोझ होते हैं क्योंकि राष्ट्रहित में उनका कुछ भी योगदान नहीं होता। वे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते।

117 समाज में शराबी व्यक्तियों को कोई न तो पसंद करता और न ही सम्मान देता है। वे तनावग्रस्त तथा निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीने से स्मरण शक्ति भी समाप्त होने लगती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं पर ही बोझ नहीं बल्कि परिवार व समाज पर भी बोझ होते हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न [Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उल्लेख कीजिए।

अथवा

मादक पदार्थों का खिलाड़ियों के खेल पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

मादक/नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं

(1) कुछ खिलाड़ी अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं परन्तु इनके सेवन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(2) कई बार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों के सेवन के कारण खेल से बाहर होना पड़ता है। इसके कारण उनके सम्मान एवं आदर को ठेस पहुँचती है।।

(3) कुछ खिलाड़ी बिना किसी प्रकार की जानकारी के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, परन्तु बाद में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

(4) मादक पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ी के खेल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका खेल का स्तर कम होता जाता है।

प्रश्न 2.

तम्बाकू शरीर के लिए क्यों हानिकारक है?

उत्तर:

तम्बाकू में अनेक हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके प्रयोग से शरीर में फेफड़ों, जीभ, गला, तालु, मसूड़ों का कैंसर, श्वास की बीमारियाँ; जैसे दमा, टी०बी०, खाँसी और बलगम आदि बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। यह दिमाग की नसों को कठोर, रक्त की नाड़ियों को लचकहीन कर देता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। अतः तम्बाकू के कारण शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए यह शरीर के लिए हानिकारक है।

प्रश्न 3.

मद्यपान या एल्कोहल का पाचन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

पाचन संस्थान के कोमल अंगों पर मद्यपान का बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचक अंगों की झिल्ली (Membrane) मोटी हो जाती है। पाचक रस, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, कम मात्रा में पैदा होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता। भूख में भी प्रायः धीरे-धीरे कमी होने लगती है। पाचन संस्थान के खराब होने से शरीर का विकास रुक जाता है।

प्रश्न 4.

मद्यपान या एल्कोहल का उत्सर्जन संस्थान या मल निकास प्रणाली पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

मद्यपान या एल्कोहल से उत्सर्जन संस्थान या मल निकास प्रणाली के अंग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है और इसी के परिणामस्वरूप व्यर्थ के पदार्थ; जैसे एसिड फॉस्फेट व लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) आदि का जमाव अधिक होने लगता है। शरीर से

प्रश्न 6.

धूम्रपान का श्वसन संस्थान पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

धूम्रपान के सेवन से शरीर की कोमल झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसके फलस्वरूप लगातार खाँसी आने लगती है। धूम्रपान क्षयरोग को बढ़ाता है। धूम्रपान के कारण बोलने वाले अंग एवं हलक (Larynx) संक्रमित हो जाते हैं। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा फेफड़ों का कैंसर प्रायः अधिक होता है। अधिक धूम्रपान करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी जाती है; जैसे सिगरेट से कैंसर होता है या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन धूम्रपान करने वाले इस प्रकार की चेतावनियों की परवाह नहीं करते, इसी कारण वे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को आमंत्रित करते हैं।

प्रश्न 7.

“तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए एक जहर है।” इस कथन को स्पष्ट करें। अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ता है? ।

उत्तर:

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए एक ज़हर है। इसमें निकोटिन नामक हानिकारक पदार्थ होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तम्बाकू या धूम्रपान के हमारे शरीर पर निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं

(1) कैंसर का मुख्य कारण तम्बाकू है। इसके प्रयोग से फेफड़े, मुँह, जीभ, गला, तालु और मसूड़ों के कैंसर हो जाते हैं।

(2) तम्बाकू का प्रयोग दमा, टी०बी०, खाँसी और बलगम आदि पैदा करता है।

(3) तम्बाकू के सेवन से दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप, रक्त की नाड़ियाँ कठोर और रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

(4) तम्बाकू का प्रयोग करने वाली गर्भवती स्त्रियों का बच्चा कमजोर और कम भार वाला होता है। तम्बाकू के नशे से ग्रस्त माताओं के बच्चे कई बार जन्म के बाद मर जाते हैं।

प्रश्न 8.

धूम्रपान का स्नायु संस्थान पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

धूम्रपान का स्नायु संस्थान या नाड़ियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रायः निष्क्रिय हो जाती हैं। धूम्रपान से मस्तिष्क की कोशिकाएँ खराब होने लगती हैं। इससे माँसपेशियों को लकवा हो जाता है और माँसपेशी मुड़ने भी लगती है। धूम्रपान करने से केंद्रीय स्नायु संस्थान में गड्ढा-सा बन जाता है। धूम्रपान करने से उत्तेजना क्षण-भर के लिए होती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया ढीली हो जाती है। जो व्यक्ति लगातार धूम्रपान करते हैं उनकी स्मरण-शक्ति बहुत कम हो जाती है।

प्रश्न 9.

खेल में हार नशीली वस्तुओं के उपयोग के कारण भी हो सकती है, स्पष्ट करें।

उत्तर:

खेल में हार नशीली वस्तुओं के प्रयोग के कारण भी हो सकती है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है

(1) नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के दौरान ऐसी गलतियाँ करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी टीम को पराजय का मुँह देखना पड़ता है।

(2) नशे से ग्रस्त खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पराजय का कारण बन जाता है।

(3) नशीली वस्तुओं के प्रयोग के कारण खिलाड़ी के रक्त का दबाव अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप वह चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। वह दूसरों के विचारों को नहीं सुनता, बल्कि अपनी मनमानी करता है। इस कारण वह अपने साथी खिलाड़ियों से सही तालमेल नहीं बिठा पाता और अपनी टीम के लिए पराजय का कारण बन जाता है।

(4) यदि कोई खिलाड़ी खेलते समय नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसका जीता हुआ पुरस्कार वापिस ले लिया जाता है। इस प्रकार खिलाड़ी की विजय भी पराजय में बदल जाती है।

(5) नशे में खेलते समय खिलाड़ी अपनी टीम से संबंधी बहुत-से ऐसे गलत कार्य कर देता है जिससे टीम हार जाती है।

प्रश्न 10.

तम्बाकू या धूम्रपान से खेल निपुणता या कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

तम्बाकू पीने से खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तम्बाकू पीने का सीधा प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। खेल में निपुणता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी का नाड़ी संस्थान मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर खिलाड़ी तम्बाकू का सेवन करता है तो वह कभी भी खेल में निपुणता नहीं ला सकता। तम्बाकू पीने से हृदय कमजोर होता है और त्वचा के कैंसर की बीमारियाँ हो जाती हैं। आँखों की नजर कमजोर होने, फेफड़ों की ताकत में कमी होने एवं माँसपेशियों में हानिकारक पदार्थ इकट्ठे होने के कारण उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। इस तरह खिलाड़ी तम्बाकू पीकर अपने खेल के स्तर को नीचे गिरा लेता है।

प्रश्न 11.

शराब या एल्कोहल का परिवार व समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों के परिवार प्रायः अशांत होते हैं। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो भी शराबी व्यक्ति, किसी भी तरह शराब पीने के लिए पैसे बटोरता है। इसके लिए व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों को भी पीट डालता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के जीवन-स्तर को कभी ऊँचा नहीं उठा पाते। उनका पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने देश व समाज के लिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि राष्ट्रहित में उनका कुछ भी योगदान नहीं होता। वे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते।

समाज में शराबी व्यक्तियों को कोई न तो पसंद करता और न ही सम्मान देता है। वे तनावग्रस्त तथा निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। कई व्यक्तियों में तो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीने से स्मरण-शक्ति भी समाप्त होने लगती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं पर ही बोझ नहीं बल्कि परिवार व समाज पर भी बोझ होते हैं।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न [Very Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

डोपिंग किसे कहते हैं?

उत्तर:

डोपिंग का अर्थ कुछ ऐसी मादक दवाओं या तरीकों का प्रयोग करना है जिसके माध्यम से खेल-प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। डोपिंग का अधिक रुझान खिलाड़ियों में पाया जाता है। जब कुछ खिलाड़ियों द्वारा खेलों के दौरान अपने प्रदर्शन को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तकनीकों का सेवन या प्रयोग किया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं।

प्रश्न 2.

मद्यपान या एल्कोहल (Alcohol) क्या है?

उत्तर:

मद्यपान या एल्कोहल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने से व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। यह गेहूँ, चावल, जौं और फलों आदि से बनाई जाती है। इसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बनावट एक-सी होती है। यह भिन्न-भिन्न अम्लों से मिलकर एस्टर्स (Esters) नामक पदार्थ बनाती है। इसे इथाइल, एल्कोहल व एथानॉल आदि भी कहा जाता है।

प्रश्न 3.

नशीली वस्तुओं (पदार्थों) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनके सेवन से न केवल स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि कैरियर भी तबाह हो जाता है। जो खिलाड़ी नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं वे डोपिंग के आदी हो जाते हैं, जिससे उसकी क्रियाशीलता उत्तेजित होती है। इस प्रकार नशीले पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके सेवन से शरीर में किसी-न-किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे क्रियाविहीनता की दशा उत्पन्न होती है।

प्रश्न 4.

नशा अथवा डोपिंग खिलाड़ी के शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं?

उत्तर:

नशा अथवा डोपिंग खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता धीरे-धीरे समाप्त कर देते हैं। कई बार डोपिंग करके खेल रहा खिलाड़ी मौत के मुँह में भी जा सकता है। खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को नशा समाप्त कर देता है। खिलाड़ी बलहीन, सोचहीन, असमर्थ क्रियाविहीन और चिड़चिड़ा हो जाता है।

प्रश्न 5.

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के मैदान में कैसा व्यवहार करता है?

उत्तर: नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के मैदान में बिना कारण जोर-जबरदस्ती करता है। वह सोचहीन खेल खेलता है। विरोधियों और रैफ़रियों के साथ झगड़ता है। गलत शब्दों का प्रयोग करता है। वह स्वयं अथवा दूसरों को चोट लगवा बैठता है।

प्रश्न 6.

नशा-रहित और नशा-ग्रस्त खिलाड़ी में क्या अंतर होता है?

उत्तर:

नशा-रहित खिलाड़ी चुस्ती-स्फूर्ति और सोचवान खेल खेलने वाला होता है। वह खेल के दौरान अनुशासित रहता है। वह मुसीबत के समय दूसरे खिलाड़ियों की सहायता करता है। इसके विपरीत नशे से ग्रस्त खिलाड़ी लापरवाह, सोचहीन, झगड़ालू और अनुशासनहीन होता है। वह अपनी टीम को हमेशा कठिनाइयों में डाले रखता है और वह विश्वास योग्य नहीं होता।

प्रश्न 7.

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कैसी होती है?

उत्तर:

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी की मानसिक स्थिति अर्द्ध-बेहोशी वाली होती है। उसका मन संतुलन में नहीं रहता। खेल के समय वह दूसरों की बात नहीं सुनता, केवल अपनी सफाई देता है। वह रैफरी के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होता, नियमों की पालना नहीं करता, जिसके फलस्वरूप मैदान से बाहर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है।

प्रश्न 8. ड्रग्स के प्रकारों/रूपों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

(1) शराब,

(2) तम्बाकू,

(3) अफीम,

(4) हेरोइन,

(5) मेथाडोन,

(6) भाँग,

(7) कैरीन,

(8) कैफीन,

(9) गाँजा आदि।

प्रश्न 9.

मद्यपान या एल्कोहल के नशे में होने वाले कोई दो अपराध बताएँ।

उत्तर:

(1) यौन सम्बन्धी अपराध करना,

(2) घर या बाहर मारपीट या हिंसा करना।

प्रश्न 10.

सरकार द्वारा नशे की बुराई को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर:

सरकार द्वारा नशे की बुराई (Evil of Drugs) को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं

(1) सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन करना निषेध है।

(2) सरकार द्वारा नशे के आदी लोगों को इस बुराई से छुटकारा पाने हेतु अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं और अनेक संस्थाएँ स्थापित की गई हैं।

(3) नशे की बुराई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक नशा निषेध कानून बनाए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाता है।

प्रश्न 11.

धूम्रपान छोड़ने के कोई दो सामान्य उपाय बताएँ।

उत्तर:

(1) मन से निश्चय कर लें कि हमें इसके सेवन से दूर रहना है।

(2) हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए।

प्रश्न 12.

मद्यपान से क्या हानियाँ होती हैं?

उत्तर:

(1) मद्यपान से शारीरिक संस्थानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

(2) मद्यपान करने वाले का घर, परिवार एवं समाज में सम्मान नहीं होता।

(3) मद्यपान से अनेक सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है।

(4) मद्यपान करने से स्मरण-शक्ति कमजोर होती है।

प्रश्न 13.

नशीली वस्तुओं के सेवन से शरीर को क्या नुकसान होते हैं?

उत्तर:

(1) शरीर में स्फूर्ति और तालमेल नहीं रहता।

(2) अनियंत्रण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(3) पाचन क्रिया पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है।

(4) स्मरण-शक्ति कम हो जाती है।

HBSE 9th Class Physical Education मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न [Objective Type Questions]

प्रश्न 1.

मनुष्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग कब से करता आ रहा है?

उत्तर:

मनुष्य आदिकाल से नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता आ रहा है।

प्रश्न 2.

खेलों में मादक पदार्थों का सेवन या तरीका क्या कहलाता है?

उत्तर:

खेलों में मादक पदार्थों का सेवन या तरीका डोपिंग (Doping) कहलाता है।

प्रश्न 3.

शराब के सेवन से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

शराब के सेवन से परिवार में झगड़ा, मारपीट, गाली-गलौच जैसी घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

प्रश्न 4.

मद्यपान या शराबखोरी किसकी सूचक है?

उत्तर:

मद्यपान या शराबखोरी वैयक्तिक विघटन की सूचक है।

प्रश्न 5.

धूम्रपान कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

धूम्रपान मुख्यतः सात प्रकार का होता है।

प्रश्न 6.

सिगरेट के धुएँ में कौन-सा विषैला पदार्थ पाया जाता है?

अथवा

तम्बाकू में कौन-सा पदार्थ नशा उत्पन्न करता है?

उत्तर:

निकोटिन नामक पदार्थ।

प्रश्न 7.

किन्हीं दो नशीले पदार्थों के नाम बताएँ। अथवा किसी एक नशीली वस्तु का नाम लिखें।

उत्तर:

(1) अफीम,

(2) गाँजा।

प्रश्न 8.

खेल प्रदर्शन को बढ़ाने वाले किन्हीं तीन पदार्थों के नाम लिखें।

उत्तर:

(1) एनाबोलिक स्टीरायड्स,

(2) बीटा-2 एगोनिस्ट्स,

(3) कैन्नाबाइनायड्स।

प्रश्न 9.

नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्ति के पैरों का तापमान सामान्य व्यक्ति से कितना कम होता है?

उत्तर:

नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्ति के पैरों का तापमान 1.8 सैंटीग्रेड तक कम होता है।

प्रश्न 10.

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी क्या समझते हैं?

उत्तर:

नशे से ग्रस्त खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी झगड़ालू और गैर-जिम्मेदार खिलाड़ी समझते हैं।

प्रश्न 11.

WADA का पूरा नाम लिखें।

उत्तर:

World Anti Doping Agency.

प्रश्न 12.

चरस, अफीम, भाँग व कोकीन कैसे पदार्थ हैं?

उत्तर:

चरस, अफीम, भाँग व कोकीन नशीले पदार्थ हैं।

प्रश्न 13.

कैंसर का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर:

कैंसर का मुख्य कारण तम्बाकू है।

प्रश्न 14.

आदिकाल में मनुष्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग क्यों करता था?

उत्तर:

आदिकाल में मनुष्य शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता था।

प्रश्न 15.

किस पदार्थ के सेवन से रोग निवारक क्षमता कम होती है?

उत्तर:

तम्बाकू के सेवन से रोग निवारक क्षमता कम होती है।

प्रश्न 16.

नशीली वस्तुओं का प्रयोग शरीर पर क्या प्रभाव डालता है?

अथवा

मादक पदार्थों के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ।

उत्तर:

नशीली वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य की विचार-शक्ति, पाचन शक्ति, माँसपेशी संस्थान, हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं को कमजोर कर देता है।

प्रश्न 17.

तम्बाकू में कौन-सा पदार्थ नशा करता है?

उत्तर:

तम्बाकू में निकोटिन पदार्थ नशा करता है।

प्रश्न 18.

अफीम किस पौधे से तैयार होती है?

उत्तर:

अफीम पैपेवर सोम्नीफेरम (Papaver Somniferum) पौधे से तैयार होती है।

प्रश्न 19.

तम्बाकू के प्रयोग से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं?

उत्तर:

तम्बाकू के प्रयोग से शरीर को दमा, कैंसर और श्वास के रोग हो जाते हैं।

प्रश्न 20.

नशीली वस्तुओं का कोई एक दोष बताएँ।

उत्तर:

मानसिक संतुलन बिगड़ना।

प्रश्न 21.

डोपिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है?

उत्तर:

डोपिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

प्रश्न 22.

किस प्रकार के मादक पदार्थ ज्यादा खतरनाक होते हैं?

उत्तर:

एनाबोलिक स्टीरॉयड्स, ऐमफैंटेमिन, बीटा एगोनिस्ट्स, बीटा ब्लार्क्स आदि।

प्रश्न 23.

एक अच्छी खेल के लिए खिलाड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है?

उत्तर:

एक अच्छी खेल के लिए खिलाड़ी को तालमेल, फूर्ति और अडौल शरीर की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 24.

खेलों में नशीली वस्तुओं का प्रयोग करके खेलना किस कमेटी की ओर से मना किया गया है?

उत्तर:

खेलों में नशीली वस्तुओं का प्रयोग करके खेलना अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी की ओर से मना किया गया है।

प्रश्न 25.

खिलाड़ी की ओर से जीता अवार्ड कब वापिस ले लिया जाता है?

उत्तर:

खेल के दौरान नशे का प्रयोग करके जीता अवार्ड सिद्ध होने के बाद वापिस ले लिया जाता है।

प्रश्न 26.

शराब के सेवन से व्यक्ति के किस संस्थान पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

शराब के सेवन से व्यक्ति के स्नायु-तंत्र संस्थान पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 27.

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

उत्तर:

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रतिवर्षे 31 मई को मनाया जाता है।

प्रश्न 28.

प्राचीनकाल में मदिरा का प्रयोग किस रूप में होता था?

उत्तर:

प्राचीनकाल में मदिरा का प्रयोग सोमरस के रूप में होता था।

प्रश्न 29.

तम्बाकू के सेवन से शरीर के किस अंग पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

तम्बाकू के सेवन से फेफड़ों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 30.

व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू के रूप में किन-किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर:

(1) बीड़ी,

(2) सिगरेट,

(3) पान,

(4) गुटखा,

(5) जर्दा आदि।

बहुविकल्पीय प्रश्न [Multiple Choice Questions]

प्रश्न 1.

मनुष्य द्वारा पैदा की गई मुश्किलों में सम्मिलित है

(A) मद्यपान

(B) नशीले पदार्थों का सेवन

(C) धूम्रपान

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 2.

मद्यपान या शराबखोरी किसका सूचक है?

(A) राष्ट्र विघटन का

(B) वैयक्तिक विघटन का

(C) राजनीतिक विघटन का

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) वैयक्तिक विघटन का

प्रश्न 3.

शराबखोरी किस प्रकार की समस्या है?

(A) गंभीर

(B) दीर्घकालिक

(C) समाज विरोधी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 4.

मद्यपान या एल्कोहल भिन्न-भिन्न अम्लों से मिलकर कौन-सा पदार्थ बनाती है?

(A) एस्टर

(B) एथानॉल

(C) एल्कोहल

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) एस्टर

प्रश्न 5.

धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में रक्त-दाब कितना बढ़ जाता है?

(A) 1 से 20 mm/Hg

(B) 5 से 20 mm/Hg

(C) 3 से 20 mm/Hg

(D) 7 से 30 mm/Hg

उत्तर:

(A) 1 से 20 mm/Hg

प्रश्न 6.

तम्बाकू के धुएँ में टॉर होते हैं जिसके कारण रोग हो जाते हैं-

(A) दमा

(B) कैंसर

(C) श्वास के रोग

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 7.

“एल्कोहल की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है।” यह कथन है

(A) फेयरचाइल्ड का

(B) जॉनसन का

(C) डॉ० डरफी का

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) फेयरचाइल्ड का

प्रश्न 8.

मानव शरीर पर दुष्प्रभाव डालने वाला मादक पदार्थ है

(A) शराब

(B) हीरोइन

(C) अफीम,

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 9.

तम्बाकू का सेवन करने से होने वाला रोग है

(A) दमा

(B) कैंसर

(C) टी०बी०

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 10.

शराब, तम्बाकू और नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए …………….है।

(A) लाभदायक

(B) आनंदमय

(C) हानिकारक

(D) प्रभावशाली

उत्तर:

(C) हानिकारक

प्रश्न 11.

निम्नलिखित में से अधिक खतरनाक मादक पदार्थ है

(A) एनाबोलिक एटीरॉयड्स

(B) ऐमफैंटेमिन

(C) बीटा ब्लास

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 12.

निम्नलिखित में से कैंसर का मुख्य कारण है

(A) शराब

(B) अफीम

(C) तम्बाकू

(D) भाँग

उत्तर:

(C) तम्बाकू

मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव Summary

मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव परिचय

मद्यपान (Drinking):

मद्यपान या शराबखोरी वैयक्तिक विघटन का सूचक है क्योंकि शराबखोरी व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि वह शराब पिए। शराबी व्यक्ति किसी भी साधन से शराब प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसकी दैनिक दिनचर्या में शराब सम्मिलित हो जाती है, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता रहता है, मानसिक शांति व स्थिरता जाती रहती है, पारिवारिक जीवन विषमय हो जाता है और सामाजिक जीवन में अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। जॉनसन (Johnson) के अनुसार, “मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना आरंभ करने के पश्चात् उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है।” … धूम्रपान (Smoking)- तम्बाकू किसी जहर से कम नहीं होता, परंतु दुःख की बात यह है कि लोग जानते हुए भी इसका प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में तम्बाकू के नशे की आदत नौजवानों में अधिक बढ़ गई है जो चिंता का विषय है। तम्बाकू में निकोटिन नाम का जहरीला पदार्थ होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। व्यक्तियों द्वारा सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा और जर्दे के रूप में तम्बाकू का प्रयोग किया जाता है। हर साल लाखों व्यक्तियों की मौत तम्बाकू के प्रयोग से होती है, जिनमें से एक तिहाई मौतें हमारे देश में होती हैं।

नशीले पदार्थ (Intoxicants or Drugs):

मनुष्य आदिकाल से नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता आ रहा है। चाहे यह प्रयोग मन की उत्तेजना के लिए हो या बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। परंतु जब भी इनका अधिक प्रयोग किया गया, इनके भयानक परिणाम देखने में आए। आधुनिक वैज्ञानिक युग में अनेक नई-नई नशीली वस्तुएँ अस्तित्व में आईं। इनके प्रयोग ने मानव जगत् को चिंता में डाल दिया है। इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग करके चाहे थोड़े समय के लिए अधिक काम लिया जा सकता है, परंतु इनका अधिक प्रयोग करने से मानवीय शरीर रोग-ग्रस्त होकर सदा की नींद सो जाता है। इसलिए हमें नशीली वस्तुओं एवं दवाइयों से स्वयं को व समाज को बचाना चाहिए, ताकि हम समाज या खेल के क्षेत्र में आदर एवं सम्मान प्राप्त कर सकें।

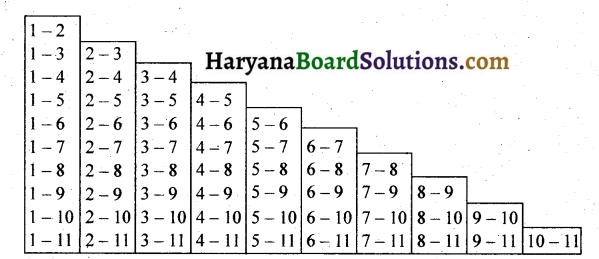

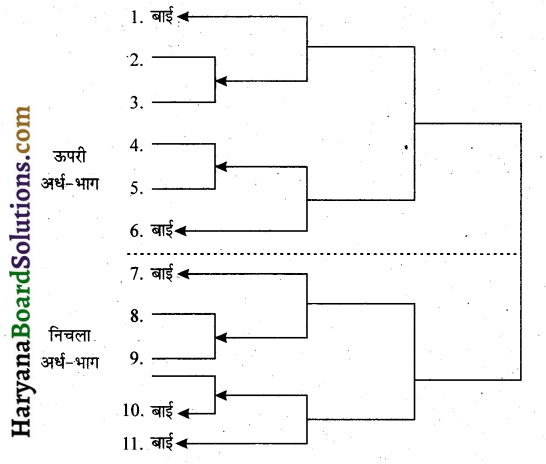

= \(\frac{13 + 1}{2}\) = \(\frac{14}{2}\) = 07

= \(\frac{13 + 1}{2}\) = \(\frac{14}{2}\) = 07 = \(\frac{13 – 1}{2}\) =\(\frac{12}{2}\) = 06

= \(\frac{13 – 1}{2}\) =\(\frac{12}{2}\) = 06