HBSE 11th Class Geography Solutions Chapter 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान

Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Solutions Chapter 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Geography Solutions Chapter 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान

HBSE 11th Class Geography सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान Textbook Questions and Answers

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं?

(A) विषुवत् वृत्त पर

(B) 23.5° उ०

(C) 66.5° द०

(D) 66.5° उ०

उत्तर:

(B) 23.5° उ०

2. निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है?

(A) तिरुवनंतपुरम

(B) हैदराबाद

(C) चंडीगढ़

(D) नागपुर

उत्तर:

(A) तिरुवनंतपुरम

![]()

3. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है?

(A) लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण से

(B) लंबी तरंगदैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से

(C) परावर्तित सौर विकिरण से

(D) प्रकीर्णित सौर विकिरण से

उत्तर:

(B) लंबी तरंगदैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से

4. निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाएँ।

| 1. सूर्यातप | (अ) सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर |

| 2. एल्बिडो | (ब) समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा |

| 3. समताप रेखा | (स) आनेवाला सौर विकिरण |

| 4. वार्षिक तापांतर | (द) किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत |

उत्तर:

1. (स)

2. (द)

3. (ब)

4. (अ)

5. पृथ्वी के विषुवत् वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण है-

(A) विषवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं।

(B) उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है।

(C) उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ‘ग्रीन हाऊस प्रभाव’ विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होता है।

(D) उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र के ज्यादा करीब है।

उत्तर:

(B) उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न 1.

पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है?

उत्तर:

तापमान जलवायु और मौसम का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। तापमान का वायुमण्डल के दाब से सीधा सम्बन्ध है। यदि तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा और यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। वायुदाब किसी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अतः पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है।

प्रश्न 2.

वे कौन से कारक हैं, जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं?

उत्तर:

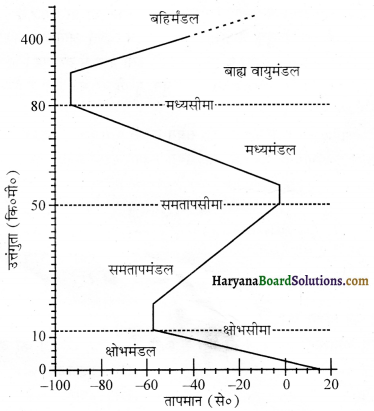

तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

- स्थल व जल-जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों में सूर्य का ताप अधिक देखने को मिलता है।

- ऊँचाई-165 मी० की ऊँचाई पर 1° सेंटीग्रेड तापमान घटता है। इसलिए पर्वतीय भागों में मैदानी भागों से कम तापमान मिलता है।

- अक्षांश-अप्रैल से जून तक उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्यातप अधिक रहता है तथा सितंबर से मार्च में विषुवत् रेखा पर सूर्यातप क्रम होता है।

प्रश्न 3.

भारत में मई में तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्तर अयनांत के बाद तापमान अधिकतम नहीं होता। क्यों?

उत्तर:

भारत में मई में दिन की लम्बाई अधिक होने से सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है लेकिन उत्तर अयनान्त के बाद सूर्य की किरणें तिरछी होना आरम्भ करती है जिससे तापमान अधिकतम नहीं हो पाता।

![]()

प्रश्न 4.

साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। क्यों?

उत्तर:

साइबेरिया उत्तरी गोलार्द्ध के स्थलीय भाग का अत्यधिक ठण्डा प्रदेश है। सर्दियों में वहाँ सबसे ठण्डे महीने का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है जबकि गर्मियों में कोष्ण महासागरीय धाराएँ बहती हैं, इससे सबसे गर्म महीने का औसत तापमान काफी बढ़ जाता है। इसलिए साइबेरिया में वार्षिक तापान्तर सर्वाधिक होता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए

प्रश्न 1.

अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं?

उत्तर:

सूर्य की किरणें 0° अक्षांश या विषुवत् रेखा पर सालों भर लंबवत् पड़ती हैं। 0° अक्षांश से 2372° उत्तरी और 23% दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य ऊपर-नीचे होता रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायन होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत् होती हैं तथा उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है तथा मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है तथा मकर पर सूर्य की किरणें लंबवत् पड़ती हैं तथा उस वक्त कर्क रेखा पर शीत ऋतु होती है।

कर्क रेखा के उत्तर में तथा मकर रेखा के दक्षिण में जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, वहाँ का तापमान घटता जाता है। इसी कारण 66° उत्तरी अक्षांश तथा 66° दक्षिण अक्षांश के ऊपरी भाग में शीत कटिबंध पाया जाता है जहाँ वर्ष-भर निम्न ता है तथा बर्फ जमी रहती है। इसका मख्य कारण है कि यहाँ सर्य की किरणें तिरछी पडती हैं जो विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती हैं।

प्रश्न 2.

उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं।

उत्तर:

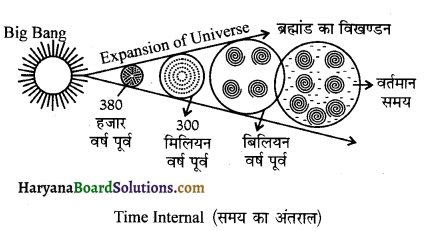

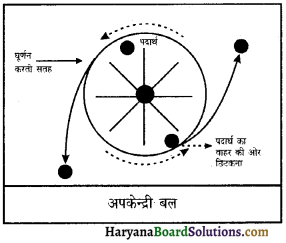

पृथ्वी पर सूर्यातप का असमान वितरण है। सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी वायुमंडल को गर्म करती है। परिणामस्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग-अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती।

इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और उस स्थान को भरने के लिए उपोष्ण कटिबंध से हवाएँ उष्ण कटिबंध की ओर चलती हैं, जिससे उष्ण कटिबंध के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती।

इसी तरह से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध से हवाएँ चलकर इन क्षेत्रों के तापमान में संतुलन बनाती हैं। इसी तरह वायुमंडल एक क्षेत्र के तापमान को ज्यादा बढ़ने नहीं देता तथा शीत कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म महासागरीय धाराएँ चलती हैं। ये धाराएँ इन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ठंडी धाराएँ चलती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। इसी तरह पृथ्वी की महासागरीय धाराएँ और वायुमंडल संतुलन में बने रहते हैं।

![]()

प्रश्न 3.

जनवरी में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के बीच तापमान के विश्वव्यापी वितरण की तुलना करें।

उत्तर:

उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल की अधिकता है और तापमान स्थलीय भागों में कम रहता है। इसलिए समताप रेखाएँ जैसे ही स्थलों से महासागरों में पहुँचती हैं तो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं क्योंकि सागरीय भागों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अतः उत्तरी गोलार्द्ध में ताप प्रवणता अधिक रहती है (समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम रहती है) दक्षिणी गोलार्द्ध में समताप रेखाएँ महासागरीय प्रभाव के कारण दूर-दूर रहती हैं और महाद्वीपों से गुजरते समय दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। समताप रेखाएँ उत्तरी गोलार्द्ध की तुलना में अधिक नियमित होती हैं।

जनवरी में उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्द्ध ग्रीष्म ऋतु होती है जिसका मुख्य कारण सूर्य का दक्षिणायन में होता है। जिस कारण सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्द्ध में लंबवत् पड़ती है। जबकि उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।

विषुवत रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में तापमान 27° सेंटीग्रेड तथा कर्क रेखा पर 15° सेंटीग्रेड और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान 10° सेंटीग्रेड होता है। उदाहरण के लिए साइबेरिया के वोयान्सक में -32 सेंटीग्रेड, दक्षिणी गोलार्द्ध में आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेन्टाइना में जनवरी में तापमान औसतन 30° सेंटीग्रेड होता है।

दक्षिणी भाग जैसे चिली और अर्जेन्टाइना में तापमान 15 से 20° सेंटीग्रेड होता है। इस तरह से जनवरी में उत्तरी गोलार्द्ध में कम तापमान और दक्षिणी गोलार्द्ध में अधिक तापमान देखने को मिलता है।

सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान HBSE 11th Class Geography Notes

→ सौर विकिरण (Solar Radiation)-सूर्य ऊष्मा को अंतरिक्ष में चारों तरफ निरन्तर प्रसारित करता रहता है। सूर्य द्वारा ऊष्मा की प्रसारण क्रिया को सौर विकिरण कहा जाता है।

→ कैलोरी (Calorie)-समुद्रतल पर उपस्थित वायुदाब की दशा में एक ग्राम जल का तापमान 1° सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कैलोरी कहा जाता है।

→ एल्बिडो (Albedo)-किसी पदार्थ की परिवर्तनशीलता या परावर्तन गुणांक। इसे दशमलव या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

→ संचालन (Conduction) आण्विक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का संचार संचालन कहलाता है।

HBSE 11th Class Geography Solutions Chapter 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान Read More »