HBSE 12th Class Sociology Important Questions Chapter 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना

Haryana State Board HBSE 12th Class Sociology Important Questions Chapter 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Sociology Important Questions Chapter 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

कौन-सा कथन असत्य है?

(A) भारत में जन्म दर मृत्यु दर घट रही है

(B) भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है।

(C) भारत की कुल जनसंख्या बढ़ रही है

(D) भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है।

उत्तर:

भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है।

प्रश्न 2.

दीर्घकालिक प्रवसन-

(A) मौसमी होता है

(B) अस्थायी होता है

(C) स्थायी होता है

(D) उपर्युक्त कोई नहीं।

उत्तर:

स्थायी होता है।

प्रश्न 3.

कौन-सा कथन असत्य है?

(A) अकाल द्वारा जनसंख्या कम होती है

(B) परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रित करता है

(C) परिवार नियोजन को भारत में आशातीत सफलता नहीं मिली है

(D) महामारी नियंत्रण द्वारा जनसंख्या कम होती है।

उत्तर:

महामारी नियंत्रण द्वारा जनसंख्या कम होती है।

![]()

प्रश्न 4.

परिवार नियोजन का कौन-सा नारा नवीनतम है?

(A) दो या तीन बच्चे, होते हैं घर में अच्छे

(B) दो ही काफी, और से माफी

(C) लड़की लड़का एक समान

(D) लड़का लड़की, एक समान।

उत्तर:

लड़का लड़की, एक समान।

प्रश्न 5.

जनसंख्या वृद्धि का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) कम आर्थिक विकास

(B) बहुत-सी समस्याएं

(C) खाद्य समस्या

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

उपरोक्त सभी।

प्रश्न 6.

प्रति हज़ार पर प्रसूति में मरने वाली स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं?

(A) प्रसूति मृत्यु-दर

(B) प्रसूति दर

(C) कुल प्रजनन दर

(D) प्रजनन दर।

उत्तर:

प्रसूति मृत्यु-दर।

प्रश्न 7.

हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है?

(A) 477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर

(B) 460 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर

(C) 490 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर

(D) 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।

उत्तर:

477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।

प्रश्न 8.

भारत में जन्म दर क्या है?

(A) 23%

(B) 24.5%

(C) 27%

(D) 19.8%

उत्तर:

19.8%.

![]()

प्रश्न 9.

जनांकिकीय परिप्रेक्ष्य किसके सिद्धांत पर आधारित है?

(A) माल्थस

(B) विलियम

(C) गुलियार्ड

(D) जॉन ग्रांट।

उत्तर:

माल्थस।

प्रश्न 10.

किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं?

(A) लिंग अनुपात

(B) संख्या अनुपात

(C) स्त्री पुरुष अनुपात

(D) कोई नहीं।

उत्तर:

लिंग अनुपात।

प्रश्न 11.

गाँव और शहर को परिभाषित करने का कौन-सा आधार सर्वाधिक सही है?

(A) जनसंख्या कम/अधिक

(B) जनसंख्या का घनत्व

(C) जनसंख्या की मानसिक विशेषताएं

(D) उपर्युक्त कोई नहीं।

उत्तर:

जनसंख्या कम/अधिक।

प्रश्न 12.

निम्न में से किस समुदाय को आप शहरी कहेंगे?

(A) कुल जनसंख्या 500 हो

(B) 75% लोग गैर-कृषि कार्य करते हों

(C) जनसंख्या घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ष कि० हो

(D) उपर्युक्त कोई नहीं।

उत्तर:

75% लोग गैर-कृषि कार्य करते हों।

प्रश्न 13.

नगर का कौन-सा मापदंड सही है?

(A) बड़ा आकार

(B) अधिक जनसंख्या घनत्व

(C) जटिल प्रशासनिक व्यवस्था

(D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 14.

निम्न में से किस शहर में उपनिवेशक भारतीय नगरों तथा पारंपरिक भारतीय नगरों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है?

(A) पुरानी और नई दिल्ली में

(B) आगरा में

(C) फतेहपुर सीकरी में

(D) बंबई में।

उत्तर:

पुरानी और नई दिल्ली में।

प्रश्न 15.

कौन-सी विशेषता शहरी समुदाय से मेल नहीं खाती?

(A) कम जनसंख्या घनत्व

(B) खुला संगठन

(C) जटिल जीवन

(D) दवितीयक सामाजिक संबंध।

उत्तर:

कम जनसंख्या घनत्व।

प्रश्न 16.

कौन-सा कथन असत्य है?

(A) ग्रामीण समाज आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं

(B) ग्रामीण व्यवस्था कृषि व्यवसाय पर आधारित है

(C) ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध कमज़ोर होते हैं

(D) ग्रामीण समाज सरल होते हैं।

उत्तर:

ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध कमज़ोर होते हैं।

प्रश्न 17.

ग्रामीण समुदाय का किससे घनिष्ठ संबंध होता है?

(A) प्रकृति

(B) पड़ोस

(C) शहर

(D) महानगर।

उत्तर:

प्रकृति।

प्रश्न 18.

हमारे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों तथा शहरों में रहती है?

(A) 70% तथा 30%

(B) 32% तथा 68%

(C) 68% तथा 32%

(D) 25% तथा 75%

उत्तर:

68% तथा 32%.

![]()

प्रश्न 19.

एक जाति का जाल जो कई गांवों तक फैला हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं?

(A) चौखला

(B) आंगन

(C) त्रिजला

(D) कोई नहीं।

उत्तर:

चौखला।

प्रश्न 20.

ग्रामीण नगरीय समुदाय की धारणा किसने दी थी?

(A) देसाई

(B) मजूमदार

(C) सोरोकिन तथा ज़िमरमैन

(D) मैकाइवर तथा पेज।

उत्तर:

सोरोकिन तथा ज़िमरमैन।

प्रश्न 21.

ग्रामीण क्षेत्रों में किस व्यवसाय की अधिकता पायी जाती है?

(A) उद्योग

(B) विभिन्न पेशे

(C) प्रौद्योगिकी

(D) कृषि।

उत्तर:

कृषि।

प्रश्न 22.

जजमानी व्यवस्था में सेवा प्रदान करने वाले को क्या कहा जाता है?

(A) जजमान

(B) प्रजा

(C) सेवक

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

सेवक।

प्रश्न 23.

शहरी इलाकों में लोगों में किस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध पाये जाते हैं?

(A) एकरूपता

(B) बहुलता

(C) विविधता

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

विविधता।

प्रश्न 24.

जजमानी व्यवस्था में जो सेवा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?

(A) राजा

(B) जजमान

(C) प्रजा

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

जजमान।

प्रश्न 25.

1991 में भारत की जनसंख्या कितनी थी?

(A) 80 करोड़

(B) 70 करोड़

(C) 83.39 करोड।

उत्तर:

83.39 करोड़।

प्रश्न 26.

विश्व में भारत का जनसंख्या के आधार पर कौन-सा स्थान है?

(A) दूसरा

(B) पहला

(C) तीसरा।

उत्तर:

दूसरा।

प्रश्न 27.

निम्न में से किससे जनांकिकी का संबंध नहीं है?

(A) जनसंख्या का आकार

(B) जनसंख्या का स्थानीय वितरण

(C) देश के क्षेत्रफल में परिवर्तन।

उत्तर:

देश के क्षेत्रफल में परिवर्तन।

![]()

प्रश्न 28.

हरियाणा में पुरुष-स्त्री अनुपात क्या है?

(A) 600

(B) 815

(C) 861

उत्तर:

861

प्रश्न 29.

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है?

(A) 60%

(B) 65.38%

(C) 50%.

उत्तर:

65.38%.

प्रश्न 30.

भारत में अति जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएँ बढ़ रही हैं?

(A) निर्धनता

(B) अच्छा स्वास्थ्य

(C) अच्छे मकान।

उत्तर:

निर्धनता।

प्रश्न 31.

भारत के किसी एक नगर का नाम बताइये जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है?

(A) रोहतक

(B) जयपुर

(C) मुंबई।

उत्तर:

मुंबई।

प्रश्न 32.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है?

(A) 300

(B) 315

(C) 324

उत्तर:

324

प्रश्न 33.

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ हैं?

(A) 111

(B) 121

(C) 131

(D) 141

उत्तर:

121

प्रश्न 34.

2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?

(A) 2

(B) 12

(C) 22

(D) 32

उत्तर:

2

प्रश्न 35.

2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) दिल्ली

(C) हरियाणा

(D) केरल।

उत्तर:

हरियाणा।

प्रश्न 36.

भारत की दो तिहाई जनसंख्या निम्नोक्त में से किन क्षेत्रों में निवास करती है?

(A) जनजातीय

(B) नगरीय

(C) पर्वतीय

(D) ग्रामीण।

उत्तर:

ग्रामीण।

प्रश्न 37.

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से आय का मुख्य स्रोत क्या है?

(A) कृषि

(B) उद्योग

(C) व्यापार

(D) दूध।

उत्तर:

कृषि।

प्रश्न 38.

किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए वहाँ की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए?

(A) 500

(B) 5,000

(C) 50,000

(D) 5,00,000

उत्तर:

5,000

प्रश्न 39.

पिछले 10 वर्षों (2001 से 2011) के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने करोड़ की वृद्धि हुई?

(A) 8

(B) 18

(C) 28

(D) 38

उत्तर:

18

![]()

प्रश्न 40.

जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

(A) हरियाणा

(B) हिमाचल प्रदेश

(C) पंजाब

(D) उत्तर प्रदेश।

उत्तर:

उत्तर प्रदेश।

प्रश्न 41.

जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ।

उत्तर:

द्वितीय।

प्रश्न 42.

भारत के नगरीय क्षेत्रों में लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है?

(A) उद्योग एवं व्यापार

(B) कृषि

(C) सब्जियाँ

(D) दूध।

उत्तर:

उदयोग एवं व्यापार।

प्रश्न 43.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ थी?

(A) 84

(B) 103

(C) 121

(D) 139

उत्तर:

103

प्रश्न 44.

भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है?

(A) हरियाणा

(B) केरल

(C) हिमाचल प्रदेश

(D) उत्तराखंड।

उत्तर:

हरियाणा।

प्रश्न 45.

निम्नलिखित में से किन दो देशों की जनसंख्या विश्व के अन्य किन्हीं भी दो देशों से अधिक है?

(A) भारत एवं चीन

(B) पाकिस्तान एवं श्रीलंका

(C) रूस एवं अमेरिका

(D) इंग्लैंड एवं कनाडा।

उत्तर:

भारत एवं चीन।

प्रश्न 46.

भारत के निम्नोक्त में से किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है?

(A) नगरीय

(B) जनजातीय

(C) ग्रामीण

(D) पर्वतीय।

उत्तर:

ग्रामीण।

प्रश्न 47.

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?

(A) 7%

(B) 17%

(C) 27%

(D) 37%

उत्तर:

17%.

प्रश्न 48.

भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है?

(A) उत्तर प्रदेश

(B) हिमाचल प्रदेश

(C) हरियाणा

(D) पंजाब।

उत्तर:

उत्तर प्रदेश।

प्रश्न 49.

साक्षरता दर के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है?

(A) बिहार

(B) झारखंड

(C) केरल

(D) उत्तराखंड।

उत्तर:

केरल।

प्रश्न 50.

जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है?

(A) जम्मू

(B) श्रीनगर

(C) शिमला

(D) मुंबई।

उत्तर:

मुंबई।

प्रश्न 51.

जाति के आधार पर भारत में जनगणना कब हुई थी?

(A) 1981 में

(B) 1991 में

(C) 2001 में

(D) 2011 में।

उत्तर:

2011 में।

![]()

प्रश्न 52.

निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है?

(A) दिल्ली

(B) चंडीगढ़

(C) कोलकत्ता

(D) मुंबई।

उत्तर:

चंडीगढ़।

प्रश्न 53.

निम्नोक्त में से कौन-सा शहर महानगर नहीं है?

(A) चंडीगढ़

(B) दिल्ली

(C) चेन्नई

(D) कोलकाता।

उत्तर:

चंडीगढ़।

प्रश्न 54.

भारत में जाति के आधार पर नवीनतम जनगणना किस वर्ष हई?

(A) 1901

(B) 1951

(C) 2001

(D) 2011.

उत्तर:

2011

प्रश्न 55.

जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा है?

(A) सिक्किम

(B) बिहार

(C) महाराष्ट्र

(D) मध्य प्रदेश।

उत्तर:

सिक्किम।

प्रश्न 56.

भारत में लिंग अनुपात (1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या) क्या है?

(A) 940

(B) 1240

(C) 1540

(D) 1840

उत्तर:

940.

प्रश्न 57.

जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?

(A) पहला

(B) दूसरा

(C) छठा

(D) चौथा।

उत्तर:

दूसरा।

प्रश्न 58.

निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की नहीं है?

(A) प्राथमिक सम्बन्ध

(B) सामुदायिक भावना

(C) व्यक्तिवादिता

(D) कृषि मुख्य व्यवसाय।

उत्तर:

व्यक्तिवादिता।

प्रश्न 59.

भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब शुरू हुई?

(A) सन् 1976

(B) सन् 2000

(C) सन् 1952

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

सन् 1976

प्रश्न 60.

इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है?

(A) व्यक्तिवादिता

(B) प्राथमिक सम्बन्ध

(C) प्रतिस्पर्धा

(D) अधिक जनसंख्या।

उत्तर:

प्राथमिक संबंध।

प्रश्न 61.

जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देन है :

(A) डी० एन० मजूमदार का

(B) पी० एन० प्रभु का

(C) थामस रॉबर्ट माल्थस का

(D) दूबे का।

उत्तर:

थामस रॉबर्ट माल्थस का।

प्रश्न 62.

इनमें से भारत में नियमित जनगणना का वर्ष है :

(A) 1871

(B) 1881

(C) 1981

(D) 1991

उत्तर:

1871

प्रश्न 63.

इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है :

(A) उत्तर प्रदेश

(B) हरियाणा

(C) केरल

(D) बिहार।

उत्तर:

केरल।

प्रश्न 64.

राबर्ट माल्थस का जन्म किस वर्ष में हुआ?

(A) 1765 में

(B) 1833 में

(C) 1766 में

(D) 1834 में।

उत्तर:

1766 में।

प्रश्न 65.

2026 में कितने प्रतिशत 0-14 वय वर्ग में होंगे?

(A) 08%

(B) 38%

(C) 29%

(D) 63%.

उत्तर:

29%.

प्रश्न 66.

इनमें से कौन-सा देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है?

(A) चीन

(B) भारत

(C) बांग्लादेश

(D) अमेरिका।

उत्तर:

भारत।

![]()

प्रश्न 67.

इनमें से किस देश ने 1790 की आधुनिक जनगणना सबसे पहले करवाई?

(A) भारत

(B) चीन

(C) अमेरिका

(D) ब्रिटेन।

उत्तर:

अमेरिका।

प्रश्न 68.

जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर कहलाता है :

(A) प्राकृतिक वृद्धि दर

(B) जनसंख्या संवृद्धि दर

(C) (A) + (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

जनसंख्या संवृद्धि दर।

प्रश्न 69.

निम्न में से किस राजनीतिक अर्थशास्त्री का नाम “जनसांख्यिकीय के जनसंख्या वृद्धि” के सिद्धांत से जुड़ा है?

(A) थॉमस रॉबर्ट माल्थस

(B) मार्क्स

(C) वेबर

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

थॉमस रॉबर्ट माल्थस।

प्रश्न 70.

जनगणना के माध्यम से सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रयास किस विषय पर सूचना एकत्रित करता था?

(A) जनजाति

(B) अन्य पिछड़े वर्ग

(C) जाति

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

इनमें से कोई नहीं।

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

जनांकिकी में कौन महत्त्वपूर्ण होता है?

उत्तर:

जनसंख्या।

प्रश्न 2.

जनांकिकी का क्या अर्थ है?

अथवा

जनांकिकी का अर्थ बताएं।

अथवा

जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं?

अथवा

जनांकिकी क्या है?

उत्तर:

मनुष्यों की जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं।

प्रश्न 3.

जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के आपसी अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।

प्रश्न 4.

जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं?

उत्तर:

जनसंख्या के तेजी से बढ़ने को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।

प्रश्न 5.

कार्यशील जनसंख्या का क्या अर्थ है?

उत्तर:

वह जनसंख्या जो उत्पादन कार्यों में लगी हुई है उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं।

प्रश्न 6.

माल्थस के अनुसार अधिक जनसंख्या किससे संबंधित है?

उत्तर:

माल्थस के अनुसार अधिक जनसंख्या आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से संबंधित है।

प्रश्न 7.

जनसंख्या नीति का क्या अर्थ है?

उत्तर:

सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाई गई नीति को जनसंख्या नीति कहते हैं।

प्रश्न 8.

जनसंख्या नीति ……………… में लागू हुई थी।

उत्तर:

जनसंख्या नीति 1976 में लागू हुई थी।

प्रश्न 9.

कुल प्रजनन दर क्या है?

उत्तर:

स्त्रियों की कुल संख्या में प्रजनन क्षमता रखने वाली स्त्रियों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं।

प्रश्न 10.

प्रसूति मृत्यु दर का क्या अर्थ है?

अथवा

मातृ मृत्यु दर क्या है?

उत्तर:

प्रति हज़ार पर प्रसूति में मरने वाली स्त्रियों की संख्या को प्रसूति मृत्यु दर कहते हैं।

प्रश्न 11.

अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब किसी देश की जनसंख्या दवारा उस देश के आर्थिक संसाधनों का अधिक प्रयोग हो तो उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं।

प्रश्न 12.

बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है।

![]()

प्रश्न 13.

जन्म दर किसे कहते हैं?

उत्तर:

एक वर्ष में 1000 स्त्री पुरुषों द्वारा उत्पन्न की गई संतानों की संख्या को जन्म दर कहते हैं।

प्रश्न 14.

भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर कितनी है?

उत्तर:

जन्म दर 19.8% तथा मृत्यु दर 7.9% है।

प्रश्न 15.

………………… को जनांकिकी का पिता कहा जाता है।

उत्तर:

गुलियार्ड को जनांकिकी का पिता कहा जाता है।

प्रश्न 16.

भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है?

उत्तर:

भारत के मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है।

प्रश्न 17.

हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है?

उत्तर:

477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।

प्रश्न 18.

भारत में कौन-सा व्यक्ति साक्षर होता है?

उत्तर:

भारत में जो व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं।

प्रश्न 19.

स्त्री-पुरुष अनुपात क्या है?

अथवा

लिंग अनुपात क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को स्त्री-पुरुष अनुपात कहते हैं।

प्रश्न 20.

आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार गांवों का विकास कितने भागों में हुआ है?

उत्तर:

आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार गांवों का विकास तीन चरणों में हुआ है।

प्रश्न 21.

आधुनिक गाँव का क्या अर्थ है?

उत्तर:

जिस गाँव में लोगों की विचारधारा विज्ञान से प्रभावित हो गई हो, उसे आधुनिक गाँव कहते हैं।

प्रश्न 22.

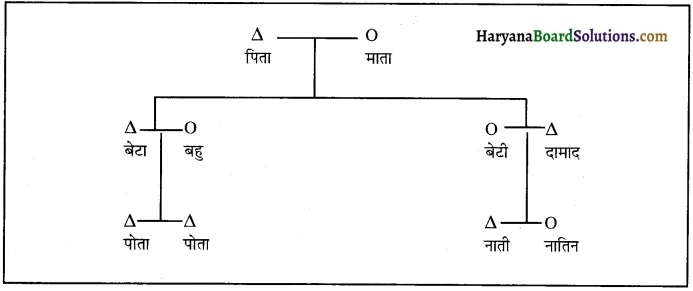

संयुक्त परिवार का अर्थ बताएं।

उत्तर:

वह परिवार जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियां रहती हों तथा खाना इकट्ठे खाती हों, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं।

प्रश्न 23.

वस्तु विनिमय विधि का क्या अर्थ है?

उत्तर:

वस्तु से वस्तु के लेन-देन को वस्तु विनिमय विधि कहते हैं।

प्रश्न 24.

ज़मींदारी प्रथा कब शुरू हुई थी?

उत्तर:

ज़मींदारी प्रथा ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी।

प्रश्न 25.

केंद्रीय परिवार का अर्थ बताएं।

उत्तर:

वह परिवार जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हों उसे केंद्रीय परिवार कहते हैं।

प्रश्न 26.

सामुदायिक विकास योजना (C.D.P.) ……………….. में शुरू हुई थी।

उत्तर:

सामुदायिक विकास योजना 1952 में शुरू हुई थी।

प्रश्न 27.

हरित क्रांति का अर्थ बताएं।

उत्तर:

नए बीजों, उर्वरकों तथा तकनीक की सहायता से कृषि क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों को हरित क्रांति कहते हैं।

प्रश्न 28.

ग्रामीण जीवन में एकरूपता का क्या अर्थ है?

उत्तर:

जब किसी गाँव में एक ही संस्कृति वाले लोग रहते हों उसे ग्रामीण जीवन में एकरूपता कहते हैं।

प्रश्न 29.

चौखला का अर्थ बताएं।

उत्तर:

एक जाति का जाल जो कई गाँवों तक फैला हुआ होता है उसे चौखला कहते हैं।

प्रश्न 30.

औद्योगिक नगर की क्या विशेषता होती है?

उत्तर:

औद्योगिक नगर में फैक्टरी में उत्पादन, अधिक श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण होता है।

प्रश्न 31.

नगरीकरण का अर्थ बताएं।

उत्तर:

जब गांव के लोग शहरों के आदर्श, मूल्य, आदतें इत्यादि अपना लें तो इसे नगरीकरण कहते हैं।

प्रश्न 32.

गाँव तथा नगर में कोई दो मुख्य अंतर बताएं।

उत्तर:

- गाँवों की जनसंख्या कम तथा नगरों की जनसंख्या अधिक होती है।

- गांवों में सुविधाएं कम तथा नगरों में अधिक होती हैं।

प्रश्न 33.

गांवों में परिवर्तन क्यों आ रहे हैं?

उत्तर:

शिक्षा के बढ़ने से, कृषि के आधुनिक साधनों के प्रयोग से तथा औपचारिक संबंधों के बढ़ने से गांवों में परिवर्तन आ रहे हैं।

प्रश्न 34.

ग्रामीण समुदाय की कौन-सी विशेषता होती है?

उत्तर:

ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंध होते हैं, सरल जीवन होता है तथा कृषि वहां का मुख्य व्यवसाय होता है।

प्रश्न 35.

गाँवों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं?

उत्तर:

गाँवों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं।

प्रश्न 36.

नगरीय समुदाय की कौन-सी विशेषता होती है?

उत्तर:

नगरीय समुदाय में अधिक जनसंख्या होती है, द्वितीयक संबंध होते हैं तथा वहां पर विभिन्न व्यवसायों की भरमार होती है।

प्रश्न 37.

जनसंख्या संरचना क्या होती है?

उत्तर:

जनसंख्या संरचना का अर्थ किसी देश की जनसंख्या का अलग-अलग क्षेत्रों में वितरण, जनसंख्या की घनता, जन्म तथा मृत्यु दर, आवास, प्रवास, शिक्षा, लिंग अनुपात इत्यादि से है। जनसंख्या संरचना में जनसंख्या से संबंधित अलग-अलग पहलुओं या जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 38.

जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यह कितने प्रकार का होता है?

अथवा

जनसंख्या घनत्व क्या है?

अथवा

जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं?

अथवा

जन घनत्व क्या है?

उत्तर:

किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उस देश या प्रदेश के क्षेत्र के क्षेत्रफल के आपसी अनपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह प्रति वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या से पता चलती है। यह का होता है-आर्थिक घनत्व, अंक गणितीय घनत्व, पोषण घनत्व, कायिक घनत्व तथा कृषि घनत्व।

प्रश्न 39.

आर्थिक घनत्व क्या होता है?

उत्तर:

आर्थिक घनत्व से भाव उस देश या क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों से है। इनमें संसाधनों की उत्पादन क्षमता तथा वहां रहने वाले मनुष्यों की संख्या का अनुपात होता है।

प्रश्न 40.

अत्यधिक जनसंख्या से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब किसी देश की जनसंख्या उस देश की अधिकतम उत्पादन सीमा से ज्यादा हो जाती है तो उस देश की जनसंख्या को अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं।

प्रश्न 41.

जीवन प्रत्याशा क्या होती है?

उत्तर:

जीवन प्रत्याशा का दूसरा नाम औसत आयु भी है। ज्यादातर लोगों के जीवित रहने की आयु की प्रत्याशा (expentancy) को औसत आयु कहते हैं। यह औसत के आधार पर पता चलती है।

प्रश्न 42.

जनसंख्या वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जनसंख्या वृद्धि दर से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र की बढ़ी हुई जनसंख्या की दर से है। इसमें जन्म दर में से मृत्यु दर निकाल कर बचे हुए अंतर तथा बाहर से आने वाली जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है।

प्रश्न 43.

जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय जनसंख्या के अप्रत्याशित रूप में ज़रूरत से ज्यादा बढ़ जाने से है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या का इतना बढ़ जाना है कि उसके परिणाम विनाशकारी हों। भारत में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है।

प्रश्न 44.

अल्प जनसंख्या क्या होती है?

उत्तर:

जब किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के लिए जनसंख्या काफ़ी कम हो तो उसे अल्प जनसंख्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसकी उदाहरण है।

प्रश्न 45.

परिवार नियोजन क्या होता है?

अथवा

परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है?

उत्तर:

परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार के आकार को छोटा रखना। परिवार को इस हद तक बढ़ाया जाए कि परिवार की आय व्यय से ज्यादा ही रहे। परिवार का खर्च आय से ज्यादा न हो जाए तथा जीवन स्तर ऊँचा बना रहे। बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार पैदा करना ही परिवार नियोजन है। परिवार में संतान अपनी इच्छा के अनसार तथा सीमित संख्या में पैदा की जाती है। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं।

![]()

प्रश्न 46.

देश की इष्टतम संख्या क्या होती है?

उत्तर:

किसी देश की ऐसी संख्या जो उसके हाथ में उपलब्ध साधनों के अनुसार होती है, इष्टतम संख्या कहलाती है। अधिक जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रयोग में किए जाने वाले तरीकों का उद्देश्य उस देश में इष्टतम संख्या को प्राप्त करना होता है।

प्रश्न 47.

जनसंख्या के घटने-बढ़ने का जैवकीय सिद्धांत क्या है?

उत्तर:

जनंसख्या के घटने-बढ़ने के जैवकीय सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार जनसंख्या के घनत्व के बढ़ने से प्रजनन दर कम हो जाती है क्योंकि गर्भ धारण करके बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है जिससे जन्म दर कम हो जाती है।

प्रश्न 48.

जनसंख्या पर नियंत्रण के माल्थस के दो तरीके बताओ।

उत्तर:

- पहले तरीके को माल्थस ने निरोधात्मक कहा है। इसमें खुद पर संयम रख कर, सही उम्र में विवाह करके इस जनसंख्या बढ़ाने की बुराई से दूर रहने को कहा गया है।

- दूसरे तरीके को उन्होंने निश्चयात्मक नियंत्रण कहा है। इसके अनुसार भयंकर बीमारियों, जैसे महामारी, प्लेग, अकाल या युद्ध की वजह से लोग काफ़ी संख्या में मर जाते हैं जिससे जनसंख्या अपने आप नियंत्रण में आ जाती है।

प्रश्न 49.

माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

माल्थस के अनुसार आय की प्रगति का स्तर अंक गणितीय तरीके से तथा जनसंख्या की वृद्धि रेखागणितीय तरीके से होती है अर्थात् जनसंख्या की वृद्धि आय या जीविका के स्तर में होने वाली वृद्धि के अनुसार चलती है।

प्रश्न 50.

जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

यह सिद्धांत सभी समाजों के अनुभवों पर आधारित है। इसके अनुसार जन्म दर बढ़ती है तथा मृत्यु दर घटती है जिस कारण से जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। आधुनिक समाजों में भी यही सिद्धांत चल रहा है जहां मृत्यु दर पर तो काबू कर लिया गया है पर जन्म दर पर मृत्यु दर की तरह काबू नहीं पाया गया है जिससे जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी को जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं।

प्रश्न 51.

जन्म दर कम करने वाले कोई दो कारण बताओ।

उत्तर:

- शिक्षा-जब सभी को शिक्षा मिलने लग जाएगी तो सभी को ज्यादा जनसंख्या के नुकसान तथा कम जनसंख्या के फायदे पता चल जाएंगे तो वह जन्म दर कम रखने की कोशिश करेंगे।

- यदि लड़का-लड़की की विवाह करने की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी जाए तो वह दिमागी तौर पर समझदार हो जाएंगे तथा कम बच्चे पैदा करेंगे जिससे जन्म दर नियंत्रण में रहेगी।

प्रश्न 52.

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएं बताओ।

उत्तर:

- मृत्यु दर 9 प्रति हज़ार तक लाना।

- जन्म दर 21 प्रति हज़ार तक लाना।

- बाल मृत्यु दर 60 प्रति हजार से कम करना।

- जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% प्रतिवर्ष तक लाना।

प्रश्न 53.

जनसांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ बताएं।

उत्तर:

जनसांख्यिकी (Demography) जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन है। यह अंग्रेजी शब्द:Demography का हिंदी रूपांतर है जो यूनानी भाषा के दो शब्दों demos तथा Graphin से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोगों का वर्णन।

प्रश्न 54.

भारत में सबसे पहले तथा अंतिम बार जनगणना कब हुई थी?

अथवा

भारत में जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम किस दशक में प्रारंभ किया गया?

उत्तर:

भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी तथा उसके बाद 1881 में हुई थी। उसके बाद हरेक 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। अंतिम बार भारत में जनगणना सन् 2011 में हुई थी।

प्रश्न 55.

पराश्रित जनसंख्या का अर्थ बताएं।

उत्तर:

जो जनसंख्या अपना जीवन जीने, खाने पीने, रहने इत्यादि के लिए और लोगों पर निर्भर होती है उसे पराश्रित जनसंख्या कहते हैं। भारत में 0-14 वर्ष की आयु के लोग तथा 60 वर्ष के ऊपर के लोग पराश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं।

प्रश्न 56.

नगरीकरण तथा नगरीयवाद क्या होता है?

अथवा

नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर:

नगरीकरण का अर्थ है जब गाँव से जाकर लोग शहरों के आदर्श, मूल्य, आदतें इत्यादि अपना लें। इस गांव से नगरों में आने वाले परिवर्तन को नगरीकरण कहते हैं। नगरीयवाद मूल्यों की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के बीच का संबंध व्यक्तिवादी, स्वार्थपूर्ण तथा औपचारिक होता है।

प्रश्न 57.

नगरों की कोई दो विशेषताएं बताओ।

अथवा

नगरीय समुदाय की दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- नगरों में श्रम विभाजन का पाया जाना।

- औपचारिक तथा स्वार्थपूर्ण संबंधों का पाया जाना।

- अधिक उद्योगों का पाया जाना।

- कृषि पर कम निर्भरता।

प्रश्न 58.

गाँव के लिए ग्राम पंचायत क्यों ज़रूरी है?

उत्तर:

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70% से अधिक आबादी कृषि के कार्यों में लगी हुई है। भारत सरकार ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है ताकि हर ग्राम का विकास हो सके तथा गांव की शांति, सुरक्षा तथा शासन प्रबंध अच्छी तरह चल सके। गांव में पंचों की बात सभी द्वारा मानी जाती है तथा उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। आजकल तो पंचायत के पास कर वसूलने तथा शांति बनाए रखने के भी अधिकार हैं। इसलिए ग्राम पंचायत बहुत ज़रूरी है।

प्रश्न 59.

कस्बा क्या होता है?

उत्तर:

जो क्षेत्र ग्राम से बड़ा हो पर नगर से छोटा हो उसे कस्बा कहते हैं। आमतौर पर 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० से ज्यादा घनत्व तथा 75% से ज्यादा लोग गैर-कृषि व्यवसाय में लगे हों वह क्षेत्र कस्बा होता है।

प्रश्न 60.

ग्राम तथा कस्बे में कोई तीन अंतर बताओ।

उत्तर:

- ग्राम की जनसंख्या कम तथा कस्बे की अधिक होती है।

- ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कम होती हैं पर कस्बे में अधिक होती हैं।

- ग्राम में ज़्यादातर लोग कृषि संबंधी कार्य करते हैं पर कस्बे में ज्यादातर लोग गैर-कृषि संबंधी कार्य करते हैं।

प्रश्न 61.

गाँव के लोग शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं?

उत्तर:

- गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं होती।

- नगरों की चमक-दमक लोगों को आकर्षित करती है।

- नगरों में ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

प्रश्न 62.

भारत में साक्षरता दर के बारे में बताएं।

उत्तर:

सन 2011 में भारत की साक्षरता दर 74% थी जिनमें से 82.1 साक्षरता दर 14% था जिनम स 82.1% पुरुष तथा 65.5 स्त्रिया साक्षर थीं। इस सारणी को देखकर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा!

| वर्ष | व्यक्ति | पुरुष | स्त्रियां |

| 1951 | 18.3 | 27.2 | 8.9 |

| 1961 | 28.3 | 40.4 | 15.4 |

| 1971 | 34.5 | 46.0 | 22.0 |

| 1981 | 43.6 | 56.4 | 29.8 |

| 1991 | 52.2 | 64.1 | 39.3 |

| 2001 | 65.4 | 75.9 | 54.2 |

| 2011 | 74 | 82.1 | 65.5 |

प्रश्न 63.

भारत में मिलने वाले मुख्य धर्म कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

भारत में इस समय सात प्रकार के मुख्य धर्म पाए जाते हैं तथा वे हैं-

- हिंदू – 79.5%

- मुसलमान – 13.4%

- ईसाई – 2.4%

- सिक्ख – 2.1%

- बौद्ध – 0.8%

- जैन – 0.8%

- पारसी तथा अन्य जनजातीय धर्म – 0.4%

प्रश्न 64.

आदिम गाँव किस प्रकार के होते थे?

उत्तर:

पुराने समय में क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे इसलिए एक गांव में रक्त संबंधी रहा करते थे। ऊंच-नीच की भावना नहीं होती थी। चीज़ों का लेन-देनं होता था जिसको हम ‘Barter System’ कहते थे-मतलब एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ प्राप्त की जा सकती थी। संबंध बहुत सीधे-सादें हुआ करते थे।

प्रश्न 65.

आधुनिक गाँव किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

वह गाँव जहां लोगों की विचारधारा विज्ञान से प्रभावित हो गई हो, जहां पर वैज्ञानिक पद्धति का खूब प्रयोग होता हो, भाईचारे की भावना खत्म हो गई हो, त्याग, प्रेम, परोपकार इत्यादि देखने को न मिले तथा कृषि बाज़ार के लिए की जाती हो वह आधुनिक गाँव होता है।

प्रश्न 66.

संयुक्त परिवार क्या होता है?

उत्तर:

वह परिवार जहां दो या दो से ज्यादा पीढ़ियां एक साथ रहती हों, खाना-पीना एक साथ हो तथा आय-व्यय भी इकट्ठा हो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं।

प्रश्न 67.

ग्रामीण जीवन में एकरूपता से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब गाँवों में एक ही संस्कृति के लोग रहते हों, उनका खाना-पीना, रहन-सहन, पहरावा इत्यादि एक जैसा हो उसे ग्रामीण जीवन में एकरूपता कहते हैं। यहां पर शहरों की तरह अलग-अलग संस्कृतियों के लोग नहीं बसते।

प्रश्न 68.

ग्रामीण जीवन में परिवार का महत्त्व बताओ।

उत्तर:

- गाँव में परिवार में परिवार की प्रथाएं और परंपराएं बच जाती हैं।

- व्यक्ति अपने परिवार की स्थिति पर निर्भर होता है।

- गाँव में परिवार एक सामाजिक नियंत्रण का काम करता है।

- परिवार की वजह से काम-धंधे की कोई चिंता नहीं होती।

प्रश्न 69.

शहरी इलाकों में बेरोज़गारी का क्या कारण है?

उत्तर:

वैसे तो शहरी इलाकों में बेरोज़गारी के कई कारण होते हैं, परंतु इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण अधिक जनसंख्या है। नौकरियों की संख्या कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है जिस कारण कम ही लोगों को नौकरी मिल पाती है। इस कारण अधिक लोग बेरोज़गार होते हैं।

प्रश्न 70.

ग्राम्य अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है?

उत्तर:

ग्राम्य अर्थव्यवस्था साधारण होती है जिसमें चीज़ों के बदले चीजें अथवा चीज़ों के बदले पैसे दिए जाते हैं। कई बार तो सेवाओं का भी लेन-देन होता है।

प्रश्न 71.

शहरी समाजों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है?

उत्तर:

शहरी समाजों की अर्थव्यवस्था समझौते पर आधारित होती है जिसमें समझौते करके कार्य पूर्ण किए जाते हैं। सेवाओं के स्थान पर पैसे का अधिक बोलबाला होता है।

प्रश्न 72.

गाँवों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है?

उत्तर:

गाँवों में जनसंख्या कम होती है जिस कारण जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी कम होता है। इसका कारण है कि भूमि अधिक होती है तथा कम जनसंख्या होती है।

प्रश्न 73.

शहरी समाजों में किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं?

उत्तर:

शहरी समाजों में हजारों प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं जिनमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर, दुकानदार, नौकरी पेशा लोग इत्यादि प्रमुख होते हैं।

प्रश्न 74.

भारत में – – – वर्ष के पश्चात् जनगणना की जाती है?

उत्तर:

भारत में 10 वर्ष के पश्चात् जनगणना की जाती है।

प्रश्न 75.

इक्कीसवीं शताब्दी के दौरान भारत में कुल – – – बार जनगणना की गई।

उत्तर:

इक्कीसवीं शताब्दी के दौरान भारत में कुल 10 बार जनगणना की गई।

प्रश्न 76.

भारत के ……………. राज्य में लिंग अनुपात भारत के सभी राज्यों से कम है।

उत्तर:

भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लिंग अनुपात भारत के सभी राज्यों से कम है।

प्रश्न 77.

सरकारी तौर पर 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला ………………. विश्व का प्रथम देश है।

उत्तर:

सरकारी तौर पर 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है।

![]()

प्रश्न 78.

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कारण शिशु लिंग अनुपात घट रहा है या बढ़ रहा है।

उत्तर:

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कारण शिशु लिंग अनुपात घट रहा है।

प्रश्न 79.

पंचायती राज संस्थाओं का गठन ग्रामीण तथा शहरी में से किन क्षेत्रों में किया जाता है?

उत्तर:

ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है।

प्रश्न 80.

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय/जनजातीय समुदाय में से किसमें रहती है?

उत्तर:

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण समदाय में रहती है।

प्रश्न 81.

ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में से सामान्यतः किसकी जनसंख्या अधिक है?

उत्तर:

ग्रामीण समुदाय में सामान्यतः जनसंख्या अधिक होती है।

प्रश्न 82.

भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है?

उत्तर:

भारत में सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है।

प्रश्न 83.

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया?

उत्तर:

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1965 में शुरू किया गया।

प्रश्न 84.

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय ………… होता है।

उत्तर:

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है।

प्रश्न 85.

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?

उत्तर:

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है।

प्रश्न 86.

भारत में जाति के आधार पर नवीनतम जनगणना किस वर्ष हुई?

उत्तर:

भारत में जाति के आधार पर नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी।

प्रश्न 87.

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस समुदाय (ग्रामीण/शहरी/जनजातीय) में निवास करती है?

उत्तर:

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण समुदाय में निवास करती है।

प्रश्न 88.

जजमान किस व्यवस्था से संबंधित है?

उत्तर:

जजमान जजमानी व्यवस्था से संबंधित है।

प्रश्न 89.

2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 32% था।

प्रश्न 90.

प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है?

उत्तर:

प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या संवृद्धि दर का अर्थ है जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच का अंतर।

प्रश्न 91.

जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जब जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो यह जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर होता है।

प्रश्न 92.

‘थॉमस राबर्ट माल्थस’ ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?

उत्तर:

थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है।

प्रश्न 93.

सन् 2001 की जनगणनानुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताइए।

उत्तर:

सन् 2001 की जनगणनानुसार 72.2 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी।

प्रश्न 94.

सकल प्रजनन दर क्या है?

उत्तर:

सकल प्रजनन दर का अर्थ है ऐसे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या जिन्हें कोई एक स्त्री जन्म देती यदि वह बच्चे पैदा करने के संपूर्ण आयु वर्ग में जीवित रहती और इस आयु वर्ग के प्रत्येक हिस्से में औसत उतने ही बच्चे पैदा करती जितने कि उस क्षेत्र में आयु विशेष की प्रजनन के अनुसार होने चाहिए।

प्रश्न 95.

प्रभु जाति क्या है?

अथवा

प्रबल जाति से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी गाँव में जिस जाति का अधिपत्य हो तथा वह शक्तिशाली हो, जाति कहा जाता है।

प्रश्न 96.

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ………………… करोड़ है।

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ है।

प्रश्न 97.

2001 की जनगणना के अनुसार ………………. % आबादी हिंदुओं की है।

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार 80.5% आबादी हिंदुओं की है।

प्रश्न 98.

माल्थस ने अपनी किस पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत स्पष्ट किया है?

उत्तर:

An Essay on the Principles of Population.

प्रश्न 99.

1918-1919 में किस महामारी के कारण 125 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए?

उत्तर:

Influenza के कारण।

प्रश्न 100.

सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है?

उत्तर:

सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल राज्य का है।

प्रश्न 101.

2001 की जनगणना के अनुसार ……………… % ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है।

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार 37% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है।

प्रश्न 102.

माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत निराशावादी था। सत्य या असत्य।

उत्तर:

माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत निराशावादी था-असत्य।

प्रश्न 103.

मृत्यु दर क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 100 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।

प्रश्न 104.

सबसे नई जनगणना का वर्ष बताइए।

उत्तर:

सबसे नई जनगणना सन् 2011 में हुई थी।

प्रश्न 105.

शिशु मृत्यु-दर क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में एक वर्ष में नए जन्में 1000 बच्चों के पीछे एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।

प्रश्न 106.

भारत में जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम किस दशक में प्रारंभ किया गया?

उत्तर:

वैसे तो प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी परंतु उसके पश्चात् 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआता हुई।

प्रश्न 107.

मातृ मृत्यु-दर क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 स्त्रियों के पीछे बच्चे पैदा होते समय मरने वाली माताओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहते हैं।

प्रश्न 108.

विश्वभर में जनगणना के लिये किए जाने का सबसे बड़ा कार्य किस देश का है?

उत्तर:

विश्व भर में जनगणना के लिये किये जाने का सबसे बड़ा कार्य भारत में होता है।

प्रश्न 109.

स्त्री-पुरुष अनुपात क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के पीछे मिलने वाली स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं।

प्रश्न 110.

आप कार्यशील आयु वर्ग किसे मानते हैं?

उत्तर:

14-60 वर्ष के आयु वर्ग को ही कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है क्योंकि इस आयु के लोग ही अधिक कार्य करते हैं।

प्रश्न 111.

पराश्रित वर्ग क्या है?

उत्तर:

0-14 वर्ष तथा 60 वर्ष से ऊपर वाले दोनों वर्गों को पराश्रित वर्ग माना जाता है क्योंकि यह कार्यशील वर्ग के ऊपर निर्भर होता है।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं बताओ।

अथवा

भारत की जनसंख्या की नीति का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

- 1951 में भारत में औसत जीवन अवधि 33 वर्ष के करीब थी पर 2001 में यह बढ़कर 63 वर्ष के करीब हो गई है।

- 1991 में भारत की साक्षरता दर 52-53% थी पर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65% तक हुँच गई जिसमें 75% पुरुष तथा 54% महिलाएं शामिल हैं।

- 1951 में पुरुष-स्त्री का अनुपात 1000 : 946 था पर 2001 में यह 1000 : 933 था।

- 1951 में भारत में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी जो बढ़कर 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया। पंजाब में यह 482 तथा हरियाणा में 477 व्यक्ति थी।

- शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 1951 में 83% लोग गाँव में तथा 17% लोग शहरों में रहते थे। 1991 में यह 74% तथा 26% हो गए। 2001 में यह 72% तथा 28% हो गए हैं।

प्रश्न 2.

भारत में जन्म दर में कमी करना क्यों ज़रूरी है?

उत्तर:

- जन्म दर के बढ़ने से जनसंख्या विस्फोट का खतरा पैदा हो जाता है।

- जन्म दर के ज्यादा होने से प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी।

- जन्म दर के ज्यादा होने से खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

- जन्म दर के बढ़ने से बेरोज़गारी तथा निर्धनता में बढ़ोत्तरी होगी।

- ज्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी।

- पूंजी निर्माण की दर में कमी आएगी।

प्रश्न 3.

भारत में जन्म दर ऊँची होने के क्या कारण हैं?

अथवा

जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए।

अथवा

जनसंख्या वृद्धि के मूलभूत चरण कौन-से हैं?

अथवा

वर्तमान में जनसंख्या संवृद्धि के दो प्रमुख कारक बताइए।

उत्तर:

- लोगों का निर्धन होना।

- लोगों का अशिक्षित होना।

- मनोरंजन के साधनों का कम होना।

- स्त्रियों की निम्न स्थिति का होना।

- परिवार नियोजन तथा संतान निरोधक साधनों की कमी।

- बाल विवाह प्रथा का होना या छोटी उम्र में ही विवाह हो जाना।

प्रश्न 4.

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कौन-से निर्णय लिए गए थे?

उत्तर:

- प्रधानमंत्री के अधीन एक नया जनसंख्या तथा सामाजिक विकास आयोग बनाया गया। इसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

- सन् 2010 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2% तक लाना है। इस दर से 2010 तक भारत की जनसंख्या 110 करोड़ हो जाएगी।

- जो राज्य जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे उनका 2026 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया जाएगा। वैसे संविधान में 2001 में इस पर विचार करने का प्रावधान था।

![]()

प्रश्न 5.

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताओ।

उत्तर:

- शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार 30 से नीचे लाना।

- मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख पर 100 से कम करना।

- कन्या विवाह को देरी से करने को बढ़ावा देना।

- जन्म, मृत्यु, विवाह का पूरा पंजीकरण करना।

- 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कदम उठाना।

- एड्स प्रसार को रोकना। इसके लिए यौन संचार रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना।

- गर्भ निरोधक तरीकों के व्यापक तरीकों का पता लगाना तथा लोगों को इसकी जानकारी देना।

- बुनियादी प्रजनन तथा शिशु सेवाओं, आपूर्तियों तथा आधारभूत ढांचे से संबंधित ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना।

प्रश्न 6.

प्रवास क्या होता है? इसके कितने प्रकार हैं?

उत्तर:

प्रवास शब्द अंग्रेजी के Migration शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। इसका अर्थ है कि अपने जन्म के स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बस जाने को प्रवास कहते हैं, व्यक्ति कभी-कभी अपने मूल स्थान पर भी आ-जा सकता है। यह चार प्रकार का होता है। पहला है दैनिक प्रवास, जिसमें लोग काम, व्यवसाय या शिक्षा के लिए अपना गाँव या शहर छोड़ कर दूसरे बड़े शहर में जाते हैं तथा काम खत्म होने के बाद शाम को वापस आ जाते हैं।

दूसरा है मौसमी प्रवास जिसमें किसी खास मौसम में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फिर मौसम के खात्मे के बाद वापस आ जाते हैं; जैसे कि फसल की कटाई के समय पर। तीसरा है आकस्मिक प्रवास जिसमें कुछ विशेष हालात पैदा हो जाते हैं तो व्यक्ति को प्रवास करना पड़ जाता है; जैसे बीमारी या किसी और कारण से। चौथा और आखिरी प्रकारं है स्थायी प्रवास, जिसमें व्यक्ति अपना गांव, शहर या देश छोड़कर दूसरे गांव, शहर या देश में रहने चला जाता है।

प्रश्न 7.

भारत के संविधान में लिखित 22 भाषाएं कौन-सी हैं?

उत्तर:

- मणिपुरी

- नेपाली

- सिंधी

- संस्कृत

- बंगला

- तेलुगू

- गुजराती

- कन्नड़

- उड़िया

- असमी

- उर्दू

- कश्मीरी

- तमिल

- पंजाबी

- मराठी

- मलयालम

- हिंदी

- कोंकणी

- डोगरी

- संथाली

- मैथिली

- बोडो।

प्रश्न 8.

भारत में कितने-कितने लोग किस-किस धर्म को मानते हैं?

उत्तर:

भारत में 79.5% लोग हिंदू धर्म को, 13.4% लोग इस्लाम को, 2.4% लोग ईसाई धर्म को, 2.1% लोग सिक्ख धर्म को, 0.8% लोग बौद्ध धर्म को, 0.8% जैन धर्म को तथा 0.4% लोग पारसी तथा अन्य जनजातीय धर्मों को मानते हैं।

प्रश्न 9.

माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कौन-से दो अवरोध बताए हैं?

अथवा

कृत्रिम अवरोध क्या है?

अथवा

प्राकृतिक निरोध क्या है?

उत्तर:

माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण में दो प्रकार के अवरोध होते हैं-

(i) प्राकृतिक अवरोध-जो अवरोध प्रकृति की तरफ से लगाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अवरोध कहते हैं। इसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि। यह प्राकृतिक अवरोध बेहद कष्टदायी होते हैं पर इनसे जनसंख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। चाहे जनसंख्या के कम होने से जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों के बीच कुछ समय के लिए संतुलन आ जाता है पर यह स्थाई नहीं होता। जनसंख्या फिर बढ़ती है, फिर प्रकृति इसे कम कर देती है। यह चक्र चलता रहता है तथा इसे माल्थसियन चक्र कहते हैं।

(ii) प्रतिबंधक अवरोध-इस प्रकार के अवरोध को माल्थस ने मनुष्यों के द्वारा किया गया प्रयत्न कहा है। इसे दो भागों में बांटा है-नैतिकता तथा कृत्रिम साधनों द्वारा प्रतिबंध। नैतिक प्रतिबंध में माल्थस के अनुसार व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करके जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहता है। कृत्रिम साधनों में माल्थस उन साधनों के बारे में बताता है जो व्यक्ति ने जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए हैं। माल्थस नैतिक अवरोध को सही तथा कृत्रिम साधनों के प्रयोग को पाप तथा अधर्म मानता है।

प्रश्न 10.

भारत की सन् 1951 तथा 2001 में कुल जनसंख्या कितनी थी?

उत्तर:

भारत में 1951 में जनसंख्या 36.11 करोड़ थी जिसमें 29.9 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6.2 करोड़ लोग शहरों में रहते थे। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी जिसमें 74.2 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 28.5 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं।

प्रश्न 11.

हमारे रहन-सहन के निचले स्तर के लिए जनसंख्या विस्फोट कैसे ज़िम्मेदार है?

उत्तर:

यह ठीक है कि हमारे घटते रहन-सहन के लिए जनसंख्या विस्फोट ज़िम्मेदार है। जनसंख्या तो बढ़ गई है परंतु प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं बढ़ पाई है बल्कि कम हो गई है। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए तथा राष्ट्रीय आय उतनी न बढ़े तो विकास दर कम हो जाती है तथा देश ग़रीब हो जाता है। जनसंख्या तो बढ़ी है पर राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ पाई है। प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से व्यक्ति उपभोग कम कर पाता है जिस वजह से जीवन स्तर कम हो जाता है। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा कार्य क्षमता कम होती है।

प्रश्न 12.

बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों ज़रूरी है?

उत्तर:

बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि-

- इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है।

- इससे बचत की मात्रा बढ़ती है तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है।

- इससे जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

- इससे कई समस्याएं जैसे ग़रीबी, बेरोज़गारी इत्यादि हल हो जाती हैं।

- इससे कीमतों में कमी आती है तथा खाद्य समस्या हल हो जाती है।

- जनकल्याण पर ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है।

प्रश्न 13.

बढ़ती जनसंख्या को कैसे कम किया जा सकता है? दो उपाय बताओ।

अथवा

जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय बताएँ।

उत्तर:

- देश में कृषि उत्पादन बढ़ा कर तथा उद्योगों का जल्दी विकास करना चाहिए ताकि प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। इससे जीवन स्तर ऊँचा उठेगा तथा लोग बच्चे कम पैदा करेंगे।

- ऊँचे जीवन स्तर के लिए शिक्षा देने की ज़रूरत है ताकि लोग कम बच्चे पैदा करने प्रति जागरूक रहें। इसके लिए वह परिवार नियोजन का सहारा लेंगे तथा जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी।

प्रश्न 14.

जनसंख्या आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर:

अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उत्पादन से ज्यादा उपभोग करने वाले ज्यादा होंगे तो देश के संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे जिससे देश की राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी तथा देश ग़रीब हो जाएगा। अगर देश की जनसंख्या कम होगी तो उसका देश के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उपभोग करने वालों से ज्यादा उत्पादन करने वाले होंगे। देश के संसाधन ज्यादा समय तक चल सकेंगे। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी रहेगी तथा राष्ट्रीय आय भी ज्यादा होगी। जीवन स्तर ऊँचा रहेगा। इस तरह देश की कम या ज्यादा जनसंख्या आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है।

प्रश्न 15.

जनसंख्या बढ़ने से क्या हानियां होती हैं?

उत्तर:

- जनसंख्या बढ़ने से बेरोज़गारी, ग़रीबी इत्यादि बढ़ती है।

- जनसंख्या बढ़ने से जीवन स्तर निम्न हो जाता है।

- इससे स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है।

- देश में खाद्य समस्या पैदा हो जाती है।

- आर्थिक विकास, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है।

प्रश्न 16.

जनसंख्या घटने के क्या फायदे हैं?

उत्तर:

- इससे जीवन स्तर अच्छा होता है।

- इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

- सभी को रोजगार मिल जाता है।

- रोजगार मिलने से निर्धनता कम हो जाती है।

- सभी की ज़रूरतों की पूर्ति हो जाती है।

प्रश्न 17.

भारत में पुरुष-स्त्री अनुपात के बारे में बताएं।

उत्तर:

अगर हम भारत में पुरुष-स्त्री अनुपात को देखें तो सभी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है जो लगातार कम हो रहा है। लड़का प्राप्त करने की इच्छा में हम लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं जिस कारण स्त्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। हमारे देश में केरल जैसे केवल एक दो प्रदेश ही हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। निम्नलिखित तालिका से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

| वर्ष | स्त्री-पुरुष अनुपात (सभी आयु वर्गों में) |

| 1951 | 946 |

| 1961 | 941 |

| 1971 | 930 |

| 1981 | 934 |

| 1991 | 927 |

| 2001 | 933 |

| 2011 | 940 |

प्रश्न 18.

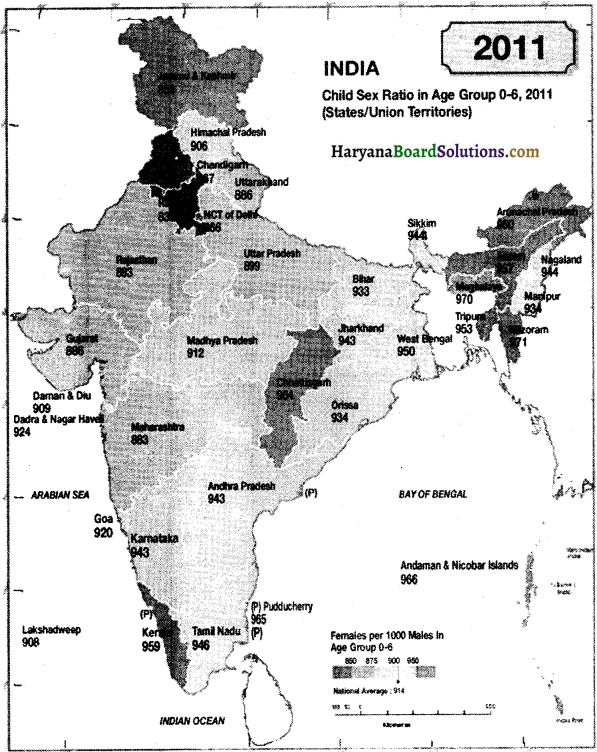

भारत के मानचित्र पर बाल स्त्री-पुरुष अनुपात को समझाएं।

उत्तर:

इस मानचित्र को देखकर पता चलता है कि कई राज्यों में जैसे कि केरल, आंध्र प्रदेश इत्यादि में यह 950 से अधिक है तथा कई राज्यों जैसे कि पंजाब में यह 800 से भी कम है। इस मानचित्र से हमें पता में बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में कितनी असमानता है।

प्रश्न 19.

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम इतना अधिक सफल क्यों नहीं हो पाया है?

उत्तर:

(i) भारत के लोग धार्मिक विश्वासों में बंधे हुए हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं कि भाग्य में जितने बच्चे हैं उतने तो होंगे ही। इसलिए वह परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

(ii) हमारे देश में लोगों के पास पर्याप्त संतान निरोधकों की कमी है। लोगों के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका भी वह ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण यह कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुआ है।

(iii) भारत में लोग अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं जिस वजह से यह छोटे परिवार के लाभों के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता है कि अधिक बच्चे होने से निर्धनता आती है तथा उनका भरण पोषण भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें हमेशा ही वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। जितना भी पैसा इस कार्यक्रम को दिया जाता है, वह संपूर्ण देश के लिए काफ़ी नहीं होता है।

प्रश्न 20.

परिवार नियोजन कार्यक्रम को कैसे सफल किया जा सकता है?

उत्तर:

(i) सबसे पहले तो विवाह की निम्नतम आयु को कठोरता से लागू करना चाहिए ताकि पढ़-लिखकर वह इस कार्यक्रम के लक्ष्य को समझ सकें।।

(ii) बच्चों को अधिक-से-अधिक पढ़ाना चाहिए तथा उन्हें सरकार द्वारा पढ़ने-लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें छोटे परिवार के लाभों तथा बड़े परिवार की हानियों का पता चल सके।

(iii) परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इसमें स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

(iv) जो परिवार इस प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाएं उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

प्रश्न 21.

आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार गाँवों का विकास कैसे हुआ?

उत्तर:

आगबर्न तथा निमकॉफ ने गाँवों के विकास को तीन भागों में बांटा है-

(i) उनके अनुसार पहले चरण में मानव जंगलों में रहा करता था। जानवरों का शिकार करता था या कंदमूल इकट्ठे करके अपना पेट भरता था। यह उसकी घुमंतू या खानाबदोश अवस्था थी। जहां उसे खाना मिलता था वह वहां चला जाता था। इस स्तर पर गाँव का विकास संभव नहीं था।

(ii) दूसरे चरण में व्यक्ति ने जानवरों का शिकार छोड़कर उन्हें पालना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्हें जानवरों के लिए चारा चाहिए होता था। इसलिए जहां उन्हें चारा मिलता वहीं बस जाते थे तथा जब खत्म हो जाता था वो वह जगह छोड़ देते थे। यह भी एक खानाबदोश जैसा ही स्तर था। इसलिए इस चरण में भी गाँव का विकास मुमकिन नहीं था।

(iii) तीसरे चरण में व्यक्ति को उगाने का पता चल गया था। जब उसे फसल या खाने की चीजें उगाने का पता चल गया तो उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया क्योंकि वह खाने के लिए ही घूमता था। जब उसे खाना एक ही जगह पर मिलना शुरू हो गया तो वह एक ही जगह पर रहने लग गया। इस तरह और लोग भी उसके साथ रहने लग गए। इस तरह गाँव हमारे सामने आया। इस तरह कृषि अवस्था के शुरू होने के बाद गांव सामने आए।

प्रश्न 22.

गाँव के विकास की कौन-सी तीन अवस्थाएं हैं?

उत्तर:

(i) आदिम गाँव-गाँव के विकास में सबसे पहले हमारे सामने आदिम गाँव आए। यह कृषि की प्रारंभिक अवस्था थी। गाँव में रहने वाले आम तौर पर रक्त संबंधी हुआ करते थे। परिवार का मुखिया ही गाँव का मुखिया हुआ करता था। बहुत सीधे-सादे संबंध हुआ करते थे। निजी संपत्ति की धारणा अभी शुरू नहीं हुई थी। वस्तुओं का लेन-देन हुआ करता था।

(ii) मध्यवर्ती गाँव-यह आदिम तथा आधुनिक के बीच की अवस्था थी। गाँव में रक्त संबंधियों के अलावा और लोग भी रहने लगे। सामुदायिक भावना टूटने लगी। स्वार्थ तथा जनसंख्या भी बढ़ने लगी। कृषि के तरीके पुराने हुआ करते थे।

(iii) आधुनिक गांव-इस अवस्था में आदिम तथा मध्यवर्ती गांव की विशेषताएं लुप्त हो चुकी हैं। कृषि व्यवसायीकरण हो चुका है। कृषि करने के आधुनिक तरीके मशीनों के साथ होते हैं। निजी संपत्ति तथा स्वार्थ की भावना का बोलबाला होता है। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हो चुका है तथा वह गांव तक पहुंच चुके हैं। जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है।

प्रश्न 23.

आप कैसे कह सकते हैं कि गाँव एक सामाजिक इकाई है?

उत्तर:

यह सच है कि गाँव एक सामाजिक इकाई है। अगर हम ध्यानपूर्वक भारतीय गाँवों का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि गाँव ही भारत की संस्कृति का मूल आधार है। भारत की 70% से ज्यादा जनसंख्या गाँवों में रहती है तथा इतनी ही जनसंख्या कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। चाहे गांवों में परिवर्तन आ रहे हैं पर फिर भी एक इकाई के रूप में यह क्रियाशील है। ग्रामीण समाज भारतीय समाज की संरचना का प्रमुख आधार रहा है। गाँव में लोग मिल-जुल कर रहते हैं। सभी त्योहार मिल-जुल कर मनाते हैं। दुःख-सुख बांटते हैं, उनके संबंध अत्यधिक तथा प्राथमिक होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गांव एक सामाजिक इकाई है।

![]()

प्रश्न 24.

जजमानी प्रथा क्या होती है?

उत्तर:

भारतीय समाज में बहुत पुराने समय से एक प्रथा चली आ रही है जिसको जजमानी प्रथा का नाम दिया गया है। यह आम तौर पर गांवों में पाई जाती थी। ऑस्कर लेविस (Oscar Lewis) के अनुसार, “इस प्रथा के अंतर्गत एक गाँव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह आशा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रामाणिक सेवाएं उपलब्ध करें।”

इससे यह स्पष्ट है कि गाँवों में कुछ जाति समूह होते हैं जो दूसरी जातियों को अपनी सेवाएं देते हैं। इनको कमीन कहा जाता है। इस सेवा की एवज में सेवा लेने वाली जाति, जो कि जजमान कहलाती है, उन्हें अनाज, चावल इत्यादि देती थी ताकि वह अपना गुजारा कर सके। बारबर, धोबी, चर्मकार इत्यादि अपनी सेवा दिया करते थे। इसका यह फायदा था कि ऊँची निम्न जातियों में सद्भावना तथा अच्छे संबंध बने रहते थे। यह आमतौर पर परंपरागत हुआ करते थे। पिता के बाद उसका पुत्र काम किया करता था। अगर पत्र ज्यादा होते थे तो उनमें जजमान बंट जाया करते थे। कमीन को अनाज के साथ-साथ कभी-कभी पैसा भी मिलता था।

प्रश्न 25.

नगरीकरण में बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है?

अथवा

गाँव से नगरों की ओर प्रवसन तेज़ी से हो रहा है। क्यों?

उत्तर:

- देश का औद्योगीकरण हो रहा है।

- नगरों में सुविधाएं ज्यादा हैं।

- नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सेवाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं।

- नगरों में रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाता है।

- नगरों में सुरक्षा ज्यादा होती है।

प्रश्न 26.

गाँवों तथा नगरों में कछ समानताएं बताओ।

उत्तर:

- गाँवों तथा नगरों में भारत में समान चुनाव प्रणाली है।

- दोनों में राजनीतिक संबंध समान होते हैं।

- दोनों में अर्थव्यवस्था समान होती है।

- कानून दोनों के लिए समान हैं।

- पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्न 27.

ग्रामीण समुदाय में कौन-कौन से परिवर्तन आ रहे हैं?

उत्तर:

- अब गाँव के लोग शहरों की तरफ अधिक भाग रहे हैं।

- अब गाँव में भी शिक्षा प्राप्त करने की तरफ ध्यान दिया जाता है।

- अब कृषि करने के आधुनिक साधन प्रयोग हो रहे हैं।

- जाति प्रथा काफ़ी कमजोर पड़ गई है। उसकी जगह धीरे-धीरे वर्ग व्यवस्था सामने आ रही है।

- अब सामाजिक स्थिति जाति या परिवार के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होती है।

- अब व्यक्तिवादिता का बोलबाला हो रहा है।

- अनौपचारिक संबंधों की जगह औपचारिक संबंध बढ़ रहे हैं।

- मशीनीकरण के बढ़ने की वजह से कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे हैं।

प्रश्न 28.

जनांकिकी का महत्त्व बताइए।

अथवा

जनांकिकी से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

जनांकिकी मानव विज्ञान से संबंधित है जो जनसंख्या के वितरण पर ध्यान देती है। जनांकिकी में बहुत से तत्व शामिल किए जाते हैं जैसे कि मानवीय जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, उसका स्थानीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह, आवास, प्रवास, बेरोज़गारी, गतिशीलता इत्यादि। यदि सरकार को इन सभी आंकड़ों का ज्ञान हो तो सरकार जनता के कल्याण के लिए ठीक ढंग से प्रयास कर सकती है। सरकार इन आंकड़ों की सहायता से कई प्रकार की योजनाएं बना सकती है जिससे देश प्रगति कर सकता है। इसकी सहायता से देश में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण को ठीक ढंग से संतुलित किया जा सकता है जिससे काफ़ी कुछ सामान खराब होने से बचाया जा सकता है।

प्रश्न 29.

जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है?

उत्तर:

जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है-जनसंख्या का अप्रत्याशित रूप से आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना अर्थात् जनसंख्या का इतना अधिक बढ़ जाना कि उसके परिणाम विनाशकारी हों। यह वास्तव में उस समय होता है जब जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी अधिक अंतर उत्पन्न हो जाए। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की सहायता से अलग अलग बिमारियों पर तो नियंत्रण कर लेती है तथा मृत्यु दर कम हो जाती है। परंतु इसके विपरीत जन्म दर में कमी नहीं आ पाती है जिस कारण जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनपढ़ लोगों को छोटा परिवार रखने के लाभ समझ में नहीं आते तथा वह बच्चे पैदा करते रहते हैं। इससे भी जनसंख्या विस्फोट हो जाता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

सामाजिक जनांकिकी क्या होती है? जनांकिकी के क्षेत्र तथा विषय सामग्री के बारे में बताएं।

अथवा

जनांकिकी का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

अथवा

जनांकिकी की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

Demography शब्द का हिंदी अर्थ जनांकिकी है। Demography शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है जनसंख्या के बारे में लिखना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गुलियार्ड (एक फ्रांसीसी विद्वान्) ने 1885 में किया था। जनांकिकी का अर्थ जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन तथा विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, मानव जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं।

अलग-अलग विद्वानों ने जनांकिकी की परिभाषाएं अपने-अपने दृष्टिकोण से दी हैं इसलिए एक ही परिभाषा पर पहुंचना कठिन है। फिर भी हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का वर्णन नीचे कर रहे हैं-

(1) गलियार्ड के अनुसार, “जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है जो जनसंख्या की समान गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है।”

(2) डोनाल्ड बोग के अनुसार, “जनांकिकी मानव जनसंख्या के आकार, संगठन, स्थानीय वितरण तथा उसमें प्रजनन, मृत्यु, विवाह, देशांतरण व सामाजिक गतिशीलता की पांच प्रक्रियाओं द्वारा समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का गणितीय तथा सांख्यिकीय अध्ययन है।”

(3) बेंजामिन के अनुसार, “जनांकिकी मानवीय जनसंख्या का एक समग्र के रूप में वृद्धि, विकास तथा गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है।”

(4) हपिल के अनुसार, “जनांकिकी मानवीय जीवन का सांख्यिकीय अध्ययन है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनांकिकी मानव विज्ञान से संबंधित है जो जनसंख्या के वितरण पर ध्यान देती है। जनांकिकी में जनसंख्या के गुणात्मक हिस्से तथा गणनात्मक हिस्से पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम जनांकिकी के अर्थ विशाल अर्थों में लें तो इसमें कई प्रकार के तत्त्व शामिल किए जा सकते हैं जैसे मानवीय जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, उसका स्थानीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह, आवास, प्रवास, बेरोजगारी, गतिशीलता इत्यादि।

इन सब चीजों को हम जनांकिकी में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें जनांकिकी को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, जन्म दर के बढ़ने से जनसंख्या के आकार में बढ़ोत्तरी होगी तथा मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या के आकार में कमी आएगी। इस तरह जनांकिकी में वह सब चीजें सम्मिलित हो सकती हैं जो जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व को प्रभावित करती हैं।

जनांकिकी का क्षेत्र तथा विषय-सामग्री (Scope and Subject Matter)-जिस तरह किसी भी विषय के क्षेत्र तथा सामग्री के बारे में विद्वान् एक मत नहीं होते उसी तरह से जनांकिकी के क्षेत्र तथा विषय सामग्री के बारे में विद्वान् एक मत नहीं हैं। इसके बारे में हमें दो दृष्टिकोण व्यापक तथा संकुचित मिल जाते हैं। व्यापक दृष्टिकोण के समर्थकों में वांस, मूरे तथा स्पेंग्लर प्रमुख हैं तथा संकुचित दृष्टिकोण के समर्थकों में बर्कले, थाम्पसन एवं लेविस, हाऊजर एवं डंकन प्रमुख हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के कई अंतर हैं तथा इन अंतरों को स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है जनांकिकी समष्टिभाव तथा जनांकिकी व्यष्टिभाव।

जनांकिकी व्यष्टिभाव में मनुष्य, उसके परिवार तथा समूह का अध्ययन विद्वान करते हैं जबकि जनांकिकी समष्टिभाव में मानव द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं, उसकी संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। असल में, जनांकिकी में निगमन (Deductive) विधि का प्रयोग किया जाता है पर धीरे-धीरे इसमें आगमन (Inductive) विधि का प्रयोग होना शुरू हो गया है। इसीलिए जनांकिकी के क्षेत्र को समझने के लिए समष्टिभाव तथा व्यष्टिभाव का प्रयोग किया गया है। जनांकिकी को दो भागों में बांटा गया है

- औपचारिक जनांकिकी प्रक्रियाएं जिनमें जन्म, मृत्यु, प्रवास, विवाह, तलाक आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं।

- अनौपचारिक जनांकिकी प्रक्रियाएं जिनमें विभिन्न आयु वर्ग, पुरुष-स्त्री अनुपात, जनसंख्या का आकार तथा मिश्रण को शामिल किया गया है।।

जनसंख्या से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं भी अनौपचारिक जनांकिकी में आते हैं। आजकल अनौपचारिक जनांकिकी सामाजिक जनांकिकी में बदल गई है क्योंकि जनांकिकी का एक विषय के रूप में धीरे-धीरे विकास हो रहा है। जनसंख्या का आकार, वितरण, बनावट, सामाजिक तथा आर्थिक कारक भी इसके क्षेत्र में आ गए हैं। जनांकिकी में परिवर्तन के साथ-साथ आजकल उन परिवर्तनों में कौन-से सामाजिक तथा आर्थिक कारण ज़िम्मेदार थे, उनका भी अध्ययन किया जाता है। जिस वजह से जनांकिकी का विश्लेषण अब वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है।

सामाजिक जनांकिकी का आधार सामाजिक प्रक्रियाएं हैं तथा यह आधार सामाजिक संरचनाओं को नियमित करता है। सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक लेन-देन, मूल्य, रीति-रिवाज, विश्वास, शिक्षा, पारिवारिक संरचना, गतिशीलता, वर्ग, जाति, विवाह, व्यवसाय, नातेदारी आदि अनेक बदलाव शामिल किए जाते हैं। जो समाजशास्त्री जनांकिकी का अध्ययन करता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन ऊपर दी गई प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। वैसे आम तौर पर जनांकिकी में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाते हैं-

- जनसंख्या का वितरण (Distribution)-जनसंख्या का शहरों तथा गाँवों में वितरण, व्यवसाय तथा भौगोलिक वितरण इसमें शामिल है।

- जनसंख्या का आकार-जनसंख्या का आकार कितना है, यह कौन-से कारकों से प्रभावित होता है। जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, आवास, प्रवास इत्यादि इसमें शामिल हैं।

- जनसंख्या की विशेषता-जनसंख्या में कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, और समाजों की जनसंख्या की विशेषताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन इसमें आता है।

- जनसंख्या की संरचना-इसमें जनसंख्या की संरचना से संबंधित कई विषय; जैसे आयु संरचना, पुरुष-स्त्री लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर इत्यादि शामिल किए जाते हैं।

- जनसंख्या में परिवर्तन-कौन-कौन से कारकों की वजह से जनसंख्या के आकार, संरचना इत्यादि में परिवर्तन आते हैं, सभी इसमें शामिल किए जाते हैं।

- जनसंख्या की कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में क्यों परिवर्तन आते हैं, वह कौन-से कारक हैं, उन सब सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का अध्ययन इसमें शामिल है।

इसके साथ-साथ अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित विषयों से संबंधित विषय-सामग्री को भी इसमें शामिल किया जाता है।

- जीवशास्त्र संबंधी-इसमें जन्म तथा मृत्यु दर, वृद्धि दर, मृत्यु तथा जन्म दर के कारण, लिंग अनुपात, आयु संरचना आदि चीजें शामिल की जाती हैं।

- समाजशास्त्र संबंधी-इसमें वैवाहिक स्थिति, धर्म का स्वरूप, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, जाति व्यवस्था, इत्यादि शामिल किए जाते हैं।

- भूगोल संबंधी-इसमें जनंसख्या का भौगोलिक वितरण तथा उसके कारण शामिल किए जाते हैं।

- अर्थशास्त्र संबंधी-इसमें रोजगार तथा बेरोज़गारी की स्थिति. जीवन-स्तर. आय का स्तर. खादय सामग्री का स्तर तथा वितरण, जनसंख्या की गतिशीलता, श्रम पूँजी का निर्माण, जनसंख्या की कार्य-क्षमता आदि शामिल हैं।

1954 के बाद से जनांकिकी के विषय को ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है, इसलिए इसके विषय में लगातार वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि इसकी सीमा अभी कम है तथा इसको एक सीमा में बाँधना ठीक नहीं है।

प्रश्न 2.

भारत की बदलती जनांकिकी स्थिति के बारे में बताओ।

उत्तर:

भारत की बदलती सामाजिक जनांकिकी स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए अग्रलिखित कारकों को समझना ज़रूरी है-

- जन्म दर एवं मृत्यु दर (Birth and Death Rate)

- जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

- लिंग अनुपात (Sex Ratio)

- साक्षरता (Literacy)

- जन घनत्व (Population Density)

- ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या (Rural and Urban Population)

- आयु संरचना (Age Structure)

- धर्म (Religion)

(i) जन्म दर एवं मृत्यु दर (Birth and Death Rate)-किसी भी देश की जनसंख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि उस देश की जन्म-मृत्यु दर की जानकारी हो। इस भिन्नता के आधार पर देश की जनसंख्या में वृद्धि या कमी का पता चल जाता है।

| Year | Birth Rate per 1000 | Death Rate per 1000 | Difference |

| 1901 | 45.8 | 44.4 | 1.4 |

| 1921 | 48.1 | 48.6 | -0.5 |

| 1951 | 39.9 | 27.4 | 12.5 |

| 1971 | 41.2 | 19.0 | 21.2 |

| 1991 | 32.5 | 11.4 | 21.1 |

| 2001 | 27.0 | 9.0 | 18.0 |

| 2011 | 20.97 | 7.48 | 13.49 |

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद जन्म दर में कमी आई पर साथ में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने की वजह से मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। 1951 तक मृत्यु दर ज्यादा होने से जनसंख्या वृद्धि काफ़ी कम थी पर 1951-1991 में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर धीमी गति से कम हुई। देश में मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया गया है। 1991 में मृत्यु दर 11.4 थी जो 2001 में 9 पर आ गई थी पर जन्म दर 27 थी इस वजह से जनसंख्या वृद्धि भी उच्च है। 2011 में जन्म दर 20.97% तथा मृत्यु दर 7.48% थी।

(ii) जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)-जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय है कि एक निश्चित समय पर पैदा हुए व्यक्ति की आम हालातों में कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। मानव बिकास रिपोर्ट के अनुसार 1997 में जन्म के समय विकसित देशों में यह 77.7 वर्ष, विकासशील देशों में 64.4 वर्ष तथा अल्प विकसित देशों में 51.7 वर्ष है।

| Decade | भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा | ||

| Males | Females | Overall | |

| 1911-21 | 19.4 | 20.9 | 20.1 |

| 1931-41 | 32.1 | 31.4 | 31.8 |

| 1951-61 | 41.9 | 40.6 | 41.2 |

| 1971-81 | 54.1 | 54.7 | 54 |

| 1991-2001 | – | – | 62.5 |

| 2001-2011 | 65.77 | 67.95 | 66.8 |

इससे यह स्पष्ट है कि 1911-21 में भारत में जीवन प्रत्याशा मात्र 20 वर्ष थी जोकि 1951 में 32 वर्ष हो गई। 1941-51 के दौरान यह 32 वर्ष हो गयी। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ जिस वजह से जीवन प्रत्याशा काफ़ी बढ़ गई है। सन् 2001 में यह बढ़कर 62.5 वर्ष हो गई है तथा 2011 में 66.8 वर्ष है।

(iii) लिंग अनुपात (Sex Ratio) लिंग अनुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। 2001 में 53.1 करोड़ पुरुषों के पीछे 49.6 करोड़ महिलाएं थीं। इससे पता चलता है कि पुरुषों के पीछे औरतें काफ़ी कम हो रही हैं।

| सन् | आदमी | औरतें |

| 1901 | 1000 | 972 |

| 1911 | 1000 | 964 |

| 1931 | 1000 | 950 |

| 1951 | 1000 | 946 |

| 1971 | 1000 | 930 |

| 1991 | 1000 | 927 |

| 2001 | 1000 | 933 |

| 2011 | 1000 | 940 |

इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1901-2001 के 100 वर्षों में आम लिंगानुपात में कमी आई है। 1991 में महिलाएं कुछ बढ़ी हैं तथा 2001 में भी इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। केरल ही एकमात्र राज्य है जहां यह अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। केरल में यह 1000 पुरुषों के बदले 1058 है। पांडिचेरी में यह अनुपात 1001 है। 2001 में हरियाणा में 861 तथा चंडीगढ़ में 773 था जो सब से कम है।

(iv) साक्षरता (Literacy)-साक्षरता जनसंख्या की संरचना का न केवल ज़रूरी तत्व है बल्कि यह उस देश के मानव विकास का सूचक भी है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में साक्षरता दर काफ़ी कम थी तथा 1947 तक इसमें धीमी गति से वृद्धि हुई। 1901 में साक्षरता दर 5.35% थी जिनमें पुरुष 9.83% तथा स्त्रियां 0.60% साक्षर थीं।

1951 में यह दर 27.16% पुरुष तथा 8.86% स्त्रियों की थी जबकि कुल साक्षरता दर 18.33% थी। 1951-2001 तक साक्षरता दर 18.33% से बढ़कर 65.38% हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 75.85% पुरुषों की तथा 54.16% स्त्रियों की थी तथा 2011 में यह 82.1% तथा 65.5% थी। इन दोनों के अंतर में निरंतर कमी आ रही है। 1991 तथा 2001 की जनगणना के अनुसार केरल, लक्षद्वीप में साक्षरता दर सब से अधिक है।

![]()

(v) जन घनत्व (Population Density)-जनसंख्या घनत्व भूमि एवं जनसंख्या में अनुपात दर्शाता है। जन घनत्व का अर्थ है औसतन एक वर्ग कि०मी० में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण घनत्व भी बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 361.75 प्रति वर्ग कि०मी० है। 2001 में यह 324 तथा 1991 में 267 था। देश में कई क्षेत्रों में घनत्व काफी ज्यादा है तथा कई क्षेत्रों में काफी कम है। 2001 में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 दर्ज किया गया था जो कि सबसे ज्यादा है जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 13 था। दिल्ली में यह 9294 था जबकि अंडमान तथा निकोबार में 43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० था।

(vi) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या (Rural and Urban Population)-देश की जनसंख्या की संरचना को सही ढंग से समझने के लिए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या की जानकारी ज़रूरी है। 1901 से 2001 के 100 वर्षों के दौरान शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है।

| वर्ष | जनसंख्या (करोड़ में) | |

| ग्रामीण | नगरीय | |

| 1901 | 24.3 | 2.6 |

| 1921 | 22.3 | 2.8 |

| 1931 | 24.6 | 3.3 |

| 1951 | 29.9 | 6.2 |

| 1971 | 43.9 | 10.9 |

| 1991 | 62.9 | 21.8 |

| 2001 | 74.2 | 28.5 |

| 2011 | 83.3 | 37.7 |

इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 1901 में केवल 10.8% लोग नगरों में रहते थे। 1951 में 82.7% लोग गांव तथा 17.3% लोग शहरों में रहते थे। 2001 में यह 72.2% तथा 27.8% हो गई तथा 2011 में यह 68.84% तथा 31.16% है। इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। 2001 में सबसे ज्यादा नगरों में लोग गोवा (49.77%) रहते थे। हिमाचल में केवल 9.79% लोग नगरों में रहते हैं।

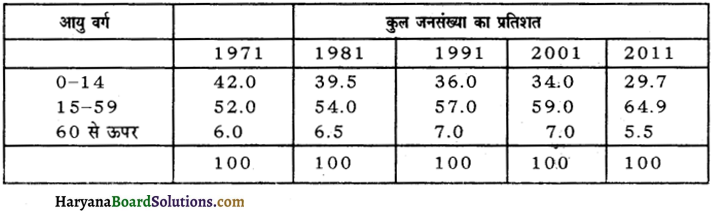

(vii) आयु संरचना (Age Structure)-भारत की आयु संरचना देश की जनसंख्या का रोचक चित्र पेश करती है।

1991 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या 36% थी। 57% लोग 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में थे जबकि 60 से ऊपर वाले 7% थे। विभिन्न जनगणनाओं से पता चलता है कि 14 वर्ष तक की आयु में निरंतर कमी हो रही है जबकि 60 व अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है। यह जीवन प्रत्याशा के बढ़ने की वजह से है।

(vii) धर्म (Religion)-भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 82.4% लोग हिंदू थे। जनगणना के अनुसार 1961 में हिंदू 83.5% पर यह 1991 में घटकर 82.4% रह गए। हिंदू कम हो रहे हैं पर मुसलमानों की संख्या 1961 में 10.7% से बढ़कर 1991 में 11.7 पहुँच गई। इस तरह इस के दौरान हिंदुओं में 1% कमी आई है पर मुसलमान 1% बढ़े हैं। 1961-91 में ईसाइयों एवं जैनियों की जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है जबकि सिक्खों व बौद्धों की जनसंख्या बढ़ी है।

इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में जनांकिकी संख्या या जनांकिकी में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं।

प्रश्न 3.

भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-1976 तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बताएं।

अथवा

भारत की जनसंख्या नीति-2000 का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर:

भारत की जनसंख्या में 1947 के बाद काफ़ी बढ़ोत्तरी हई क्योंकि आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आयी। चाहे जन्म दर में भी कमी आयी पर इतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से मृत्यु दर में कमी आयी। इसलिए देश में दो बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 तथा 2000 में बनी जिनका वर्णन निम्नलिखित है-

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976-25 जून-1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपात्काल की घोषणा कर दी जो कि 1977 तक चली। आपात्काल के दौरान 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई।

- सरकार स्त्री शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान करेगी।

- पुरुष-स्त्री द्वारा परिवार नियोजन के लिए बंध्यीकरण (Sterlization) कराने के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि कर दी गई।

आपात्काल का लाभ उठाते हुए सरकार ने बंध्यीकरण को तेज़ कर दिया तथा लाखों लोगों का उनकी इच्छा के विरुद्ध बंध्यीकरण कर दिय 82 लाख लोगों को बंध्यीकरण किया गया जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000-सरकार ने अलग-अलग स्वैच्छिक संगठनों, विद्वानों तथा जनांकिकी में रुचि रखने वाले लोगों तथा सरकारी तंत्र से विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार 30 से नीचे लाना।

- मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्मों पर 100 से कम लाना।

- कन्या विवाह को देरी से करने को बढ़ावा देना।

- जन्म-मृत्यु, विवाह व गर्भावस्था का शत-प्रतिशत पंजीकरण करना।

- प्रजनन विनियमन के लिए सूचना, सलाह तथा सेवाओं को सब लोगों तक पहुंचाना।

- गर्भ निरोधक तरीकों के व्यापक तरीकों का पता लगाना तथा लोगों को इसकी जानकारी देना।

- 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त तथा ज़रूरी शिक्षा के लिए कदम उठाना।

- एड्स प्रसार को रोकना।

- परिवार कल्याण तथा जन केंद्रित कार्यक्रमों में तालमेल बिठाना।

इस तरह इन दोनों नीतियों का मुख्य उद्देश्य जनंसख्या में कमी लाना है। कहा जाता है कि 1956-2000 के दौरान 25 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका जा सका है।

प्रश्न 4.

भारतीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं तथा उपलब्धियों के बारे में चदा

अथवा

भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

आज भारत की जनसंख्या 10 5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। यह दुनिया में सिर्फ चीन से कम है। कहा जाता है कि जिस रफ़्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही तो 292) तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत सरकार इस पक्ष से काफ़ी चिंतित है। इसलिए उसने समय समय पर कई प्रकार की जनसंख्या नीतियां बनाई हैं। इन सभी नीतियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

जनसंख्या नीति की विशेषताएं-

(i) कम जन्म दर (Reduction of Birth Rate)-1947 के बाद से वर्तमान समय तक मृत्यु दर में काफ़ी कमी आयी है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जन्म दर कम हो तभी जनसंख्या कम हो सकती है। इस को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई विधियों को अपनाया जा रहा है। अप्रत्यक्ष तरीकों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम, स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार तथा साक्षरता दर में वृद्धि करना है। इसके साथ ही विवाह के लिए आयु निश्चित करने से भी जन्म दर कम हो सकती है।

(ii) विस्तृत विषय क्षेत्र (Wider Scope)-जनसंख्या नीति का विषय क्षेत्र अति व्यापक है। इसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के अलावा दूसरे कार्यक्रमों, जैसे स्वास्थ्य, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को भी लिया जाता है। वास्तव में यह कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम में विकसित हो रहा है।

(iii) स्वैच्छिक नीति (Voluntary Policy)-भारत सरकार द्वारा अपनायी जनसंख्या संबंधी नीति एक स्वैच्छिक नीति है जिसका उद्देश्य लोगों की मदद से जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। इसके अंतर्गत लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में बताया जाता है तथा उन्हें जन्म दर कम करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

(iv) विभिन्न विधियाँ (Different Methods) इस नीति का उद्देश्य जन्म दर को कम करना है जिसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है। परिवार नियोजन केंद्रों में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि लोगों को इन विधियों के प्रयोग में कोई परेशानी न आ सके।

(v) प्रचार (Propoganda) परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। लोगों को मुफ्त या कम कीमत पर सामग्री बांटी जाती है। इसके साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार दूरदर्शन, मैगज़ीन, रेडियो, समाचार-पत्र, किताबों इत्यादि की मदद से किया जाता है। इस कार्यक्रम की विधियों को लोगों को बताने के लिए डॉक्टरों तथा नसों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।

(vi) संगठन एवं शोध (Organization and Research)-परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधी पैसे केंद्र सरकार देती है पर कार्यक्रम को राज्य सरकार लागू करती है। यह कार्यक्रम पंचायत से शुरू किया जाता है ताकि सभी को प्रतिनिधित्व तथा प्रशिक्षण मिल सके। जन्म दर को कम करने की विधियों की लोगों को जानकारी दी जाती है तथा इसके बारे में शोध भी जारी है।

जनसंख्या नीति की उपलब्धियाँ

(Achievements of India’s Population Policy)

भारत में जनसंख्या नीति की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) जन्म दर में कमी (Decline in Birth Rate)-आजादी के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि मृत्यु दर में कमी आयी है। मृत्यु दर में कमी के साथ-साथ सरकार ने जन्म दर में कमी के लिए भी उपाय किए हैं। इसके लिए जनसंख्या नीति तैयार की गई। 1951 में जो जन्म दर 40 प्रति हज़ार थी वह 2001 में कम होकर 27 प्रति हज़ार रह गई है। इस तरह जन्म दर में कमी जनसंख्या नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

(ii) मृत्यु दर में कमी (Decline in Death Rate)-आजादी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी क्योंकि सरकार विदेशी थी। आज़ादी के बाद अपनी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विस्तार किया जिस कारण मृत्यू दर में काफ़ी कमी आयी है। 1951 में मृत्यु दर 27.4 थी जो कि 2001 में कम होकर 9 रह गई है। भारत में मृत्यु दर दूसरे सभी विकासशील देशों से कम है।

(iii) जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) आज़ादी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से जीवन प्रत्याशा कम थी पर आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी तथा जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के कारण जीवन प्रत्याशा लगभग दुगुनी हो गई है। 1951 में व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी जो कि 2001 में 62.5 वर्ष हो गई है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुरुषों की जगह महिलाओं में जीवन प्रत्याशा अधिक है जोकि 1951 से उलट है।

(iv) बंध्यीकरण (Sterlization)-बंध्यीकरण या नपुंसीकरण जन्म दर नियंत्रण का एक अच्छा, लोकप्रिय तथा हानि रहित तरीका है। यह एक प्रकार का छोटा-सा आप्रेशन होता है जिससे व्यक्ति की प्रजनन शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। 1956 में यह संख्या 7153 थी जोकि 1967-68 में 18 लाख, 1976-77 में 80 लाख तथा 1999-2000 तक यह 6 करोड़ तक पहुंच गई थी।

(v) शिशु मृत्यु दर में कमी (Decline in Infant Mortality Rate)-आजादी के बाद से अब तक शिशु मृत्यु दर आधे से भी कम रह गई है। 1951 में यह दर 146 थी जोकि 2001 में कम होकर सिर्फ 70 रह गई है।

इस तरह इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत में सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम चला कर जनसंख्या को नियंत्रण में रखने की कोशिश की है तथा इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। चाहे मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर आज भी काफ़ी ज्यादा है पर फिर भी सरकार इसको कम करने के प्रयास कर रही है।

प्रश्न 5.

भारत की जनसंख्या नीति की कमजोरियां तथा इसके बेहतर परिणामों के लिए अपने सुझाव दें।

अथवा

परिवार नियोजन कार्यक्रम की कमजोरियों तथा इसके बेहतर परिणामों के लिए सुझाव दें।

उत्तर:

भारत को आजाद हुए 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं तथा भारत की आबादी इस समय 105 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। आजादी से पहले जन्म दर तथा मृत्यु दर में ज्यादा अंतर नहीं था। अगर जन्म दर ज्यादा थी तो मृत्यु दर भी उसके आस-पास ही थी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। आज़ादी के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने पर काफ़ी ध्यान दिया। अस्पताल, डिस्पैंसरी इत्यादि हज़ारों की संख्या में खोले गए ताकि लोग बीमारी की वजह से न मरें।

इन प्रयासों की वजह से मृत्यु दर में काफ़ी ज्यादा कमी आयी। 1951 में जो 27 थी वह 2001 में केवल 9 तक रह गयी। पर इसके साथ-साथ सरकार ने जन्म दर में भी कमी करने की कोशिश की। चाहे जन्म दर में भी कमी आयी है पर फिर भी उतनी तेजी से नहीं आयी है जितनी तेजी से यह मृत्यु दर में आयी है। सरकार के बहुत से प्रयासों के बावजूद परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। इसके कई कारण हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है:

(i) उच्च जन्म दर (High Birth Rate) भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर सरकार ने पिछले 50 वर्षों में अरबों रुपये खर्च कर दिए हैं। हर साल बजट में इन पर खर्च की जाने वाली रकम बढ़ा दी जाती है पर फिर भी यह 1951 में 40 से कम होकर 2001 में केवल 27 तक पहुँच पायी है जबकिं विकसित देशों अमेरिका, जापान, इत्यादि में यह केवल 10 प्रति हज़ार है।

(ii) निम्न जीवन प्रत्याशा (Low Life Expectancy)-1951 में भारत में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी जोकि स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से 2001 में 62.5 वर्ष हो गई है। विश्व में यह 66 वर्ष, विकसित देशों में यह 78 वर्ष है तथा विकासशील देशों में यह 64 वर्ष है जोकि भारत से ज्यादा है। अतः औसत आयु के बढ़ने के बावजूद भी यह और देशों की तुलना में काफ़ी कम है।

(iii) उच्च शिशु मृत्यु दर (High Infant Mortality Rate)-भारत में शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी उच्च है। देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 98 है जबकि दुनिया के 138 और देशों में यह भारत से काफ़ी कम है। यहां तक कि कई देशों में यह 10 से भी कम है।

(iv) यह केवल सरकारी कार्यक्रम बन कर रह गया है (It remained aGovernment Programme)-परिवार कल्याण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सहायता पूरी तरह से केंद्र सरकार देती है पर यह सारे कार्यक्रम राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं। इतने लंबे समय से चले आ रहे कार्यक्रमों को अभी भी जनता से नहीं जोड़ा जा सका है। फलस्वरूप लोग इसे सरकारी कार्यक्रम मानते हैं तथा इसके साथ नहीं जुड़ते।

(v) खर्च पर अधिक ध्यान (More Care on Spending)-भारत की जनसंख्या नीति की यह कमज़ोरी रही है कि इन कार्यक्रमों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसे समय से पहले ही खर्च करने पर बल दिया जाता है। इस बात को नहीं देखा जाता कि जिन लोगों के ऊपर धन खर्च किया जा रहा है उन पर खर्च करना ज़रूरी है या नहीं।

इसके अलावा लोगों की अनपढ़ता, ग़रीबी इन कार्यक्रमों को अपनाने के प्रति संकोच भी इन नीतियों की कमजोरी का एक कारण रही है।

बेहतर परिणामों के लिए सुझाव:

भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: