Haryana State Board HBSE 12th Class History Important Questions Chapter 2 राजा, किसान और नगर : आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class History Important Questions Chapter 2 राजा, किसान और नगर : आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अन्तर्गत कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ठीक उत्तर का चयन कीजिए

1. कुरु जनपद की राजधानी का क्या नाम था?

(A) वैशाली

(B) इन्द्रप्रस्थ

(C) श्रावस्ती

(D) राजगृह

उत्तर:(B) इन्द्रप्रस्थ

2. बिम्बिसार किस जनपद का सुप्रसिद्ध शासक था?

(A) मगध

(B) कौशल

(C) काशी

(D) अंग

उत्तर:

(A) मगध

3. अंग जनपद की राजधानी थी

(A) चम्पा

(B) वाराणसी

(C) कुशीनगर

(D) वैशाली

उत्तर:

(A) चम्पा

4. प्रद्योत किस जनपद का शासक था?

(A) कौशल

(B) अवन्ति

(C) अंग

(D) वत्स

उत्तर:

(B) अवन्ति

5. कौटिल्य कहाँ के रहने वाले थे?

(A) मिथिला के

(B) पावा के

(C) रामग्राम के

(D) कपिलवस्तु के

उत्तर:

(C) रामग्राम के

6. निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था?

(A) महापद्मनन्द

(B) घनानन्द

(C) केशवानन्द

(D) महेश्वरानन्द

उत्तर:

(A) महापद्मनन्द

7. साम्राज्य के रूप में मगध का उत्थान आरम्भ हुआ

(A) बिम्बिसार के शासन काल से

(B) अजातशत्रु के शासन काल से

(C) शिशुनाग के शासन काल से

(D) महापद्मनन्द के शासन काल से

उत्तर:

(A) बिम्बिसार के शासन काल से

8. चन्द्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विजय थी

(A) मगध विजय

(B) पंजाब की विजय

(C) पश्चिमी भारत की विजय

(D) दक्षिणी भारत की विजय

उत्तर:

(A) मगध विजय

9. मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था

(A) अशोक

(B) बिन्दुसार

(C) चन्द्रगुप्त मौर्य

(D) बिम्बिसार

उत्तर:

(C) चन्द्रगुप्त मौर्य

10. मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी

(A) स्वर्णगिरि

(B) तक्षशिला

(C) पाटलिपुत्र

(D) उज्जैन

उत्तर:

(C) पाटलिपुत्र

11. अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है

(A) रूपनाथ का

(B) सारनाथ का

(C) सांची का

(D) प्रयाग का

उत्तर:

(C) सांची का

12. अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें कहा जाता था

(A) अमात्य

(B) सन्निधाता

(C) युक्त

(D) धम्ममहामात्र

उत्तर:

(D) धम्ममहामात्र

13. श्रीनगर और ललितापाटन नामक नगरों की स्थापना की

(A) चन्द्रगुप्त मौर्य ने

(B) अशोक ने

(C) कनिष्क ने

(D) बिन्दुसार ने

उत्तर:

(B) अशोक ने

14. अशोक के समय तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ

(A) वैशाली में

(B) पाटलिपुत्र में

(C) तक्षशिला में

(D) राजगृह में

उत्तर:

(B) पाटलिपुत्र में

15. अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया

(A) 269 ई०पू० में

(B) 273 ई०पू० में

(C) 261 ई०पू० में

(D) 251 ई०पू० में

उत्तर:

(C) 261 ई०पू० में

16. मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा

(A) 300 ई०पू० से 295 ई०पू० तक

(B) 305 ई०प० से 298 ई०पू० तक

(C) 302 ई०पू० से 298 ई०पू० तक

(D) 302 ई०पू० से 297 ई०पू० तक

उत्तर:

(C) 302 ई०पू० से 298 ई०पू० तक

17. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की

(A) हिन्दी भाषा में

(B) पाली भाषा में

(C) संस्कृत भाषा में

(D) प्राकृत भाषा में

उत्तर:

(C) संस्कृत भाषा में

18. मौर्य-शासनकाल में गोचरन (चरागाह) भूमि की व्यवस्था करने वाला कहलाता था

(A) लवणाध्यक्ष

(B) गोडाध्यक्ष

(C) सूत्राध्यक्ष

(D) विवीताध्यक्ष

उत्तर:

(D) विवीताध्यक्ष

19. बिन्दुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था

(A) एरियन

(B) मीनाण्डर

(C) डायमेकस

(D) सेल्यूकस

उत्तर:

(C) डायमेकस

20. कौटिल्य के अनुसार, मौर्यकाल में स्त्री गुप्तचरों में हुआ करती थी

(A) शिल्पकारिका

(B) भिक्षुणी

(C) वेश्या

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

21. मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था

(A) आठ प्रान्तों में

(B) चार प्रान्तों में

(C) दो प्रान्तों में

(D) पाँच प्रान्तों में

उत्तर:

(D) पाँच प्रान्तों में

22. मौर्यकालीन शासन-व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई थी

(A) प्रान्त

(B) नगर

(C) मुक्ति

(D) ग्राम

उत्तर:

(D) ग्राम

23. उड़ीसा का वह स्थान जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं

(A) कलिंग

(B) जौगड़

(C) कटक

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) जौगड़

24. अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया है

(A) विल्हण ने

(B) कल्हण ने

(C) रविकीर्ति ने

(D) हरिषेण ने

उत्तर:

(B) कल्हण ने

25. अशोक का तेरहवां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, प्राप्त हुआ है

(A) धौली से

(B) मानसेहरा से

(C) जौगढ़ से

(D) गिरनार से

उत्तर:

(A) धौली से

26. पाषाण स्तम्भ का ऊपरी भाग जो राष्ट्रीय चिहन के रूप में लिया गया है वह है

(A) सारनाथ का

(B) प्रयाग का

(C) कौशाम्बी का

(D) इलाहाबाद का

उत्तर:

(A) सारनाथ का

27. सातवाहनों की राजभाषा थी

(A) संस्कृत

(B) पाली

(C) तमिल

(D) प्राकृत

उत्तर:

(D) प्राकृत

28. गौतमी पुत्र शातकर्णि ने उपाधि धारण की

(A) स्वामी

(B) महाराज

(C) राजराज

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

29. सातवाहन काल में नगरों में जलपूर्ति का प्रबन्ध करने वाले अधिकारी को कहा जाता था

(A) पनिपहारक

(B) पनिहारक

(C) पनिहार

(D) पनिहारा

उत्तर:

(A) पनिपहारक

30. श्रेणी धर्म क्या था?

(A) निगम सभा

(B) धर्म सभा

(C) व्यापारिक निगम

(D) राजसभा

उत्तर:

(C) व्यापारिक निगम

31. सातवाहन काल में व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था

(A) श्रेष्ठिन

(B) श्रेष्ठ

(C) श्रेणिक

(D) श्रोता

उत्तर:

(A) श्रेष्ठिन

32. कुषाण काल में कला का प्रमुख केन्द्र था

(A) मथुरा

(B) तक्षशिला

(C) वाराणसी

(D) पेशावर

उत्तर:

(A) मथुरा

33. कुषाणों को भारत की किस शक्ति ने हराया?

(A) चोलों ने

(B) राष्ट्रकूटों ने

(C) गुप्तशासकों ने

(D) आन्ध्रशासकों ने

उत्तर:

(C) गुप्तशासकों ने

34. ‘पुरुषपुर’ किस शासक की राजधानी थी?

(A) अशोक की

(B) हर्ष की

(C) समुद्रगुप्त की

(D) कनिष्क की

उत्तर:

(D) कनिष्क की

35. ‘चरक संहिता’ में वर्णन है

(A) रामायण का

(B) महाभारत का

(C) चित्रकला का

(D) भारतीय जड़ी-बूटियों का

उत्तर:

(D) भारतीय जड़ी-बूटियों का

36. भारतीय व यूनानी कला का मिश्रण थी

(A) गुप्त कला

(B) मथुरा कला

(C) गन्धार कला

(D) अमरावती कला

उत्तर:

(C) गन्धार कला

37. ‘संगम’ किस भाषा का शब्द है?

(A) हिन्दी

(B) संस्कृत

(C) तमिल

(D) कन्नड़

उत्तर:

(B) संस्कृत

38. ‘संगम’ शब्द का अर्थ है

(A) सभा

(B) समिति

(C) राजा

(D) प्रजा

उत्तर:

(A) सभा

39. तमिल संगम थी

(A) तमिल सेना

(B) नदी

(C) कवियों की सभा

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) कवियों की सभा

40. प्रथम संगम कहाँ हुआ था?

(A) मदुरा

(B) कपातपुरम्

(C) कांची

(D) चेन्नई

उत्तर:

(A) मदुरा

41. तोलकाप्पियम किस संगम का ग्रन्थ है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) द्वितीय

42. संक्षिप्त वेद कहा जाता है

(A) तोलकाप्पियम

(B) पत्थुप्पात्तु

(C) तिरुकुराल

(D) शिलप्पादिकारम्

उत्तर:

(C) तिरुकुराल

43. वनिगर कहते थे

(A) कृषक को

(B) सैनिक को

(C) व्यापारी को

(D) ब्राह्मण को

उत्तर:

(C) व्यापारी को

44. ‘मा’ व ‘वेलि’ कहते थे

(A) भूमि की माप

(B) पैदल व हस्ति सेना

(C) नृत्य व नृत्यांगना

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) पैदल व हस्ति सेना

45. ‘एनाडि’ की उपाधि किसे दी जाती थी?

(A) राजा को

(B) योद्धाओं को

(C) मन्त्रियों को

(D) किसानों को

उत्तर:

(B) योद्धाओं को

46. संगमकाल में ‘अवनम्’ कहते थे

(A) नगर में बाजार को

(B) यवनों के निवास स्थान को

(C) राजदरबार को

(D) सेना को

उत्तर:

(A) नगर में बाजार को

47. संगमकाल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ थीं

(A) रूई व रेशम

(B) मसाले

(C) हाथी दाँत

(D) हथियार

उत्तर:

(B) मसाले

48. समुद्रगुप्त का महाकवि था

(A) हरिषेण

(B) वीरसेन

(C) रुद्रसेन

(D) वागसेन

उत्तर:

(A) हरिषेण

49. गुप्त संवत् आरम्भ हुआ

(A) 320 ई० से

(B) 320 ई०पू० से

(C) 240 ई० से

(D) 335 ई० से

उत्तर:

(A) 320 ई० से

50. चन्द्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था

(A) स्कन्दगुप्त

(B) कुमारगुप्त

(C) समुद्रगुप्त

(D) चन्द्रगुप्त द्वितीय

उत्तर:

(C) समुद्रगुप्त

51. ‘गरुड़’ की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की?

(A) चन्द्रगुप्त प्रथम

(B) चन्द्रगुप्त द्वितीय

(C) समुद्रगुप्त

(D) स्कन्दगुप्त

उत्तर:

(C) समुद्रगुप्त

52. शकारी की उपाधि धारण की

(A) समुद्रगुप्त

(B) चन्द्रगुप्त द्वितीय

(C) चन्द्रगुप्त प्रथम

(D) कुमारगुप्त

उत्तर:

(B) चन्द्रगुप्त द्वितीय

53. इलाहाबाद स्तम्भ लेख का लेखक था?

(A) नागसेन

(B) हरिषेण

(C) कालिदास

(D) विशाखदत्त

उत्तर:

(B) हरिषेण

54. महरौली लौह-स्तम्भ सम्बन्धित है

(A) समुद्रगुप्त से

(B) समगुप्त से

(C) चन्द्रगुप्त द्वितीय से

(D) कुमारगुप्त से

उत्तर:

(C) चन्द्रगुप्त द्वितीय से

55. गुप्तकाल की मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है

(A) सूर्य की मूर्ति

(B) सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति

(C) विष्णु की मूर्ति

(D) मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति

उत्तर:

(B) सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति

56. पंचतन्त्र का लेखक था

(A) विष्णु शर्मा

(B) शूद्रक

(C) कालिदास

(D) भारवि

उत्तर:

(A) विष्णु शर्मा

57. शकों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट् था

(A) समुद्रगुप्त

(B) चन्द्रगुप्त प्रथम

(C) चन्द्रगुप्त द्वितीय

(D) रामगुप्त

उत्तर:

(C) चन्द्रगुप्त द्वितीय

58. गुप्तकाल में कला, विद्या एवं व्यापार का प्रमुख केन्द्र था

(A) इन्द्रप्रस्थ

(B) थानेसर

(C) उज्जैन

(D) थार

उत्तर:

(C) उज्जैन

59. ‘मुद्राराक्षस’ किस प्रकार का नाटक है?

(A) जासूसी

(B) ऐतिहासिक

(C) रोमांचक

(D) हास्यप्रद

उत्तर:

(B) ऐतिहासिक

60. गुप्त वंश के पतन का निम्नलिखित कारण था

(A) सैनिक दुर्बलता

(B) हूणों के आक्रमण

(C) स्कन्दगुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

61. महाजनपदों के शासक किसानों से उनकी उपज का लगभग 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेने लगे थे। यह कर कहा जाता था

(A) भू-राजस्व

(B) बलि

(C) भाग

(D) हिस्सा

उत्तर:

(C) भाग

62. अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या है

(A) 44

(B) 77

(C) 75

(D) 66

उत्तर:

(A) 44

63. उत्तर पश्चिमी भारत में लगवाए अभिलेखों में अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया?

(A) खरोष्ठी

(B) ब्राह्मी

(C) आरमाईक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) खरोष्ठी

64. सोलह महाजनपदों का उदय हुआ

(A) ऋग्वैदिक युग में

(B) गुप्त युग में

(C) मौर्य युग में

(D) बुद्ध युग में

उत्तर:

(D) बुद्ध युग में

65. अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है?

(A) 10वें अभिलेख में

(B) 12वें अभिलेख में

(C) 13वें अभिलेख में

(D) 11वें अभिलेख में

उत्तर:

(C) 13वें अभिलेख में

66. “प्रजा की भलाई में ही उसकी (राजा की) भलाई है।” यह कहा

(A) अशोक ने

(B) कौटिल्य ने

(C) मैगस्थनीज ने

(D) मनु ने

उत्तर:

(B) कौटिल्य ने

67. मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर रहा?

(A) सिकन्दर के

(B) चन्द्रगुप्त मौर्य के

(C) कुमारगुप्त के

(D) समुद्रगुप्त के

उत्तर:

(B) चन्द्रगुप्त मौर्य के

68. महाजनपदों की संख्या थी

(A) 20

(B) 18

(C) 26

(D) 16

उत्तर:

(D) 16

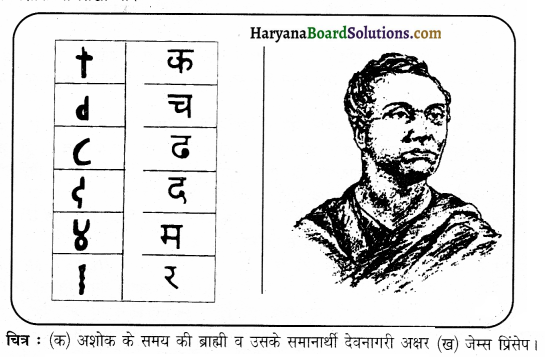

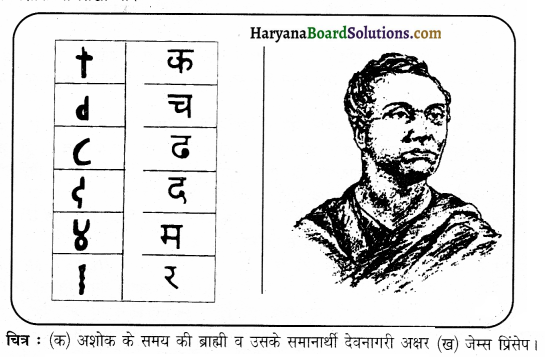

69. ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई

(A) कनिंघम ने

(B) जेम्स प्रिंसेप ने

(C) जॉन मार्शल ने

(D) व्हीलर ने

उत्तर:

(B) जेम्स प्रिंसेप ने

70. ‘प्रियदस्सी’ की उपाधि धारण की

(A) चंद्रगुप्त में

(B) बिंदुसार ने

(C) अशोक ने

(D) अजातशत्रु ने

उत्तर:

(C) अशोक ने

71. सिक्कों का अध्ययन कहलाता है

(A) पुरातत्व

(B) मुद्राशास्त्र

(C) धर्मशास्त्र

(D) अर्थशास्त्र

उत्तर:

(B) मुद्राशास्त्र

72. प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुआ

(A) 1828 ई० में

(B) 1938 ई० में

(C) 1838 ई० में

(D) 1848 ई० में

उत्तर:

(C) 1838 ई० में

73. सोने की खानों के लिए महत्त्वपूर्ण था

(A) सुवर्णगिरि

(B) उज्जयिनी

(C) तोसाली

(D) तक्षशिला

उत्तर:

(A) सुवर्णगिरी

74. प्रभावती किस गुप्त शासक की पुत्री थी?

(A) चंद्रगुप्त प्रथम

(B) समुद्रगुप्त

(C) चंद्रगुप्त द्वितीय

(D) स्कंदगुप्त

उत्तर:

(C) चंद्रगुप्त द्वितीय

75. छठी सदी ई०पू० से कृषि उपज बढ़ाने का तरीका था

(A) सिंचाई को बढ़ावा

(B) धान का रोपण

(C) लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

76. धम्म का संदेश देने वाला था

(A) अशोक

(B) चाणक्य

(C) बिंदुसार

(D) चंद्रगुप्त मौर्य

उत्तर:

(A) अशोक

77. शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता था

(A) समूह

(B) श्रेणी

(C) गण

(D) समिति

उत्तर:

(B) श्रेणी

78. धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त करने वाला था

(A) समुद्रगुप्त

(B) चंद्रगुप्त मौर्य

(C) अशोक

(D) चंद्रगुप्त द्वितीय

उत्तर:

(C) अशोक

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

सर्वप्रथम सिक्कों का चलन कब आरंभ हुआ?

उत्तर:

सर्वप्रथम सिक्कों का चलन पाँचवीं सदी ई०पू० के लगभग से आरंभ हुआ।

प्रश्न 2.

जनपद शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर:

जनपद शब्द का अर्थ है जहाँ लोगों ने अपना पाँव रखा अर्थात् जहाँ बस गए।

प्रश्न 3.

गंगा व सोन नदियों के संगम पर ‘पाटलिपुत्र’ नामक नगर की स्थापना किसने की?

उत्तर:

पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बिम्बिसार ने की।

प्रश्न 4.

अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं?

उत्तर:

अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं।

प्रश्न 5.

पंचमार्क सिक्कों का आकार कैसा था?

उत्तर:

पंचमार्क सिक्कों का आकार आयताकार या वृत्ताकार होता था।

प्रश्न 6.

जातक क्या है?

उत्तर:

जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं।

प्रश्न 7.

जातकों की संख्या कितनी है?

उत्तर:

जातकों की संख्या 549 है।

प्रश्न 8.

‘पेरिप्लस’ का क्या अर्थ है?

उत्तर:

पेरिप्लस का अर्थ है-समुद्री यात्रा।

प्रश्न 9.

पतिवेदक कौन थे?

उत्तर:

पतिवेदक अशोक के काल में रिपोर्टर थे।

प्रश्न 10.

‘इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी’ नामक पुस्तक किसकी रचना है?

उत्तर:

‘इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी’ डी०सी० सरकार की रचना है।

प्रश्न 11.

बंगाल एशियाटिक सोसायटी का गठन कब हुआ?

उत्तर:

बंगाल एशियाटिक सोसायटी का गठन 1784 ई० में हुआ।

प्रश्न 12.

‘देवानापिय’ किस राजा की उपाधि थी?

उत्तर:

‘देवानांपिय’ राजा अशोक की उपाधि थी।

प्रश्न 13.

ओलीगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं?

उत्तर:

ओलीगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो।

प्रश्न 14.

राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है?

उत्तर:

राजगाह का शाब्दिक अर्थ है ‘राजाओं का घर’।

प्रश्न 15.

सुवर्णगिरि (सोने का पहाड़) कहाँ थी?

उत्तर:

सुवर्णगिरि कर्नाटक में थी।

प्रश्न 16.

महाजनपदों की संख्या कितनी थी?

उत्तर:

महाजनपदों की संख्या 16 थी।

प्रश्न 17.

भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के हैं?

उत्तर:

भारत में सबसे अधिक अभिलेख अशोक के हैं।

प्रश्न 18.

छठी से चौथी सदी ई०पू० में कौन-सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया?

उत्तर:

छठी से चौथी सदी ई०पू० में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया।

प्रश्न 19. अपनी सोने की खानों के कारण कौन-सा स्थान उपयोगी था?

उत्तर:

अपनी सोने की खानों के कारण सुवर्णगिरि उपयोगी था।

प्रश्न 20.

अशोक ने धम्म प्रचार के कौन-से विशेष अधिकारी नियुक्त किए?

उत्तर:

अशोक ने धम्म प्रचार के लिए ‘धम्म महामात्र’ नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए।

प्रश्न 21.

भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ का नाम बताएँ।

उत्तर:

भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ ‘मनुस्मृति’ है।।

प्रश्न 22.

भारत में आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कौन-सी लिपि है?

उत्तर:

आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है।

प्रश्न 23.

‘लिच्छिवी दौहित्र’ कौन था?

उत्तर:

‘लिच्छिवी दौहित्र’ समुद्रगुप्त था।

प्रश्न 24.

गुप्तकालीन धातुकला का उत्कृष्ट नमूना कौन-सा है?

उत्तर:

गुप्तकालीन धातुकला का उत्कृष्ट नमूना महरौली का लौह स्तम्भ है।

प्रश्न 25.

गुप्त काल की राजभाषा क्या थी?

उत्तर:

गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी।

प्रश्न 26.

गुप्तकाल का महान् खगोलज्ञ व गणितज्ञ कौन था?

उत्तर:

गुप्तकाल का महान खगोलज्ञ व गणितज्ञ आर्यभट्ट था।

प्रश्न 27.

छठी शताब्दी ई० पूर्व में कितने महाजनपद थे? किन्हीं चार के नाम बताएँ।

उत्तर:

छठी शताब्दी ई०पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे। इनमें से मगध, काशी, कौशल तथा कुरू को मुख्य चार के रूप में बता सकते हैं।

प्रश्न 28.

तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी?

उत्तर:

तक्षशिला गांधार जनपद की राजधानी थी।

प्रश्न 29.

बिम्बिसार तथा अजातशत्रु किस महाजनपद के दो प्रसिद्ध शासक थे?

उत्तर:

बिम्बिसार तथा अजातशत्रु मगध जनपद के प्रसिद्ध शासक थे।

प्रश्न 30.

छठी शताब्दी ई०पू० में राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी?

उत्तर:

छठी शताब्दी ई०पू० राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी थी।

प्रश्न 31.

मगध के किस शासक ने अवन्ति महाजनपद को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया?

उत्तर:

शिशुनाग ने अवन्ति को मगध में सम्मिलित किया।

प्रश्न 32.

घनानंद किस वंश का अन्तिम शासक था?

उत्तर:

घनानंद मगध के नंद वंश का अन्तिम शासक था।

प्रश्न 33.

मत्स्य जनपद की राजधानी कौन-सी थी?

उत्तर:

मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी।

प्रश्न 34.

उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी?

उत्तर:

उज्जैन अवन्ति जनपद की राजधानी थी।

प्रश्न 35.

श्रावस्ती किस जनपद की राजधानी थी?

उत्तर:

श्रावस्ती कौशल जनपद की राजधानी थी।

प्रश्न 36.

वह कौशल राजा, जिसने काशी को जीता था, का नाम क्या था?

उत्तर:

महाकौशल ने काशी को जीता था।

प्रश्न 37.

इन्द्रप्रस्थ किस जनपद की राजधानी थी?

उत्तर:

इन्द्रप्रस्थ कुरू जनपद की राजधानी थी।

प्रश्न 38.

वज्जि जनपद की राजधानी क्या थी?

उत्तर:

वज्जि जनपद की राजधानी वैशाली थी।

प्रश्न 39.

चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया?

उत्तर:

चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक को हराया।

प्रश्न 40.

मैगस्थनीज़ कौन था?

उत्तर:

चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था।

प्रश्न 41.

अशोक के समय के दो प्रसिद्ध स्तूप कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

सांची तथा भारहुत के स्तूप अशोक के समय के प्रसिद्ध स्तूप हैं।

प्रश्न 42.

इण्डिका का लेखक कौन था?

उत्तर:

इण्डिका का लेखक मैगस्थनीज़ था।

प्रश्न 43.

मैगस्थनीज़ किसके शासन काल में भारत आया?

उत्तर:

मैगस्थनीज़ चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में भारत आया।

प्रश्न 44.

कौटिल्य कौन था?

उत्तर:

कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधानमन्त्री था।

प्रश्न 45.

कौटिल्य (चाणक्य) ने राजनीति से सम्बन्धित कौन-सी पुस्तक की रचना की ?

उत्तर:

कौटिल्य (चाणक्य) ने राजनीति से सम्बन्धित ‘अर्थशास्त्र’ की रचना की।

प्रश्न 46.

अशोक ने किस नयी नैतिक विचारधारा का प्रचार किया?

उत्तर:

अशोक ने धम्म नामक विचारधारा का प्रचार किया।

प्रश्न 47.

धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने कौन-से विशेष अधिकारी नियुक्त किए?

उत्तर:

धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त किए।

प्रश्न 48.

अशोक ने किन दो नए नगरों की स्थापना की?

उत्तर:

अशोक ने श्रीनगर तथा ललितापाटन नामक दो नगरों की स्थापना की।

प्रश्न 49.

कलिंग का युद्ध कब हुआ?

उत्तर:

कलिंग का युद्ध 261 ई०पू० में हुआ।

प्रश्न 50.

वर्तमान भारत के राष्ट्रीय चिह्न कहाँ से लिए गए हैं?

उत्तर:

वर्तमान भारत के राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ के अशोक स्तम्भ से लिए गए हैं।

प्रश्न 51.

अशोक के अभिलेख कौन-सी दो लिपियों में मिले हैं?

उत्तर:

अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि में मिले हैं।

प्रश्न 52.

हरिषेण कौन था ?

उत्तर:

हरिषेण गुप्त शासक समुद्रगुप्त (335-375 ई०) के दरबार में सेनापति और साथ ही लेखक और कवि था। वह ‘प्रयाग प्रशस्ति’ का लेखक है। इसमें उसने अपने शासक समुद्रगुप्त को ‘परमात्मा तुल्य’ कहते हुए बखान किया है।

प्रश्न 53.

चन्द्रगुप्त मौर्य को ‘एण्ड्रोकोट्स’ किस लेखक ने कहा है?

उत्तर:

चन्द्रगुप्त मौर्य को ‘एण्ड्रोकोट्स’ प्लूटार्क ने कहा है।

प्रश्न 54.

सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात् अशोक ने कौन-सी उपाधि धारण की?

उत्तर:

सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात् अशोक ने ‘देवानामप्रिय’ की उपाधि धारण की।

प्रश्न 55.

सारनाथ स्तम्भ के शिरोभाग में सिंह के बीच में एक चक्र है, यह चक्र किसका सूचक है?

उत्तर:

यह चक्र धर्म का सूचक है।

प्रश्न 56.

कारखानों तथा खानों के मन्त्री को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

कारखानों तथा खानों के मन्त्री को कर्मान्तिक कहा जाता था।

प्रश्न 57.

मौर्यशासन काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

मौर्यशासन काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था।

प्रश्न 58.

अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में हुई?

उत्तर:

अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई।

प्रश्न 59.

मौर्य-शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख कौन होता था?

उत्तर:

मौर्य-शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख सन्निधाता होता था।

प्रश्न 60.

मीनाण्डर का शासनकाल क्या था?

उत्तर:

मीनाण्डर का शासनकाल 165-145 ई०पू० था।

प्रश्न 61.

मीनाण्डर की राजधानी का नाम बताएँ।

उत्तर:

मीनाण्डर की राजधानी का नाम शाकल (श्यालकोट) था।

प्रश्न 62.

मीनाण्डर का किस बौद्ध भिक्षु के साथ वाद-विवाद हुआ?

उत्तर:

मीनाण्डर का नागसेन (नागार्जुन) बौद्ध-भिक्षु के साथ वाद-विवाद हुआ।

प्रश्न 63.

पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए?

उत्तर:

पहली बार सोने के सिक्के हिन्द-यूनानी शासकों ने जारी किए।

प्रश्न 64.

विक्रम संवत् का प्रारम्भ कब हुआ?

उत्तर:

विक्रम संवत् का प्रारम्भ 58 ई०पू० से माना जाता था।

प्रश्न 65.

शकों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन-था?

उत्तर:

शकों का सबसे शक्तिशाली राजा रुद्रदामा (रुद्रदमन) था।

प्रश्न 66.

सुदर्शन झील की मरम्मत किस शक राजा ने करवाई?

उत्तर:

सुदर्शन झील की मरम्मत रूद्रदमन प्रथम ने करवाई।

प्रश्न 67.

शक संवत् का प्रारम्भ कब से माना जाता है?

उत्तर:

शक संवत् का प्रारम्भ 78 ई० से माना जाता है।

प्रश्न 68.

कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?

उत्तर:

कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था।

प्रश्न 69.

कनिष्क की राजधानी का नाम बताएँ।

उत्तर:

कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर (पेशावर) था।

प्रश्न 70.

मगध-विजय अभियान में कनिष्क को मिलने वाला बौद्ध विद्वान कौन था?

उत्तर:

मगध-विजय अभियान में कनिष्क को मिलने वाला बौद्ध विद्वान् अश्वघोष था।

प्रश्न 71.

कनिष्क द्वारा बसाए गए नगर का नाम बताएँ।

उत्तर:

कनिष्क द्वारा बसाए गए नगर का नाम कनिष्कपुर था।

प्रश्न 72.

कनिष्क की सबसे महत्त्वपूर्ण विजय कौन-सी थी?

उत्तर:

कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन क्षेत्र की विजय थी।

प्रश्न 73.

कनिष्क द्वारा धारण की गई उपाधि का नाम बताएँ।

उत्तर:

कनिष्क द्वारा धारण की गई उपाधि का नाम देवपुत्र था।

प्रश्न 74.

तमिल संगम से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

तमिल कवियों की सभा या सम्मेलन तमिल संगम होता है।

प्रश्न 75.

टूटे हुए सिर वाली कनिष्क की मूर्ति किस कला का नमूना है?

उत्तर:

टूटे हुए सिर वाली कनिष्क की मूर्ति मथुरा कला का नमूना है।

प्रश्न 76.

‘बुद्ध चरित’ का लेखक कौन था?

उत्तर:

‘बुद्ध चरित’ का लेखक अश्वघोष था।

प्रश्न 77.

सबसे प्रसिद्ध भारतीय-यूनानी शासक कौन था?

उत्तर:

सबसे प्रसिद्ध भारतीय-यूनानी शासक मीनाण्डर था।

प्रश्न 78.

कुषाणकाल में कौन-सी नई मूर्तिकला का आरम्भ हुआ?

उत्तर:

कुषाणकाल में गान्धार कला की मूर्तिकला का आरंभ हुआ।

प्रश्न 79.

शक संवत् किस शासक ने चलाया?

उत्तर:

शक संवत् कनिष्क ने चलाया।

प्रश्न 80. शक कहाँ के मूल निवासी थे?

उत्तर:

शक मध्य एशिया के मूल निवासी थे।

प्रश्न 81.

सातवाहन राज्य में स्थानीय सामंतों को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

सातवाहन राज्य में स्थानीय सामंतों को महाभोज कहा जाता था।

प्रश्न 82.

भूमि दान-पत्रों को रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

भूमि दान-पत्रों को रखने वाले अधिकारी को पत्तिक पालक कहा जाता था।

प्रश्न 83.

व्याकरण विषय की तोलकाप्पियम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है?

उत्तर:

व्याकरण विषय की तोलकाप्पियम पुस्तक तमिल भाषा में लिखी गई है।

प्रश्न 84.

संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है?

उत्तर:

संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है।

प्रश्न 85.

‘बाइबिल ऑफ तमिल’ कौन-सी पुस्तक को कहा जाता है?

उत्तर:

‘बाइबिल ऑफ तमिल’ ‘तिरूक्कुराल’ पुस्तक को कहा जाता है।

प्रश्न 86.

तमिल कविता की आँडिसी कौन-सी पुस्तक है?

उत्तर:

तमिल कविता की आँडिसी मणिमेरवलॅम् पुस्तक है।

प्रश्न 87.

कौन-सी पुस्तक ‘बुक ऑफ मैरिज’ है?

उत्तर:

जीवक चिंतामणि ‘बुक ऑफ मैरिज’ है।

प्रश्न 88.

चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक का नाम बताइए।

उत्तर:

चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक का नाम कारिकाल था।

प्रश्न 89.

पुहार की स्थापना किसने की?

उत्तर:

पुहार की स्थापना राजा कारिकाल ने की।

प्रश्न 90.

चेर राज्य की राजधानी का नाम बताएँ।

उत्तर:

चेर राज्य की राजधानी का नाम वज्जि था।

प्रश्न 91.

चेर राज्य के सबसे महान राजा का नाम तथा राज्य का प्रतीक चिहन बताइए।

उत्तर:

महान् राजा शेनगुटुन लाल चेर तथा राज्य का प्रतीक चिह्न धनुष था।

प्रश्न 92.

पाड्य राज्य की राजधानी का क्या नाम था?

उत्तर:

पांड्य राज्य की राजधानी का नाम मदुरा था।

प्रश्न 93.

रोम से प्रमुख व्यापार कौन-से युग में होता था?

उत्तर:

रोम से प्रमुख व्यापार संगम युग में होता था।

प्रश्न 94.

तिरुक्कुरल के लेखक कौन थे?

उत्तर:

तिरुक्कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे।

प्रश्न 95.

गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है?

उत्तर:

गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है।

प्रश्न 96.

चन्द्रगुप्त प्रथम का शासनकाल बताएँ।

उत्तर:

चन्द्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 ई० से 335 ई० तक था।

प्रश्न 97.

गुप्त संवत् का प्रारम्भ कब हुआ?

उत्तर:

गुप्त संवत् का प्रारम्भ 320 ई० पू० से हुआ।

प्रश्न 98.

गुप्त संवत् किसने चलाया?

उत्तर:

गुप्त संवत् चन्द्रगुप्त प्रथम ने चलाया।

प्रश्न 99.

लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के साथ किस गुप्त सम्राट ने विवाह किया था?

उत्तर:

लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के साथ चन्द्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था।

प्रश्न 100.

चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया?

उत्तर:

चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को नियुक्त किया।

प्रश्न 101.

समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा?

उत्तर:

समुद्रगुप्त गद्दी पर 335 ई० में बैठा।

प्रश्न 102.

दक्षिण विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं के संगठन को पराजित किया?

उत्तर:

दक्षिण विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं के संघ को पराजित किया।

प्रश्न 103.

किस गुप्त शासक ने ‘विक्रमादित्य’ की उपाधि धारण की थी?

उत्तर:

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ‘विक्रमादित्य’ की उपाधि धारण की थी।

प्रश्न 104.

भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया?

उत्तर:

भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया।

प्रश्न 105.

इलाहाबाद स्तम्भ लेख का लेखक कौन था?

उत्तर:

इलाहाबाद स्तम्भ लेख का लेखक हरिषेण था।

प्रश्न 106.

अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं?

उत्तर:

कौटिल्य।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

पुरालेख शास्त्र तथा पुरा लिपिशास्त्र किसे कहते हैं?

उत्तर:

अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों (भूमि अनुदान पत्र) इत्यादि पर मिलते हैं। ये ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र (Ephigraphy) कहा जाता है। अभिलेखों तथा अन्य पुराने दस्तावेजों की तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र (Palaeography) कहा जाता है।

प्रश्न 2.

600 ई०पू० में भारतीय उपमहाद्वीप पर विकसित हुए शहरों और कस्बों की सूची बनाइए।

उत्तर:

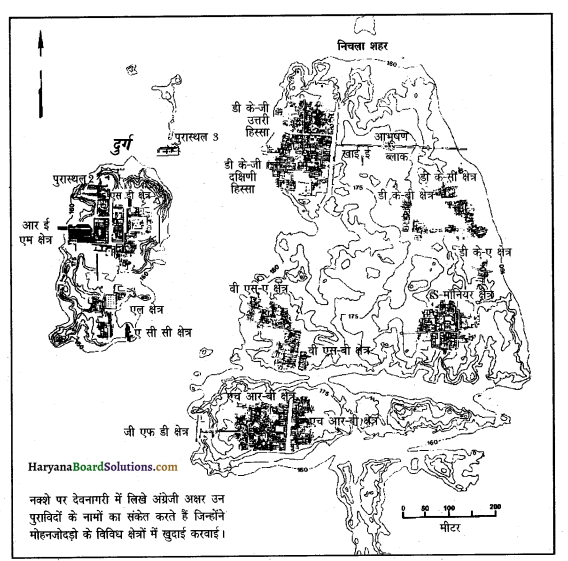

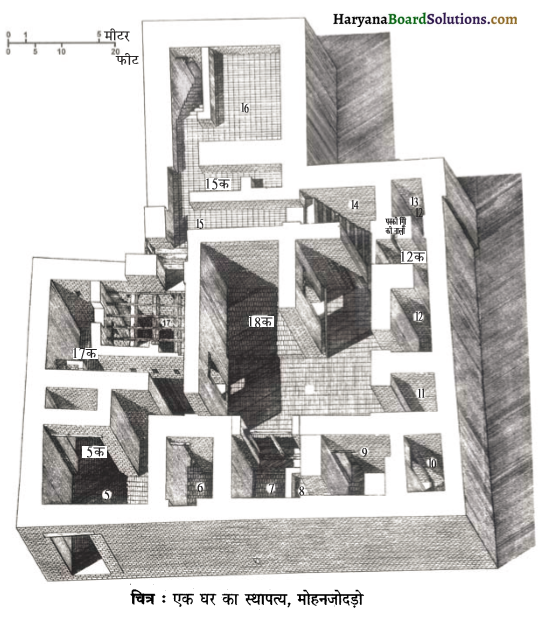

भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग छठी शताब्दी ई०पू० में विभिन्न क्षेत्रों में कई नगरों का उदय हुआ। ये नगर हड़प्पा सभ्यता के काफी समय बाद हड़प्पा क्षेत्रों से उत्तर:पूर्व में मुख्यतः गंगा-यमुना की घाटी में पैदा हुए। इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थीं। प्रमुख नगरों व कस्बों की सूची इस प्रकार से है-(1) पाटलिपुत्र, (2) उज्जयिनी, (3) कौशाम्बी, (4) अयोध्या, (5) श्रावस्ती, (6) काशी, (7) तक्षशिला अस्सपुर, (8) वैशाली, (9) कुशीनगर, (10) कपिलवस्तु, (11) साकेत, (12) मारूकच्छ (भड़ौच), (13) सोपारा, (14) तक्षशिला।

प्रश्न 3.

भूमि अनुदान पत्रों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

भूमि अनुदान पत्र अभिलेखों में ही सम्मिलित किए जाते हैं। इन दान पत्रों में राजाओं, राज्याधिकारियों, रानियों, शिल्पियों, व्यापारियों इत्यादि द्वारा दिए गए धर्मार्थ धन, मवेशी, भूमि आदि का उल्लेख मिलता है। राजाओं और सामंतों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान पत्र का विशेष महत्त्व है क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ईस्वी की आरंभिक शती से ऐसे अनुदान पत्र मिलने लगते हैं। अधिकांशतः ये ताम्रपत्रों पर खुदे हुए हैं। भूमि अनुदानकर्ता इन्हें दान प्राप्तकर्ता को प्रमाण के रूप में देते थे। सामान्यतः इन अनुदान पत्रों में भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गाँवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण उपलब्ध है।

प्रश्न 4.

अभिलेखों के साक्ष्य की सीमाएँ स्पष्ट करें।

उत्तर:

इतिहास की पुनर्रचना में अभिलेख विश्वस्त स्रोत माने जाते हैं। परंतु इनकी अपनी सीमाएँ भी होती हैं

(1) कभी-कभी अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं इससे अक्षर लोप हो जाते हैं। जिस कारण शब्दों वाक्यों का अर्थ समझ पाना कठिन हो जाता है।

राजा, किसान और नगर : आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ

(2) एक सीमा यह भी रहती है कि अभिलेखों में उनके उत्कीर्ण करवाने वाले के विचारों को बढ़ा-चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। अतः तत्कालीन सामान्य विचारों से इनका संबंध नहीं होता। फलतः कई बार ये जन-सामान्य के विचारों और कार्यकलापों पर प्रकाश नहीं डाल पाते।

प्रश्न 5.

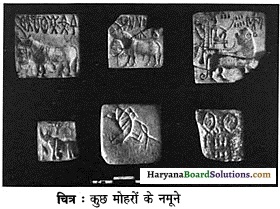

पंचमार्क सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

विनिमय के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सबसे पहले छठी शती ई०पू० में चाँदी और ताँबे के आयताकार या वृत्ताकार टुकड़े बनाए गए। इन टुकड़ों पर ठप्पा मारकर अनेक प्रकार के चिह्न जैसे कि सूर्य, वृक्ष, मानव, खरगोश, बिच्छु, साँप आदि खोदे हुए थे। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। इस प्रकार के पंचमार्क सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न 6.

‘प्रयाग प्रशस्ति’ के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

प्रयाग प्रशस्ति का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। इसका लेखक समुद्रगुप्त का राजकवि हरिषेण था। यह अभिलेख 33 लाइनों में संस्कृत भाषा में है। इससे हमें समुद्रगुप्त के चरित्र (गुणों) तथा सफलताओं की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के गुणों का बखान करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है-“धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अनेक गुणों और शुभकार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को खत्म कर दिया है।” समुद्रगुप्त की तुलना परमात्मा से भी की गई है। “वे परमात्मा पुरुष हैं …….वे करुणा से भरे हुए हैं… वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं।”

प्रश्न 7.

कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

कौटिल्य का अर्थशास्त्र-मौर्यकालीन रचना है। इसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। कौटिल्य प्राचीन भारत का एक प्रमुख कूटनीतिज्ञ व नीतिकार था। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य का शिक्षक व प्रधानमन्त्री था। पुस्तक के नाम से ऐसा आभास होता है कि इसकी विषय-सामग्री अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है, परन्तु इसमें शासन-सम्बन्धी विश्लेषण मुख्य है। इसमें शासक, उसकी सलाहकार परिषद्, जनता व शासक सम्बन्ध, न्याय व्यवस्था, शासन चलाने की प्रणाली, युद्ध नीति, विदेशी विशेषकर पड़ोसियों से सम्बन्धों के बारे में बताया है। यह रचना 15 खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में लेखक ने तत्कालीन राजनीति, शासन-प्रबन्ध, भारत की स्थिति, समाज व संस्कृति को विस्तृत ढंग से बताया है।

प्रश्न 8.

अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्त्व पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

अशोक के अभिलेखों से हमें महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार, उसकी शासन-व्यवस्था, धम्म प्रणाली तथा उसके द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। ये अभिलेख अशोक के चरित्र, उसकी पड़ोसियों के प्रति नीति तथा मौर्य कला पर भी प्रकाश डालते हैं।

प्रश्न 9.

अग्रहार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

अग्रहार से हमारा अभिप्राय उस भूमि से है जो अनुदान पत्रों के माध्यम से ब्राह्मणों को दी जाती थी। इस भूमि में ब्राह्मणों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया था। दूसरी ओर इस भूमि से जो आय होती थी वह ब्राह्मणों द्वारा धर्म एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों पर खर्च की जाती थी।

प्रश्न 10.

गुप्तकाल में किए गए भूमि अनुदानों की दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

भारत में भूमि अनुदान की प्रणाली प्रथम शताब्दी ई० से प्रारंभ हो गई थी। उत्तरी भारत में भूमि अनुदान के उदाहरण गुप्तकाल में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। गुप्तकाल की भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं

- भूमि अनुदान मुख्य तौर पर ब्राह्मणों को एवं धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था।

- दान देते समय दान प्राप्त करने वालों को उनके कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाते थे।

प्रश्न 11.

गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में जानकारी दीजिए। अथवा सोने के सिक्के के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर:

प्राचीन काल में सोने के कुछ सर्वाधिक सुंदर सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। अनेक सिक्कों पर विष्णु और गरुड़ के चित्र अंकित हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति और दूसरी ओर एक देवी की आकृति तथा नीचे लिच्छवयः शब्द उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा तथा ‘अश्वमेध पराक्रम’ अंकित मुद्रा इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के चाँदी के सिक्कों से पता चलता है कि उसने शकों को हराया। गुप्तकालीन सिक्कों का वजन कुषाण शासकों के सिक्कों के समान है। परंतु कुछ विद्वानों का विश्लेषण है कि कुषाण सिक्कों में स्वर्ण धातु की मात्रा अधिक थी।

प्रश्न 12.

बाद के गुप्त शासकों के काल में सोने के सिक्कों की कमी आने लगी थी। इतिहासकार इसका क्या अर्थ निकालते हैं?

उत्तर:

भारत में छठी शताब्दी ई० से सोने के सिक्कों के संचय कम मिले हैं। स्कंदगुप्त के राज्य काल (467 ई०) के अन्त में सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा कम होने लगी थी। कुछ इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि इस कमी का मुख्य कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लंबी दूरी के व्यापार में कमी आना था। इससे भारत की संपन्नता प्रभावित हुई तथा इससे भारत में नगरों का पतन होने लगा। परंतु कुछ अन्य इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि इस काल में नये नगरों तथा व्यापार के नेटवर्क का उदय हो रहा था। उनका मत है कि यह ठीक है कि सिक्के कम मिलने लगे हैं परंतु अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख है तो क्या इसका अर्थ यह लिया जाए कि सिक्के प्रचलन में अधिक थे तथा इनका संग्रहण न हुआ हो।

प्रश्न 13.

अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि पढ़ने में कौन सफल रहा?

उत्तर:

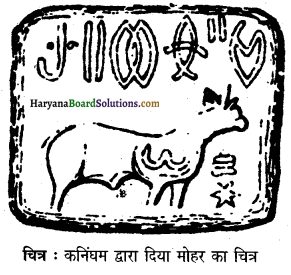

अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी। यह आधुनिक भारतीय लिपियों की उद्गम लिपि भी है। ब्राह्मी लिपि को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में पढ़ने (De cipher) में सफलता पाई। प्रिंसेप ने पाया कि अधिकांश अभिलेखों एवं सिक्कों पर ‘पियदस्सी’ राजा का उल्लेख है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था।

भारतीय इतिहासकार भारतीय शासकों की वंशावलियों की रचना के लिए विभिन्न अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग करने लगे थे। फलतः बीसवीं सदी के आरंभ तक भारत के राजनीतिक इतिहास की एक सामान्य रूपरेखा तैयार कर ली गई। इसके बाद इतिहासकार राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भो को समझने का प्रयास करने लगे।

प्रश्न 14.

धम्म महामात्र कौन थे?

उत्तर:

अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, इन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक ने धम्म नीति से अपने साम्राज्य में शांति-व्यवस्था तथा एकता बनाने का प्रयास किया। उसने लोगों में सार्वभौमिक धर्म के नियमों का प्रचार-प्रसार किया। अशोक के अनुसार, धर्म के प्रसार का लक्ष्य, लोगों के इहलोक तथा परलोक को सुधारना था। अशोक ने प्रचार करवाया कि धम्म के पालन से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म महामात्रों को व्यापक अधिकार दिए गए थे। उन्हें समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सुख के लिए कार्य करना था।

प्रश्न 15.

‘कनिष्क ‘ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

कनिष्क को इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। वह कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क ने 78 ई० (लगभग) में राजगद्दी ग्रहण की। उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। उसने अपने शासनकाल में पंजाब, कश्मीर, उज्जैन, मथुरा, मगध आदि क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कनिष्क की चीन विजय को सबसे महानतम विजय कहा जाता है। उसने चीन के शासक को युद्ध में पराजित करके काफी बड़े क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल किया था। कनिष्क एक धार्मिक प्रवृत्ति का बुद्धिमान शासक था। वह मूल रूप से सूर्य की पूजा किया करता था। कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया तथा उसका अनुसरण किया।

बौद्ध धर्म की नवीन शाखा ‘महायान’ के प्रचार-प्रसार में कनिष्क का महत्त्वपूर्ण योगदान था। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्तूपों तथा मठों का निर्माण करवाया। उसने देश-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक नियुक्त किए। बौद्ध धर्म की चौथी सभा का आयोजन कनिष्क द्वारा ही करवाया गया था। इस सभा में शामिल भिक्षुओं ने अपने विचारों तथा अनुभव के आधार पर बौद्ध धर्म में चल रहे मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। कनिष्क बौद्ध भिक्षुओं की धन से भी सहायता करता था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार निर्बाध गति से चलता रहे।

प्रश्न 16.

अशोक के धर्म के कोई दो सिद्धान्त बताइए।

उत्तर:

(i) सहिष्णुता यह अशोक के धम्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसका आधार ‘वाणी पर नियन्त्रण’ है। मनुष्य को अवसर के महत्त्व को देखकर बात करनी चाहिए। अपने स्वयं के धर्म की भी अत्यधिक प्रशंसा तथा दूसरों के प्रति मौन रहने से भी तनाव ही बढ़ता है। मनुष्य को दूसरे आदमी के सम्प्रदाय का आदर भी करना चाहिए।

(ii) अहिंसा-धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धान्त अहिंसा था। इसके मुख्यतः दो पहलू थे-पहला इसके अन्तर्गत पशु-पक्षियों के वध पर रोक लगाई गई। अहिंसा का दूसरा पहलू हिंसात्मक युद्धों (भेरिघोष) को त्यागकर धम्म विजय (धम्मघोष) अपनाना था। वृहद् शिलालेख XIII में उसने कलिंग युद्ध के दौरान हुई विनाशलीला का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है।

प्रश्न 17.

छठी शताब्दी ई०पू० में नगरों में शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणियों (Guilds) के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

छठी शताब्दी ई०पू० में गंगा-यमुना की घाटी में नगरों का उदय एवं विकास होने लगा। इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे। इन नगरों में राजा, सेना, राज्याधिकारियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में शिल्पकार और व्यापारी भी रहते थे।

इन शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणियों या संघों का भी उल्लेख मिलता है। प्रत्येक श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था। इन श्रेणियों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कारीगर सम्मिलित होते थे। प्रमुख शिल्पकार श्रेणियाँ थीं-धातुकार (लुहार, स्वर्णकार, ताँबा, कांसा व पीतल का काम करने वाले), बढ़ई, राजगीर, जुलाहे, कुम्हार रंगसाज, बुनकर, कसाई, मछुआरे इत्यादि। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, उन्हें ऋण प्रदान करती थीं और उनका धन संचय करती थीं। श्रेणियाँ कच्चा माल खरीदती थीं और तैयार माल बाजार में बेचती थीं। ये माल तैयार करने के नियमों का निर्धारण करती थीं। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के आपसी विवादों को सुलझाती थीं। कई बार ये सिक्के भी जारी करती थीं। ये श्रेणियाँ शिक्षण संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं को दान भी देती थीं। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि इसके कलात्मक दरवाजों में से एक दरवाजा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के संघ ने बनवाया था।

प्रश्न 18.

पाटलिपुत्र के उत्कर्ष व पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? .

उत्तर:

यह अत्यंत उत्सुकता का विषय है कि पाटलिपुत्र का उत्कर्ष व पतन कैसे हुआ। पहले यह एक छोटा-सा गाँव था जो पाटलि के नाम से जाना जाता था। 5वीं सदी ई०पू० में मगध के शासकों ने यहाँ पर राजधानी बदली तथा इसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया। चौथी सदी ई०पू० में यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा। इस काल में यह एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। बाद में इसका पराभव होने लगा। जब 7वीं सदी ई० में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने इस स्थल का दौरा किया तो उसने यहाँ पर नगर के भग्नावशेष को देखा। उसने लिखा कि यहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे थे। वर्तमान में यह नगर पटना के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 19.

मैगस्थनीज़ और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

मैगस्थनीज़ को फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। वह पाटलिपुत्र में 302 ई० पूर्व से 298 ई०पूर्व तक रहा। इसने भारत के सम्बन्ध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्यकालीन भारत के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विदेशी वृत्तांत है। इसमें उसने तत्कालीन भारत की प्राकृतिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु, पशु-पौधे व शासन-प्रणाली तथा सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था का विषद वर्णन किया है। यद्यपि इस ग्रंथ में मैगस्थनीज़ ने कुछ बातें सुनी-सुनाई और अविश्वसनीय लिखी हैं, फिर भी ए०एल०बाशम का यह कथन उपयुक्त लगता है, “चाहे मैगस्थनीज़ का लेख उतना पूर्ण एवं यथार्थ नहीं जितना कि हम चाहते हैं, फिर भी इसका महत्त्व है क्योंकि यह एक विदेशी यात्री का भारत के बारे में प्रामाणिक एवं सम्बद्ध वृत्तांत है।” परन्तु दुर्भाग्यवश उसकी मूलकृति (इंडिका) उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी हमें परवर्ती यूनानी लेखकों (स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लीनी ज्येष्ठ, एरियन, प्लूटार्क आदि) द्वारा अपनी पुस्तकों में दिए गए उद्धरणों से ही मिलती है।

प्रश्न 20.

प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भूमि अनुदान क्यों किया जाता था?

उत्तर:

भारत में पहली सदी ई० से शासकों द्वारा भूमि अनुदान देने के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। ये अनुदान धार्मिक संस्था, ब्राह्मणों, भिक्षुओं आदि को दिए जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि भूमि अनुदान अनेक कारणों से दिए गए जो निम्नलिखित अनुसार थे

- कुछ का मानना है कि शासक अपने धर्म व संस्कृति का प्रसार कर राज्य का विस्तार तथा स्थायित्व चाहते थे।

- शासक कृषि क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे।

- इन भूमि अनुदानों से शासक स्थानीय प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे।

- एक अन्य विचार यह भी है कि शासक अपने आपको समाज के अन्य लोगों से श्रेष्ठ और उच्च मानवीय गुणों वाला दिखाना चाहते थे।

प्रश्न 21.

मौर्यकाल में सैन्य प्रबंध से जडी दूसरी उपसमिति का क्या कार्य था?

उत्तर:

यह उपसमिति यातायात और खानपान की व्यवस्था देखती थी। इसके लिए उसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ते थे

- सेना के हथियार ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना।

- सैनिकों के लिए भोजन तथा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना।

- सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना।

प्रश्न 22.

राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए अशोक प्रेरणा का स्रोत क्यों था?

उत्तर:

उपनिवेशिक काल में भारत में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखते हुए अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। उनके सकों की तुलना में काफी शक्तिशाली और परिश्रमी था। उसके राज्य का आदर्श उच्च था। वह उन शासकों की अपेक्षा बहुत ही विनीत था, जो अपने नाम के साथ बड़ी-बड़ी उपाधियाँ लगाते थे। अशोक के इन्हीं गुणों के कारण उसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्रेरणा का स्रोत माना।

प्रश्न 23.

‘मौर्य साम्राज्य का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि बताया गया है’ इसे स्पष्ट करते हुए तीन तर्क दीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य को अत्यधिक महत्त्व दिया है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने इसको नकारा है। उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं

- मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्ष ही चला जो कोई बड़ा काल नहीं है।

- मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सारे भागों पर फैला हुआ नहीं था।

- साम्राज्य की सीमा में भी सभी भागों पर एक-सा नियंत्रण नहीं था।

प्रश्न 24.

भारतीय उपमहाद्वीप में छठी सदी ई०पू० में उदय होने वाले नगरों की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

भारतीय उपमहाद्वीप पर छठी सदी ई०पू० में अनेक नगरों का उदय हुआ। इन नगरों की विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

- इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे।

- प्रायः ये सभी नगर स्थल या नदी मार्गों पर बसे थे।

- मथुरा जैसे नगर सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र थे।

प्रश्न 25.

सरदार कौन होते थे? इनके क्या कार्य थे?

उत्तर:

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अनेक क्षेत्रों में शक्तिशाली सरदारों का उदय हुआ। इनका पद पैतृक भी हो सकता था और नहीं भी। ये सरदार विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे। युद्ध के समय ये सेना का नेतृत्व करते थे। साथ ही विवादों को सलझाने में भी मध्यस्थ का काम करते थे। ये सरदार अपने अधीनस्थ लोगों से भेंट प्राप्त करते थे और उसका कछ भाग अपने समर्थकों में बाँटते थे।

प्रश्न 26.

‘छठी शताब्दी ई०पू० में उपमहाद्वीप में पनपे सभी नगर संचार मार्गों पर बसे हुए थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

यह बात सही है कि इस काल में पनपे नगर संचार मार्गों पर बसे हुए थे। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित अनुसार है

- पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे।

- उज्जैन जैसे कुछ नगर भू-तल मार्गों पर बसे थे।

- पुहार जैसे नगर समुद्रतट पर समुद्री मार्ग पर स्थित थे।

प्रश्न 27.

प्रभावती कौन थी?

उत्तर:

प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त II (375-415 ई०) की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक शासक से हुआ। प्रभावती के बारे में विशेष बात यह है कि उसने भूमि अनुदान दिया था जो किसी महिला द्वारा भूमिदान का विरला उदाहरण है।

प्रश्न 28.

‘पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रियन सी’ नामक पुस्तक किस बात पर प्रकाश डालती है?

उत्तर:

पेरिप्लस’ एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री रास्ता और ‘एरीथ्रियन’ शब्द का यूनानी में अर्थ है ‘लाल सागर’। इसका लेखक कोई यूनानी है। इस रचना में 80-115 ई० के मध्य रोम को निर्यात होने वाली व्यापारिक मदों का विवरण दिया गया है। इन मदों में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएँ थीं काली मिर्च, दाल-चीनी जैसे गर्म मसाले। इसके बदले में भारत में बहुमूल्य वस्तुएँ (पुखराज, मूंगे, हीरे, सोना आदि) आयात की जाती थीं।

प्रश्न 29.

अशोक द्वारा धारण की गई दो उपाधियाँ कौन-सी थीं? उनका अर्थ भी बताइए।

उत्तर:

अशोक द्वारा धारण की गई दो उपाधियाँ निम्नलिखित थीं

- देवानांपिय,

- पियदस्सी। ‘देवानांपिय’ का अर्थ है-देवताओं का प्रिय तथा ‘प्रियदस्सी’ का अर्थ है-‘देखने में सुंदर’।

प्रश्न 30.

‘शिल्पादिकारम’ के विवरण से पता चलता है कि पांड्य सरदारों को लोग उपहार देते थे। स्पष्ट कीजिए कि लोग उपहार क्यों देते थे तथा ये सरदार उनका उपयोग किसलिए करते होंगे?

उत्तर:

शिल्पादिकारम् में विवरण मिलता है कि लोगों ने पांड्य सरदार को उपहार में अनेक वस्तुएँ (जैसे हाथीदाँत, शहद, चंदन, हल्दी, इलायची, काली मिर्च, बड़े नारियल, आम, फल, जानवरों व पक्षियों के बच्चे) दीं। लोगों का मानना था कि वे राजा के शासन में रह रहे थे। ये उपहार राजा का सम्मान करने के लिए दिए गए। सरदार इन उपहारों का उपयोग स्वयं करते होंगे अथवा इन्हें अपने समर्थकों के बीच बँटवा देते होंगे।

प्रश्न 31.

600 ई०पू० के बाद नद्री घाटियों और समुद्रतट पर विकसित हुए शहरों और कस्बों की सूची बनाइए। इन शहरों को हम भारत के शहरीकरण की अवस्था क्यों कहते हैं?

उत्तर:

इस काल में विकसित हुए नदी घाटियों तथा समुद्र तटीय नगरों के नाम निम्नलिखित प्रकार से हैं

- नदी घाटियों में विकसित नए शहर थे-राजगृह, राजगीर, पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, सारनाथ, वाराणसी, मथुरा, कन्नौज, तक्षशिला, सुवर्णगिरि, नालंदा आदि।

- समुद्रतट पर विकसित हुए शहर थे-चंपा, पुहार, मालाबार, कोदूमनाल, भृगुकच्छ आदि।

हड़प्पा सभ्यता से जुड़े शहरों के पतन के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। 1500 वर्षों के बाद नए नगर उत्तरी भारत व अन्य क्षेत्रों में विकसित हुए तो इन नगरों को इतिहासकारों ने भारत में शहरीकरण की दूसरी अवस्था का नाम दिया है।

प्रश्न 32.

मौर्योत्तर काल में कौन-कौन से प्रमुख शिल्प थे?

उत्तर:

मौर्योत्तर काल में वस्त्र बनाने, रेशम बुनने, अस्त्रों एवं विलासिता का निर्माण, लोहारों, धातु शिल्पियों, सुनार, रंगरेज (कपड़ा रंगना), दंत शिल्प, मूर्तिकार गंधियों इत्यादि के प्रमुख कार्य थे।

प्रश्न 33.

रेशम मार्ग किसे कहते हैं? भारत इससे कैसे जुड़ा था?

उत्तर:

चीन से रेशम रोमन साम्राज्य को भेजा जाता था। जिस मार्ग से रेशम चीन से रोमन साम्राज्य जाता था, वह मार्ग रेशम मार्ग (Silk Route) के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग चीन से शुरु होकर मध्य एशिया से अफगानिस्तान और ईरान होता हुआ रोम साम्राज्य में पहुँचता था। ईरान से पार्थियन साम्राज्य की स्थापना होने से इस मार्ग में बाधा आई। तब यह रेशम मध्य एशिया से अफगानिस्तान और फिर भारत आकर पश्चिम बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य को जाने लगा।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अशोक के प्रमुख अभिलेखों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

देश में सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख-स्तंभ लेख हैं। प्रमुख नगर या व्यापार मार्गों पर स्थित ये अभिलेख सारे भारतवर्ष में पाए गए हैं। अफगानिस्तान में ये अरामेइक और यूनानी लिपि में हैं। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में तथा शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के ये अभिलेख सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों या शासनादेश की श्रेणी में आते हैं। अशोक के प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं

1. चौदह वृहद् शिलालेख-बड़े-बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण शिलालेख दिए गए स्थानों पर मिले हैं-मानसेहरा (पाकिस्तान), कलसी (देहरादून, उत्तराखंड), गिरनार (गुजरात), शाहबाजगढ़ी (पाकिस्तान), सोपारा (महाराष्ट्र), धौली और जौगड़ (ओडिशा), मास्की और एरगुड़ि (आन्ध्र प्रदेश)।।

2. लघु शिलालेख-ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं-रूपनाथ (जबलपुर, मध्यप्रदेश), गुजरो (दतिया, आंध्र प्रदेश)। इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ देवनाम् प्रियस अशोक राजस् शब्दों से हुआ है। सहसराम (शाहबाद, बिहार), मास्की (आन्ध्र प्रदेश), ब्रह्मगिरि (कर्नाटक), सिद्धपुर (ब्रह्मगिरि के पश्चिम में), अरहौरा (मिर्जापुर), दिल्ली, भाव-बैराट (राजस्थान)।

3. स्तम्भ लेख-ये छह स्थानों पर हैं-दिल्ली-टोपरा, दिल्ली-मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ व लौरिया अरराज। इनमें से प्रयाग स्तंभ लेख काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें अशोक द्वारा संघ के नियम पालन के लिए भिक्षु-भिक्षुणियों को निर्देश हैं। इसी स्तंभ पर एक और लेख भी मिला है जिसमें अशोक की रानी कारूवारी के द्वारा बौद्ध संघ को दान का उल्लेख है। इसलिए इसको रानी अभिलेख (Queen Edict) भी कहा जाता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त बैराट, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख, धौली व जौगड़ में कलिंग शिलालेख भी प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 2.

अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? अशोक के अभिलेखों से उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

इतिहासकार और अभिलेखशास्त्री अभिलेखों से किस प्रकार साक्ष्य प्राप्त करते हैं तथा उन साक्ष्यों की सत्यता को स्थापित करने में उन्हें क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? यह इतिहास पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों में साक्ष्य प्राप्त करने व उससे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन से इसको समझा जा सकता है। अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उसका नाम नहीं लिखा है। इन अभिलेखों मैं केवल देवानांपिय (देवताओं का प्रिय) और पियदस्सी (प्रियदर्शी) का उल्लेख है। कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम था तथा बौद्ध ग्रंथों में अशो गया था। अभिलेख शास्त्रियों ने शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान के आधार पर परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला कि ये अशोक की ही उपाधियाँ थीं तथा यह एक ही शासक था।

अशोक यह दावा करता है कि उससे पूर्व किसी शासक के द्वारा अपने राज्य में प्रतिवेदन (Reports) प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं थी। क्या यह दावा ठीक है? क्या यह सत्य है कि उसके पूर्व के राजनीतिक इतिहास में यह व्यवस्था नहीं थी। अभिलेखों के परीक्षण से पता लगता है कि यह बात बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है। अशोक के अभिलेखों में कोष्ठकों (Words Within brackets) में शब्द लिखे गए हैं। अभिलेखशास्त्री कभी-कभार इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर इनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। परंतु साथ ही यह भी ध्यान में रखते हैं कि कहीं मौलिक अर्थ में परिवर्तन न आ जाए।

अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों को किसी नगर या व्यापारिक मार्गों के समीप लगवाया। इसका क्या अर्थ निकाला जाए ? क्या सभी गुजरने वाले रुककर इन्हें पढ़ते थे। जबकि अधिकतर लोग अशिक्षित होंगे। क्या सारे उपमहाद्वीप पर प्राकृत भाषाओं को समझा जाता था? क्या सम्राट की आज्ञाओं का सभी लोग पालन करते थे। इन साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर जान पाना आसान नहीं है।

अशोक के अभिलेखों में एक अन्य समस्या उभरती है। अशोक अपने 13वें शिलालेख में कलिंग की विजय तथा उससे होने वाली वेदना का विवरण देता है। इससे युद्ध के प्रति उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। उसने धम्म विजय का मार्ग अपनाया। परंतु यह स्थिति जटिल हो जाती है जब हम लेख के ऊपरी अर्थ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उड़ीसा (ओडिशा) से प्राप्त हुए अभिलेखों में अशोक की वेदना का उल्लेख नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि ये अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं हैं जो जीता गया था या इसका अर्थ यह लिया जाए कि उस क्षेत्र में स्थिति अत्यधिक कष्टप्रद थी। अतः शासक उस मुद्दे को बता ही नहीं पाया।

प्रश्न 3.

मुद्राशास्त्र क्या है?

उत्तर:

सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र (Numismatics) कहा जाता है। मुद्राशास्त्र में सिक्कों की बनावट, लिखावट, दृष्यांक आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही उनमें प्रयोग की गई धातु तथा उनकी प्राप्ति के स्थान का भी विश्लेषण किया जाता है। पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शासकों की राज्य सीमा, राज्यकाल, आर्थिक स्थिति तथा धार्मिक विश्वासों के संबंध में सिक्के महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व की जानकारी भी प्राप्त होती है। मुद्रा प्रणाली का आरंभ मानव की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। मुद्राशास्त्रियों ने इनका अध्ययन कर प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियाँ तैयार की हैं।

भारत में सबसे पहले छठी सदी ई०पू० में चाँदी व ताँबे के आहत सिक्के प्रयोग में आए। पूरे महाद्वीप में खुदाई के दौरान सिक्के मिले हैं। मौर्य काल में सिक्के जारी किए गए। हिंदू-यूनानी शासकों ने सिक्कों पर प्रतियाँ और नाम लिखवाया। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। दक्षिण भारत में भी शासकों ने सिक्के जारी किए। वहाँ से रोमन सिक्के भी मिले हैं। बड़े पैमाने पर गुप्त शासकों के सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के काफी भव्य हैं। भारत के अनेक संग्रहालयों (कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि) में ये सिक्के सुरक्षित हैं।

प्रश्न 4.

हिन्द-यूनानी व कुषाण सिक्कों की जानकारी दें।

उत्तर:

यूनानी प्रभाव के अन्तर्गत हिन्द-यूनानी शासकों ने मौर्योत्तर काल (लगभग दूसरी सदी ई०पू०) में पहली बार इतने बड़े सिक्के जारी किए जिन पर शासक का नाम तथा चित्र बने थे। इन सिक्कों से यह स्पष्ट था कि ये सिक्के किन-किन राजाओं के हैं। मिनांडर के सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

उनका साम्राज्य मध्य एशिया से मध्य भारत तक फैला हुआ था। मध्य एशिया के व्यापार मार्गों पर इनका नियंत्रण था। उल्लेखनीय है कि कुषाण शासकों ने पहली बार नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों के चाँदी के सिक्के नहीं मिलते। संभवतः यूनानियों और शकों के चाँदी के सिक्के कुषाण साम्राज्य में बिना रोक-टोक चलते थे।

कुषाणों के सिक्कों तथा समकालीन रोमन सिक्कों के वजन में समानता पाई गई है। रोमन और पार्थियन सिक्के उत्तरी और मध्य भारत में अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश रोमन सिक्के सोने और चाँदी के हैं।

प्रश्न 5.

महाजनपदों की आय के स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी (Capital) थी जिसकी किलेबंदी की जाती थी। राज्य को किलेबंद शहर, सेना और नौकरशाही के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। धन के अभाव में राज्य की व्यवस्था का सच पाना कठिन था। तत्कालीन धर्मशास्त्रों में इस संबंध में अनेक उल्लेख पाए गए हैं। इस काल में रचित इन धर्मशास्त्रों में शासक तथा लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। इन शास्त्रों में राजा को यह सलाह दी गई कि वह कृषकों, व्यापारियों और दस्तकारों से कर तथा अधिकार (Tribute) प्राप्त करे। किन्तु हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि राजा वनवासी और पशुचारी समुदायों से भी धन वसूलते थे या नहीं। हाँ पड़ोसी राज्य पर हमला कर धन लूटना या प्राप्त करना वैध (Legitimate) उपाय बताया गया। धीरे-धीरे इनमें से कई राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र का गठन कर लिया था परंतु कुछ राज्य अभी भी अस्थायी थे।

प्रश्न 6.

मौर्य साम्राज्य के महत्त्व पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्त्व है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य था जो लगभग 150 वर्षों (321 ई०पू० से 185 ई०पू०) तक अस्तित्व में रहा। इस काल की राजनीतिक और भौतिक-सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर इतिहासकारों के विचारों को निम्नलिखित दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है

(1) 19वीं सदी में भारत के इतिहासकारों ने जब अपने प्रारंभिक इतिहास का पुनर्निर्माण शुरू किया तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उदय को महत्त्वपूर्ण सीमा रेखा (land mark) स्वीकारा। 19वीं तथा 20वीं सदी के राष्ट्रवादी इतिहासकार यह संभावना देखकर भाव-विभोर हो उठे कि प्रारंभिक भारत में एक इतने महत्त्वपूर्ण साम्राज्य का जन्म हुआ था। पुरातात्विक प्रमाणों से भी साम्राज्य की पाषाण मूर्तियों का पता लगा कि वे मूर्तियाँ कला के अद्भुत नमूने थीं। इस काल में शिल्पकला का चरम विकास हुआ। इस काल अशोक के पाषाण स्तंभों में सारनाथ का स्तम्भ सर्वाधिक सुंदर नमूना है।

इसमें परस्पर पीठ सटाए बैठे चार शेरों की आकृतियाँ हैं। शीर्ष के नीचे गोलाई पर हाथी, बैल, सिंह व घोड़े की दौड़ती हुई आकृतियाँ हैं। इनके बीच-बीच में चार धर्म-चक्र उत्कीर्ण किए हुए हैं जो बौद्ध धर्म के धर्म-चक्र प्रवर्तन के प्रतीक रूप हैं। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने इस सारनाथ स्तंभ के शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न स्वीकार किया है। इतिहासकारों को यह जानकर भी सुखानुभूति हुई कि अशोक के अभिलेखों के संदेश दूसरे शासकों के आदेशों के बिल्कुल भिन्न थे। ये अभिलेख उन्हें बताते थे कि अशोक बहुत ही शक्तिशाली तथा मेहनती सम्राट था जो विनम्रता से (बिना बड़ी-बड़ी उपाधियों को धारण किए) जनता को पुत्रवत मानकर उनके नैतिक उत्थान में लगा रहा। इस प्रकार इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन इतिहासकारों ने अशोक को प्रेरणादायक व्यक्तित्व स्वीकारा तथा मौर्य साम्राज्य को अत्यधिक महत्त्व दिया।

(2) स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के भारतीय इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से थोड़ा अलग मत रखते हैं। वे राष्ट्रवादी इतिहासकारों की महिमामण्डन करने वाली शैली से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि मौर्य साम्राज्य दीर्घकाल तक जीवित नहीं रहा। यह उपमहाद्वीप के इतिहास में लगभग 150 वर्षों तक रहा जो कोई लंबा काल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस साम्राज्य में उपमहाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र शामिल नहीं थे। यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भी साम्राज्य के सारे हिस्सों . पर केंद्रीय सत्ता का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। फलतः दूसरी सदी ई०पू० में भारत के अनेक भागों में नए-नए राजवंश तथा राज्य अस्तित्व में आने लगे थे।

प्रश्न 7.

पाटलिपुत्र के प्रशासन पर मैगस्थनीज़ के विवरण का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

मैगस्थनीज़ ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का काफी विस्तृत विवरण दिया है। नगर प्रशासन चलाने के लिए अलग से अधिकारी वर्ग होता था। नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक अथवा नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर में आधुनिक मजिस्ट्रेट का कार्य नगर व्यवहारक महामत करता था। उसके अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद् करती थी, जो 6 उपसमितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे।

1. पहली समिति-यह शिल्प उद्योगों का निरीक्षण करती थी एवं शिल्पकारों के अधिकारों की रक्षा भी करती थी।

2. दसरी समिति-यह विदेशी अतिथियों का सत्कार. उनके आवास का प्रबंध तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का क करती थी। उनकी चिकित्सा का प्रबंध भी करती थी।

3. तीसरी समिति-यह जनगणना तथा कर निर्धारण के लिए, जन्म-मृत्यु का ब्यौरा रखती थी।

4. चौथी समिति-यह व्यापार की देखभाल करती थी। इसका मुख्य काम तौल के बट्टों तथा माप के पैमानों का निरीक्षण तथा सार्वजनिक बिक्री का आयोजन यानी बाजार लगवाना था।

5. पाँचवीं समिति-यह कारखानों और घरों में बनाई गई वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। विशेषतः यह ध्यान रखती थी कि व्यापारी नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर न बेचें। ऐसा करने पर दण्ड की व्यवस्था थी।

6. छठी समिति-इसका कार्य बिक्री कर वसूलना था। जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाती थी, उसका दसवां भाग बिक्री कर के रूप में दुकानदार से वसूला जाता था। यह कर न देने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी।

प्रश्न 8.

भूमि अनुदान के फलस्वरूप ग्रामों में उभरे नए संभ्रांत वर्ग कौन-से थे?

उत्तर:

भारत में प्रथम सदी ई० से भूमि अनुदान दिए जाने के प्रमाण मिलने लगते हैं। राजा या बड़े व्यक्तियों द्वारा धार्मिक महत्त्व की संस्था या व्यक्तियों को भूमि अनुदान के साथ-साथ प्रमाण के रूप में दिए गए पत्र को भूमि अनुदान पत्र कहा जाता था। इनमें से कुछ अनुदान पत्र पाषाण पर खुदे हुए हैं तथापि अधिकांश अनुदान पत्र हमें ताम्रपत्रों पर उपलब्ध होते हैं। प्रारंभ में ऐसे भूमि अनुदान पत्र मुख्य रूप से ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं; जैसे मंदिर, मठ, विहार आदि को दिए गए। बाद में राजकीय अधिकारियों तथा सेना के अधिकारियों की भी भूमि अनुदान प्रथा शुरू हुई। प्रारंभ में ये अनुदान पत्र संस्कृत भाषा में प्राप्त होते थे बाद में स्थानीय भाषाओं; जैसे तमिल, तेलुगू आदि में भी मिलने लगे। विभिन्न शासकों द्वारा अनुदान पत्र (Land Grants by Different Rulers) मौर्यकाल में कौटिल्य ने लिखा है कि राजा ब्राह्मणों, राज्याधिकारियों, राजकुमारों, रानियों, सेना की टुकड़ी रखने के बदले जमींदारों को भूमि अनुदान कर सकता है।

सातवाहन शासक वासिष्ठी पुत्र पुलाभावी ने गुफा में रहने वाले भिक्षुओं को गाँव अनुदान किया तथा अनुदान पत्र प्रदान किया। साथ ही इस अनुदान पत्र में यह आदेश था कि राजकीय कर्मचारी या पुलिस इस गाँव में प्रवेश न करे। परंतु राजा ऐसे अनुदान को रद्द भी कर सकता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी भूमि अनुदान की। नासिक अभिलेख में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि अनुदान में दिए गए गाँव में कोई सरकारी अधिकारी प्रवेश नहीं करेगा तथा कोई भिक्षुओं को नहीं छुएगा।

गुप्तकाल में अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सम्राटों ने धार्मिक कार्यों या परोपकार के लिए अनेक गाँव अनुदान में दिए। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त द्वारा दिए अनुदान पत्र का विवरण हमें प्राप्त होता है। प्रभावती ने अभिलेख में ग्राम कुटुंबिनों (गृहस्थ और कृषक), ब्राह्मणों और दंगुन गाँव के अन्य निवासियों को स्पष्ट आदेश दिया। उस समय गाँवों में अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता था। ग्रामों में अन्न उत्पादन के अलावा घास, जानवरों की खाल व कोयला प्राप्त होता था। मदिरा, नमक, खनिज पदार्थ, फल-फूल, दूध आदि भी गाँवों के उत्पादों में मुख्य थे। सरकार इन सबको प्राप्त करने का अधिकार अग्रहार ग्रामों (अनुदानित ग्रामों) में अनुदान प्राप्तकर्ता को दे देती थी।

भूमि अनुदान से स्पष्ट है कि गाँवों में भूमि अनुदान प्राप्त नया वर्ग उभर रहा था। अनुदान पत्र में उल्लेख होता था कि किस व्यक्ति को अनुदान दिया गया है तथा उसे क्या-क्या अधिकार प्राप्त होंगे। गाँवों के लोगों को नए प्रधान (अनुदान प्राप्तकत्ता) के आदेशों के पालन की हिदायत होती थी। गाँव के लोगों को सरकार को दिए जाने वाले कर और अन्य भेंटें अब अनुदान प्राप्तकर्ता को देनी होती थीं। ये ब्राह्मण अपनी इच्छा से गाँवों के लोगों से करों की वसूली भी करते थे। अतः स्पष्ट है प्राप्तकर्ताओं का विशिष्ट वर्ग उभरकर आ रहा था।

प्रश्न 9.

क्षेत्रीय राज्य या महाजनपदों के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी? 16 महाजनपदों के नाम बताइए।

उत्तर:

छठी सदी ई.पू. के काल को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में अति महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में भारत में व्यापक आर्थिक परिवर्तनों का दौर शुरु हुआ जिसने प्रारंभिक क्षेत्रीय राज्यों या 16 महाजनपदों के उदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि के क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन आया। इसमें धान की रोपण. विधि मुख्य थी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में लोहे का प्रयोग बढ़ा। साथ-ही-साथ नगरों की स्थापना हुई। नगरों में शिल्पसंघों (श्रेणी प्रणाली) और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। मुद्रा का प्रसार हुआ। व्यापार व वाणिज्य का प्रसार हुआ। इन आर्थिक परिवर्तनों ने महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की।

अब राजा अपने सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किसानों से उपज का हिस्सा एकत्र कर सकते थे अर्थात् राज्य की आय बढ़ी। इसका यह अर्थ है कि राजा की शक्ति बढ़ी। अब राजा बढ़ी हई आय तथा लोहे के शस्त्रों से जनपद का विस्तार कर सकता था। वस्तुतः यह काल प्रारंभिक राज्यों के उदय का काल था। अब क्षेत्रीय भावनाएँ प्रबल हुईं। लोगों का जो लगाव जन या कबीले से था, वह पहले अपने गाँव-घर से हुआ और बाद में अपने जनपद (अर्थात् जहाँ पर जन ने अपना पाँव रखा बस गया।) से हुआ। धीरे-धीरे यह जनपद ही अपना क्षेत्र विस्तार करके महाजनपदों में बदल गए।

छठी सदी ई० पू० में उदय हुए बौद्ध तथा जैन मत के ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंग्रतर निकाय में हमें राज्यों के नामों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है(i) अंग, (ii) मगध, (ii) काशी, (iv) कोशल, (v) वज्जि, (vi) मल्ल, (vii) चेदि (चेटी), (viii) वत्स, (ix) कुरू, (x) पांचाल, (xi) मत्स्य, (xii) शूरसेन, (xiii) अश्मक, (xiv) अवन्ति, (v) गांधार, (xvi) कंबोज।

प्रश्न 10.

मगध जनपद की शक्ति के उत्कर्ष में सहायक कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

छठी शताब्दी ई०पू० से चौथी शताब्दी ई०पू० के मध्य में 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। आधुनिक इतिहासकारों द्वारा मगध की शक्ति के उत्कर्ष के संबंध में विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं। संक्षेप में मगध के उत्कर्ष के कारणों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है

1. मगध की भौगोलिक अवस्था मगध के उत्थान में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी दोनों राजधानियाँ राजगृह व पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टिकोण से पूरी तरह सुरक्षित थीं। राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों की चारदीवारी को तोड़कर शत्रु का इसमें प्रवेश कठिन था। इसी तरह से पाटलिपुत्र भी सुरक्षित थी। इसके चारों ओर की नदियों गंगा, गंडक व सोन ने इसे जलदुर्ग बना दिया था।

2. मगध की आर्थिक दशा-जहाँ मगध की भौगोलिक स्थिति ने उसे आक्रमणकारियों से सुरक्षित बनाया, वहीं इसने वहाँ की आर्थिक स्थिति को भी सम्पन्न किया, जिसके बल पर मगध का उत्थान हुआ। मगध की उपयुक्त जलवायु ने उसे उपजाऊ बनाया। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी जिससे भूमि में उत्पादन अधिक होता था। इसके अतिरिक्त उत्पादन ने उद्योग-धंधों व वाणिज्य का विकास किया। इस विकास के कारण नगरों का उत्थान हुआ। कृषि, व्यापार व उद्योग के उन्नत होने से राज्य की आय बढ़ी। इस आर्थिक सम्पन्नता ने मगध शासकों को अधिक स्थायी सेना रखने की स्थिति में ला दिया, जिससे वे साम्राज्यवादी नीति को अपना सकें।

3. लोहे के विशाल भण्डार-मगध के साम्राज्य विस्तार में लोहे की खानों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण थी। लोहे की अच्छी खानों (आधुनिक झारखंड) से उन्हें पर्याप्त मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ। इस लोहे से उन्नत किस्म के शस्त्र बनाए जा सकें तथा खेती का विस्तार हो सका। अपने उत्तम शस्त्रों के प्रयोग से मगध अपने शत्रुओं को सरलता से पराजित कर पाया।

4. मगध की सैन्य व्यवस्था मगध के शासकों ने सैन्य व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। मगध के शासकों ने अपनी सेना में हाथियों को शामिल किया। मगध के साम्राज्य में बहुत से जंगल थे, जहाँ हाथी पाए जाते थे। दलदली भूमि पर घोड़े की तुलना में हाथी की उपयोगिता अधिक कारगर थी। दुर्गों को भेदने का काम भी केवल हाथी ही कर सकते थे।

5. मगध के शासकों की भूमिका-मगध के उत्थान में उसके शासकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण थी। मगध में एक के बाद अनेक शक्तिशाली शासक हुए। ये शासक महत्त्वाकांक्षी, योग्य व साहसी थे जिन्होंने अपने सैन्य कार्यों व कूटनीति के आधार पर अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। इस साम्राज्य की नींव बिम्बिसार द्वारा डाली गई। अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों में बनाया। उदय भद्र, शिशुनाग व महापद्मनन्द जैसे शासकों ने इसका खुलकर साम्राज्य विस्तार किया।

प्रश्न 11.

अशोक का धम्म क्या था? इसके कोई पाँच सिद्धांत लिखिए।

उत्तर:

1. अर्थ-अशोक ने प्रजा में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने का प्रयास किया। सामूहिक रूप से उसकी इसी नीति को धम्म कहा गया है। धम्म का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि ‘कियं चु धम्मे’ (अर्थात् धम्म क्या है) फिर उत्तर देता है, ‘अपासिनवे, बहुकथाने, दया, दान सोचये’ अर्थात् पाप-रहित होना (अपासिनवे), बहुत-से कल्याणकारी कार्य करना (बहुकथाने), प्राणियों पर दया करना, दान देना, सत्यता और शुद्ध कर्म ही धम्म है।

2. सिद्धांत-

1. सहिष्णुता-यह अशोक के धम्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसका आधार ‘वाणी पर नियन्त्रण’ है। मनुष्य को अवसर के महत्त्व को देखकर बात करनी चाहिए। अपने स्वयं के धर्म की भी अत्यधिक प्रशंसा तथा दूसरों के प्रति मौन रहने से भी तनाव ही बढ़ता है। मनुष्य को दूसरे आदमी के सम्प्रदाय का आदर भी करना चाहिए। ऐसा करने से उसके अपने धर्म का प्रभाव कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। इसी से सहनशीलता की भावना पैदा होगी। वह कहता है कि सर्वत्र सभी धर्म वाले एक-साथ निवास करें।

2. अहिंसा-धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धान्त अहिंसा था। इसके मुख्यतः दो पहलू थे-पहला इसके अन्तर्गत पशु-पक्षियों के वध पर रोक लगाई गई। सम्राट ने राजमहल में भी भोजन के लिए प्रतिदिन दो मोर तथा एक मृग के अतिरिक्त अन्य पशु-पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी थी। अहिंसा का दूसरा पहलू हिंसात्मक युद्धों (भेरिघोष) को त्यागकर धम्म विजय (धम्मघोष) अपनाना था। वृहद् शिलालेख XIII में उसने कलिंग युद्ध के दौरान हुई विनाशलीला का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वह अपने उत्तराधिकारियों (पुत्र अथवा प्रपौत्र) को भी युद्ध न लड़ने की सलाह देता है।

3. आत्मनिरीक्षण-अशोक ने आत्मनिरीक्षण के सिद्धान्त पर बल दिया है। इसके अनुसार मनुष्य को अच्छाइयों के साथ-साथ स्वयं की कमजोरियों अथवा कुप्रवृत्तियों (आसिनवों) का ज्ञान होना चाहिए। उग्रता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष तथा निष्ठुरता जैसी इन बुराइयों का पता आत्म-परीक्षण से ही लग सकता है, जिसमें वह निरन्तर प्रयास करके धीरे-धीरे मुक्त हो सकता है और पाप-रहित जीवन व्यतीत कर सकता है।

4. बड़ों का आदर-अशोक के धम्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बड़ों का आदर (अपरिचित) करना चाहिए। बच्चों को माता और पिता की आज्ञा माननी चाहिए। उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। इसी प्रकार शिष्यों को अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए तथा सभी को ब्राह्मणों व ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।

5. छोटों के प्रति प्रेम भाव-धम्म का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त यह था कि बड़ों को छोटों के साथ और स्वामी को सेवकों के साथ दया व प्रेमपूर्ण का व्यवहार (सम्प्रतिपति) करना चाहिए। उसने दासों, सेवकों तथा आश्रितों के प्रति विशेष तौर पर अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया।

प्रश्न 12.

क्या सारे मौर्य साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एकरूप प्रशासन प्रणाली विद्यमान थी?

उत्तर:

यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मौर्य साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एकरूप प्रशासन प्रणाली विद्यमान थी। आर्थिक आवश्यकताओं ने संभवतः मौर्य साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एक-जैसी प्रशासनिक व्यवस्था पैदा कर दी। अशोक के अभिलेख साम्राज्य के सभी भागों में फैले हुए थे। इनमें एक-जैसे सन्देश उत्कीर्ण थे। क्या इसका अर्थ यह लिया जाए कि इतने विशाल साम्राज्य में एक रूप प्रशासन व्यवस्था पनप गई थी। आवागमन व संचार के साधनों के विकसित अवस्था में होने पर भी क्या साम्राज्य के सभी भागों पर पूर्ण तथा एक रूप नियंत्रण था। वर्तमान में अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि साम्राज्य की विशालता और इसमें शामिल प्रदेशों की विविधताओं को देखते हुए यह एकरूपता संभव प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए साम्राज्य में अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी मैदान, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र व दक्षिण में कर्नाटक जैसे दूरवर्ती क्षेत्र थे।

ऐसी स्थिति में इतिहासकार रोमिला थापर के शब्दों में, स्थानीय स्तरों पर साम्राज्य के सभी भागों में एकरूप प्रशासन होना अनिवार्य नहीं है। संभवतः सर्वाधिक प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण पाटलिपुत्र (साम्राज्य की राजधानी) तथा उसके निकटवर्ती प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा होगा। इन प्रांतीय केंद्रों का भी बड़ी सूझबूझ से चुनाव किया गया होगा। उदाहरण के लिए उज्जैन एवं तक्षशिला लम्बी दूरी के व्यापार मार्गों पर स्थित थे। इसी प्रकार दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी (सोने की पहाड़ी) कर्नाटक में सोने की खदानों की दृष्टि से. महत्त्वपूर्ण थी। नियंत्रण तथा प्रशासन में एकरूपता की दृष्टि से साम्राज्य क्षेत्रों को तीन भागों में बाँटकर देखा जाता है साम्राज्य का नाभिकीय (केंद्रीय) क्षेत्र-यह केंद्रीय प्रदेश था। इसमें मगध क्षेत्र, यानि मुख्यतः गंगा घाटी और उसके आस-पास के इलाकों से लेकर विंध्य पर्वत के उत्तर तक भू-भाग शामिल था। साम्राज्य के इस भाग में प्रशासन पूर्ण रूप से लगभग वैसा ही था जैसा कौटिल्य ने अपने ‘अर्थशास्त्र’ और मैगस्थनीज़ ने अपनी पुस्तक ‘इंडिका’ में बताया है।

(i) विजित समृद्ध क्षेत्र-यह मगध क्षेत्र से बाहर मौर्य शासकों द्वारा जीता हुआ क्षेत्र था। इसमें मुख्यतः उत्तर:पश्चिमी तथा कलिंग का भू-भाग शामिल था। संसाधनों (उपजाऊ भूमि) की दृष्टि से यह समृद्ध भू-भाग था। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन का प्रबंध राजा का प्रतिनिधि (Governor) यानि कुमार करता था। यहाँ प्रशासन मोटे रूप में केंद्रीय क्षेत्र के प्रशासन से मिलता-जुलता था, परन्तु पूरी तरह से समरूप (Identical) नहीं था।

(1) सीमांत राज्य क्षेत्र-ऐसे क्षेत्रों को प्राचीन साहित्य में प्रयन्त कहा गया है। इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का व्यवहार में प्रत्यक्ष नियंत्रण भूमि से उस गलियारे तक सीमित था जहाँ से महत्त्वपूर्ण मार्ग गुजरते थे या कीमती कच्ची धातुओं के भंडार थे। इसका उदाहरण दक्कन प्रायद्वीप है। यहाँ मौर्यों का प्रत्यक्ष नियंत्रण कर्नाटक क्षेत्र में कोलार की सोने की खानों वाले क्षेत्र में था या फिर दक्षिण की ओर जाने वाले पूर्वी और पश्चिमी तटीय मार्गों पर था। स्पष्ट है कि साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में समरूप प्रशासन प्रणाली नहीं थी।

प्रश्न 13.

मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई चार कारण लिखिए।

उत्तर:

मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्व है। यह भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने देश के एक बड़े भाग पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। परन्तु धीरे-धीरे मौर्य साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ने लगी तथा उसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है

1. विशाल साम्राज्य– सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। इस विशालकाय साम्राज्य की प्रशासन-व्यवस्था संभालना प्रत्येक शासक के बस की बात नहीं थी। परिणामस्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य नियंत्रण से बाहर हो गया।

2. अयोग्य तथा निर्बल प्रशासक मौर्य साम्राज्य के नवीन शासक अपने पूर्वजों की भांति योग्य तथा शक्तिशाली नहीं थे। ये सभी शासक विस्तृत मौर्य साम्राज्य पर पकड़ बनाए न रख सके। साथ ही उनमें कुशल प्रशासन का गुण नहीं था। परिणामस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा।

3. बाहरी हमले-विदेशी हमलावर मानो मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने की राह देख रहे थे। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और मौर्य सीमाओं पर हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में मौर्य साम्राज्य की प्रशासन-व्यवस्था को भारी ठेस पहुँचाई।

4. खराब आर्थिक स्थिति मौर्य साम्राज्य जो पूर्व में धन-संपदा से परिपूर्ण एक साम्राज्य था धीरे-धीरे धन के अभाव से ग्रस्त हो गया। सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन के पश्चात हृदय खोलकर दान-दक्षिणा दी तथा कई भव्य निर्माण कार्य करवाए। इसका सीधा असर राजकोष पर पड़ा। खराब आर्थिक स्थिति में प्रशासनिक कार्यों का संचालन असंभव हो गया था।

प्रश्न 14.

सुदूर दक्षिण के तीन राज्यों (चेर, चोल व पांड्य) की संक्षिप्त जानकारी दें।।

उत्तर:

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण तथा सुदूर दक्षिण में कई. नए राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों को सरदारियों (Chiefdoms) के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के मुखिया को सरदार या राजा कहा जाता था। सुदूर दक्षिण में इस काल में तीन राज्यों का उदय हुआ। यह क्षेत्र तमिलकम् (इसमें आधुनिक तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश व केरल के भाग शामिल थे) कहलाता था। तीन राज्यों के नाम हैं-चोल, चेर और पाण्ड्य दक्षिण के ये राज्य संपन्न थे तथा लंबे समय तक अस्तित्व में रहे।

1. चेर-उदियन जेरल पहला प्रमुख शासक था। इसका पुत्र नेदुनजेरल आदन प्रतापी शासक था। उसने अनेक युद्धों में भाग लिया तथा अपना अधिकतर जीवन युद्ध शिविरों में बिताया। कहते हैं कि उसने सात राजाओं को हराकर ‘अधिराज’ की उपाधि धारण की। उसे इमयवरम्बन (Imayavarmban) (हिमालय तक सीमा वाला) भी कहा जाता है। शेनगुटुवन (धर्मपरायण कुटूवन) एक वीर और सबसे महान शासक बताया गया है। उसके पास एक शक्तिशाली बेड़ा था। यह लाल चेर के नाम से भी प्रसिद्ध था। वह संगम कवि परणार का समकालीन था। परणार ने उसके उत्तर भारतीय विजय अभियान का वर्णन किया है। शेनगुटुवन का सौतेला भाई तथा उसका उत्तराधिकारी पेरुंजेरल आदन था। पेरूंजेरल चोल शासक कारिकल का समकालीन था।

2. चोल-दक्षिण के प्राचीनतम शासक राजवंशों में से चोल प्रमुख हैं। चोल राज्य तोण्डेमण्डलम् या चोल मण्डलम् के नाम से जाने जाते हैं। इसकी राजधानी तिरुचिरापल्ली जिले में उरैयूर थी। बाद में इसकी राजधानी पुहार बनी। पुहार को कावेरी पत्तनम् के नाम से भी जाना जाता है। कारिकाल-प्रारम्भिक चोल शासकों में कारिकाल सबसे प्रसिद्ध है। कारिकाल का अर्थ ‘जले हुए पैर वाला व्यक्ति’ होता है। किंवदन्ती है कि बचपन में ही उसका अपहरण करके उसके शत्रुओं ने उसे बन्दी बना लिया था और बाद में कारागार में आग लगा दी थी। कहते हैं कि जब कारिकाल आग से निकलकर भाग रहा था तो उसका पैर झुलस गया। इस कारण उसे कारिकाल के नाम से जाना गया। उसके नाम के सम्बन्ध में अन्य व्याख्या कलिका काल (Death to Kali) अथवा शत्रु के हाथियों का काल (Death of Enemy Elephant) भी दी जाती है। कारिकाल के बाद गृहयुद्ध के कारण इसका पतन हो गया।

3. पाण्ड्य पाण्ड्य भी दक्षिण भारत के इतिहास में प्राचीनतम शासक राजवंशों में से एक थे। उनकी राजधानी मदुराई में तमिल कवियों तथा तमिल भाट कवियों की बड़ी सभाओं (संगमों) का आयोजन हुआ था। प्रथम पाण्ड्य शासक नेडियोन था। इसके बाद पाण्ड्य शासक पल्लशालई मुदृकडुमी था। इसे प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है।

पाण्ड्य शासकों में सबसे महान शासक नेइंजेलियन था। इसकी उपाधि से ज्ञात होता है कि इसने किसी आर्य (उत्तर भारत) सेना को पराजित किया। वह तलैयालंगानम् (Talaiyalanganam) के युद्ध को जीतने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। नेडुंजेलियन ने दो पड़ोसी शासकों और पाँच छोटे सरदारों के गुट का सफलतापूर्वक सामना किया। ये शत्रु उसकी राज्य सीमा में घुस आए थे। इन्हें उसने वापस खदेड़ दिया तथा तलैयालंगानम् (तंजौर जिले में तिरवालूर से आठ मील दूरी पर) नामक स्थान पर उन्हें हरा दिया। इन पराजित शासकों में चेर राजा शेय को बन्दी बनाकर पाण्डेय राज्य के कारागार में डाल दिया गया। इस विजय से उसका राज्य सुरक्षित हो गया तथा तमिल क्षेत्र के राज्यों पर उसका नियन्त्रण स्थापित हो गया।

प्रश्न 15.

प्रमुख गुप्त शासकों पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

उत्तर:

चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास महत्त्वपूर्ण परिघटना है। प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामन्त थे और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाकर कुषाणों के स्थान पर बिहार-उत्तरप्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं

1. चंद्रगुप्त प्रथम (319-334 ई०)-चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ। उससे लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर अपने आप को शक्तिशाली बताया। उसने गुप्त संवत् चलाया तथा ‘महाराजाधिराज’ की उपाधि धारण की।

2. समुद्रगुप्त (335-375 ई०) चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति में उसका गुणगान किया गया है। हरिषेण इस प्रशस्ति का लेखक, कवि और सेनापति था। समुद्रगुप्त के गुणों का बखान करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है-“धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को खत्म कर दिया है।” समुद्रगुप्त की तुलना परमात्मा से भी की गई है। “वे परमात्मा पुरुष हैं ……..वे करुणा से भरे हुए हैं… वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं।” समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उसने गंगा-यमुना दोआब के राजाओं को हराकर प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया। उसने 9 गणराज्यों को हराया। दक्षिण के 12 शासकों को हराकर अपने अधीन बनाया। विंध्य क्षेत्र के अटाविक राज्यों को अपने वश में किया। सीमावर्ती शासक भी उसकी अधीनता मानते थे।

3. चंद्रगुप्त द्वितीय (380-414 ई०) चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुँचा। उसने वाकाटकों से अपनी कन्या प्रभावती का विवाह किया जो बाद में पति की मृत्यु पर वहाँ की वास्तविक शासिका बनी। भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख बतलाते हैं कि उसने अपने पिता के हित में काम किया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अधिकार कायम कर लिया था। उसने शकों को पराजित किया तथा ‘शकारी’ की उपाधि धारण की। उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। दिल्ली में कुतुबमीनार के समीप (एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी शासक की कीर्ति का वर्णन किया गया है। इस चंद्र को बंदगुप्त माना जाता है। उसने “विक्रमादित्य’ की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त तथा स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अन्य प्रमुख शासक रहे।

प्रश्न 16.

अध्ययनकाल में व्यापार से संबंधी जानकारी दीजिए।

उत्तर:

छठी सदी ई०पू० से भारत में नगरों का विकास होने लगा था। ये नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे। साथ ही यहाँ पर शिल्प उत्पाद भी प्रमुख थे। यह भी उल्लेखनीय है कि ये नगर व्यापार मार्गों पर बसे हुए थे। मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल और दक्षिण के राज्यों में इस काल में व्यापार तथा वाणिज्य का विकास देखा जा सकता है। संक्षेप में इसकी जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है

1. व्यापार मार्ग-छठी शताब्दी ई०पू० से भारतीय उपमहाद्वीप पर भूतल और नदीय व्यापार मागों का विकास होने लगा था। एक-दूसरे को आड़े-तिरछे काटते ये व्यापार मार्ग उपमहाद्वीप के बाहर तक जाते थे। सबसे महत्त्वपूर्ण मार्ग पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जाता था। पूर्व में यह पाटलिपुत्र को ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जोड़ता था। दूसरा मार्ग कौशाम्बी से पश्चिम समुद्र तट पर भरुक (भरूच) बंदरगाह तक जाता था। एक दक्षिण-पूर्वी मार्ग पाटलिपुत्र से गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान तक जाता था। एक अन्य मार्ग वैशाली से कपिलवस्तु होकर पेशावर तक जाता था। आगे यह स्थल मार्ग पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों से होकर भूमध्य सागर तक जाता था। एक मार्ग तक्षशिला से काबुल तथा आगे बैक्ट्रिया से कैस्पियन सागर व काला सागर तक जाता था। इसी प्रकार एक मार्ग कंधार से ईरान तथा ईरान से पूर्वी भूमध्य सागर तक जाता था।

समुद्र तटीय मार्ग भी व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण थे। एक मार्ग भरूच बंदरगाह से सोपारा होते हुए पश्चिमी तट के साथ-साथ श्रीलंका तक जाता था। इसी प्रकार एक मार्ग ताम्रलिप्ति से पूर्वी तट के साथ-साथ जलमार्ग से श्रीलंका पहुँचता था। इस प्रकार समुद्र के माध्यम से व्यापारी दूर देशों तक व्यापार करते थे। उदाहरण के लिए अरब सागर से पूर्वी उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी से व्यापारी दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार करते थे।

2. व्यापार के साधन-यह जानना उपयोगी है कि उन दिनों में व्यापार किन साधनों से होता था। कुछ लोग पैदल सफर करते हुए अपना सामान बेचते थे। बड़े व्यापारी बैलगाड़ियों तथा लदू जानवरों के कारवाँ के साथ यात्रा करते थे। समुद्री नाविकों (Sea barers) का भी उल्लेख मिलता है। समुद्री व्यापार संकटों से भरा होता था परंतु इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता था। सफल व्यापारियों को तमिल में मासात्तुवन (Masattuvan) कहते थे। प्राकृत में इनके लिए सेट्ठी तथा स्थावाह (Satthavas) शब्द का प्रयोग हुआ है।