Haryana State Board HBSE 12th Class Sociology Solutions Chapter 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Sociology Solutions Chapter 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव

HBSE 12th Class Sociology परियोजना कार्य के लिए सुझाव Textbook Questions and Answers

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

निरीक्षण विधि की विशेषताएं बताएं।

(A) वैज्ञानिक सूक्षमता संभव है

(B) अपने आप निरीक्षण करना

(C) विश्वास योग्य

(D) a + b + c

उत्तर:

a + b + c

प्रश्न 2.

निरीक्षण के कितने प्रकार हैं?

(A) दो

(B) पाँच

(C) तीन

(D) चार।

उत्तर:

पाँच।

प्रश्न 3.

सहभागी निरीक्षण में वैज्ञानिक किसका भाग बन जाता है?

(A) समूह का

(B) समाज का

(C) घर का

(D) देश का।

उत्तर:

समूह का।

प्रश्न 4.

किस निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता कई प्रकार से समूह का अंग बनता है?

(A) सहभागी

(B) असहभागी

(C) अर्ध-सहभागी

(D) अनियंत्रित।

उत्तर:

सहभागी।

प्रश्न 5.

किस निरीक्षण में वैज्ञानिक तटस्थ भाव से निरीक्षण करता है?

(A) सहभागी

(B) असहभागी

(C) अर्ध-सहभागी

(D) अनियंत्रित।

उत्तर:

असहभागी।

प्रश्न 6.

किस प्रकार के निरीक्षण में वैज्ञानिक समूह की कुछ गतिविधियों में भाग लेता है?

(A) सहभागी

(B) असहभागी

(C) अर्ध-सहभागी

(D) अनियंत्रित।

उत्तर:

अर्ध-सहभागी।

प्रश्न 7.

जब वैज्ञानिक स्वाभाविक रूप में तथा स्वाभाविक स्थान पर निरीक्षण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं?

(A) अनियंत्रित निरीक्षण

(B) नियंत्रित निरीक्षण

(C) सहभागी निरीक्षण

(D) अर्ध-सहभागी निरीक्षण।

उत्तर:

अनियंत्रित निरीक्षण।

प्रश्न 8.

नियंत्रण कितने प्रकार का होता है?

(A) एक

(B) दो

(C) तीन

(D) चार।

उत्तर:

दो।

प्रश्न 9.

निरीक्षण विधि का गुण बताएं।

(A) विश्वासयोग्य

(B) आसान

(C) सर्वव्यापक

(D) a + b + c

उत्तर:

a + b + c

प्रश्न 10.

साक्षात्कार का क्या अर्थ है?

(A) घटना से संबंधित व्यक्ति से औपचारिक वार्तालाप

(B) व्यक्ति से मिलना

(C) a+b

(D) कोई नहीं।

उत्तर:

घटना से संबंधित व्यक्ति से औपचारिक वार्तालाप।

प्रश्न 11.

यह शब्द किसके हैं, “साक्षात्कार एक ऐसी क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति करीब-करीब अपनी कल्पना की मदद से अपेक्षाकृत अपरिचित के जीवन में प्रवेश करता है।”

(A) गुड तथा हॉट

(B) बोगार्डस

(C) पी० वी० यंग

(D) मोज़र।

उत्तर:

पी० वी० यंग।।

प्रश्न 12.

साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं?

(A) दो

(B) चार

(C) आठ

(D) पाँच।

उत्तर:

चार।

प्रश्न 13.

इनमें से साक्षात्कार विधि का गुण बताएं।

(A) ज्यादा समय

(B) ग़लत रिपोर्ट

(C) मनोवैज्ञानिक अध्ययन

(D) अच्छे साक्षात्कारों को न मिलना।

उत्तर:

मनोवैज्ञानिक अध्ययन।

प्रश्न 14.

Interview Guide किस प्रकार का प्रलेख है?

(A) मौखिक

(B) निबंधात्मक

(C) लघूत्तरात्मक

(D) लिखित।

उत्तर:

लिखित।

प्रश्न 15.

साक्षात्कार की तैयारी का सबसे पहला चरण क्या है?

(A) साक्षात्कार प्रदर्शिका का निर्माण

(B) समस्या का ज्ञान

(C) साक्षी का चुनाव

(D) पता नहीं।

उत्तर:

समस्या का ज्ञान।

प्रश्न 16.

साक्षात्कार की सीमा बताओ।

(A) उच्चकोटि की चतुरता न होना

(B) व्यक्तियों का झूठ बोलना

(C) साक्षी को साक्षात्कार के लिए राजी करना

(D) a + b + c

उत्तर:

a + b + c

प्रश्न 17.

साक्षात्कार विधि का गुण बताएं।

(A) सबसे लचीली विधि

(B) भावात्मक स्थितियों का अध्ययन

(C) अधिक उपयोगी

(D) a + b + c

उत्तर:

a + b + c

प्रश्न 18.

आँकड़ों तथा द्वितीयक स्त्रोत कौन-से हैं?

(A) सरकारी तथा गैर-सरकारी

(B) निजी तथा व्यक्तिगत

(C) सरकारी तथा अर्ध-सरकारी

(D) पता नहीं।

उत्तर:

सरकारी तथा गैर-सरकारी।

प्रश्न 19.

‘साक्षात्कार’ किस स्तर पर किया जाता है?

(A) व्यक्तिगत

(B) सार्वजनिक

(C) (A) व (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(A) व (B) दोनों।

प्रश्न 20.

परियोजना कार्य किस पर आधारित होता है?

(A) गुणात्मक तथ्य पर

(B) परिमाणात्मक तथ्य पर

(C) उपरोक्त दोनों पर

(D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

उपरोक्त दोनों पर।

प्रश्न 21.

शोध कार्य के लिए हम छात्रों से सीधे प्रश्न किस पद्धति के तहत पूछ सकते हैं?

(A) प्रेक्षण

(B) सर्वेक्षण

(C) साक्षात्कार

(D) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

साक्षात्कार।

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

परियोजना कार्य के लिए किस विधि का अनुसरण किया जाता है?

उत्तर:

परियोजना कार्य के लिए सामाजिक सर्वेक्षण विधि का अनुसरण किया जाता है।

प्रश्न 2.

परियोजना कार्य विधि के मुख्य समर्थक तथा जन्मदाता कौन हैं?

उत्तर:

परियोजना कार्य विधि के मुख्य समर्थक तथा जन्मदाता किलपैट्रिक (W.H. Kilpatric) को माना जाता है।

प्रश्न 3.

परियोजना कार्य का क्या अर्थ है?

अथवा

परियोजना कार्य क्या है?

अथवा

परियोजना का अर्थ बताएं।

उत्तर:

परियोजना कार्य एक नया अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करने का एक समस्यामूलक ढंग है तथा यह योजना की कार्य प्रणाली से संबंधित है।

प्रश्न 4.

परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

उत्तर:

परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है।

प्रश्न 5.

परियोजना कार्य विधि में रिपोर्ट कौन तैयार करता है?

उत्तर:

परियोजना कार्य विधि में रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा लिखी जाती है।

प्रश्न 6.

परियोजना कार्य के कितने स्तर होते हैं?

उत्तर:

परियोजना कार्य के चार स्तर होते हैं।

प्रश्न 7.

परियोजना कार्य का पहला स्तर कौन-सा होता है?

उत्तर:

परियोजना कार्य का पहला स्तर परियोजना कार्य का आयोजन होता है।

प्रश्न 8.

परियोजना कार्य का अंतिम स्तर कौन-सा होता है?

उत्तर:

परियोजना कार्य का अंतिम स्तर तथ्यों का प्रदर्शन होता है तथा रिपोर्ट लिखना होता है।

प्रश्न 9.

नियोजन क्या होता है?

उत्तर:

जब व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते समय अपने साधनों की व्यवस्था तैयार करता है तो उसे नियोजन कहते हैं।

प्रश्न 10.

नियोजन के कितने प्रकार हैं?

उत्तर:

नियोजन के दो प्रकार हैं-सामाजिक नियोजन तथा आर्थिक नियोजन।

प्रश्न 11.

अवलोकन पद्धति क्या है?

अथवा

प्रेक्षण का अर्थ बताएं।

अथवा

प्रेक्षण क्या है?

उत्तर:

जब हम किसी घटना को अपनी आँखों से देखते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं तो उसे अवलोकन कहते हैं।

प्रश्न 12.

अपनी आँखों का प्रयोग करने वाली विधि को क्या कहते हैं?

उत्तर:

घटना का विश्लेषण करने के लिए अपनी आँखों का प्रयोग करने वाली विधि को अवलोकन अथवा प्रेक्षण कहते हैं।

प्रश्न 13.

सहभागी निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य बनकर निरीक्षण करता है तो उसे सहभागी निरीक्षण कहते हैं।

प्रश्न 14.

अर्धसहभागी निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब निरीक्षणकर्ता समूह की कुछ क्रियाओं में भाग लेता है तथा बाकी का अनुसंधानकर्ता के तौर पर निरीक्षण करता है तो उसे अर्ध सहभागी निरीक्षण कहते हैं।

प्रश्न 15.

अनियंत्रित निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर घटना का उसके वास्तविक हालातों में निरीक्षण करता है तो उसे अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। .

प्रश्न 16.

नियंत्रित निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब घटना को कृत्रिम रूप में दोबारा घटित करके या अपने आपको नियंत्रण में रखकर अवलोकन किया जाए तो उसे नियंत्रित निरीक्षण कहते हैं।

प्रश्न 17.

सामूहिक निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब एक ही सामाजिक घटना का अवलोकन एक से अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है तथा अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसे सामूहिक निरीक्षण कहते हैं।

प्रश्न 18.

सहभागी निरीक्षण का एक गुण बताओ।

अथवा

प्रेक्षण पद्धति का एक लाभ लिखिए।

उत्तर:

इस निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के काफ़ी समीप आ जाता है जिससे ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन का अवसर मिलता है।

प्रश्न 19.

सहभागी निरीक्षण का एक दोष बताओ।

उत्तर:

इसमें अनुसंधान को वैज्ञानिक के साथ-साथ समूह का सदस्य बनना पड़ता है जिससे दोनों में संतुलन रखना कठिन होता है।

प्रश्न 20.

असहभागी निरीक्षण का एक गुण बताओ।

उत्तर:

अनुसंधानकर्ता पूर्णतया वैज्ञानिक बनकर निरीक्षण करता है जिससे निरीक्षण में निष्पक्षता आ जाती है।

प्रश्न 21.

असहभागी निरीक्षण का एक दोष बताओ।

उत्तर:

पूर्णतया अलग होकर निरीक्षण करने से समूह की प्रत्येक चीज़ का निरीक्षण नहीं हो सकता जिससे सदस्यों – में बनावटीपन आ जाता है।

प्रश्न 22.

नियंत्रण कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

नियंत्रण दो प्रकार का होता है-घटना पर नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य पर नियंत्रण।

प्रश्न 23.

सबसे पहले सहभागी निरीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था?

उत्तर:

सहभागी निरीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले Lindeman ने 1924 में अपनी पुस्तक Social Discovery में किया था चाहे विधि के रूप में इसका प्रयोग बहुत पहले ही हो चुका था।

प्रश्न 24.

निरीक्षण विधि की विशेषताएं बताओ।

उत्तर:

- निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सूचना इकट्ठी करता है।

- निरीक्षण विधि एक प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि है जिसमें निरीक्षणकर्ता स्वयं ही अपनी आँखों का प्रयोग करके सूचना एकत्रित करता है।

प्रश्न 25.

सर्वेक्षण किसे कहते हैं?

अथवा

सर्वेक्षण पद्धति क्या है?

उत्तर:

सर्वेक्षण का अर्थ ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है तथा उस घटना के संबंध में खोज करता है।

प्रश्न 26.

सर्वेक्षण विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है?

अथवा

सर्वेक्षण पद्धति का एक लाभ लिखिए।

उत्तर:

इसमें अनुसंधानकर्ता घटना के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है जिससे निष्कर्षों में वैषयिकता (Objectivity) आ जाती है।

प्रश्न 27.

क्या सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान एक ही है?

उत्तर:

जी नहीं। यह दोनों एक नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की केवल एक विधि है।

प्रश्न 28.

सामाजिक सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर:

सामाजिक सर्वेक्षण के चार प्रकार होते हैं।

प्रश्न 29.

सामाजिक सर्वेक्षण का क्या महत्त्व है?

अथवा

सर्वेक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ बताइए।

उत्तर:

सामाजिक सर्वेक्षण से हमें व्यावहारिक सूचना प्राप्त हो जाती है तथा घटना का अच्छे ढंग से वर्णन हो जाता है।

प्रश्न 30.

सामाजिक सर्वेक्षण किस चीज़ पर जोर देता है?

उत्तर:

सा जिक सर्वेक्षण में विस्तृत अध्ययन पर बल दिया जाता है तथा समस्या के बारे में हरेक प्रकार की सूचना इकट्ठी की जाती है।

प्रश्न 31.

क्या एक अनुसंधानकर्ता सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है?

उत्तर:

जी नहीं, इस विधि में कई व्यक्तियों को मिल कर कार्य करना पड़ता है।

प्रश्न 32.

सामाजिक सर्वेक्षण में किन चीज़ों का अध्ययन हो सकता है?

उत्तर:

मोज़र के अनुसार सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं, सामाजिक दशाओं, संबंधों अथवा व्यवहार इत्यादि का अध्ययन हो सकता है।

प्रश्न 33.

मोज़र ने सामाजिक सर्वेक्षण के कितने विभाग दिए हैं?

उत्तर:

मोज़र ने सामाजिक सर्वेक्षणों के चार विभाग दिए हैं।

प्रश्न 34.

नियमित सर्वेक्षण क्या होते हैं?

उत्तर:

नियमित सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण होते हैं जो लगातार तथा समय-समय पर होते रहते हैं।

प्रश्न 35.

विशिष्ट सर्वेक्षण क्या होते हैं?

उत्तर:

इस प्रकार के सर्वेक्षण समस्या प्रधान होते हैं जो किसी विशेष उपकल्पना के आधार पर होते हैं।

प्रश्न 36.

सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ बताएं।

उत्तर:

शब्द सर्वेक्षण अंग्रेजी भाषा के शब्द Survey का हिंदी रूपांतर है। शब्द स्वयं Sur अथवा Sor तथा Veeir अथवा Veoir से मिलकर बना है। Sur का अर्थ है ऊपर तथा Veeir का अर्थ है देखना। इस तरह शब्द Survey का शाब्दिक अर्थ है किसी घटना को ऊपर से देखना अथवा बाहर से अवलोकन करना है।

प्रश्न 37.

सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण क्या होते हैं?

उत्तर:

सामान्य सर्वेक्षण वह होते हैं जिसमें सर्वेक्षण का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, बल्कि इसे किसी घटना के संबंध में सूचना इकट्ठी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट सर्वेक्षण किसी विशेष घटना का सर्वेक्षण ता है तथा घटना से संबंधित लोगों से संपर्क किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

प्रश्न 38.

साक्षात्कार क्या है?

उत्तर:

साक्षात्कार में किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी से प्रभावपूर्ण तथा औपचारिक वार्तालाप और विचार-विमर्श होता है।

प्रश्न 39.

साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर:

साक्षात्कार में चार प्रकार होते हैं।

प्रश्न 40.

साक्षात्कार प्रदर्शिका का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

साक्षात्कार प्रदर्शिका एक डायरी होती है जिसकी सहायता से साक्षात्कार एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है तथा स्मरण शक्ति पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता।

प्रश्न 41.

साक्षात्कार प्रदर्शिका किसे कहते हैं?

उत्तर:

साक्षात्कार प्रदर्शिका एक लिखित प्रलेख होती है जिसमें साक्षात्कार की योजना का संक्षिप्त वर्णन होता है।

प्रश्न 42.

साक्षियों का चुनाव कैसे किया जाता है?

उत्तर:

साक्षियों का चुनाव निर्देशन प्रणाली अथवा सैंपल प्रणाली की मदद से किया जाता है।

प्रश्न 43.

साक्षात्कार में सबसे पहला कार्य क्या होता है?

उत्तर:

साक्षात्कार का सबसे पहला कार्य साक्षी से संपर्क स्थापित करना होता है।

प्रश्न 44.

अन्वेषक प्रश्न क्या होते हैं?

उत्तर:

जब साक्षी अनजाने में या जान-बूझकर किसी महत्त्वपूर्ण पक्ष को छोड़ देता है तो उस पक्ष को याद दिलाने के लिए पूछे गए अन्वेषक प्रश्न होते हैं।

प्रश्न 45.

साक्षात्कार का निर्देशन कौन करता है?

उत्तर:

साक्षात्कार का निर्देशन साक्षात्कारकर्ता करता है।

प्रश्न 46.

साक्षात्कार विधि की एक सीमा बताओ।

उत्तर:

इस विधि में हमें साक्षी पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है तथा वह झूठ भी बोल सकता है।

प्रश्न 47.

साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता के लिए क्या आवश्यक है?

उत्तर:

इस विधि में साक्षात्कारकर्ता के लिए चतुर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसे अपने मतलब की जानकारी निकालना आना चाहिए।

प्रश्न 48.

फील्डवर्क क्या होता है?

उत्तर:

फील्डवर्क क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच रहकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता समूह के बीच जाकर रहता है, उस समूह का हिस्सा बनकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा फिर अंत में निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार फील्डवर्क क्षेत्र में जाकर कार्य करने की एक विधि है।

प्रश्न 49.

मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था?

उत्तर:

मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान फील्डवर्क का था।

प्रश्न 50.

शुरू के मानवशास्त्री किस चीज़ के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते थे?

उत्तर:

शुरू के मानवशास्त्री प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते थे।

प्रश्न 51.

शुरू के मानवशास्त्री कहां से प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान इकट्ठा करते थे?

उत्तर:

शुरू के मानवशास्त्री लिखी हुई किताबों अथवा यात्रियों, मिशनरियों या साम्राज्यवादी प्रशासकों की लिखी रिपोर्टों से प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान इकट्ठा करते थे।

प्रश्न 52.

1920 के बाद किस चीज़ को सामाजिक मानवविज्ञान की ट्रेनिंग का अभिन्न अंग माना जाने लगा?

उत्तर:

1920 के बाद सहभागी निरीक्षण अथवा फील्डवर्क को सामाजिक मानव विज्ञान की ट्रेनिंग का अभिन्न अंग माना जाने लगा।

प्रश्न 53.

किसने फील्डवर्क को सामाजिक मानव विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण विधि के रूप में स्थापित किया?

उत्तर:

मैलिनोवस्की ने फील्डवर्क को सामाजिक मानव विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण विधि के रूप में स्थापित किया।

प्रश्न 54.

Geneology क्या होती है?

उत्तर:

Geneology उस समुदाय की जनसंख्या की संरचना के बारे में जानकारी होती है जिसका कि अध्ययन करना होता है।

प्रश्न 55.

मानवशास्त्री फील्डवर्क को कहाँ से शुरू करते हैं?

उत्तर:

मानवशास्त्री फील्डवर्क को समुदाय की जनसंख्या के बारे में जानकारी लेने से शुरू करते हैं।

प्रश्न 56.

समाजशास्त्री कहाँ पर जाकर फील्डवर्क कहते हैं?

उत्तर:

समाजशास्त्री समुदाय में रहकर ही फील्डवर्क करते हैं।

प्रश्न 57.

मानवशास्त्री कहाँ पर जाकर फील्डवर्क करते हैं?

उत्तर:

मानवशास्त्री दूर जाकर कहीं जंगलों, पहाड़ों, दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे कबीलों, आदिवासियों में जाकर फील्डवर्क करते हैं।

प्रश्न 58.

भारतीय समाजशास्त्रियों ने अधिकतर फील्डवर्क कहाँ किया है?

उत्तर:

अधिकतर भारतीय समाजशास्त्रियों ने गाँवों में जाकर, लोगों के बीच रहकर फील्डवर्क किया है तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है।

प्रश्न 59.

सर्वेक्षण में उत्तरदाता कौन होता है?

उत्तर:

जिस व्यक्ति का नाम सैंपल विधि से चुना जाता है वह उत्तरदाता होता है।

प्रश्न 60.

परियोजना कार्य में तथ्यों का संकलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब उत्तरदाता से सूचना एकत्र की जाती है तो इसे तथ्यों का संकलन कहा जाता है।

प्रश्न 61.

सर्वेक्षण कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए आप क्या करेंगे?

उत्तर:

सर्वेक्षण कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए या तो सैंपल को छोटा रखेंगे या फिर अधिक संख्या में लोगों को सूचना एकत्र करने के लिए लगाएंगे।

प्रश्न 62.

सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर किया जाता है। सत्य या असत्य।

उत्तर:

सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर किया जाता है-सत्य।

प्रश्न 63.

साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को ………………… कहते हैं।

उत्तर:

साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को साक्षात्कारकर्ता कहते हैं

प्रश्न 64.

परियोजना कार्य एक सैद्धांतिक कार्य है। सत्य या असत्य।

उत्तर:

परियोजना कार्य एक सैद्धांतिक काय है-सत्य।

प्रश्न 65.

वह व्यक्ति जो साक्षात्कार देता है, उसे ………………….. कहा जाता है।

उत्तर:

वह व्यक्ति जो साक्षात्कार देता है, उसे साक्षी कहते हैं।

प्रश्न 66.

साक्षात्कार पद्धति का एक लाभ लिखिए।

उत्तर:

इस पद्धति से प्रभावशाली डाटा एकत्र हो जाता है।

प्रश्न 67.

प्रेक्षण पद्धति का एक लाभ लिखिए।

उत्तर:

इससे अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटना को देखकर आँकड़े एकत्रित करता है जिसमें गलती को गुंजाइश नहीं रहती।

प्रश्न 68.

साक्षात्कार विधि की एक कमज़ोरी बताइए।

उत्तर:

इसमें हमें सूचनादाता के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जोकि झूठ भी बोल सकता है।

प्रश्न 69.

शोध विषय पर कार्य करने के लिए एक निर्धारित प्रश्न चुन लेने के बाद अगला कदम उपयुक्त पद्धति का चयन करना है। (सही/गलत)

उत्तर:

सही।

प्रश्न 70.

साक्षात्कार और सर्वेक्षण में एक भिन्नता लिखिए।

उत्तर:

साक्षात्कार एक व्यक्ति या कुछेक व्यक्तियों का होता है जबकि सर्वेक्षण में बहुत से लोगों की राय के बारे में पूछा जाता है।

प्रश्न 71.

सर्वेक्षण प्रणाली में हम काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के विचार जान सकते हैं। (सही/गलत)

उत्तर:

सही।

प्रश्न 72.

किस पद्धति में एक साथ ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता?

उत्तर:

साक्षात्कार पद्धति में।

प्रश्न 73.

वह कौन-सी शोध पद्धति है, जिसके तहत हम किसी छात्र से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं?

उत्तर:

साक्षात्कार पद्धति।

प्रश्न 74.

वह कौन-सी प्रणाली है जिसमें 1000, 2000 या इससे भी अधिक संख्या में लोगों से प्रश्न पूछे जाते?

उत्तर:

सर्वेक्षण विधि।

प्रश्न 75.

परियोजना कार्य का एक गुण बताइए।

उत्तर:

इस विधि द्वारा निकाले गए परिणाम वास्तविक होते हैं।

प्रश्न 76.

वार्तालाप के द्वारा सूचनाएँ एकत्र करना क्या कहलाता है?

उत्तर:

साक्षात्कार।

प्रश्न 77.

बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए कौन-सी पदधति का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर:

सर्वेक्षण विधि।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रोजेक्ट कार्य विधि या परियोजना कार्य विधि के चार उद्देश्य बताओ।

उत्तर:

- विद्यार्थियों को उनके विकास करने में अवसर प्रदान करना।

- विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान (Practical Knowledge) देना।

- विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं तथा लोगों की मानसिकता के बारे में ज्ञान देना।

- विद्यार्थियों का समाज तथा उसके सदस्यों से संपर्क स्थापित करवाना।

प्रश्न 2.

परियोजना कार्य विधि के कितने तथा कौन-से चरण हैं?

उत्तर:

- परियोजना कार्य का आयोजन।

- तथ्यों अथवा सामग्री का संकलन।

- तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वाचन।

- तथ्यों का प्रदर्शन।

प्रश्न 3.

परियोजना कार्य विधि की रिपोर्ट तैयार करते समय कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर:

- रिपोर्ट लिखने वाली भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सभी को समझ आ सके।

- तथ्यों को तार्किक ढंग से पेश करना तथा विचारों की सरलता होनी चाहिए।

- तकनीकी शब्दों की स्पष्ट तथा सरल परिभाषा दी जानी चाहिए।

- तथ्यों को दोबारा नहीं लिखना चाहिए।

- आवश्यक शीर्षक, उपशीर्षक तथा आवश्यकता के अनुसार पाद टिप्पणियां भी देनी चाहिए।

प्रश्न 4.

परियोजना कार्य विधि के चार गुण बताओ।

अथवा

परियोजना कार्य के कोई दो गुण बताइए।

उत्तर:

- इससे विद्यार्थियों को आत्म विकास करने का अवसर प्राप्त होता है।

- सभी कार्यकर्ताओं या विद्यार्थियों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं।

- इससे कार्यकर्ताओं में सामाजिक भावना का विकास होता है।

- इससे कार्यकर्ताओं के सामाजिक संपर्क बढ़ते हैं।

- इस विधि द्वारा निकाले परिणाम वास्तविक होते हैं।

प्रश्न 5.

परियोजना कार्य के दोष बताओ।

अथवा

परियोजना कार्य के दो प्रमुख दोष बताइए।

उत्तर:

- इसमें ज्यादा धन की खपत होती है अर्थात् यह एक खर्चीली विधि है।

- हमें उचित परियोजना कार्य को ढूंढ़ने में कठिनाई होती है।

- इससे क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो सकता।

- इस विधि में समय बहुत ज्यादा लगता है।

- यह विधि स्कूलों की स्थिति के अनुसार नहीं होती।

प्रश्न 6.

निरीक्षण विधि क्या होती है?

उत्तर:

अनुसंधान के लिए वैसे तो कई विधियां प्रचलित हैं जैसे कि प्रश्नावली, साक्षात्कार इत्यादि परंतु निरीक्षण विधि सबसे प्रचलित विधि है। जब अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक घटना या समूह का स्वयं अपनी आँखों में अवलोकन करता है तथा संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है तो उस विधि को निरीक्षण विधि का नाम दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अपनी आँखों से किए गए अवलोकन को निरीक्षण कहते हैं।

प्रश्न 7.

निरीक्षण कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

निरीक्षण दो प्रकार का होता है-

- सहभागी निरीक्षण

- असहभागी निरीक्षण

- अर्धसहभागी निरीक्षण।

- अनियंत्रित निरीक्षण

- नियंत्रित निरीक्षण।

प्रश्न 8.

सहभागी निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता समूह में एक अजनबी की तरह न रहकर उसका एक अंग बनकर रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह समूह की सभी क्रियाओं में भाग ले, परंतु वह समूह में एक निरीक्षणकर्ता की हैसियत से नहीं रहता है। इस तरह वह समूह का सदस्य बन कर रहता है तथा समूह की संपूर्ण नहीं तो ज्यादातर क्रियाओं में भाग लेकर उनका निरीक्षण करता है तथा संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है। इससे ज्यादा सच्चे आंकड़े इकट्ठे करने में मदद मिलती है।

प्रश्न 9.

सहभागी निरीक्षण के गुण बताओ।

उत्तर:

- इस प्रकार के निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के काफ़ी समीप आ जाता है। इस तरह उसे ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है।

- सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता को समूह में अलग-अलग व्यवहारों, आपसी संबंधों तथा रिवाजों को अच्छी तरह समझने की शक्ति प्राप्त होती है।

- जब लोगों को पता चलता है कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है तो उनके व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है जिससे सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। समूह का सदस्य बन जाने से बनावटीपन खत्म हो जाता है तथा सच्ची सूचना प्राप्त होती है।

प्रश्न 10.

सहभागी निरीक्षण के दोष बताओ।

उत्तर:

- जब निरीक्षक का भावात्मक एकीकरण हो जाता है तो निरीक्षण की स्थूलता खत्म हो जाती है। वह अपने आपको समूह का सदस्य समझने लग जाता है जिससे उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म हो जाता है।

- कई बार क्रियाओं के साथ नज़दीकी भी बाधक सिद्ध होती है। जब अनेक क्रियाओं से नज़दीकी परिचय हो जाता है तो हम उनमें से बहत को आम मानकर बिना निरीक्षण किए ही छोड़ देते हैं।

- कई बार लोग अपरिचित व्यक्ति के सामने या तो ज्यादा खुलकर व्यवहार करते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इससे भी निरीक्षण में कठिनाई आ जाती है।

प्रश्न 11.

असहभागी निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

जब अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक की भांति तटस्थ भाव से निरीक्षण करता है तो उसे असहभागी निरीक्षण कहते हैं। इस तरह के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की स्थिति पूर्णतया निरीक्षक की होती है। वह समूह की क्रियाओं से अलग रह कर उनका निरीक्षण करता है। वह चाहे स्थान तथा व्यक्ति रूप से समूह में रहता है परंतु सामाजिक दृष्टि से उस समूह का अंग नहीं बन जाता तथा उससे अलग भी रहता है। वह स्वयं उनसे खेलने नहीं लग जाता बल्कि दूर रहकर निरीक्षण करता है तथा आंकड़े इकट्ठे करता है।

प्रश्न 12.

अर्धसहभागी निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

सामाजिक समूह के निरीक्षण में असहभागी निरीक्षण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति की कल्पना काफ़ी कठिन होती है जब अनुसंधानकर्ता हर समय मौजूद रहता है परंतु समूह की क्रियाओं में भाग न लेता हो। साथ ही पूर्ण सहभागी निरीक्षण भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होता। इसलिए विद्वानों ने एक बीच की स्थिति की कल्पना की है जिसमें अनुसंधानकर्ता कुछ साधारण कार्यों में ही भाग लेता है परंतु ज्यादातर वह तटस्थ भाव से समूह का अध्ययन करता है। इस तरह वह समूह का सदस्य भी बन जाता है तथा एक वैज्ञानिक भी रहता है। यदि उचित रीति पालन किया जाए तो इस प्रणाली में सहभागी तथा असहभागी दोनों ही प्रणालियों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

प्रश्न 13.

अनियंत्रित निरीक्षण क्या हो सकता है?

उत्तर:

जब हम किसी घटना को उसके स्वाभाविक रूप में और स्वाभाविक स्थान पर निरीक्षण करते हैं तो उसे अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण में घटना या निरीक्षणकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। यह निरीक्षण प्रणाली का शुरुआती रूप है। विज्ञान के आरंभिक काल में वैज्ञानिकों ने स्वाभाविक रूप से घटनाओं का निरीक्षण करके ही नतीजे निकाले। इस तरह जब घटना को स्वाभाविक स्थल पर निरीक्षण किया जाए तो अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है।

प्रश्न 14.

नियंत्रित निरीक्षण क्या होता है?

उत्तर:

समाज विज्ञान में प्रगति के साथ अब इसकी विधियों में भी सुधार हो गया है। अब निरीक्षण नियंत्रित भी हो सकता है। नियंत्रण दो प्रकार का होता है-घटना पर नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य पर नियंत्रण। जब घटना कृत्रिम रूप से घटित की जाती है तथा उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे घटना पर नियंत्रण कहते हैं। कई बार घटना कृत्रिम रूप से घटित नहीं हो सकती तो निरीक्षणकर्ता अपने आप पर नियंत्रण रखकर निरीक्षण कर सकता है ताकि निरीक्षण सही तरीके से हो सके। इसके लिए निरीक्षण की योजना बनाकर, यंत्रों का प्रयोग करके गलतियों को दूर किया जाता है।

प्रश्न 15.

अंतिम तथा आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण क्या होते हैं?

उत्तर:

कुछ सर्वेक्षणों में बार-बार सूचना इकट्ठी नहीं करनी पड़ती। एक बार इकट्ठी की गई सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं तथा सर्वेक्षण खत्म हो जाते हैं। उसे अंतिम सर्वेक्षण कहते हैं। आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण में सूचना बार-बार एकत्र की जाती है तथा उस बार-बार एकत्र की की गई सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह प्रायोगिक विधि में प्रयोग होते हैं।

प्रश्न 16.

सर्वेक्षण की प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं?

उत्तर:

इसके 8 भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं-

- सर्वेक्षण का उद्देश्य

- सूचना प्राप्त करने के स्रोत का निर्धारण करना

- सर्वेक्षण के प्रकार, इकाइयों इत्यादि का निर्धारण करना

- प्रश्नावली तथा अनुसूची का निर्माण करना

- इकट्ठी की गई सामग्री का संपादन करना

- इकट्ठी की गई सूचना का वर्गीकरण तथा सारणीकरण करना

- सूचना का विश्लेषण करना

- सूचना का निर्वाचन करना तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।

प्रश्न 17.

सर्वेक्षण विधि क्या होती है?

उत्तर:

सर्वेक्षण विधि को सामाजिक अनुसंधानों में एक विशेष विधि के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण से अर्थ ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटना के घटनास्थल पर जाकर किसी विशेष घटना का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण करता है तथा उस घटना के संबंध में खोज करता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता घटना के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तथा उसके निष्कर्षों में ज्यादा वैषयिकता रहती है।

प्रश्न 18.

सर्वेक्षण विधि की दो परिभाषाएं दें।

उत्तर:

मोज़र (Moser) के अनुसार, “समाजशास्त्री के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करने, अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके।” मोर्स (Morse) के अनुसार, “संक्षेप में सर्वेक्षण किसी प्रस्तुत सामाजिक परिस्थिति, समस्या अथवा जनसंख्या के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध रूप में की गई विवेचना की विधि मात्र है।”

प्रश्न 19.

सर्वेक्षण विधि के कौन-से उद्देश्य होते हैं?

उत्तर:

- सर्वेक्षण विधि में व्यक्ति घटना के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आता है जिससे उसे व्यावहारिक सूचना प्राप्त हो जाती है।

- इस विधि के प्रयोग से समाज में बने पहले सिद्धांतों की परीक्षा भी हो जाती है।

- इस विधि से पहले से बनाई हुई उपकल्पना की परीक्षा भी हो जाती है।

- इस विधि की मद से सामाजिक घटना का वर्णन आसानी से हो जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता घटना में प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तथा घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है।

प्रश्न 20.

मोज़र ने सामाजिक सर्वेक्षणों के कितने विभाग दिए हैं?

उत्तर:

मोज़र ने सामाजिक सर्वेक्षणों के चार विभाग दिए हैं-

- जनसंख्यात्मक विशेषताएं

- सामाजिक पर्यावरण

- सामाजिक क्रियाएं

- विचार तथा प्रवृत्तियां।

प्रश्न 21.

सर्वेक्षण प्रणाली के गुण बताओ।

उत्तर:

- सर्वेक्षण विधि में अनुसंधानकर्ता घटना के सीधे संपर्क में आ जाता है तथा उसे उस घटना से संबंधित सभी चीजों, व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है।

- इस विधि में कोई व्यक्तिगत ग़लती आने की संभावना नहीं होती क्योंकि जो कुछ भी वह प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको ही नोट करता है तथा अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता है।

- सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के बहुत ज्यादा नज़दीक है क्योंकि इसमें उसे घटना को उसके स्वाभाविक स्थल पर जाकर निरीक्षण करना पड़ता है।

प्रश्न 22.

सर्वेक्षण विधि की सीमाएं बताओ।

उत्तर:

- इसके लिए घटना का आंखों के सामने घटित होना आवश्यक है, परंतु आमतौर पर सामाजिक घटनाएं इस प्रकार का मौका नहीं देती हैं।

- इसके द्वारा संपूर्ण समाज का निरीक्षण संभव नहीं है। हम समाज के सिर्फ एक भाग का ही अवलोकन कर सकते हैं।

- सर्वेक्षण आमतौर पर असंबंधित तथा बिखरे हुए होते हैं। उनसे उस समय तक किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता जब तक उन्हें किसी निश्चित योजना के अनुसार न किया गया हो।

प्रश्न 23.

सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में तीन अंतर बताओ।

उत्तर:

- सामाजिक सर्वेक्षण विशेष व्यक्तियों, समस्याओं तथा हालातों से संबंधित होते हैं, अनुसंधान सामान्य तथा अमूर्त समस्याओं से संबंधित होते हैं।

- सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में सुधार करके उसे उन्नति के मार्ग पर चलाना होता है परंतु सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य मनुष्य के ज्ञान में बढ़ोत्तरी करना तथा अनुसंधान के तरीकों में सुधार करना होता है।

- सामाजिक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से सामाजिक सुधार करने के तरीके पता किए जा सकते हैं, परंतु सामाजिक अनुसंधान से पुराने सिद्धांतों को सुधारा जाता है या नए सिद्धांतों का निर्माण होता है।

प्रश्न 24.

साक्षात्कार विधि क्या होती है?

उत्तर:

साक्षात्कार का अर्थ उन व्यक्तियों से है जो प्रभावपूर्ण तथा औपचारिक वार्तालाप एवं विचार-विमर्श करने से होता है जो किसी विशेष घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। यह वार्तालाप तथा विचार-विमर्श किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। परंतु वह पूर्व नियोजित होता है तथा किसी निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। विचार विमर्श एक अच्छे वातावरण में होता है। जिसमें साक्षी अपने दिल की बात खुलकर करता है।

प्रश्न 25.

साक्षात्कार के दो उद्देश्य बताएं।

उत्तर:

- साक्षात्कार का पहला उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना होता है जो किसी और साधन से प्राप्त न की जा सके। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता एक विषय चुन लेता है तथा साक्षी उसके बारे में वर्णन करता है।

- साक्षात्कार का दूसरा उद्देश्य इस बात का पता करना है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसके लिए साक्षात्कार के समय साक्षी के हाव-भाव हार का भी ध्यान रखता है।

प्रश्न 26.

साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर:

साक्षात्कार के चार प्रकार होते हैं-

- नियंत्रित साक्षात्कार

- अनियंत्रित साक्षात्कार

- केंद्रित साक्षात्कार

- आवृत्तिपूर्ण साक्षात्कार।

प्रश्न 27.

नियंत्रित साक्षात्कार क्या होता है?

उत्तर:

इस प्रकार के साक्षात्कार में अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इसमें शुरू से लेकर अंत तक सभी क्रियाएं निश्चित होती हैं तथा साक्षात्कारकर्ता पूर्व नियोजित क्रम के अनुसार चलता है। अनुसूची में प्रश्न दिए होते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता उनको पूछता है तथा जानकारी प्राप्त करता है। वह उत्तरों को नोट कर लेता है। इस प्रकार का साक्षात्कार आम तौर पर प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। इसे निर्देशित या नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है।

प्रश्न 28.

अनियंत्रित साक्षात्कार क्या होता है?

उत्तर:

इस प्रकार के साक्षात्कार में निश्चित प्रश्न नहीं होते बल्कि साक्षी को एक विषय दे दिया जाता है तथा उसे विषय के बारे में बोलने को कहा जाता है। साक्षी उस विषय के बारे में सभी घटनाओं प्रतिक्रियाओं को एक कहानी के रूप में वर्णन करता है। यह नियंत्रित नहीं होता बल्कि साक्षी खुल कर अपने दिल की बात करता है। यह एक स्वतंत्र वार्तालाप के रूप में होता है। साक्षात्कार अंत में उस घटना के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है। इसको मुक्त स्वतंत्र या कहानी टाइप साक्षात्कार कहते हैं।

प्रश्न 29.

केंद्रित टाइप साक्षात्कार क्या होता है?

उत्तर:

इस प्रकार के साक्षात्कार को किसी फिल्म या रेडियो के प्रोग्राम के प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है। इससे यह ज़रूरी है कि साक्षी अनुसंधान के विषय की निश्चित परिस्थिति से संबंध रख चुका हो। साक्षी उस घटना से संबंधित भावनाओं, विचारों इत्यादि आदि का वर्णन करता है। यह भी एक स्वतंत्र वर्णन के रूप में होता है तथा साक्षी घटना का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह एक स्वतंत्र साक्षात्कार के समान होता है।

प्रश्न 30.

आवृत्तिपूर्ण साक्षात्कार क्या होता है?

उत्तर:

इस प्रकार के साक्षात्कार को उस समय प्रयोग किया जाता है जब किसी सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा पड़ने वाले क्रमिक प्रभाव का अध्ययन करना होता है। इसके लिए सिर्फ एक बार ही साक्षात्कार करने से काम नहीं चलता बल्कि बार-बार साक्षात्कार लिया जाता है ताकि समय बीतने के साथ उस प्रक्रिया के पड़ने वाले प्रभाव को जाना जा सके। प्रभाव ज्यादा समय में पड़ता है इसलिए साक्षात्कार कुछ समय बाद फिर साक्षात्कार लिया जाता है। जैसे किसी गांव में सड़क बनाने के गांव पर क्या प्रभाव पड़े। इस तरह बार-बार साक्षात्कार लेने को आवृत्तिपूर्ण साक्षात्कार कहते हैं।

प्रश्न 31.

साक्षात्कार प्रदर्शिका क्या होती है?

उत्तर:

साक्षात्कार प्रदर्शिका एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें साक्षात्कार की योजना का संक्षिप्त वर्णन होता है। इसमें साक्षात्कार की विधि, संबंधित विषय तथा विशेष परिस्थितियों के लिए ज़रूरी निर्देश दिए होते हैं। इसमें विभिन्न इकाइयों की परिभाषाएं तथा अर्थ भी दिए होते हैं ताकि इकाइयों को समझने में विभिन्नता न आए। इस तरह साक्षात्कार प्रदर्शिका में साक्षात्कार से संबंधित दिशा निर्देश तथा विषय से संबंधित ज्ञान होता है ताकि साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता कहीं भटक न जाए।

प्रश्न 32.

साक्षात्कार प्रदर्शिका का क्या महत्त्व है?

अथवा

साक्षात्कार का मुख्य लाभ बताइए।

उत्तर:

- साक्षात्कार प्रदर्शिका के होने से संबंधित समस्या के किसी पहलू के छूट जाने की संभावना नहीं होती जोकि वर्णन विधि में हो सकती है।

- इसकी मदद से साक्षात्कारकर्ता को अपने दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता क्योंकि सारा कुछ ही लिखा हुआ होता है। इसके न होने से कोई महत्त्वपूर्ण पहलू छूट भी सकता है।

- इसकी मदद से अलग-अलग लोगों द्वारा साक्षात्कार करने में एकरूपता रहती है तथा प्राप्त सूचना की तुलना की जा सकती है।

प्रश्न 33.

साक्षात्कार विधि के तीन गुण बताएं।

उत्तर:

- यह विधि उन घटनाओं का अध्ययन करने में भी सक्षम है जो प्रत्यक्ष अवलोकन के अयोग्य हैं तथा जिनके बारे में साक्षी के अलावा किसी और को पता नहीं है।

- यह विधि अमूर्त स्थितियों जैसे विचार, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि सभी तथ्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो सकता।

- इस विधि की मदद से भूतकाल में हुई घटनाओं तथा उनके प्रभावों का अध्ययन भी हो सकता है क्योंकि बहुत-सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो दोबारा नहीं हो सकतीं।

- यह अनुसंधान की सबसे लचीली विधि है क्योंकि इसमें साक्षात्कारकर्ता अपनी मर्जी से विधि में हेर-फेर कर सकता है जिसका कोई नुकसान भी नहीं होता है।

प्रश्न 34.

साक्षात्कार विधि की तीन सीमाएं बताएं।

उत्तर:

- सबसे पहली सीमा इस विधि में यह होती है कि साक्षी को साक्षात्कार के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह राज़ी न हुआ तो अनुसंधान ही नहीं हो पाएगा।

- इसमें साक्षात्कारकर्ता का चतुर होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने मतलब की जानकारी निकाली जा सके। अगर वह चतुर न हुआ तो वह साक्षी द्वारा बोले गए झूठ को पकड़ नहीं पाएगा तथा अनुसंधान में ग़लती पैदा हो जाएगी।

- यह विधि भावनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित होती है क्योंकि इसमें बताया गया वर्णन प्रमाणित नहीं हो सकता तथा लोग अपनी मर्जी से घटना का वर्णन करते हैं। यह एक तरफा भी हो सकता है।

- इस प्रकार के वर्णन से वर्गीकरण तथा समीकरण में भी कठिनाई आती है।

प्रश्न 35.

सामाजिक मानवशास्त्री कहां से फील्ड फर्क की शुरुआत करते हैं?

अथवा

सहभागी प्रेक्षण के दौरान समाजशास्त्री और नृजातिविज्ञानी क्या कार्य करते हैं?

उत्तर:

मानवशास्त्री अथवा अध्ययनकर्ता फील्ड फर्क की शुरुआत करते हैं। उस समुदाय की जनसंख्या के बारे में जानने से जिसका कि वह अध्ययन करने जा रहे हैं। वह उस समुदाय में रहने वाले लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं, उनके लिंग, उम्र, परिवार इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उनके घरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 36.

Geneology क्या होती है?

उत्तर:

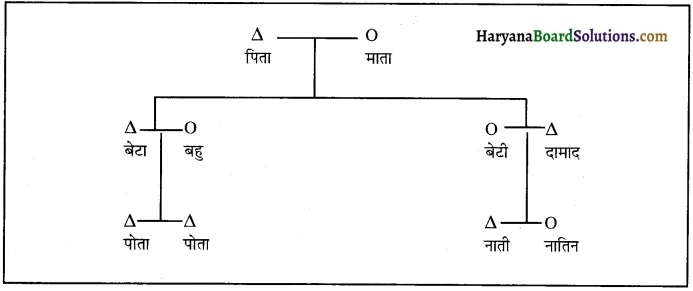

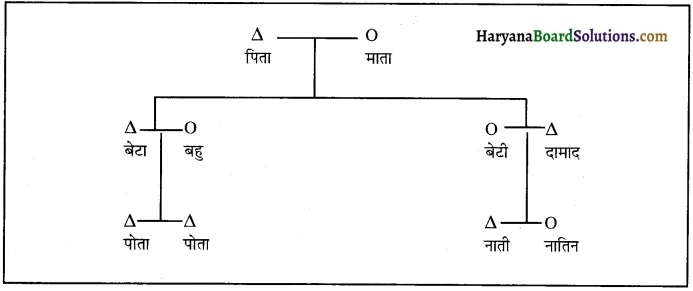

Geneology एक विस्तृत परिवार के वृक्ष का चित्र होता है जिस में पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों की जानकारी होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि Geneology किसी विस्तृत परिवार का वृक्ष समान चित्र होता है जिससे हमें उस परिवार के रक्त संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ∆ से मर्द को तथा O से स्त्री को दर्शाता जाता है। उदाहरण के तौर पर

प्रश्न 37.

Geneology का मानवशास्त्री के लिए क्या महत्त्व है?

उत्तर:

Geneology का मानवशास्त्री के लिए बहुत महत्त्व है। इसके चित्र से अध्ययनकर्ता को परिवार के बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में, परिवार में पाए जाने वाले रिश्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर उसमें परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हों तो उन सबके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा उस परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है।

प्रश्न 38.

जानकारी देने वाला या Informant या Principal Informant या Native Informant कौन होता है?

उत्तर:

Informant वह व्यक्ति होता है जो अध्ययनकर्ता को उस क्षेत्र, समुदाय के बारे में हरेक प्रकार की जानकारी देता है जिसका कि अध्ययन करना है। Informent मानव शास्त्री के अध्यापक के रूप में कार्य करता है तथा पूरे फील्डवर्क में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे native informant भी कहते हैं तथा उसे समुद’ के बारे में प्रत्येक प्रकार की जानकारी होती है।

प्रश्न 39.

समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र में फील्डवर्क में क्या अंतर है?

उत्तर:

- समाजशास्त्र में अध्ययनकर्ता को अपना समूह छोड़कर नहीं जाना पड़ता बल्कि वह समूह में रहकर ही फील्डवर्क करता है परंतु मानवशास्त्री अपने समुदाय से दूर किसी दुर्गम क्षेत्र में जाकर फील्डवर्क करता है।

- समाजशास्त्री हरेक प्रकार के समुदाय में जाकर फील्डवर्क करता है परंतु मानवशास्त्री सिर्फ प्राचीन संस्कृतियों वाले समूहों में जाकर फील्डवर्क करता है।

- समाजशास्त्री को उन समुदायों में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि अध्ययन होने वाले समूहों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की ज़रूरत होती है परंतु मानवशास्त्री को उन समुदायों में जाकर रहना पड़ता है।

प्रश्न 40.

समाजशास्त्र में फील्डवर्क में क्या मुश्किलें आती हैं?

उत्तर:

- समाजशास्त्री को अपने समुदाय में रह कर ही फील्डवर्क करना पड़ता है तथा उसके समुदाय के व्यक्ति पढ़े-लिखे होते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति उसके अनुसंधान कार्य ही रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिससे फील्डवर्क में बाधा आ सकती है।

- जब लोगों को पता चलेगा कि उनके बीच रह कर ही कोई उ का ही निरीक्षण कर रहा है तो उनके व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है जिससे फील्डवर्क में मुस्किलें आ सकती हैं।

- जब व्यक्ति अपने ही समुदाय का निरीक्षण करता है तो लोगों को उसके कार्य के बारे में पता होता है। इस पता होने के कारण निरीक्षण में अभिनति आ सकती है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

परियोजना कार्य विधि अथवा प्रोजैक्ट कार्य से क्या अभिप्राय है? परिभाषाओं सहित स्पष्ट करो।

अथवा

परियोजना कार्य की कोई एक परिभाषा दीजिए।

अथवा

परियोजना कार्य का संक्षिप्त वर्णन करें।

अथवा

परियोजना कार्य क्या है?

अथवा

परियोजना कार्य की सविस्तार सहित व्याख्या कीजिए।

अथवा

परियोजना कार्य पर निबंध लिखिए।

उत्तर:

समाज शास्त्र में होने वाले अनुसंधानों में तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा उन तथ्यों के आधार पर कई निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समाज शास्त्र की नज़र से इसलिए परियोजना कार्य की धारणा बहुत महत्त्वपूर्ण तथा विस्तृत है। इस परियोजना कार्य के अंतर्गत किसी भी सामाजिक समस्या की प्रकृति को जानने के लिए अध्ययनकर्ता स्वयं ही संबंधित क्षेत्र में जाता है तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके तथ्यों को एकत्र करता है।

तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद तथ्यों का एक निश्चित क्रम में निरीक्षण, वर्गीकरण तथा परीक्षण किया जाता है ताकि निष्कर्ष निकाले जा सकें। इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण विधि के अनुसार कार्य किया जाता है जोकि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करने की एक महत्त्वपूर्ण पद्धति है। इस विधि में वैज्ञानिकता के आधार पर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। परियोजना कार्य में हमें उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसका आखिरी उद्देश्य भी उपयोगितावादी होता है।

किलपैट्रिक (W.H. Kilpatric) को इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। परियोजना को योजना अथवा प्रोजैक्ट भी कहा जाता है जो कि वास्तविक सामाजिक परिवेश में नया ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने का एक ढंग है। इसका मुख्य लक्ष्य व्यावहारिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना है। परियोजना कार्य, दो शब्दों ‘परियोजना’ तथा ‘कार्य’ से मिलकर बना है। ‘परियोजना’ का अर्थ है ‘योजना’ तथा कार्य का अर्थ है कार्य प्रणाली अथवा विधि है। इस तरह परियोजना कार्य का शाब्दिक अर्थ है योजना की कार्य प्रणाली। किलपैट्रिक (Kilpatric) के अनुसार, “परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है।”

प्रो० स्टीवेन्सन (Prof. Stevanson) के अनुसार, “परियोजना एक समस्यामूलक कार्य है, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता प्राप्त करना है।” बेलार्ड (Ballard) के अनुसार, “परियोजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है।”

इस तरह इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परियोजना कार्य ज्ञान प्राप्त करने का एक ढंग है जिससे व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। इसमें अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक समस्या को लेता है तथा उसका सर्वेक्षण करता है। इस सर्वेक्षण के बीच तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है तथा उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें अंत में कार्यकर्ताओं द्वारा अध्ययनकर्ता के निर्देशन के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसम् विद्यार्थी अथवा अध्ययनकर्ता स्वयं ही क्षेत्र में जाकर तथ्य इकट्ठे करता है जिससे उसे सामाजिक परिवेश का ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और समस्या के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।

प्रश्न 2.

परियोजना कार्य के कितने स्तर हैं? उनका विस्तार से वर्णन करो।

अथवा

परियोजना कार्य का आयोजन कैसे किया जाता है? व्याख्या करें।

अथवा

परियोजना कार्य का सविस्तार वर्णन कीजिए।

उत्तर:

किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है उस कार्य से संबंधित योज ।। नाना क्योंकि अगर हम बिना किसी योजना के कार्य करना शुरू कर देंगे तो हमें बहुत ज्यादा परिश्रम व्यर्थ ही करना पड़ेगा तथा समय भी ज्यादा लगेगा। योजना बनाने से समय, धन तथा परिश्रम की बचत होती है तथा कार्य भी जल्दी हो जाता है। परियोजना कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया चार चरणों से होकर गुज़रती है जोकि निम्नलिखित हैं:

- परियोजना कार्य का आयोजन (Planning of Project Work)

- तथ्यों का संकलन (Collection of data or facts)

- तथ्यों का विश्लेषण व निर्वाचन (Analysis and interpretation of facts)

- तथ्यों का प्रदर्शन (Presentation of data)।

अब हम इनका वर्णन विस्तार से करेंगे :

1. परियोजना कार्य का आयोजन (Planning of Project Work)-परियोजना कार्य के आयोजन के कई स्तर होते हैं तथा उन स्तरों का वर्णन इस प्रकार है :

(i) समस्या का चुनाव (Selection the Problem)-किसी भी परियोजना को शुरू करने का सबसे पहला कार्य होता है समस्या का चुनाव करना। किस समस्या का अध्ययन करना है तथा किस समस्या के बारे में तथ्य इकट्ठे करने हैं। समस्या का चुनाव करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसमें अध्ययनकर्ता की रुचि हो ताकि वह ज्यादा परिश्रम से काम कर सके।

- अध्ययनकर्ता को उस समस्या तथा उससे संबंधित अन्य पक्षों का पहले से ही ज्ञान होना चाहिए ताकि परियोजना कार्य अच्छी तरह हो सके।

- समस्या को चुनते समय उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

- विषय का चुनाव साधनों की सीमा के अंदर ही होना चाहिए।

(ii) लक्ष्य का निर्धारण (Determination of Objective)-आयोजन के दूसरे स्तर पर आता है लक्ष्य निर्धारण। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसमें प्रयोग होने वाली पद्धतियों तकनीकों के बारे में सोचा जा सकता है। उद्देश्य या लक्ष्य को निर्धारित करने से Design of Survey आसानी से बनाया जा सकता है।

(iii) सर्वेक्षण का संगठन (Organization)-समस्या तथा लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस कार्य के लिए उचित संगठन बनाए जाने की आवश्यकता होती है। संगठन के लिए एक सर्वेक्षण समिति को बनाया जाता है जिसमें सर्वेक्षण के निर्देशक, प्रमुख सर्वेक्षक इत्यादि होते हैं। इस संगठन बनाने से उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी होती है तथा एकरूपता आती है।

(iv) अध्ययन क्षेत्र को परिसीमित करना (Delimitation of the field of study)-अगर अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता (Objectivity) लाना चाहता है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह सभी तथ्यों को एकत्रित न करे बल्कि सिर्फ उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करे जो उसके अध्ययन के लिए जरूरी हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी तथ्य उसके अध्ययन से संबंधित हों। इसलिए उसको अपने अध्ययन क्षेत्र को परिसीमित करना चाहिए।

(v) प्रारंभिक तैयारियां (Preliminary Preparations)-अध्ययनकर्ता ने अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण के संबंध में कुछ प्रारंभिक तैयारियां भी रखी होती हैं जैसे सर्वेक्षण से संबंधित विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, विशेषज्ञों से मिलना, अध्ययन में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचना, लोगों से अनौपचारिक बातचीत करना।

(vi) सैंपल का चुनाव (Selection of Sample)-अगर अध्ययन करने वाली इकाइयों के सैंपल का चुनाव सही या गलत है तो यह भी अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। सैंपल का सही चुनाव अध्ययनकर्ता की बुद्धिमता पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण की सफलता असफलता सैंपल के चुनाव पर निर्भर करती है क्योंकि सैंपल का चुनाव करने से सर्वेक्षण का क्षेत्र सीमित हो जाता है, धन, समय तथा परिश्रम की बचत होती है। अध्ययनकर्ता अपने समय को और चीजों पर केंद्रित कर सकता है।

(vii) बजट बनाना (Preparation of Budget)-अगला स्तर होता है बजट बनाने का जोकि सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सर्वेक्षण को सुचारु रूप से चलाना है तो एक संतुलित बजट की ज़रूरत होती है। बजट को अपने सर्वेक्षण तथा साधनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है नहीं तो सर्वेक्षण बीच में ही रुक जाता है।

(viii) समय सूची का बनाना (Preparation of Time Schedule)-सर्वेक्षण में समय का निर्धारण बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज्यादा समय सर्वेक्षण की उपयोगिता को खराब कर सकता है। समय सूची सर्वेक्षण की प्रकृति सर्वेक्षण के उद्देश्य तथा सर्वेक्षण में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है।

(ix) अध्ययन पद्धतियों का चुनाव (Selection of the Methods of Study)-परियोजना कार्य में अध्ययन पद्धतियां हमेशा समय, धन, सर्वेक्षण की प्रकृति, कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख कर चुनी जाती हैं। अलग-अलग विषयों में अलग-अलग पद्धतियों को प्रयोग किया जाता है। एक ही सर्वेक्षण में दो पद्धतियां भी प्रयोग की जा सकती हैं, परंतु इनका चुनाव पहले से ही होना चाहिए।

(x) अध्ययन में यंत्रों का निर्माण (Preperation of study tools)-किसी भी सर्वेक्षण कार्य के सफल-असफल होने में उसमें प्रयोग होने वाले यंत्रों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन इत्यादि जैसे यंत्रों को सावधानी से तैयार करना चाहिए नहीं तो सर्वेक्षण असफल हो जाएगा। इसलिए सर्वेक्षण की सफलता के लिए यंत्रों का ही निर्माण होना जरूरी होता है।

(xi) कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण (Selection and training of field workers)-क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण भी सर्वेक्षण को प्रभावित करता है। यंत्रों के निर्माण के साथ-साथ ईमानदार तथा निष्ठावान कार्यकर्ताओं का चुनाव करना चाहिए। उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि अध्ययन कार्य में एकरूपता तथा वैषयिकता लाई जा सके।

(xii) पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण (Pretesting and Pilot study)-यह भी सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। पूर्व परीक्षण से हमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की उपयोगिता का पता चलता है। पूर्वगामी सर्वेक्षण से हमें सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। इस तरह पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण से अध्ययन की कमियों का पता चल जाता है तथा उन्हें समय रहते ही सुधारा जा सकता है।

(xiii) समुदाय को परियोजना कार्य के लिए तैयार करना (To prepare community for project)-सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने से पहले समाचार-पत्रों, रेडियो, प्रचार के माध्यमों से लोगों को सर्वेक्षण के लिए तैयार करना तथा सर्वेक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोग मानसिक रूप से सर्वेक्षण में सहयोग देने को तैयार हो सके।

2. तथ्यों का संकलन-तथ्यों का संकलन कार्य क्षेत्र में होता है तथा इसमें लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है ताकि उनसे प्रश्न पूछ कर तथ्य इकट्ठे किए जा सके। यह कार्य बहुत सावधानी भरा है तथा इसमें निम्नलिखित स्तरों से गुजरना पड़ता है

- सबसे पहले सैंपल में आए सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है।

- फिर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछ कर सूचना एकत्रित की जाती है।

- परियोजना कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की देख-रेख करना ताकि वह अपना कार्य-निष्ठा तथा ईमानदारी से कर सकें।

3. तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वचन (Analysis and Interpretation of Data)-तथ्यों को इकट्ठे करने के बाद का स्तर है उनका विश्लेषण तथा निर्वचन। इसके लिए तीन निम्नलिखित चरण हैं-

(i) तथ्यों को तोलना (Weighting of data)-हरेक सर्वेक्षण में कुछ कसौटियां रखी जाती हैं जिन पर इन तथ्यों को रखकर परखा जाता है तथा उनके सही या ग़लत होने का पता लगाया जाता है।

(ii) संपादन (Editing)-अगला स्तर है तथ्यों का संपादन करना। सबसे पहले यह देखा जाता है कि हरेक तरफ से सूचना आ गई है या नहीं इसके बाद उत्तरों की जांच की जाती है ताकि कोई उत्तर भरने से रह न गया हो। इसके साथ गैर ज़रूरी तथ्यों को हटा दिया जाता है तथा एक जैसे तथ्यों को कोड नंबर दे दिया जाता है। कोड के लिए कोई संख्या इत्यादि को रखा जाता है।

(iii) वर्गीकरण तथा सारणीयन (Classification and Tabulation)-जब तथ्यों का संपादन हो जाता है तो तथ्यों को समानता तथा भिन्नता के आधार पर उन्हें अलग-अलग समूहों तथा वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण करने से तथ्य संक्षिप्त रूप में आ जाते हैं। तथ्यों के इस वर्गीकरण को अच्छी तरह समझने के लिए उन्हें तालिकाओं में लिखा दिया जाता है जिसे सारणीयन कहते हैं। परियोजना कार्य में वर्गीकरण तथा सारणीयन बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम बहुत ही जल्दी तथ्यों के बारे में पता कर सकते हैं।

4. तथ्यों का प्रदर्शन (Presentation of data)-तथ्यों को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।

(i) चित्रमयी प्रदर्शन (Diagramatic representation)-तथ्यों को आसानी से प्रकट करने के लिए चित्रों का . प्रयोग किया जाता है तथा तथ्यों को चित्रों की सहायता से दर्शाया जाता है। चित्रों की मदद से कम समय में मुख्य बातों को दिखाया जा सकता है।

(ii) रिपोर्ट का निर्माण तथा प्रकाशन (Preperation and Publication of Report)-संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद परियोजना कार्य का अंतिम चरण होता है संपूर्ण प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे प्रकाशित करना। रिपोर्ट तैयार करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह सभी के समझ आ सके।

तथ्यों को तार्किक ढंग से पेश करना चाहिए तथा विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। तकनीकी शब्दों को स्पष्ट तथा परिभाषित करना चाहिए। तथ्यों को दोबारा भी नहीं लिखना चाहिए। आवश्यक शीर्षक तथा उपशीर्षक भी देने चाहिए। जहां ज़रूरत हो पाद टिप्पणियां भी देनी चाहिए। चित्र तथा तालिकाओं का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आँकड़े आसानी से समझ में आ सकें। इस के बाद रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है तथा उसे पेश कर दिया जाता है।

इस तरह परियोजना कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुज़रती है।

प्रश्न 3.

परियोजना कार्य के गुणों तथा दोषों का वर्णन करो।

अथवा

परियोजना कार्य के लाभ व हानियाँ बताइए।

उत्तर:

परियोजना कार्य के गुण – (Merits of Project Work):

परियोजना कार्य के बहुत गुण होते हैं जिस कारण इसका समाज के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अनलिखित गुण हैं-

1. आत्म विकास का अवसर (Opportunity of Self Development)-परियोजना कार्य कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों में आत्म विकास करने का काफ़ी महत्त्वपूर्ण साधन है। इसमें विद्यार्थी स्वयं सोचते हैं, कार्य करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर अध्ययनकर्ता से निर्देश लेते हैं। इस तरह परियोजना कार्य विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. सामाजिक भावना का विकास (Development of Social Feeling)-कोई भी परियोजना कार्य एक या दो व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते हैं बल्कि यह बहुत सारे व्यक्तियों के सहयोग से पूर्ण होता है। इस तरह परियोजना कार्य से सामाजिक भावना विकसित होती है तथा व्यक्तियों में एक-दूसरे के साथ कार्य करने से सामुदायिक भावना भी विकसित होती है।

3. विकास के समान अवसर (Equal Opportunity of Development)-परियोजना कार्य करते समय सभी कार्यकर्ताओं को समान अवसर दिया जाता है। किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इससे सभी को विकसित होने के समान अवसर प्राप्त होते हैं।

4. व्यावहारिक ज्ञान (Practical Knowledge)-परियोजना कार्य से सभी कार्यकर्ताओं को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें अलग-अलग समस्याओं को लेकर योजना बनाई जाती है तथा उनका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र में जाकर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं जिस के कारण हमें हरेक प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

5. मनोवैज्ञानिक संतुष्टि (Psychological Satisfaction)-इस कार्य को करने से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस में कार्य करने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तथा डर नहीं लगता और ज्ञान को दबाव में नहीं बल्कि खुल कर ग्रहण किया जाता है।

परियोजना कार्य के दोष-(Demerits of Project Work):

1. अधिक खर्च (More Expensive)-परियोजना कार्य में योजना बनाई जाती है तथा उस योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। इस को करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ज्यादा कार्यकर्ताओं के होने के कारण उनके रहने, खाने-पीने, खर्चे के कारण बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है तथा यह इसका एक बहुत बड़ा दोष है।

2. उचित परियोजना कार्य ढूंढ़ने की मुश्किल (Difficulty in finding right project work)-सबसे पहले सही समस्या अथवा परियोजना कार्य को ढूंढ़ने की आवश्यकता होती है जोकि काफी मुश्किल है। अगर सही परियोजना कार्य न मिल पाए तो अध्ययन के ज्यादा लाभ नहीं होते हैं।

3. क्रमबद्ध अध्ययन का न होना (Absence of seuqal study)-इस कार्य को करने के लिए कार्य से संबंधित समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन भी ज़रूरी है जोकि इस में नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ी कमी है।

प्रश्न 4.

निरीक्षण अथवा अवलोकन क्या होता है? इसकी परिभाषाओं तथा विशेषताओं का वर्णन करो।

उत्तर:

सामाजिक अनुसंधान में सूचना इकट्ठी करने के लिए वैसे तो अनुसूची, प्रश्नावली और इंटरव्यू आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। पर ये सब सूचना संबंधित आदमी से प्रश्न पूछकर ली जाती है। अनुसूची द्वारा इंटरव्यू में उत्तर देने वाला अनुसूची में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता को देता है, जो उन्हें नोट कर लेता है और प्रश्नावली में उन जवाबों को लिखकर आप ही भेज देता है।

विवरणात्मक इंटरव्यू में सूचनाओं का स्रोत संबंधित व्यक्ति होता है। अनुसंधानकर्ता को इस तरह दूसरों द्वारा दी सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। निरीक्षण विधि में अनुसंधानकर्ता आप घटना का निरीक्षण करता है। वह सूचना के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए निरीक्षण विधि अथवा अवलोकन विधि और सब विधियों से ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है।

परिभाषाएँ-(Definitions):

अवलोकन शब्द अंग्रेज़ी शब्द Observation का रूपांतर है। Observation का अर्थ है आपसी संबंध को जानने के लिए स्वाभाविक रूप में घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण। पी० वी० यंग ने इन्हें आंखों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम दिया है। पी० वी० यंग ने लिखा है कि “निरीक्षण आंखों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है जिसकी सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही एक समग्रता का निरीक्षण करने वाली अलग-अलग इकाइयों या सूक्ष्म अध्ययन करने वाली एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।”।

(According to P.V. Young, “Observation is a deliberate study through the eye may be used as one of the methods for scrutinizing collective behaviour and complex social institutions as well as the separate units composing a totality.”’)

मोज़र (Moser) के अनुसार, “सही अर्थों में, निरीक्षण में कानों या ध्वनि के प्रयोग की जगह आंखों के प्रयोग के साथ है।”

(“In the strict sense, observation implies the use of the eyes rather than the ears and. the voice.”)

इस प्रकार निरीक्षण में निम्नलिखित परिणामों का सार है-

(1) इसमें घटना का ज्ञान आंखों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चाहे हम कानों और वाक्य शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं पर इनका प्रयोग उसकी जगह पर कम महत्त्वपूर्ण होता है।

(2) निरीक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होता है। यही उसकी आम लोगों से भिन्नता होती है। हम सचेत अवस्था में बराबर, कुछ न कुछ देखते ही रहते हैं, पर उसे निरीक्षण नहीं कहा जा सकता। निरीक्षण एक विशेष उद्देश्य होता है, इसलिए यही ज्यादा सूक्ष्म और गहरा होता है।

नतीजा निकालने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। सामाजिक घटनाएं तो सबके सामने घटित ही रहती है। एक व्यक्ति उसमें से सिद्धांत की खोज कर लेता है पर दूसरे को इसमें कोई विशेषता नहीं लगती। इस अंतर का कारण निरीक्षण की सूक्ष्मता और गहराई ही है। बिना उद्देश्य के अनुसंधानकर्ता भटकता रहता है और वह तथ्यों की गहराई तक नहीं पहुंच सकता।

दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम संक्षेप में निरीक्षण विधि में निम्नलिखित विशेषताओं का जिक्र कर सकते हैं।

- निरीक्षण सामाजिक अनुसंधान में घटना के बारे में पहले तथ्य इकट्ठे करने की प्रमुख विधि है।

- इस विधि में अनुसंधानकर्ता को किसी तथ्य को इकट्ठे करने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता बल्कि उसे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है जिसके साथ तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं।

- निरीक्षण विधि घटना के सूक्ष्म निरीक्षण का मौका देती है।

- इस विधि द्वारा इकट्ठे किए हुए तथ्य किसी भी दूसरी विधि द्वारा इकट्ठे किए तथ्यों से अधिक विश्वसनीय होते हैं।

- यह एक सामने दिखने वाली प्रणाली है जिनमें अनुसंधानकर्ता किसी दूसरे स्रोत पर आश्रित न रहकर आप ही घटना का सामने से ही निरीक्षण करके अध्ययन करता है।

- इस विधि द्वारा वैज्ञानिक सूक्ष्मता संभव होती है।

- यह विधि सबसे सरल है।

- अनुसंधानकर्ता स्वयं ही घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद तथ्य इकट्ठे करता है।

- यह एक प्रचलित विधि है जिसका प्रयोग प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में एक जैसा ही होता है।

- यह प्रणाली सबसे सस्ती, स्पष्ट, सरल और वैज्ञानिक है।

प्रश्न 5.

सहभागी निरीक्षण अथवा सहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त विवरण दें।

उत्तर:

1. सहभागी निरीक्षण-सहभागी निरीक्षण का प्रयोग सबसे पहले Lindeman ने 1924 में अपनी पुस्तक Social Discovery में किया था। चाहे विधि के रूप में इसका प्रयोग बहुत पहले ही हो चुका था। उसने लिखा “सहभागी निरीक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निरीक्षण तभी करीब-करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाहरी और अंदरूनी दृष्टिकोण से मिलकर बना हो।

इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया और जिसकी इच्छाओं और स्वार्थ किसी-न-किसी रूप में जुड़े हुए हो, उस आदमी के दृष्टिकोण से निश्चित ही अलग होगा जो सहभागी न होकर सिर्फ देखने वाला या विवेचनकर्ता के रूप में रहा है।”

सहभागी निरीक्षण की परिभाषा देते हुए ‘मैज’ ने लिखा है “जब देखने वाले के दिल की धड़कनें समूह के दूसरे व्यक्तियों की धड़कनों के साथ मिल जाती हैं और वह किसी दूर की प्रयोगशाला से आए हुए तटस्थ प्रतिनिधि के समान नहीं रह जाता, तब यह समझना चाहिए कि उसने सहभागी देखने वाला कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

मैज ने इस प्रकार समूह के साथ निरीक्षणकर्ता के रागात्मक एकीकरण पर ही जोर दिया है। उसके निरीक्षणकर्ता को सहभागी तब ही कहेंगे जब वह निरीक्षण किए जाने वाले समूह में अपनापन, अनुभव करने लगे, उसका दृष्टिकोण समूह के दृष्टिकोण के साथ मिल जाए और उसकी भावनाएं समूह की भावनाओं के साथ मिलकर एक हो जाएं।

विद्वानों ने इस प्रकार के पूरे एकीकरण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण बताया है। उन्होंने सहभागी निरीक्षणकर्ता की और ज्यादा खुली परिभाषा दी है। गुड एंड हॉट के अनुसार “निरीक्षणकर्ता सहभागी कहलाने का हकदार उस समय हो जाता है जब वह समह के एक मैंबर/सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।”

यहां मंजरी उस समूह से आती है जिसका निरीक्षण किया जाता है। देखने वाले के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में परिवर्तन ज़रूरी नहीं है। पी० वी० यंग ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। उसके अनुसार भी सहभागी निरीक्षणकर्ता “अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है या दूसरी तरह से उनके जीवन में भाग लेता है।”

अब यह परिणाम निकलता है कि सहभागी निरीक्षण के लिए ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता समूह में एक अजनबी की तरह न रहकर उसका एक अंग बनकर रहे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह उनकी सभी क्रियाओं में भाग ले, पर निश्चित ही वह वहां निरीक्षणकर्ता की हैसियत से नहीं रहता। इसी प्रकार यह भी ज़रूरी नहीं कि वह समह के बीच बराबर साथ साथ रहा हो। वह समय-समय बारी-बारी उनके बीच रहा। पर उसका उस समूह के साथ बहुत करीब का क्रियात्मक संपर्क होना बहुत ज़रूरी है।

सहभागी निरीक्षण के साथ निरीक्षणकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बन सकता है। वह ऐसा कोई भी काम हाथ में ले सकता है। जिससे वह अध्ययन में किए जाने वाले समूह के बराबर संपर्क में रहे। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पढ़ाई का काम। जिस प्रकार से समाज का अध्ययन करना है और जिस प्रकार का अध्ययन करना है, अनुसंधानकर्ता को उसी के अनुरूप पद भी लेना चाहिए। प्रयास इस बात का करना चाहिए कि उसे समूह की क्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब से देखने का मौका अथवा अवसर मिल सके।

प्रश्न 6.

सहभागी निरीक्षण के गुणों तथा दोषों का वर्णन करें।

उत्तर:

सहभागी निरीक्षण के गण-

(1) इस निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के काफ़ी समीप आ जाता है। इस तरह उसे ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन का अवसर मिलता है। किसी व्यक्ति के परिवार के जीवन का सब से बढ़िया और सच्चा परिचय उस व्यक्ति को होगा, जो उसके साथ या उसके घर में रहा हो।

(2) सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता को समूह के अलग व्यवहारों, आपसी संबंधों और रिवाजों का सच्चा समझने की शक्ति प्राप्त होती है। अधिकतर क्रियाएं सामाजिक संगठनों और हालातों से अच्छी तरह प्रभावित होती हैं। किसी समाज में कोई परंपरा क्यों प्रचलित है? इसका अनुभव कोई बाहर से देखकर नहीं कर सकता। इस तरह असहभागी निरीक्षण में घटना का केवल वर्णन होता है जबकि सहभागी अंदरूनी स्वरूप को समझने में सहायक होता है।

(3) सहभागी निरीक्षण स्वाभाविक हालात में संभव है। जब लोगों को पता लग जाता है कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है तो उनके व्यवहार में अस्वाभाविकता आ जाती है और बनावटीपन भी। इस तरह निरीक्षणकर्ता द्वारा ईमानदारी और सावधानी बरतने पर भी उचित सूचना प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक हालातों/परिस्थितियों में निरीक्षण के लिए सहभागी निरीक्षण ज़रूरी है।

(4) सहभागी निरीक्षण देखने वाले की नज़र को ज्यादा सूक्ष्म बना देता है जिससे वह जल्द ही उचित नतीजों को ग्रहण कर सके। निरीक्षण के लिए एक विशेष ज्ञान ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी सूक्ष्म व्यवहारों का सही निरीक्षण नहीं कर सकता। एक इंजीनियर दो कारखानों में लगी मशीनों का तुलनात्मक अध्ययन जितनी आसानी सरलता से जल्दी ही कर लेता है उतना एक अपरिचित व्यक्ति नहीं।

यही बात सामाजिक समूह से संबंध में भी सत्य है। समूह में कुछ समय रहने के पश्चात् निरीक्षणकर्ता इसकी क्रियाओं और व्यवहारों से परिचित हो जाता है और उनमें मिलने वाली सूक्ष्म ग़लती या नकली धन भी उसका ध्यान खींच लेता है।

(5) सहभागी असहभागी निरीक्षण की जगह ज्यादा सुविधाजनक होता है। निरीक्षण की एक आवश्यक शर्त यह भी है कि संबंधित व्यक्ति या समूह अनुसंधानकर्ता को निरीक्षण करने का अवसर दे। सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता एक निरीक्षण के रूप में नहीं जाता। बाहरी रूप से उसका उद्देश्य सरा ही होता है। इस तरह संबंधित व्यक्ति या समूह से किसी विरोध की संभावना नहीं रहती।

सहभागी निरीक्षण के दोष-

(1) इसमें अनुसंधानकर्ता को दो पार्ट एक साथ अदा करने पड़ते हैं-वह एक वैज्ञानिक भी होता है और अध्ययन किए जाने वाले समाज का सदस्य भी। संतुलन कायम रखना बहुत कठिन होता है।

(2) जब निरीक्षक का भावात्मक एकीकरण हो जाता है तो निरीक्षण की स्थूलता खत्म हो जाती है। एक तटस्थ देखने वाले के स्थान पर वह अपने आप को एक वर्ग का अंग मानने लगता है। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। इसमें बहुत सारी घटनाओं को इसी तरह देखने लगता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्रकार का Bias बहुत हानिकारक है।

(3) समाज की क्रियाओं में नज़दीकी के परिचय हमारे सूक्ष्म निरीक्षण में कभी-कभी बाधक भी सिद्ध होते हैं। जब समूह की अनेक क्रियाओं के साथ हमारा नज़दीकी परिचय हो जाता है तो हम उनमें से बहुत को इसी तरह ही मान लेते हैं। बहुत सारी घटनाओं को आम मानकर छोड़ देते हैं। समूह में एकदम अपरिचित होने से उसकी प्रत्येक क्रिया हमारे लिए नई और आदर्शक होती है। इसलिए निरीक्षण ज्यादा सूक्ष्म और खुला होता है।

(4) कभी-कभी यह भी देखा गया है कि लोग अपरिचित व्यक्ति के समक्ष ज्यादा खुलकर व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रसिद्धि को हानि की संभावना नहीं होती पर जब कोई अपरिचित व्यक्ति निरीक्षक के रूप में साथ होता है तो उनके व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है। इसी प्रकार सहभागी निरीक्षण उचित और सही सूचना प्राप्त करने में सहायता के स्थान पर मुस्किल अथवा कठिनाई उत्पन्न करता है।

(5) सहभागी अनुसंधानकर्ता आमतौर पर अपने आपको समाज से अलग अथवा पृथक नहीं रख सकता। कभी-कभी वह किसी विशेष समूह या दल में विशेष रुचि लेने लगता है या किसी वर्ग के साथ विशेष संपर्क बढ़ा लेता है। इस तरह निरीक्षक की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है।

इसके अतिरिक्त यदि उसने समाज में कोई प्रसिद्ध स्थान प्राप्त कर लिया है तो उसे अनुसंधान से अधिक अपनी प्रसिद्धि का ध्यान अधिक रहता है। तो सकता है कि उस स्थान पर रहकर वह अपना प्रभाव लोगों के व्यवहारों और क्रियाओं पर डाल सकता है। इसके साथ भी अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है।

प्रश्न 7.

निरीक्षण विधि के गुणों तथा सीमाओं का वर्णन करें।

उत्तर:

निरीक्षण विधि के गुण

(Merits of Observation)

(i) विश्वास योग्य-इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निरीक्षण से प्राप्त सूचना और विधियों द्वारा प्राप्त सूचना से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसमें वैज्ञानिक उत्तरदाता पर आश्रित नहीं होता बल्कि वह सूचना खुद ही इकट्ठी करता है। अनुसूची तथा प्रश्नावली में वह उत्तरदाता पर आश्रित होता है परंतु इसमें वह सब कुछ अपने आप ही देखता है। यदि वैज्ञानिक चालाक है तो वह सही सूचना प्राप्त कर सकता है।

(ii) आसान-निरीक्षण विधि बहुत ही आसान है। साक्षात्कार, अनुसूची इत्यादि में उत्तरदाता से अपने मतलब की सूचना निकलवाने के लिए बहुत चतुरता की जरूरत होती है परंतु निरीक्षण में चतुरता की कोई जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ चीजों को देखकर ही उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं।

(iii) सर्वव्यापक विधि-निरीक्षण विधि सर्वव्यापक तथा सर्वप्रचलित होती है। यह सभी विज्ञानों, देशों में समान रूप से उपयोगी होती है। प्रश्नावली, साक्षात्कार सिर्फ सामाजिक खोज में ही उपयोग होते हैं। परंतु निरीक्षण सभी विज्ञानों में उपयोग होती है।

(iv) सत्य की जांच करने की सुविधा-इस विधि से प्राप्त सूचना की दोबारा जांच भी हो सकती है। यदि निरीक्षणकर्ता से कोई ग़लती हो जाती है तो उस चीज़ का दोबारा निरीक्षण हो सकता है। हमें यह सुविधा साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली में नहीं होती। उनमें उत्तरदाता झूठ बोल सकता है परंतु इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है।

निरीक्षण विधि की सीमाएं-(Limitations of Observation):

(i) निरीक्षणकर्ता का न होना-निरीक्षण विधि में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हो सकता है कि घटना के घटित होते समय निरीक्षक उस जगह पर ही हो। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अनिश्चित होती है तथा वह कभी भी घटित हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति उस समय मौजूद ही हो। उसकी गैर-मौजूदगी के कारण निरीक्षण संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर, पति-पत्नी की लड़ाई।

(ii) घटनाएं निरीक्षण का मौका नहीं देतीं-यह समस्या भी निरीक्षण में हो सकती है। हो सकता है कि घटना के घटित होते समय उसका पता ही न चले या फिर संबंधित व्यक्ति निरीक्षण का अवसर ही न दें।

सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण के लिए यह ज़रूरी है कि संबंधित व्यक्ति इसका अवसर दें परंतु काफ़ी हद तक ऐसा मुमकिन नहीं होता जैसे कि पति-पत्नी के आंतरिक संबंधों के निरीक्षण का मौका कोई भी नहीं देगा। इस प्रकार कई बार घटनाएं भी निरीक्षण का समय नहीं देती हैं।

(iii) निरीक्षण विधियों का असहयोग-काफ़ी सारे सामाजिक अनुसंधान भावनाओं, विचारों जैसे अमूर्त तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन अमूर्त तथ्यों का निरीक्षण नहीं हो सकता। हमें इस बात का पता नहीं चल सकता कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या किसी चीज़ के बारे में उसके वास्तविक विचार क्या हैं? इसलिए व्यक्ति खुद ही निरीक्षण करने की बजाए संबंधित व्यक्ति से पूछकर ही चला जाता है।

प्रश्न 8.

सामाजिक सर्वेक्षण का क्या अर्थ है? परिभाषाओं सहित स्पष्ट करें।

उत्तर:

सामाजिक अनुसंधान की विधियों में सर्वेक्षण विधि बहुत महत्त्वपूर्ण है। सर्वेक्षण अंग्रेजी भाषा के शब्द Survey का हिंदी रूपांतर है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना को ऊपर से देखना, परंतु सामाजिक अनुसंधान में इसका एक विधि के रूप में बहुत ही विशिष्ट अर्थ है।

सर्वेक्षण का अर्थ एक ऐसी अनुसंधान की विधि से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर घटना का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण करता है तथा उस घटना के संबंध में खोज करता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को अपनी कल्पना से कुछ नहीं करना पड़ता बल्कि वह घटना के साथ प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आता है तथा उसमें से अपने मतलब की चीज़ निकाल लेता है। इससे उसके निष्कर्षों में ज्यादा वैयक्तिता आती है तथा वह सच के बहुत करीब होते हैं।

परिभाषाएं (Definitions)-

1. मोज़र (Moser) के अनसार. “समाजशास्त्री के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनसंधान करने. अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का एक ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके।”

2. मोर्स (Morse) के अनुसार, “संक्षेप में सर्वेक्षण किसी प्रस्तुत सामाजिक परिस्थिति, समस्या अथवा जनसंख्या के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध रूप में की गई विवेचना की विधि मात्र है।”

3. बर्जेस (Burgess) के अनुसार, “एक सर्वेक्षण समुदाय की दशाओं एवं आवश्यकताओं का सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन है।”

4. एब्रम्स (Abrams) के अनुसार, “सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के संगठन तथा क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं।”

इस तरह इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं से संबंधित होते हैं। इसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अनुसंधान के विषय से संबंधित घटनाओं का निरीक्षण किया जाता है तथा उस निरीक्षण से ही सूचना इकट्ठी की जाती है। फिर इस सूचना से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि वैज्ञानिक विधि के बहुत ज्यादा करीब होती है क्योंकि इस विधि में अभिनीत आने के मौके बहुत ही कम होते हैं। सामाजिक अनुसंधानों में यह विधि बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 9.

सामाजिक सर्वेक्षण विधि के उद्देश्यों का वर्णन करें।

उत्तर:

सामाजिक सर्वेक्षण विधि के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु हम उन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित कर रहे हैं-

1. व्यावहारिक सूचना प्राप्त करना-ज्यादातर सर्वेक्षण लोगों को सूचना देने के लिए होते हैं चाहे वह लोग सरकारी हों या गैर-सरकारी। इस तरह का सर्वेक्षण कोई संस्था अपने या किसी और के लिए भी करवा सकती है। इस तरह के व्यावहारिक उपयोग से उस संस्था को अपना विकास करने में मदद मिलती है।

सर्वेक्षण का उपयोग अब आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी काफ़ी हो रहा है। अब ऐसी संस्थाएं भी बन गई हैं जो दूसरों के लिए सर्वेक्षण का कार्य करती हैं। बहुत सारी व्यापारिक संस्थाएं अपने उत्पाद की बिक्री के संबंध में सर्वेक्षण करवाती हैं। उद्योगपति अपने माल के लिए तथा कार्यक्षमता की वृद्धि के लिए भी सर्वेक्षण करवाते हैं। इस तरह सर्वेक्षण की मदद से अब सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बनते बल्कि उनका व्यावहारिक उपयोग भी हो रहा है। इस तरह सर्वेक्षण की मदद से व्यावहारिक सूचना प्राप्त हो जाती है।

2. उपकल्पना की जांच-बहुत-से सर्वेक्षणों का उद्देश्य अलग-अलग उपकल्पनाओं की जांच करना होता है। रोज़ाना जीवन की घटनाओं को देखकर हमारे मन में बहुत-सी उपकल्पनाएं पैदा हो सकती हैं। उन उपकल्पनाओं में सच की पहचान तभी हो सकती है जब वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को इकट्ठा किया जाए तथा उन तथ्यों की उचित विवेचना की जाए। इसलिए बहुत से सर्वेक्षण उपकल्पनाओं की जांच के लिए किए जाते हैं।

3. सामाजिक सिद्धांतों के सच की पहचान-हमारा समाज प्रगतिशील है जिस कारण वह लगातार बदलता रहता है। इसलिए आज से कुछ समय पहले बने सिदधांतों में बदलाव आना भी जरूरी होता है। उ ले सकते। इसलिए बदले हुए हालात के अनुसार सामाजिक सिद्धांतों तथा नियमों के सच की पहचान ज़रूरी होती है।

इसलिए पुराने सिद्धांतों के सच की पहचान इस विधि से हो जाती है। इसके साथ ही अनुसंधान की तकनीकें भी समय के साथ बदलती रहती है। पुराने सिद्धांतों की नई तकनीकों के आधार पर जांच करने की ज़रूरत होती है। बहुत से सर्वेक्षण पुराने सिद्धांतों में सच की पहचान के लिए भी होते हैं।

4. कार्य करण संबंध का पता करना-बहुत से सर्वेक्षण का उद्देश्य वर्णन की जगह घटना की व्याख्या करना होता है। समाज में होने वाली घटनाओं को देखकर व्यक्ति के मन में उन घटनाओं के कारणों को जानने की इच्छा पैदा होती है। इनको निगमन विधि से पहले से बने सिद्धांतों से पता किया जा सकता है या फिर आगमन विधि से सर्वेक्षण हाला pr का MBD SOCIOLOGY (XII HR.) करके पता किया जा सकता है। सर्वेक्षण से घटना से संबंधित अलग-अलग तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है तथा उनके आधार पर उन घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है।

5. सामाजिक घटनाओं का वर्णन-सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य वर्णनात्मक भी हो सकता है, जैसे सामाजिक संबंधों या व्यवहार का अध्ययन। कई बार सर्वेक्षण किसी विशेष उद्देश्य को लेकर सिर्फ सामाजिक घटना के वर्णन के लिए होता है। सरकारी सर्वेक्षण सिर्फ साधारण सूचना इकट्ठी करने के लिए किये जाते हैं। वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होते बल्कि अनुसंधानकर्ता को उचित सामग्री प्रदान करने तथा उसके कार्य को सरल बनाने के लिए होते हैं।

प्रश्न 10.

सामाजिक सर्वेक्षणों के कितने प्रकार होते हैं? उनका वर्णन करो।

उत्तर:

सामाजिक सर्वेक्षणों को अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग भागों में बांटा जा सकता है। उनमें से कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं-

1. सामान्य तथा विशेष सर्वेक्षण-जब सर्वेक्षण किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होते बल्कि घटना के संबंध में सूचना इकट्ठी करने के लिए होते हैं तो उन्हें सामान्य सर्वेक्षण कहा जाता है। यह किसी उपकल्पना के आधार पर नहीं होते बल्कि इनमें तो अनुसंधान के विषय तथा क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण सरकार द्वारा किए जाते हैं।

विशेष सर्वेक्षण में अनुसंधान किसी विशेष उपकल्पना के आधार पर होता है। इनमें किसी समूह या स्थान का सर्वेक्षण नहीं होता बल्कि किसी विशेष घटना का सर्वेक्षण होता है। इसे उन लोगों से संपर्क बनाया जाता है जो उस विशेष घटना से संबंधित हैं तथा निष्कर्ष निकालने में मदद दे सकते हैं। इस तरह सामान्य सर्वेक्षण किसी वर्ग या स्थान से जुड़ा हुआ होता है। वहीं पर विशेष सर्वेक्षण घटना या समस्या से जुड़ा हुआ होता है।

2. अंतिम तथा आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण-कई सर्वेक्षण इस तरह से होते हैं जिनमें सूचना को दोबारा-दोबारा इकट्ठा करना नहीं पड़ता बल्कि एक बार ही सूचना इकट्ठी करने के बाद उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं तथा सर्वेक्षण खत्म हो जाता है। इन्हें अंतिम सर्वेक्षण कहा जाता है।

कछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जिनमें सचना को बार-बार इकटठा करना पड़ता है। यह प्रायोगिक विधि के अंदर आते हैं। जिस वर्ग का निरीक्षण करना होता है, उसे कोई प्रेरक तत्त्व दे दिया जाता है तथा उस प्रभाव के अंतर्गत संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस तरह बार-बार कोई प्रेरक तत्त्व देकर उस तत्त्व के प्रभाव के अंतर्गत सूचना को एकत्र किया जाता है तथा अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इस प्रकार के होते हैं।

3. नियमित तथा काम चलाऊ सर्वेक्षण-वह सर्वेक्षण जो नियमित रूप से तथा समय-समय पर बार-बार होते हैं उन्हें नियमित सर्वेक्षण कहते हैं। कामचलाऊ सर्वेक्षण वह होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक-आध बार होते हैं। आमतौर पर कामचलाऊ सर्वेक्षण नियमित सर्वेक्षण से पहले होता है जिस वजह से इसको अग्रगामी सर्वेक्षण भी कहा जाता है।

काम चलाऊ सर्वेक्षण का उद्देश्य नियमित सर्वेक्षण की योजना की जांच करना होता है। कामचलाऊ सर्वेक्षण को अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। इस कामचलाऊ सर्वेक्षण को उस समय भी प्रयोग किया जाता है जब किसी अनुसंधान के लिए पूर्व सूचना उपलब्ध न हो। इस तरह काम चलाऊ सर्वेक्षण को नियमित सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है।

4. संगणना सर्वेक्षण तथा सैंपल सर्वेक्षण-सर्वेक्षण को समग्र इकाइयों के संबंध में संगणना विधि दवारा किया जाता है। इसमें अगर किसी विशेष वर्ग के संबंध में खोज करनी है तो उस वर्ग के हरेक व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया जाता है तथा उनसे सूचना एकत्र की जाती है। इस तरह के सर्वेक्षण को संगणना सर्वेक्षण कहा जाता है।

परंतु अगर वर्ग बड़ा हो तथा वर्ग के हरेक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना मुमकिन न हो तो उस वर्ग में से थोड़े से व्यक्तियों का एक सैंपल ले लिया जाता है तथा उनसे सूचना प्राप्त की जाती है। उस सूचना से निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण समूह पर लागू किया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण को सैंपल सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षणों में इस विधि का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। इसका कारण यह है कि एक तो संपूर्ण समाज से संपर्क स्थापित करना कठिन होता है तथा संगणना में बहुत सारे धन तथा समय की ज़रूरत होती है। सैंपल विधि से निकले निष्कर्ष ज्यादातर ठीक होते हैं। अगर कोई अशुद्धि भी हो तो भी उसे पता किया जा सकता है।

प्रश्न 11.

सर्वेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करो।

उत्तर:

जिस तरह सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, उस तरह सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी होती है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया के शुरू से लेकर अंत तक कई स्तर होते हैं। इन स्तरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैं-

- सर्वेक्षण का उद्देश्य तथा क्षेत्र

- सूचना इकट्ठी करने के स्त्रोत का निर्धारण

- सर्वेक्षण के प्रकार

- प्रश्नावली या अनुसूची की रचना तथा सूचना का संकलन

- इकट्ठी सूचना का संपादन

- सूचना का वर्गीकरण तथा सारणीकरण

- सूचना का विश्लेषण

- सूचना का निर्वाचन तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।

इन सभी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:

1. सर्वेक्षण का विषय या उद्देश्य-सबसे पहले सर्वेक्षण का विषय निर्धारित करना ज़रूरी होता है जिस पर सर्वेक्षण होता है। विषय सर्वेक्षण विधि के अनुसार होना चाहिए। अगर विषय इस विधि के अनुसार नहीं हैं तो सर्वेक्षण करने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है।

2. स्रोत का निर्धारण-विषय के निर्धारण के पश्चात् अगला स्तर है सूचना इकट्ठी करने के स्रोत का निर्धारण। यह स्रोत प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस विधि का निर्धारण ही न कर पाएं तो सूचना एकत्रित कैसे होगी। इसलिए इस स्रोत का निर्धारण करना पहले से ही आवश्यक होता है।

3. सर्वेक्षण के प्रकार-तीसरा स्तर होता है सर्वेक्षण के प्रकार को निर्धारण करने का। असल में सर्वेक्षण के विषय से ही सर्वेक्षण के प्रकार का निर्धारण हो जाता है। यह सर्वेक्षण सामान्य है अथवा विशेष एक ही बार होगा या बार बार। यदि सर्वेक्षण में संगणना विधि का प्रयोग किया गया है तो बहुत समय तथा धन की आवश्यकता होती है।

अगर सैंपल विधि का प्रयोग किया जाएगा तो सैंपल किस प्रकार निकाला जाएगा। सामाजिक सर्वेक्षण लो है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि विषय से संबंधित कौन लोग हैं वह कहां रहते हैं तथा उनको कैसे मिला जा सकता है।

4. प्रश्नावली अथवा अनुसूची की रचना-सर्वेक्षण के प्रकार को निर्धारित करने के पश्चात् यह ज़रूरी है कि अगर सर्वेक्षण में प्रश्नावली या अनुसूची विधि का प्रयोग हो रहा है तो उनका निर्माण किया जाए। प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रश्नों को सावधानी से निर्मित किया जाना चाहिए क्योंकि अगर प्रश्न ठीक न हआ तो उत्तरदाता उत्तर देना बंद भी कर सकता है।

इसके बाद का स्तर होता है सचना एकत्रित करने का। अगर सूचना को साहित्य से एकत्रित करना है तो उसे भी देख लेना चाहिए। अगर सर्वेक्षण का क्षेत्र बड़ा है तो कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा देख-रेख का ध्यान भी रखना पड़ता है। सूचना एकत्र हो जाने के पश्चात् सारी सूचना को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना चाहिए।

5. इकट्ठी सूचना का संपादन-सूचना इकट्ठी करने के पश्चात् अगला स्तर होता है एकत्रित सूचना के संपादन का। सबसे पहले प्राप्त सूचना का संपादन किया जाता है। गलत या भ्रमपूर्ण सूचना को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि निष्कर्ष निकालते समय ग़लती न हो। सूचना के संपादन से हमारे सामने सही तथा संभव सचना अ जिससे निष्कर्ष निकालने आसान हो जाते हैं।

6. सूचना का वर्गीकरण तथा सारणीकरण-सूचना के संपादन के बाद सूचना का वर्गीकरण तथा सारणीकरण किया जाता है। प्राप्त सूचना को अलग-अलग वर्गों में रखा जाता है तथा उन वर्गों से सारणियां बनाई जाती हैं। वर्गीकरण तथा सारणीकरण करने से सूचना को समझने में आसानी हो जाती है तथा देखने वाला एक ही नज़र में निष्कर्ष निकाल लेता है।

7. सूचना का विश्लेषण-सूचना को वर्गों तथा सारणियों में डालने के पश्चात् उस सूचना का अलग-अलग कोणों से विश्लेषण किया जाता है। कई प्रकार की क्रियाओं से उसकी तुलना की जाती है तथा समन्वय की कोशिश की जाती है। उपलब्ध सिद्धांतों के आधार पर उस सूचना को तोला जाता है तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

8. निर्वाचन तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करना-सर्वेक्षण का अंतिम स्तर होता है रिपोर्ट तैयार करना तथा ग्राफ, चित्रों से सूचना को प्रकट करना। सर्वेक्षण चाहे किसी संस्था के लिए किया गया हो या अनुसंधानकर्ता के लिए, खोज रिपोर्ट को लिखना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट के साथ ग्राफ तथा चित्र भी होने ज़रूरी है ताकि सूचना का महत्त्व स्पष्ट हो जाए तथा एक सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके।

इस तरह सर्वेक्षण प्रक्रिया इन ऊपर लिखे स्तरों से होकर गुज़रती है।

प्रश्न 12.

सर्वेक्षण प्रणाली के गुणों तथा सीमाओं का वर्णन करो।

अथवा

सर्वेक्षण पद्धति की कमजोरियों का वर्णन करें।

उत्तर:

सर्वेक्षण प्रणाली के गुण सर्वेक्षण प्रणाली के सामाजिक अनुसंधान की ओर विधियों की अपेक्षा कुछ गुण हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है-

1. इस विधि से अनुसंधान में किसी प्रकार की व्यक्तिगत अभिनीत नहीं आती हैं। असल में किसी भी व्यक्ति के विचार उसकी परंपराओं, संस्कारों, हालातों इत्यादि से प्रभावित होते हैं जिस कारण हम अनुसंधान में कई बार उन हालातों की कल्पना करते हैं जिन्हें सिर्फ हमारा दिमाग स्वीकार करता है।

हम उसके अलावा और किसी स्थिति के बारे में सोचते भी नहीं। अगर हमें अनुसंधान में वैषयिकता लानी है तथा अभिनीतियों को समाप्त करना है तो सर्वेक्षण विधि ही उपयुक्त है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने विचारों को अनुसंधान में लाने का मौका ही नहीं देता।

2. इस विधि से अनुसंधानकर्ता सीधा अनुसंधान के विषय में संपर्क में आता है। अगर वह उत्तरदाता से सीधे संपर्क में नहीं आता है तो वह या पूर्व निर्मित सिद्धांतों से या अपने व्यक्तिगत अनुभवों से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है जो कि ग़लत है। सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर समाज की सही स्थिति का पता नहीं कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि से हरेक प्रकार के हालात तथा हरेक प्रकार के व्यक्ति तथा व्यवहार का पता चल जाता है। इस कारण ही सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वास योग्य होते हैं।

3. सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के सबसे करीब होती है चाहे इसमें अनसंधानकर्ता का घटना पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता। उसे घटना का निरीक्षण घटनास्थल पर जाकर ही करना पड़ता है, परंतु फिर भी सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा इस आधार पर इकट्ठी की गई सूचना ज्यादा विश्वसनीय होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। इस तरह प्राप्त सूचना से निकाले गए निष्कर्ष सच्चे माने जाते हैं।