HBSE 12th Class History Solutions Chapter 10 उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन

Haryana State Board HBSE 12th Class History Solutions Chapter 10 उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class History Solutions Chapter 10 उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन

HBSE 12th Class History उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन Textbook Questions and Answers

उत्तर दीजिए (लगभग 100 से 150 शब्दों में)

प्रश्न 1.

ग्रामीण बंगाल के बहुत-से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था?

उत्तर:

जोतदार बंगाल के गाँवों में संपन्न किसानों के समूह थे। गाँव के मुखिया भी इन्हीं में से होते थे। संक्षेप में इन जोतदारों की ताकत में वृद्धि होने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे

1. ज़मीनों के वास्तविक मालिक-जोतदार गाँव में ज़मीनों के वास्तविक मालिक थे। कईयों के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी। वे बटाइदारों से खेती करवाते थे। जो फसल का आधा भाग अपने पास और आधा जोतदार को दे देते थे। इससे जोतदारों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती चली गई।

2. व्यापारी तथा साहूकार-जोतदार केवल भू-स्वामी ही नहीं थे। उनका स्थानीय व्यापार व साहूकारी पर भी नियंत्रण था। वे एक व्यापारी, साहूकार तथा भूमिपति के रूप में अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोग थे।

3. भू-राजस्व भुगतान में जान-बूझकर देरी-जोतदार जान-बूझकर गाँव में ऐसा माहौल तैयार करवाते थे कि ज़मींदार के अधिकारी (अमला) गाँव से लगान न एकत्रित कर पाए। यह विलंब ज़मींदार के लिए कुड़की लेकर आता था। इससे जोतदार को लाभ मिलता था।

4. ज़मीन की खरीद-ज़मींदार की ज्यों ही ज़मीन की नीलामी होती थी, उसे प्रायः जोतदार ही खरीदता था। इससे उनकी शक्ति में और वृद्धि होती जाती थी और ज़मींदारों की शक्ति का दुर्बल होना स्वाभाविक था।

प्रश्न 2.

जमींदार लोग अपनी ज़मींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? उत्तर:ज़मींदारों ने अपनी सत्ता और ज़मींदारी बचाने के लिए निम्नलिखित तिकड़मबाजी लगाई

1. बेनामी खरीददारी-ज़मींदारों ने अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण हथकंडा बेनामी खरीददारी का अपनाया। इसमें प्रायः ज़मींदार के अपने ही आदमी नीलाम की गई संपत्तियों को महँगी बोली देकर खरीद लेते थे। फिर वे देय राशि सरकार को नहीं देते थे। सरकार को पुनः उस ज़मीन को नीलाम करना पड़ता था और इस बार भी ज़मींदार के दूसरे एजेंट वैसा ही करते और सरकार को फिर राशि जमा नहीं करवाते। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती जब तक सरकार और बोली लगाने वाले दोनों हार न जाते। बोली लगाने वाले नीलामी के समय आना ही छोड़ जाते थे। अन्ततः सरकार को वह ज़मींदारी पुराने ज़मींदार को देनी पड़ती थी।

2. ज़मीन का कब्जा न देना-यदि बाहर के शहरी धनी लोग अधिक बोली देकर ज़मीन खरीदने में सफल हो जाते थे तो ऐसे लोगों को कई बार ज़मींदार के लठैत (लठियाल) ज़मीन में प्रवेश ही नहीं करने देते थे। कई बार ज़मींदार अपनी रैयत को नए ज़मींदार के विरुद्ध भडका देते थे। या फिर रैयत की पुराने जमींदार के साथ लगाव व सहानुभूति होती थी। इस कारण से वह नए जमींदार को ज़मीन में घुसने ही नहीं देती थी।

![]()

प्रश्न 3.

पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई?

उत्तर:

बाहरी लोगों का आगमन पहाड़िया लोगों के लिए जीवन का संकट बन गया था। उनके पहाड़ व जंगलों पर कब्जा करके खेत बनाए जा रहे थे। पहाड़िया लोगों में इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। पहाड़ियों के आक्रमणों में तेजी आती गई। अनाज व पशुओं की लूट के साथ इन्होंने अंग्रेजों की कोठियों, ज़मींदारों की कचहरियों तथा महाजनों के घर-बारों पर अपने मुखियाओं के नेतृत्व में संगठित हमले किए और लूटपाट की।

दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारियों ने दमन की क्रूर नीति अपनाई। उन्हें बेरहमी से मारा गया परंतु पहाड़िया लोग दुर्गम पहाड़ी गों में जाकर बाहरी लोगों (ज़मींदारों व जोतदारों) पर हमला करते रहे। ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के सैन्य बलों के लिए भी इनसे निपटना आसान नहीं था। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने शांति संधि के प्रयास शुरू किए। जिसमें उन्हें वार्षिक भत्ते की पेशकश की गई। बदले में उनसे यह आश्वासन चाहा कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकतर मुखियाओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिन कुछ मुखियाओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, उन्हें पहाड़िया लोगों ने पसंद नहीं किया।

प्रश्न 4.

संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया?

अथवा

संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे?

उत्तर:

संथालों के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे

(1) उनकी ज़मीनें धीरे-धीरे उनके हाथों से निकलकर ज़मींदारों और साहूकारों के हाथों में जाने लगीं। साहूकार और ज़मींदार उनकी ज़मीनों के मालिक बनने लगे। महेशपुर और पाकुड़ के पड़ोसी राजाओं ने संथालों के गाँवों को आगे छोटे ज़मींदारों व साहूकारों को पट्टे पर दे दिया। वे मनमाना लगान वसूल करने लगे।

(2) इससे शोषण व उत्पीड़न का चक्र शुरू हुआ। लगान अदा न कर पाने की स्थिति में संथाल किसान साहूकारों से ऋण लेने के लिए विवश हुए। साहूकार ने 50 से 500 प्रतिशत तक सूद वसूल किया।

(3) किसान की दरिद्रता बढ़ने लगी। वे ज़मींदारों के अर्ध-दास व श्रमिक बनने लगे।

(4) सरकारी अधिकारी, पुलिस, थानेदार सभी महाजनों का पक्ष लेते थे। वे स्वयं भी संथालों से बेगार लेते थे। यहाँ तक कि संथाल कृषकों की स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। अतः दीकुओं (बाहरी लोगों) के विरुद्ध संथालों का विद्रोह फूट पड़ा।

प्रश्न 5.

दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे?

उत्तर:

1870 ई० के आसपास दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति अत्यधिक क्रुद्ध थे। विद्रोह के दौरान उन्होंने उनके बही-खाते और कई जगह तो घरों को भी जला डाला था। वास्तव में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद उनके लिए ऋण का स्रोत सूख गया था। उन्हें ऋण मिलना बंद हो गया था।

जब साहूकारों ने उधार देने से मना किया तो किसानों को बहुत गुस्सा आया। क्योंकि परंपरागत ग्रामीण व्यवस्था में न तो अधिक ब्याज लिया जाता था और न ही मुसीबत के समय उधार से मनाही की जाती थी। किसान विशेषतः इस बात पर अधिक नाराज़ थे कि साहूकार वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनके हालात पर रहम नहीं खा रहा है। सन् 1874 में साहूकारों ने भू-राजस्व चुकाने के लिए किसानों को उधार देने से स्पष्ट इंकार कर दिया था। वे सरकार के इस कानून को नहीं मान रहे थे कि चल-सम्पत्ति की नीलामी से यदि उधार की राशि पूरी न हो तभी साहूकार जमीन की नीलामी करवाएँ। अब उधार न मिलने से मामला और भी जटिल हो गया। किसान विद्रोही हो उठे।

निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए (लगभग 250 से 300 शब्दों में)

प्रश्न 6.

इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत-सी ज़मींदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गईं?

उत्तर:

इस्तमरारी बंदोबस्त यानी ज़मींदारी प्रथा के कारण बहुत-से ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम कर दी गई थीं क्योंकि वे समय पर सरकार को देय राशि का भुगतान नहीं कर पाते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की दर बहुत ऊँची निर्धारित की गई थी। जिस दशक में यह बंदोबस्त लागू किया गया था, उसी दशक में मंदी का दौर चल रहा था। इसलिए रैयत (किसान) अपने लगान को चुकाने की स्थिति में ही नहीं था। दूसरी ओर, कंपनी सरकार ने ज़मींदारों की सैनिक व प्रशासनिक शक्तियों को कम कर दिया था। उनके सैनिक दस्ते भंग कर दिए थे। पुलिस और न्याय के अधिकार भी छीन लिए थे। अब वे किसानों से डंडे के बल पर लगान वसूल नहीं कर सकते थे। वे लगान न देने वाले किसानों के खिलाफ न्यायालय में तो जा सकते थे परंतु न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया काफी लंबी थी। उदाहरण के लिए बर्दवान जिले में ही 1798 में 30,000 से अधिक मुकद्दमें बाकीदारों के विरुद्ध लम्बित थे।

सरकार का राजस्व वसूली का रवैया बहुत ही कठोर था। इसके लिए सूर्यास्त विधि (Sunset Law) का अनुसरण किया गया था अर्थात् निश्चित तारीख को सूर्य छिपने तक देय राशि का भुगतान न करने वाले ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संपन्न ग्रामीण वर्ग (जोतदार और धनी किसान) भी ज़मींदार की नीलामी से खुश होता था। वह सामान्य किसानों (रैयत) को ज़मींदार के विरुद्ध लगान न देने के लिए प्रोत्साहित भी करता था। कई बार तो फसल न होने पर और कई बार तो जान-बूझकर भी वह ज़मींदार को लगान नहीं देता था। उसे यह पता था कि ज़मींदार सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता और न्यायालय में मुकद्दमों का आसानी से निर्णय नहीं हो सकता। अतः यही वे परिस्थितियाँ थीं जिनमें इस्तमरारी प्रथा के चलते बहुत-सी ज़मींदारियाँ 18वीं सदी के अंतिम दशक में नीलाम कर दी गई थीं।

![]()

प्रश्न 7.

पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी?

उत्तर:

पहाड़िया और संथाल दो जनजातियाँ थीं। लेकिन दोनों की आजीविका के साधनों में अंतर था। संथाल पहाड़ियों की. अपेक्षा अग्रणी बाशिंदे थे।

दोनों जनजातियों की आजीविका के साधनों में अंतर को निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है

| पहाड़िया लोगों की आजीविका | संथालों की आजीविका |

| 1. पहाड़िया लोगों की खेती कुदाल (Hoe) पर आधारित थी। ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द-गिर्द रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे। | 1. संथाल हल (Plough) की खेती यानी स्थायी कृषि सीख रहे थे। ये गंजुरिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे। |

| 2. पहाड़िया लोग झूम की खेती करते थे। वे झाड़ियों को काटकर व घास-फूँस को जलाकर एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा निकाल लेते थे। यह छोटा-सा खेत पर्याप्त उपजाऊ होता था। घास व झाड़ियों के जलने से बनी राख उसे और भी उपजाऊ बना देती थी। ये लोग साधारण कृषि औजार-कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरचकर खेती करते थे। कुछ वर्षों तक उसमें खाने के लिए विभिन्न तरह की दालें और ज्वार-बाजरा उगाते और फिर कुछ वर्षों के लिए उसे खाली (परती) छोड़ देते, ताकि यह पुनः उर्वर हो जाए। | 2. यह अपेक्षाकृत स्थायी प्रवृत्ति के थे। ये परिश्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थी। इसलिए जमींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजदूरी पर रखते थे। |

| 3. कृषि के अतिरिक्त शिकार व जंगल के उत्पाद पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन थे। वे काठ कोयला बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ एकत्र करते थे। खाने के लिए महुआ नामक पौधे के फूल एकत्र करते थे। जंगल से रेशम के कीड़े के कोया (Silkcocoons) एवं राल (Resin) एकत्रित करके बेचते थे। | 3. संथाल जंगल तोड़कर अपनी जमीनें निकालकर खेती करने लगे। वे पहाड़िया लोगों के क्षेत्रों में घुसे आ रहे थे। वे नए निकाले खेतों में तम्बाकू सरसों, कपास तथा चावल की खेती करते थे। |

| 4. पहाड़िया लोग जंगलों को बर्बाद करके उस क्षेत्र में हल नहीं चलाना चाहते थे। वे बाजार के लिए खेती नहीं चाहते थे। | 4. ये जंगलों को तोड़कर खेती कसने में परहेज नहीं करते थे। |

प्रश्न 8.

अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया?

उत्तर:

अमेरिका में गृहयुद्ध सन् 1861 से 1865 के बीच हुआ। इस गृहयुद्ध के दौरान भारत की रैयत को खूब लाभ मिला। कपास की कीमतों में अचानक उछाल आया क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों को अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था। भारतीय कपास की माँग बढ़ने के कारण कपास उत्पादक रैयत को ऋण की भी समस्या नहीं रही। कपास सौदागरों ने बंबई दक्कन के जिलों में कपास उत्पादन का आँकलन किया। किसानों को अधिक कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। कपास निर्यातकों ने शहरी साहकारों को पेशगी राशियाँ दी ताकि वे ये राशियाँ ग्रामीण ऋणदाताओं को उपलब्ध करवा सकें और वे आगे किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें उधार दे सकें।

निर्यातक, साहूकार, व्यापारी तथा किसान सभी अपने-अपने मुनाफे के लिए कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने लगे। ऋण की समस्या अब किसानों के लिए नहीं थी। साहूकार भी अपनी उधार राशि की वापसी के लिए आश्वस्त था।

दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। किसानों को लंबी अवधि के ऋण प्राप्त हुए। कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ भूमि पर सौ रुपए तक की पेशगी राशि किसानों को दी गई। चार साल के अंदर ही कपास पैदा करने वाली ज़मीन दो गुणी हो गई। 1862 ई० तक स्थिति यह थी कि इंग्लैंड में आयात होने वाले कुल कपास आयात का 90% भाग भारत से जा रहा था। बंबई में दक्कन में कपास उत्पादक क्षेत्रों में इससे समृद्धि आई। यद्यपि इस समृद्धि का लाभ मुख्य तौर पर धनी किसानों को ही हुआ। गरीब किसान इस तेजी के दौर में भी साहूकार के कर्ज से निकल नहीं पाए। परंतु ज्यों ही गृहयुद्ध समाप्त हुआ। पुनः अमेरिका से कपास ब्रिटेन में आयात होने लगी। भारतीय रैयत का माल बिकना कम हो गया। साथ में उनका ऋण स्रोत भी सूख गया। इससे उनमें

आक्रोश बढ़ा।

प्रश्न 9.

किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएँ आती हैं?

उत्तर:

इतिहासकारों को किसानों संबंधी इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के दौरान कई तरह की समस्याएँ आती हैं; जैसे कि ये स्रोत निष्पक्ष नहीं होते। राजस्व अभिलेख, विभिन्न दंगा आयोग की रिपोर्ट, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट, प्रशासनिक पत्राचार, अधिकारियों के निजी कागज-पत्र तथा उनकी डायरी वृत्तांत इत्यादि सभी दस्तावेज सरकारी स्रोत कहे

जाते हैं।

इन सरकारी स्रोतों के आधार पर किसानों संबंधी इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या होती है उन स्रोतों के ‘उद्देश्य एवं दृष्टिकोण’ की खोज-बीन करना। क्योंकि वे किसी-न-किसी रूप में सरकारी दृष्टिकोण एवं अभिप्राय के पक्षधर होते हैं। वे निष्पक्ष नहीं होते। उदाहरण के लिए ‘दक्कन दंगा आयोग’ नियुक्ति का उद्देश्य यह पता लगाना था कि सरकारी राजस्व की माँग का विद्रोह के साथ क्या संबंध था अर्थात् क्या किसान राजस्व की ऊँची दर के कारण विद्रोही हुए थे या फिर इसके अन्य कारण थे। जाँच-पड़ताल के बाद रिपोर्ट में आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकारी माँग किसानों के आक्रोश का कारण बिल्कुल नहीं थी।

इसके लिए साहूकार तथा उनके हथकंडे ही उत्तरदायी थे। परन्तु साहूकार की शरण में किसान क्यों जाने के लिए विवश हुआ, यहाँ आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। राजस्व की ऊँची दर और उसे वसूलने के तरीके, विशेषतः मंदी व प्राकृतिक आपदाएँ (अकालों आदि) ही किसान को साहूकार के चंगुल में फंसाती थीं। आयोग ने इन सब बातों को उत्तरदायी नहीं माना। अतः स्पष्ट है कि आयोग सरकार का पक्ष ले रहा था। औपनिवेशिक सरकार अपने दोष को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ध्यान रहे सरकारी रिपोर्ट इतिहास-लेखन में बहुमूल्य स्रोत तो होते हैं, लेकिन उन्हें सदैव सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। साथ ही समाचार-पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैधिक अभिलेखों तथा यथासंभव मौखिक स्रोतों के साक्ष्यों से मिलान करना चाहिए।

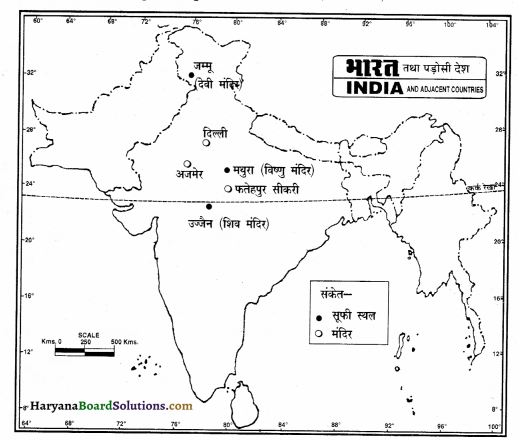

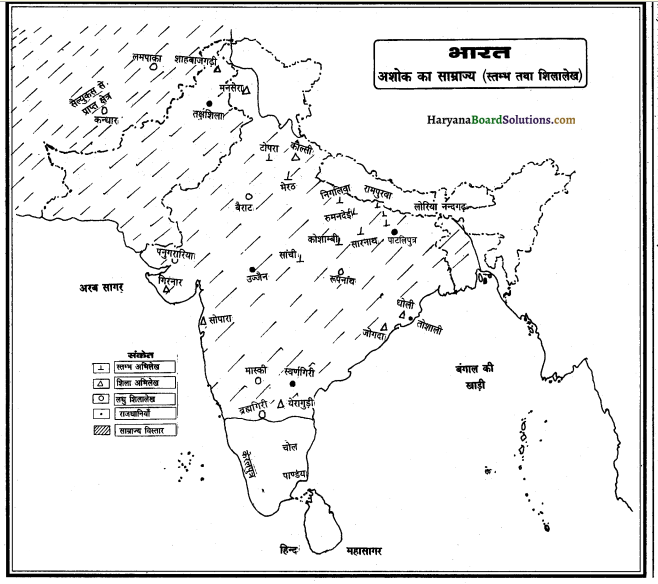

मानचित्र कार्य

प्रश्न 10.

उपमहाद्वीप के बाह्यरेखा मानचित्र (खाके) में इस अध्याय में वर्णित क्षेत्रों को अंकित कीजिए। यह भी पता लगाइए कि क्या ऐसे भी कोई इलाके थे जहाँ इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ऐसे इलाकों को मानचित्र में भी अंकित कीजिए।

उत्तर:

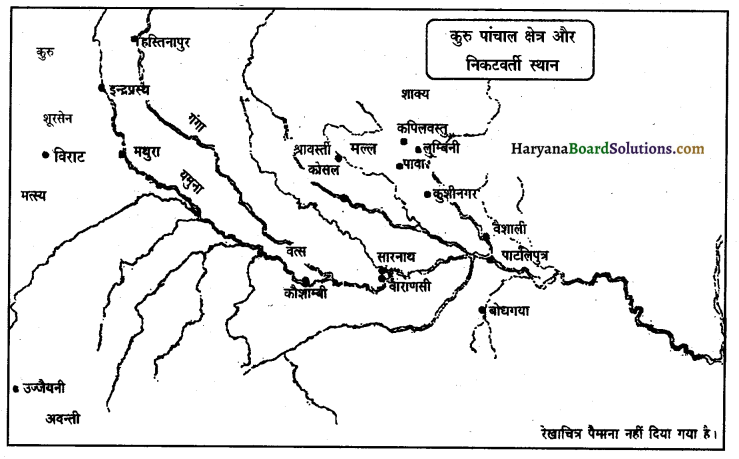

उपमहाद्वीप में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ दोनों प्रणालियाँ लागू की गई थीं जैसे कि बंगाल (बिहार, उड़ीसा सहित), मद्रास . प्रेजीडेंसी, सूरत, बंबई प्रेजीडेंसी, मद्रास के कुछ इलाके, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ने वाले पहाड़िया और संथाल लोगों के स्थान।

इस्तमरारी बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल बिहार व उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर लागू थी।

रैयतवाड़ी प्रणाली को सन् 1820 तक मद्रास, बंबई के कुछ भागों, बर्मा तथा बरार, आसाम व कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। इसमें कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 51 प्रतिशत हिस्से को शामिल किया गया।

परियोजना कार्य (कोई एक)

प्रश्न 11.

फ्रांसिस बुकानन ने पूर्वी भारत के अनेक जिलों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थीं। उनमें से एक रिपोर्ट पढ़िए और इस अध्याय में चर्चित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस रिपोर्ट में ग्रामीण समाज के बारे में उपलब्ध जानकारी को संकलित कीजिए। यह भी बताइए कि इतिहासकार लोग ऐसी रिपोर्टों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं।

उत्तर:

विद्यार्थी अपने अध्यापक के दिशा निर्देश में परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।

प्रश्न 12.

आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के ग्रामीण समदाय के वद्धजनों से चर्चा कीजिए और उन खेतों में जाइए जिन्हें वे अब जोतते हैं। यह पता लगाइए कि वे क्या पैदा करते हैं, वे अपनी रोजी-रोटी कैसे कमाते हैं, उनके माता-पिता क्या करते थे, उनके बेटे-बेटियाँ अब क्या करती हैं और पिछले 75 सालों में उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उत्तर:

विद्यार्थी इसके लिए गाँव के सरपंच, नंबरदार तथा वृद्धजनों से सूचना प्राप्त करें। यथासंभव गाँव संबंधी रिकॉर्ड को देखें।

साक्षात्कारों और विभिन्न रिकॉर्डस के आधार पर अपने अध्यापक के निर्देशन में ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ बनाएँ।

![]()

उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन HBSE 12th Class History Notes

→ उपनिवेशवाद-यह वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी देश, राष्ट्र या संप्रदाय को अन्य राष्ट्र या समुदाय के लोगों द्वारा अधीन बनाकर विभिन्न क्षेत्रों (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक) को प्रभावित करने के लिए प्रेरित करती है।

→ साम्राज्यवाद-जब कोई एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र या उसके किसी भू-क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करके अपने हितों की पूर्ति करता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का परस्पर गहरा संबंध होता है।

→ औपनिवेशिक व्यवस्था-ऐसी व्यवस्था जिसका विकास उपनिवेशवाद की विचारधारा के तहत हुआ हो। उदाहरण के लिए भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था औपनिवेशिक थी। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए।

→ अभिलेखागार-उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पुराने दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, फाइलें, वैधिक निर्णय, अभियोग, याचिकाएँ, डायरियाँ, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ इत्यादि सुरक्षित रखे जाते हैं जिन्हें शोधकर्ता उपयोग करते हैं और अपने निष्कर्षों के साथ इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं।

→ ताल्लकेदार-यह शब्द ज़मींदारों के लिए प्रयोग में आता है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक (संबंध) हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया था।

→ राजा-बंगाल में 18वीं सदी में ‘राजा’ शब्द का प्रयोग प्रायः शक्तिशाली ज़मींदारों के लिए किया जाता था। इनके पास अपने न्यायिक और सैनिक अधिकार होते थे। ये नवाब को अपना ज़मींदारी-राजस्व देते थे। वैसे काफी सीमा तक ये स्वायत्त थे।

→ ज़मींदार-बंगाल के ‘राजाओं’ तथा ‘ताल्लुकेदारों को इस्तमरारी बंदोबस्त (Permanent Settlement) के तहत ‘जमींदारों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्हें सरकार को निर्धारित राजस्व निश्चित समय पर देना होता था। इस परिभाषा के अनुसार वे गाँव में भू-स्वामी नहीं थे, बल्कि भू-राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र थे।

→ जोतदार-उत्तरी बंगाल में जोतदार धनी किसानों को कहा जाता था। कुछ जोतदार तो हजारों एकड़ के मालिक थे। वे अपनी खेती बटाईदारों (बरगादारों या अधियारों) से करवाते थे।

→ रैयत-अंग्रेज़ों के विवरणों में रैयत’ शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। गाँव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत ज़मींदार को लगान अदा करता था।

→ शिकमी रैयत-रैयत (किसान) कुछ ज़मीन तो स्वयं जोतते थे और कुछ आगे बटाईदारों को जोतने के लिए दे देते थे। ये बटाईदार किसान शिकमी रैयत कहलाते थे। ये रैयत को फसल का हिस्सा (लगान) देते थे।

→ अमला-ज़मींदार का वह अधिकारी जो गाँव में रैयत से लगान एकत्र करने आता था।

→ जमा-गाँव की भूमि का कुल लगान।

→ लठियाल-लाठीवाला। बंगाल में ज़मींदार के लठैतों को लठियाल कहा जाता था।

→ बेनामी-इसका शाब्दिक अर्थ है ‘गुमनाम’, किसी फर्जी व्यक्ति के नाम से किए जाने वाले सौदे। इसमें असली फायदा उठाने वाले व्यक्ति का नाम सामने नहीं आता।

→ हवलदार या गाँटीदार या मंडल-उत्तरी बंगाल में जोतदार गाँवों में मुखिया (मुकद्दम) बनकर उभरे, लेकिन अन्य भागों में ऐसे धनी प्रभावशाली मुखियाओं को हवलदार या गाँटीदार (Gantidars) या मंडल कहा जाता था।

→ महालदारी-भूमि बंदोबस्त, जिसमें महाल अथवा गाँव को इकाई मानकर राजस्व की माँग निर्धारित की गई। यह मुख्यतः उत्तर भारत में लागू किया गया।

→ साहूकार-यह ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा ब्याज पर उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था।

→ किरायाजीवी-यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया जो अपनी सम्पत्ति की आय पर जीवनयापन करते हैं।

→ योमॅन कंपनी के शासनकाल के रिकॉर्ड में छोटे किसान को ‘योमॅन’ कहा गया।

→ ताम्रपट्टोत्कीर्णन या एक्वाटिंट-ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल (Acid) की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके बनाई जाती है।

→ इस अध्याय का संबंध औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था के उन प्रभावों से है, जो भारत के गाँवों पर पड़े। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राज के कारण देहाती समाज की परंपरागत व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। कुछ लोग धनवान और कुछ गरीब हो गए। बहुत-से लोगों के हाथों से गुजर-बसर के साधन तक छिन गए। राजस्व की ऊँची दर निर्धारित करने से किसानों के जीवन पर काफी बुरा असर हुआ। वे साहूकारी के जाल में फँसते गए। अन्यायपूर्ण सरकारी कानूनों के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया विद्रोहों के रूप में हुई। इस अध्याय में बंगाल तथा बंबई दक्कन के देहात में हुए परिवर्तनों को ही अध्ययन का आधार बनाया गया है।

→ सन् 1793 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में भू-राजस्व की एक नई प्रणाली अपनाई, जिसे ‘ज़मींदारी प्रथा’, ‘स्थायी बंदोबस्त’ अथवा ‘इस्तमरारी-प्रथा’ कहा गया। यह प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस व उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई और प्रशासन व व्यापार दोनों को नियमित करने में लाभ हुआ। परन्तु यह बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकी। कालांतर में यह प्रणाली कंपनी के लिए भी आर्थिक तौर पर घाटे की सिद्ध हुई। साथ ही इसमें रैयत को ज़मींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। उनके हितों की पूरी तरह उपेक्षा की गई। शीघ्र ही कंपनी अधिकारियों को इसमें एक आर्थिक बुराई और भी नज़र आने लगी। इस व्यवस्था में समय-समय पर भूमिकर में वृद्धि का अधिकार सरकार के पास नहीं था।

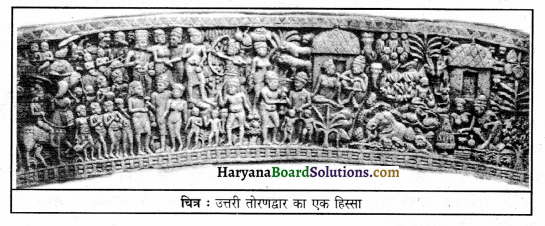

→ प्रारंभ में स्थाई बंदोबस्त ज़मींदारों के लिए काफी हानिप्रद सिद्ध हुआ। बहुत-से ज़मींदार सरकार को निर्धारित भूमि-कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके। परिणामस्वरूप उन्हें उनकी ज़मींदारी से वंचित कर दिया गया। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि बर्दवान के राजा (शक्तिशाली ज़मींदार) की ज़मींदारी के अनेक महाल (भू-संपदाएँ) सार्वजनिक तौर पर नीलाम किए गए थे। ध्यान रहे ये ज़मींदार अपनी ज़मींदारियों को बचाने के लिए तरह-तरह की तिकड़मबाजी भी लगाते थे। इस व्यवस्था के चलते गाँवों के संपन्न किसान समूहों एवं जोतदारों को शक्तिशाली होने का अवसर मिला।

![]()

→ बंगाल में जिस अवधि के परिवर्तनों पर हम विचार कर रहे हैं उसका एक प्रमुख समकालीन स्रोत 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट है। यह पाँचवीं रिपोर्ट’ के नाम से जानी गई। इसमें 1002 पृष्ठ थे जिनमें से 800 से अधिक पृष्ठों में परिशिष्ट लगाए गए थे। इन परिशिष्टों में भू-राजस्व से संबंधित आंकड़ों की तालिकाएँ, अधिकारियों की बंगाल व मद्रास में राजस्व व न्यायिक प्रशासन पर लिखी गई टिप्पणियाँ, जिला कलेक्टरों की अपने अधीन भू-राजस्व व्यवस्था पर रिपोर्ट तथा ज़मींदारों एवं रैयतों के आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया था। ये साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए बहुमूल्य हैं। लेकिन यह कोई निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं कही जा सकती। इसका अध्ययन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जो प्रवर समिति के सदस्य इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले थे उनका प्रमुख उद्देश्य कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करना था। राजस्व प्रशासन की कमियों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।

→ इस अध्याय के एक भाग में ‘पहाड़िया’ और ‘संथालों’ के जीवन पर पड़े प्रभावों को बहुत ही गम्भीरता से वर्णित किया गया है। राजमहल की पहाड़ियों के इर्द-गिर्द रहने वाले पहाड़िया लोगों की खेती तो अभी कुदाल (Hoe) पर आधारित ही थी। जबकि गंजुरिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले संथाल हल (Plough) की खेती यानी स्थायी कृषि सीख रहे थे। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए पहाड़िया और संथालों के जीवन में हस्तक्षेप करके उनके परंपरागत जीवन को बदला दिया था। फिर पहाड़िया और संथालों की प्रतिक्रिया काफी तीखी हुई।

→ सन् 1855-56 में तो संथालों का आक्रोश एक ज़बरदस्त सशस्त्र विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। जून को भगनीडीट गाँव में लगभग 400 आदिवासी गाँवों से करीब 6,000 आदिवासी प्रतिनिधियों की सभा हुई जिसमें एक स्वर से खले विद्रोह का आह्वान किया गया। विद्रोह के नेता सीदो, कान्ह, चाँद और भैरव थे। ये चारो भाई थे। सीदो (सिधू मांझी) ने स्वयं को देवीपुरुष बताया और संथालों के भगवान् ‘ठाकुर’ का अवतार घोषित किया। संथालों को विश्वास था कि भगवान् उनके साथ हैं। ये नेता हाथी, घोड़े और पालकी पर चलते थे।

गाँव-गाँव में ढोल, नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर विद्रोह का आह्वान किया गया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60,000 सशस्त्र संथाल संगठित हो गए थे। इन्होंने महाजनों, ज़मींदारों के घरों को जला दिया, जमकर लूटपाट की तथा उन बही-खातों को भी बर्बाद कर दिया जिनके कारण वे गुलाम हो गए थे। चूंकि अंग्रेज़ सरकार महाजनों और ज़मींदारों का पक्ष ले रही थी। अतः संथालों ने सरकारी कार्यालयों, पुलिस कर्मचारियों पर हमले किए। थानों में आग लगा दी। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक और तार सेवा को तहस-नहस कर दिया।

→ विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना ने कत्लेआम मचा दिया। गाँव-के-गाँव जलाकर राख कर दिए। निःसंदेह संथालों ने वीरतापूर्वक अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, परन्तु सीधे तीर-धनुष और छापामार युद्ध के सहारे तोपों और गोलियों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सके। लगभग 15,000 संथाल मारे गए। 1855 ई० में सीदो को पकड़कर मार डाला गया। 1856 ई० में कान्हू को भी पकड़ लिया गया।

→ 1875 का दक्कन विद्रोह-यह विद्रोह 12 मई, 1875 को महाराष्ट्र के एक बड़े गाँव सूपा (Supe) से शुरू हुआ। दो महीनों के अंदर यह पूना और अहमदनगर के दूसरे बहुत-से गाँवों में फैल गया। 100 कि०मी० पूर्व से पश्चिम तथा 65 कि०मी० उत्तर से दक्षिण के बीच लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। हर जगह गुजराती और मारवाड़ी महाजनों और साहूकारों पर आक्रमण हुए। उन्होंने साहूकारों से उनके ऋण-पत्र (debt bonds) और बही-खाते (Account books) छीन लिए और उन्हें जला दिया। जिन साहूकारों ने बही-खाते और ऋण-पत्र देने का विरोध किया, उन्हें मारा-पीटा गया। उनके घरों को भी जला दिया गया। इसके अलावा अनाज की दुकानें लूट ली गईं।

→ यह विद्रोह मात्र अनाज के लिए दंगा’ (Grain Riots) नहीं था। किसानों का निशाना साफ तौर पर ‘कानूनी दस्तावेज’ (Legal Documents) थे। इस विद्रोह के फैलने से ब्रिटिश अधिकारी भी घबराए। उन्होंने इस इलाके को सेना के हवाले करना पड़ा। 95 किसानों को गिरफ्तार करके दंडित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के बाद भी स्थिति पर नज़र रखी गई। किसानों के इन विद्रोहों का संबंध देहाती अर्थव्यवस्था में उन परिवर्तनों से है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से आए। विशेषतः इन नीतियों के चलते साहकास और कृषकों के मध्य परंपसुगत संबंध समाप्त हो गए।

→ ऋण-प्राप्ति और उसकी वापसी दोनों ही दक्कन के किसानों के लिए एक जटिल प्रक्रिया थी। परंपरागत साहूकारी कारोबार में कानूनी दस्तावेजों का इतना झंझट नहीं था। जुबान अथवा वायदा ही पर्याप्त था। क्योंकि किसी सौदे के लिए परस्पर सामाजिक दबाव रहता था। ब्रिटिश अधिकारी वर्ग बिना विधिसम्मत अनुबंधों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। जुबानी लेन-देन कानून के दायरे में कोई महत्त्व नहीं रखता था जबकि परंपरागत प्रणाली में गाँव की पंचायत महत्त्व देती थी।

→ कर्ज में डूबे किसान को जब और उधार की जरूरत पड़ती तो केवल एक ही तरीके से यह संभव हो पाता कि वह ज़मीन, गाड़ी, हल-बैल ऋण दाता को दे दे। फिर भी जीवन के लिए तो उसे कुछ-न-कुछ साधन चाहिए थे। अतः वह इन साधनों को साहूकार से किराए पर लेता था जो वास्तव में उसके अपने ही होते थे।

| क्रम संख्या | काल | घटना का विवरण |

| 1 . | 1757 | अंग्रेज़ों व सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई। |

| 2 . | 1764 | बक्सर की लड़ाई। |

| 3 . | 1765 | इलाहाबाद की संधि हुई। |

| 4 . | 1772 | वारेन हेस्टिग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया जिसे 1773 में गवर्नर जनरल बनाया गया। |

| 5 . | 1773 | कंपनी की सैनिक व राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रेग्यूलेटिंग एक्ट पास किया गया। |

| 6 . | 1784 | रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ‘पिट्स इंडिया एक्ट’ पास किया गया। |

| 7 . | 1793 | स्थायी बंदोबस्त (इस्तमरारी अथवा ज़मींदारी) लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। |

| 8 . | 1780 का दशक | संथाल बंगाल में आए और ज़मींदारों के खेतों में काम करने लगे। |

| 9 . | 1800 का दशक | संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे। |

| 10 . | 1813 | ‘पाँचवीं रिपोर्ट’ ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। |

| 11 . | 1818 | पहला भू-राजस्व बंदोबस्त, बंबई दक्कन में। |

| 12 . | 1820 के दशक | कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट का प्रारंभ। |

| 13 . | 1832-34 | |

| 14 . | 1855-56 | बंबई दक्कन में भयंकर अकाल। आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। संथालों का विद्रोह। |

| 15 . | 1855 | संथाल नेता सीदो की हत्या की गई। |

| 16 . | 1861-65 | अमेरिका गह यद्ध। |