HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 2 लेखन कला और शहरी जीवन

Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 2 लेखन कला और शहरी जीवन Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 2 लेखन कला और शहरी जीवन

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मेसोपोटामिया से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

I. मेसोपोटामिया से अभिप्राय

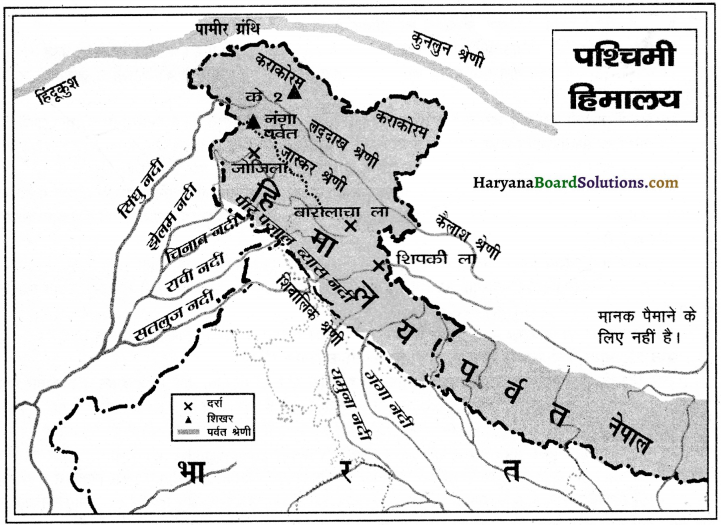

मेसोपोटामिया जिसे आजकल इराक कहा जाता है भौगोलिक विविधता का देश है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस (Mesos) भाव मध्य तथा पोटैमोस (Potamos) भाव नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश। ये नदियाँ हैं दजला (Tigris) एवं फ़रात (Euphrates) । इन नदियों को यदि मेसोपोटामिया सभ्यता की जीका रेखा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

II. मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएँ

1. दजला एवं फ़रात नदियाँ :

दजला एवं फ़रात नदियों का उद्गम आर्मीनिया के उत्तरी पर्वतों तोरुस (Torus) से होता है। इन पर्वतों की ऊँचाई लगभग 10,000 फुट है। यहाँ लगभग सारा वर्ष बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी भरपूर होती है। दजला 1850 किलोमीटर लंबी है। इसका प्रवाह तीव्र है तथा इसके तट ऊँचे एवं अधिक कटे-फटे हैं।

इसलिए प्राचीनकाल में इस नदी के तटों पर बहुत कम नगरों की स्थापना हुई थी। दूसरी ओर फ़रात नदी ने मेसोपोटामिया के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह नदी 2350 किलोमीटर लंबी है। इसका प्रवाह कम तीव्र है। इसके तट कम ऊँचे एवं कम कटे-फटे हैं। इस कारण प्राचीनकाल में मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगरों की स्थापना इस नदी के तटों पर हई।

2. मैदान :

मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ऊँचे-नीचे मैदान हैं। ये मैदान बहुत हरे-भरे हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली फल पाए जाते हैं। यहाँ के झरने (streams) बहत स्वच्छ हैं। इन मैदानों में कषि के लिए आवश्यक वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 ई० पू० से 6000 ई० पू० के मध्य खेती आरंभ हो गई थी। मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊँची भूमि (upland) है जिसे स्टेपी (steppe) के मैदान कहा जाता है। इन मैदानों में घास बहुत होती है। अतः यह पशुपालन के लिए अच्छा क्षेत्र है।

पूर्व में मेसोपोटामिया की सीमाएँ ईरान से मिली हुई थीं। दज़ला की सहायक नदियाँ (tributaries) ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का उत्तम साधन हैं। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। यहाँ सबसे पहले मेसोपोटामिया के नगरों एवं लेखन कला का विकास हुआ। इन रेगिस्तानों में नगरों के विकास का कारण यह था कि दजला एवं फ़रात नदियाँ उत्तरी पर्वतों से निकल कर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थीं।

इस उपजाऊ मिट्टी के कारण एवं नदियों से सिंचाई के लिए निकाली गई नहरों के कारण यहाँ फ़सलों का भरपूर उत्पादन होता था। यद्यपि यहाँ फ़सल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी इसके बावजूद दक्षिणी मेसोपोटामिया में रोमन साम्राज्य सहित सभी प्राचीन सभ्यताओं में से सर्वाधिक फ़सलों का उत्पादन होता था। यहाँ की प्रमुख फ़सलें गेहूँ, जौ, मटर (peas) एवं मसूर (lintel) थीं।

3. कृषि संकट :

मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि अनेक बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, दजला एवं फ़रात नदियों में कभी-कभी भयंकर बाढ़ आ जाती थी। इस कारण फ़सलें नष्ट हो जाती थीं। दूसरा, कई बार पानी की तीव्र गति के कारण ये नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती थीं। इससे सिंचाई व्यवस्था चरमरा जाती थी।

मेसोपोटामिया में वर्षा की कमी होती थी। अतः फ़सलें सूख जाती थीं। तीसरा, नदी के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग नहरों का प्रवाह अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे। इस कारण निचले क्षेत्रों में बसे हुए गाँवों को खेतों के लिए पानी नहीं मिलता था। चौथा, ऊपरी क्षेत्रों के लोग अपने हिस्से की सरणी में से मिट्टी (silt from their stretch of the channel) नहीं निकालते थे। इस कारण निचले क्षेत्रों में पानी का बहाव रुक जाता था। अत: पानी के लिए गाँववासियों में अनेक बार झगड़े हुआ करते थे।

4. समृद्धि के कारण :

मेसोपोटामिया में पशुपालन का धन्धा काफ़ी विकसित था। मेसोपोटामिया के लोग स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों एवं पहाड़ों की ढालों पर भेड़-बकरियाँ एवं गाएँ पालते थे। इनसे वे दूध एवं माँस प्राप्त करते थे। नदियों से बड़ी संख्या में मछलियाँ प्राप्त की जाती थीं। मेसोपोटामिया में खजूर (date palm) का भी उत्पादन होता था। इन सबके कारण मेसोपोटामिया के लोग समृद्ध हुए। मेसोपोटामिया की समृद्धि के कारण इसे प्राचीन काल में अनेक विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा।

![]()

प्रश्न 2.

नगरीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? मेसोपोटामिया में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या थे?

अथवा

मेसोपोटामिया में नगरीकरण के कारणों तथा महत्त्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

मेसोपोटामिया नगर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

I. नगरीकरण से अभिप्राय

नगर किसे कहते हैं इसकी कोई एक परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। साधारणतया नगर उसे कहते हैं जिसके अधीन एक विशाल क्षेत्र हो, जहाँ काफी जनसंख्या हो, जहाँ के लोग पक्के मकानों में रहते हों, जहाँ की सड़कें पक्की हों, जहाँ यातायात एवं संचार के साधन विकसित हों, जहाँ लोगों को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हों तथा जहाँ लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो। विश्व में नगरों का सर्वप्रथम विकास मेसोपोटामिया में हुआ।

यहाँ नगरों का निर्माण 3000 ई० पू० में कांस्य युग में आरंभ हुआ। यहाँ तीन प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ। प्रथम, धार्मिक नगर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। दूसरा, व्यापारिक नगर थे जो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों एवं बंदरगाहों के निकट स्थापित हुए। तीसरा, शाही नगर थे जहाँ राजा, राज परिवार एवं प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। ये नगर ऐसे स्थान पर होते थे जहाँ से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इन नगरों का विशेष महत्त्व होता था।

II. नगरीकरण के कारण

मेसोपोटामिया में नगरीकरण के विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. अत्यंत उत्पादक खेती:

मेसोपोटामिया में नगरीकरण के विकास में सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान अत्यंत उत्पादक खेती ने दिया। यहाँ की भूमि में प्राकृतिक उर्वरता थी। इससे खेती को बहुत प्रोत्साहन मिला। प्राकृतिक उर्वरता के कारण पशुओं को चारे के लिए कोई कमी नहीं थी। अत: पशुपालन को भी बल मिला। खेती एवं पशुपालन के कारण मानव जीवन स्थायी बन गया क्योंकि उसे भोजन की तलाश में स्थान-स्थान पर घूमने की ज़रूरत नहीं थी। इससे नए-नए व्यवसाय आरंभ हो गए। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया को बहुत प्रोत्साहन मिला।

2. जल-परिवहन :

नगरीकरण के विकास के लिए कुशल जल-परिवहन का होना अत्यंत आवश्यक है। भारवाही पशुओं तथा बैलगाड़ियों के द्वारा नगरों में अनाज एवं अन्य वस्तुएँ लाना तथा ले जाना बहुत कठिन होता था। इसके तीन कारण थे। प्रथम, इसमें बहुत समय लग जाता था। दूसरा, इस प्रक्रिया में खर्चा बहुत आता था। तीसरा, रास्ते में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। नगरीय अर्थव्यवस्था इतना खर्च उठाने के योग्य नहीं होती। दूसरी ओर जल-परिवहन सबसे सस्ता साधन होता था।

3. धातु एवं पत्थर की कमी :

किसी भी नगर के विकास में धातुओं एवं पत्थर की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। धातुओं का प्रयोग विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन एवं आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। औज़ारों से पत्थर को तराशा जाता है। बर्तन सभ्य समाज की निशानी हैं। इनका प्रयोग खाद्य वस्तुएँ बनाने, उन्हें खाने एवं संभालने के लिए किया जाता है।

नगरों की स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं। पत्थरों का प्रयोग भवनों, मंदिरों, मूर्तियों एवं पुलों आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। मेसोपोटामिया में धातओं एवं पत्थरों की कमी थी। इसके चलते मेसोपोटामिया ने तर्की, ईरान एवं खाडी पार के देशों से ताँबा, टिन. सोना, चाँदी. सीपी एवं विभिन्न प्रकार के पत्थरों का आयात करके इनकी कमी को दर किया।

4. श्रम विभाजन :

श्रम विभाजन को नगरीय विकास का एक प्रमुख कारक माना जाता है। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा (stone seal) बनाने वाले को पत्थर पर उकेरने के । औजारों (bronze tools) की आवश्यकता होती है। ऐसे औजारों का वह स्वयं निर्माण नहीं करता।

इस प्रकार नगर के लोग अन्य लोगों पर उनकी सेवाओं के लिए अथवा उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। संक्षेप में श्रम विभाजन को शहरी जीवन का एक प्रमुख आधार माना जाता है।

5. मुद्राओं का प्रयोग:

मेसोपोटामिया के नगरों से हमें बड़ी संख्या में मुद्राएँ मिली हैं। ये मुद्राएँ पत्थर की होती थीं तथा इनका आकार बेलनाकार (cylinderical) था। इन्हें अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरा जाता था। इन मुद्राओं पर कभी-कभी इसके स्वामी का नाम, उसके देवता का नाम तथा उसके रैंक आदि का वर्णन भी किया जाता था।

इन मुद्राओं का प्रयोग व्यापारियों द्वारा अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित भेजने के लिए किया जाता था। इस प्रकार यह मुद्रा उस सामान की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती थी। यदि यह मुद्रा टूटी हुई पाई जाती तो पता लग जाता कि रास्ते में सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है अन्यथा भेजा गया सामान सुरक्षित है। निस्संदेह मुद्राओं के प्रयोग ने नगरीकरण के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

III. नगरीकरण का महत्त्व

मेसोपोटामिया में नगरों के निर्माण ने समाज के विकास में उल्लेखीय भूमिका निभाई। नगरों के निर्माण के कारण लोगों को सुविधाएँ देने के लिए अनेक संस्थाएँ अस्तित्व में आईं। नगरों में सुविधाओं के कारण लोग गाँवों को छोड़कर नगरों में बसने लगे। नगरों में कुशल परिवहन व्यवस्था, शिक्षण संस्थाएँ एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल केंद्र स्थित थे। नगरों के कारण उद्योगों एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिला। नगरों के लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं थे।

उन्हें खाद्यान्न के लिए गाँवों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए उनमें आपसी लेन-देन होता रहता था। नगरों में भव्य मदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के निर्माण के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। नगरों के निर्माण ने श्रम विभाजन को प्रोत्साहित किया। नगरों के लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। नगरों में विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे। इससे आपसी एकता एवं विभिन्न संस्कृतियों के विकास को बल मिला।

प्रश्न 3.

मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगरों एवं उनके महत्त्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शहरों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

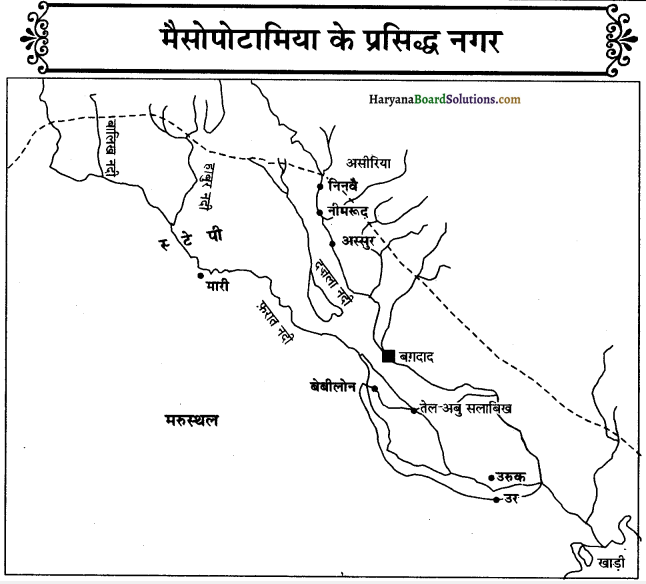

प्राचीन काल मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया 3000 ई० पू० में आरंभ हुई थी। इस काल के कुछ प्रसिद्ध नगरों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. उरुक :

उरुक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था। यह नगर आधुनिक इराक की राजधानी बग़दाद से 250 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व की ओर फ़रात (Euphrates) नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्थान 3000 ई० पू० में हुआ था। इसकी गणना उस समय विश्व के सबसे विशाल नगरों में की जाती थी। यह उस समय 250 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। 2800 ई० पू० के आस-पास इसका आकार बढ़ कर 400 हैक्टेयर हो गया था।

इस नगर की स्थापना सुमेरिया के प्रसिद्ध शासक एनमर्कर (Enmerkar) ने की थी। उसने इस नगर में प्रसिद्ध इन्नाना देवी (Goddess Inanna) के मंदिर का निर्माण किया था। उरुक के एक अन्य प्रसिद्ध शासक गिल्गेमिश (Gilgamesh) ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था।

उसने इस नगर की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण किया था। इस नगर के उत्खनन (excavation) का वास्तविक कार्य जर्मनी के जूलीयस जोर्डन (Julius Jordan) ने 1913 ई० में आरंभ किया। 3000 ई० पू० के आस-पास उरुक नगर ने तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उस समय के लोगों ने अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए काँसे के औज़ारों का प्रयोग आरंभ कर दिया था।

इसके अतिरिक्त वास्तुविदों (architects) ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। इससे भवन निर्माण कला के क्षेत्र में एक नयी क्राँति आई। उस समय बड़ी संख्या में लोग चिकनी मिट्टी के शंकु (clay cones) बनाने एवं पकाने का कार्य करते थे। इन शंकुओं को भिन्न-भिन्न रंगों से रंगा जाता था। इसके पश्चात् इन्हें मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था।

इससे मंदिरों की सुंदरता बहुत बढ़ जाती थी। उरुक नगर के लोगों ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। इसका अनुमान 3000 ई० पू० में उरुक नगर से प्राप्त वार्का शीर्ष (Warka Head) से लगाया जा सकता है। यह एक स्त्री का सिर था। इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। कम्हार के चाक (potter’s wheel) के निर्माण से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कारण बड़ी संख्या में एक जैसे बर्तन बनाना सुगम हो गया।

2. उर:

उर मेसोपोटामिया का एक अन्य प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण नगर था। यह बग़दाद से 300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित था। यह फ़रात नदी से केवल 15 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित था। इस नगर की सबसे पहले खुदाई एक अंग्रेज़ जे० ई० टेलर (J. E. Taylor) द्वारा 1854-55 ई० में की गई। इस नगर की व्यापक स्तर पर खुदाई का कार्य 1920 एवं 1930 के दशक में की गई।

उर नगर की खुदाई से जो निष्कर्ष सामने आता है उससे यह पता चलता है कि इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। इसका कारण यह था कि इस नगर की गलियाँ संकरी एवं टेढ़ी-मेढ़ी थीं। अतः पहिए वाली गाड़ियों का घरों तक पहुँचना संभव न था। अतः अनाज के बोरों तथा ईंधन के गट्ठों को संभवतः गधों पर लाद कर पहुँचाया जाता था। उर नगर में मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए गलियों के किनारे नालियाँ नहीं थीं।

ये नालियाँ घरों के भीतरी आँगन में पाई गई हैं। इससे यह सहज अनुमान लगाया जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। अत: वर्षा के पानी का निकास नालियों के माध्यम से आँगन के भीतर बनी हुई हौजों (sumps) में ले जाया जाता था।

ऐसा इसलिए किया गया था ताकि तीव्र वर्षा के कारण घरों के बाहर बनी कच्ची गलियों में कीचड़ न एकत्र हो जाए। नगर की खुदाई से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग अपने घर का सारा कूड़ा-कचरा बाहर गलियों में फैंक देते थे। इस कारण गलियों की सतहें ऊँची उठ जाती थीं। इस कारण कुछ समय बाद घरों के बरामदों को भी ऊँचा करना पड़ता था ताकि वर्षा के दिनों में बाहर से पानी एवं कूड़ा बह कर घरों के अंदर न आ जाए। उर नगर के घरों की एक अन्य विशेषता यह थी कि कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं अपितु दरवाज़ों से होकर आती थी।

ये दरवाज़े आँगन में खुला करते थे। इससे घरों में परिवारों की गोपनीयता (privacy) बनी रहती थी। उस समय घरों के बारे में उर के लोगों में अनेक प्रकार के अंध-विश्वास प्रचलित थे। जैसे यदि घर की दहलीज़ (threshold) ऊँची उठी हुई हो तो धन-दौलत प्राप्त होता है। यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। किंतु यदि घर का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए एक सिरदर्द बनेगी।

उर नगर की खुदाई से जो हमें सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु मिली है वह थी शाही कब्रिस्तान । यहाँ से 16 राजाओं एवं रानियों की कब्र प्राप्त हुई हैं। इन कब्रों में शवों के साथ सोना, चाँदी एवं बहुमूल्य पत्थरों को दफनाया गया है। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध राजदरबारियों, सैनिकों, संगीतकारों, सेवकों एवं खाने-पीने की वस्तुओं को भी उनके शवों के साथ दफनाया गया था।

इससे अनुमान लगाया जाता है कि उर के लोग मृत्यु के पश्चात् जीवन में विश्वास रखते थे। साधारण लोगों के शवों को वैसे ही दफ़न कर दिया जाता था। कुछ लोगों के शव घरों के फ़र्शों के नीचे भी दफ़न पाए गए थे।

3. मारी:

मारी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगर था। यह नगर 2000 ई० पू० के पश्चात् खूब फला-फूला। मारी में लोग खेती एवं पशुपालन का धंधा करते थे। पशुचारकों को जब अनाज एवं धातु 431 के औज़ारों आदि की आवश्यकता पड़ती थी तो वे अपने पशुओं, माँस एवं चमड़े के बदले इन्हें प्राप्त करते थे। पशुओं के गोबर की खाद फ़सलों के अधिक उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। यद्यपि किसान एवं गड़रिये एक-दूसरे पर निर्भर थे फिर भी उनमें आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थीं।

इन लड़ाइयों के मुख्य कारण ये थे-प्रथम. गडरिये अक्सर अपनी भेड-बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हए खेतों में से गज़ार कर ले जाते थे। इससे फ़सलों को बहुत नुकसान पहुँचता था। दूसरा, कई बार ये गड़रिये जो खानाबदोश होते थे, किसानों के गाँवों पर आक्रमण कर उनके माल को लूट ले जाते थे। तीसरा, अनेक बार किसान इन पशुचारकों का रास्ता रोक लेते थे तथा उन्हें अपने पशुओं को जल स्रोतों तक नहीं ले जाने देते थे। गड़रियों के कुछ समूह फ़सल काटने वाले मज़दूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। समृद्ध होने पर वे यहीं बस जाते थे।

मारी में अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई तथा आर्मीनियन जाति के लोग रहते थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय से संबंधित थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। मारी के राजा मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी-देवताओं का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने डैगन (Dagan) देवता की स्मृति में मारी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार मारी में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के मिश्रण से वहाँ एक नई संस्कृति का जन्म हआ।

मारी में क्योंकि विभिन्न जन-जातियों के लोग रहते थे इसलिए वहाँ के राजाओं को सदैव सतर्क रहना पड़ता था। खानाबदोश पशुचारकों की गतिविधियों पर विशेष नज़र रखी जाती थी। मारी के प्रसिद्ध शासक ज़िमरीलिम (Zimrilim) ने वहाँ एक विशाल राजमहल का निर्माण (1810 1760 ई० पू०) करवाया था। यह 2.4 हैक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके 260 कमरे थे। यह अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल था अपितु यह अत्यंत सुंदर भी था।

इसका निर्माण विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया था। इस राजमहल में लगे भित्ति चित्र (wall paintings) इतने आकर्षक थे कि इसे देखने वाला व्यक्ति चकित रह जाता था। इस राजमहल की भव्यता को अपनी आँखों से देखने सीरिया एवं अलेप्पो (Aleppo) के शासक स्वयं आए थे। मारी नगर व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। इसके न केवल मेसोपोटामिया के अन्य नगरों अपितु विदेशों, ती. सीरिया. लेबनान.ईरान आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे।

मारी में आने-जाने वाले जहाजों के सामान की अधिकारियों द्वारा जाँच की जाती थी। वे जहाजों में लदे हुए माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार (charge) वसूल करते थे। मारी की कुछ पट्टिकाओं (tablets) में साइप्रस के द्वीप अलाशिया (Alashiya) से आने वाले ताँबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों ताँबे तथा टिन के व्यापार के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। मारी के व्यापार ने निस्संदेह इस नगर की समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया था।

4. निनवै :

निनवै प्राचीन मेसोपोटामिया के महत्त्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह दज़ला नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। यह 1800 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। इसकी स्थापना 1800 ई० पू० में नीनस (Ninus) ने की थी। असीरियाई शासकों ने निनवै को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सेनाचारिब (Sennacharib) ने अपने शासनकाल (705 ई० पू० से 681 ई० पू०) में निनवै का अद्वितीय विकास किया। उसने यहाँ एक विशाल राजमहल का निर्माण करवाया। यह 210 मीटर लंबा एवं 200 मीटर चौड़ा था। इसमें 80 कमरे थे। इसे अत्यंत सुंदर मूर्तियों एवं चित्रकारी से सुसज्जित किया गया था। इस राजमहल में अनेक फव्वारे एवं उद्यान लगाए गए थे।

इसके अतिरिक्त उसने निनवै में अनेक भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने यातायात के साधनों का विकास किया। उसने कृषि के विकास के लिए अनेक नहरें खुदवाईं। उसने निनवै की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया। निनवै के विकास में दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान असुरबनिपाल (Assurbanipal) ने दिया। उसने 668 ई० पू० से 627 ई० पू० तक शासन किया था। उसे भवन निर्माण कला से विशेष प्यार था।

अतः उसने अपने साम्राज्य से अच्छे कारीगरों एवं कलाकारों को निनवै में एकत्र किया। उन्होंने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया। पुराने भवनों एवं मंदिरों की मुरम्मत भी की गई। अनेक उद्यान स्थापित किए गए। इससे निनवै की सुंदरता में एक नया निखार आ गया। उसे साहित्य से विशेष लगाव था। अतः उसकी साहित्य के विकास में बहुत दिलचस्पी थी। उसने निनवै में नाबू (Nabu) के मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय में उसने अनेक प्रसिद्ध लेखकों को बुला कर उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों को रखवाया था।

इस पुस्तकालय में लगभग 1000 मूल ग्रंथ एवं 30,000 पट्टिकाएँ (tablets) थीं। इन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। इनमें प्रमुख विषय ये थे इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान एवं कविताएँ। असुरबनिपाल ने स्वयं भी अनेक पट्टिकाएँ लिखीं। असुरबनिपाल के पश्चात् निनवै ने अपना गौरव खो दिया।

5. बेबीलोन :

बेबीलोन दज़ला नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी का नाम बेबीलोनिया था। इस नगर ने प्राचीन काल मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस नगर की स्थापना अक्कद (Akkad) के शासक सारगोन (Sargon) ने अपने शासनकाल (2370 ई० पू०-2315 ई० पू०) के दौरान की थी। उसने यहाँ अनेक भवनों का निर्माण करवाया। उसने देवता मर्दुक (Marduk) की स्मृति में एक विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया। हामूराबी के शासनकाल (1780 ई० पू०-1750 ई० पू०) में बेबीलोन ने उल्लेखनीय विकास किया।

बाद में असीरिया के शासक तुकुती निर्ता (Tukuti Ninarta) ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। 625 ई० पू० में नैबोपोलास्सर (Nabopolassar) ने बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से स्वतंत्र करवा लिया था। इस प्रकार नैबोपोलास्सर ने बेबीलोन में कैल्डियन वंश की स्थापना की। उसके एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बेबीलोन में एक गौरवपूर्ण युग का आरंभ हुआ। इसकी गणना विश्व के प्रमुख नगरों में की जाने लगी।

उस समय इसका क्षेत्रफल 850 हैक्टेयर से अधिक था। इसके चारों ओर एक तिहरी दीवार (triple wall) बनाई गई थी। इसमें अनेक विशाल एवं भव्य राजमहलों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया था। एक विशाल ज़िगुरात (Ziggurat) भाव सीढ़ीदार मीनार (stepped tower) बेबीलोन के आकर्षण का मुख्य केंद्र था।

बेबीलोन एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। इस नगर ने भाषा, साहित्य, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। 331 ई० पू० में सिकंदर ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। नैबोनिडस (Nabonidus) स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था।

![]()

प्रश्न 4.

मेसोपोटामिया सभ्यता के ‘मारी नगर’ का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नोट-इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया करके प्रश्न नं० 3 के भाग 3 का उत्तर देखें।

प्रश्न 5.

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों के स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

शहरी जीवन की शुरुआत 3000 ई० पू० में मेसोपोटामिया में हुई थी। उर, उरुक, मारी, निनवै एवं बेबीलोन आदि मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर थे। प्रारंभिक शहरी समाजों के स्वरूप के बारे में हम अग्रलिखित तथ्यों से अनुमान लगा सकते हैं

1. नगर योजना:

मेसोपोटामिया के नगर एक वैज्ञानिक योजना के अनुसार बनाए गए थे। नगरों में मज़बूत भवनों का निर्माण किया जाता था। अत: मकानों की नींव में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय अधिकतर घर एक मंजिला होते थे। इन घरों में एक खुला आँगन होता था। इस आँगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। गर्मी से बचने के लिए धनी लोग अपने घरों के नीचे तहखाने बनाते थे।

मकानों में प्रकाश के लिए खिड़कियों का प्रबंध होता था। उर नगर के लोग परिवारों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए खिड़कियाँ नहीं बनाते थे। पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध किया जाता था। नगरों में यातायात की आवाजाही के लिए सड़कों का उचित प्रबंध किया जाता था। प्रशासन सड़कों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देता था। सड़कों पर रोशनी का भी प्रबंध किया जाता था।

2. प्रमुख वर्ग :

उस समय प्रारंभिक शहरी समाजों में सामाजिक असमानता के भेद का प्रचलन हो चुका था। उस समय समाज में तीन प्रमुख वर्ग प्रचलित थे। प्रथम वर्ग कुलीन लोगों का था। इसमें राजा, राज्य के अधिकारी, उच्च सैनिक अधिकारी, धनी व्यापारी एवं पुरोहित सम्मिलित थे। इस वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इस वर्ग के लोग बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे भव्य महलों एवं भवनों में रहते थे। वे बहुमूल्य वस्त्रों को पहनते थे।

वे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते थे। उनकी सेवा में अनेक दास-दासियाँ रहती थीं। दूसरा वर्ग मध्य वर्ग था। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी, राज्य के अधिकारी एवं बुद्धिजीवी सम्मिलित थे। इनका जीवन स्तर भी काफी अच्छा था। तीसरा वर्ग समाज का सबसे निम्न वर्ग था। इसमें किसान, मजदूर एवं दास सम्मिलित थे। यह समाज का बहुसंख्यक वर्ग था।

इस वर्ग की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उर में मिली शाही कब्रों में राजाओं एवं रानियों के शवों के साथ अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ विशाल मात्रा में मिली हैं। दूसरी ओर साधारण लोगों के शवों के साथ केवल मामूली वस्तुओं को दफनाया जाता था। इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय धन-दौलत का अधिकाँश हिस्सा एक छोटे-से वर्ग में केंद्रित था।

3. परिवार :

परिवार को समाज की आधारशिला माना जाता था। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार (nuclear family) का प्रचलन अधिक था। इस परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी एवं उनके बच्चे सम्मिलित होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। परिवार के अन्य सदस्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता था। अतः परिवार के सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन करते थे। उस समय परिवार में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। माता-पिता अपने बच्चों को बेच सकते थे। बच्चों का विवाह माता-पिता की सहमति से होता था। उस समय विवाह बहुत हर्षोल्लास के साथ किए जाते थे।

4. स्त्रियों की स्थिति:

प्रारंभिक शहरी समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त थे। वे पुरुषों के साथ धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में समान रूप से भाग लेती थीं। पति की मृत्यु होने पर वह पति की संपत्ति की संरक्षिका मानी जाती थीं। पत्नी को पती से तलाक लेने एवं पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। वे अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकती थीं।

वे अपने पथक दास-दासियाँ रख सकती थीं। वे पुरोहित एवं समाज के अन्य उच्च पदों पर नियुक्त हो सकती थी। उस समय समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उस समय पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था किंतु उसे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ उप-पत्नियाँ रखने का भी अधिकार प्राप्त था।

5. दासों की स्थिति :

प्रारंभिक शहरी समाजों में दासों की स्थिति सबसे निम्न थी। उस समय दास तीन प्रकार के थे-(i) युद्धबंदी (ii) माता-पिता द्वारा बेचे गये बच्चे एवं (iii) कर्ज न चुका सकने वाले व्यक्ति । दास बनाए गए व्यक्तियों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। इन दासों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त न था। उन्हें अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना पड़ता था। ऐसा न करने वाले दास अथवा दासी को कठोर दंड दिए जाते थे। यदि कोई दास भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था।

स्वामी जब चाहे किसी दास की सेवा से प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर सकता था। कोई भी दास अपने स्वामी को धन देकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता था। कोई भी स्वतंत्र नागरिक अपनी दासी को उप-पत्नी बना सकता था। दासी से उत्पन्न संतान को स्वतंत्र मान लिया जाता था।

6. मनोरंजन :

प्रारंभिक शहरी समाजों के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। नृत्य गान उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। मंदिरों में भी संगीत एवं नृत्य-गान के विशेष सम्मेलन होते रहते थे। वे शिकार खेलने, पशु-पक्षियों की लड़ाइयाँ देखने एवं कुश्तियाँ देखने के भी बहुत शौकीन थे। वे शतरंज खेलने में भी बहुत रुचि लेते थे। खिलौने बच्चों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे।

प्रश्न 6.

दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों तथा उनके महत्त्व के बारे में आप क्या जानते हैं ?

अथवा

दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों ने यहाँ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी-देवताओं की स्मृति में अनेक मंदिरों का निर्माण करते थे। इनमें प्रमुख मंदिर नन्ना (Nanna) जो चंद्र देव था, अनु (Anu) जो सूर्य देव था, एनकी (Enki) जो वायु एवं जल देव था तथा इन्नाना (Inanna) जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, के लिए बनाए गए थे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक नगर का अपना देवी-देवता होता था जो अपने नगर की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे।

1. आरंभिक मंदिर :

दक्षिणी मेसोपोटामिया में आरंभिक मंदिर छोटे आकार के थे तथा ये कच्ची ईंटों के बने हुए थे। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे इन मंदिरों का महत्त्व बढ़ता गया वैसे-वैसे ये मंदिर विशाल एवं भव्य होते चले गए। इन मंदिरों को पर्वतों के ऊपर बनाया जाता था। उस समय मेसोपोटामिया के लोगों की यह धारणा थी कि देवता पर्वतों में निवास करते हैं। ये मंदिर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे।

इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के पश्चात् भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थीं। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थीं। इन मंदिरों के आँगन खुले होते थे तथा इनके चारों ओर अनेक कमरे बने होते थे। प्रमुख कमरों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। कुछ कमरों में मंदिरों के परोहित निवास करते थे। अन्य कमरे मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए थे।

2. मंदिरों के क्रियाकलाप :

दक्षिणी मेसोपोटामिया के समाज में मंदिरों की उल्लेखनीय भूमिका थी। उस समय मंदिरों को बहुत-सी भूमि दान में दी जाती थी। इस भूमि पर खेती की जाती थी एवं पशु पालन किया जाता था। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाती थी एवं बाजार स्थापित किए जाते थे। इस कारण मंदिर बहुत धनी हो गए थे।

मेसोपोटामिया के मंदिरों में प्राय: विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा का कार्य पुरोहितों द्वारा किया जाता था। अनेक मंदिरों में बड़े-बड़े पुस्तकालय भी स्थापित किए गए थे। मंदिरों द्वारा सामान की खरीद एवं बिक्री भी की जाती थी। मंदिरों द्वारा व्यापारियों को धन सूद पर दिया जाता था। इस कारण मंदिरों ने एक मुख्य शहरी संस्था का रूप धारण कर लिया था।

3. उपासना विधि:

दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इहलोक की अधिक चिंता करते थे। वे अपने देवी-देवता को प्रसन्न करने के लिए अन्न, दही, खजूर एवं मछली आदि भेंट करते थे। इनके अतिरिक्त वे बैलों, भेड़ों एवं बकरियों आदि की बलियाँ भी देते थे। इन्हें विधिपूर्ण पुरोहितों के सहयोग से देवी-देवताओं को भेंट किया जाता था। उस समय मेसोपोटामिया के लोगों के कर्मकांड न तो अधिक जटिल थे एवं न ही अधिक खर्चीले। इसके बदले उपासक यह आशा करते थे कि उनके जीवन में कभी कष्ट न आएँ।

4. मनोरंजन के केंद्र :

दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिर केवल उपासना के केंद्र ही नहीं थे अपितु वे मनोरंजन के केंद्र भी थे। इन मंदिरों में स्थानीय गायक अपनी कला से लोगों का मनोरंज करते थे। इन मंदिरों में समूहगान एवं लोक नृत्य भी हुआ करते थे। यहाँ नगाड़े एवं अन्य संगीत यंत्रों को बजाया जाता था। त्योहारों के अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते थे। वे एक-दूसरे के संपर्क में आते थे तथा उनमें एक नया प्रोत्साहन उत्पन्न होता था।

5. लेखन कला के विकास में योगदान :

दक्षिणी मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास में मंदिरों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। लेखन कला के अध्ययन एवं अभ्यास के लिए अनेक मंदिरों में पाठशालाएँ स्थापित की गई थीं। यहाँ विद्यार्थियों को सर्वप्रथम संकेतों की नकल करना सिखाया जाता था। धीरे-धीरे वे कठिन शब्दों को लिखने में समर्थ हो जाते थे। क्योंकि उस समय बहत कम लोग लिपिक का कार्य कर सकते थे इसलिए समाज में इस वर्ग की काफी प्रतिष्ठा थी।

प्रश्न 7.

लेखन पद्धति के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

अथवा

लेखन पद्धति के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

अथवा

मानव इतिहास पर लेखन कला का क्या प्रभाव पड़ा ?

अथवा

लेखन कला की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है ?

उत्तर:

I. लेखन कला का विकास

किसी भी देश की सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमें उस देश की लिपि एवं भाषा का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक नगरों की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लेखन कला का विकास था। इसे सभ्यता के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पग माना जाता है। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि की खोज सुमेर में 3200 ई० पू० में हुई। इस लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुरोहितों ने किया। उस समय मंदिर विभिन्न क्रियाकलापों और व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। इन मंदिरों की देखभाल पुरोहितों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती थी।

पुरोहित मंदिरों की आय-व्यय तथा व्यापार का पूर्ण विवरण एक निराले ढंग से रखते थे। वे मिट्टी की पट्टिकाओं पर मंदिरों को मिलने वाले सामानों एवं जानवरों के चित्रों जैसे चिह्न बनाकर उनकी संख्या भी लिखते थे। हमें मेसोपोटामिया के दक्षिणी नगर उरुक के मंदिरों से संबंधित लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। इनमें बैलों, मछलियों एवं रोटियाँ आदि के चित्र एवं संख्याएँ दी गई हैं। इससे वस्तुओं को स्मरण रखना सुगम हो जाता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया में चित्रलिपि (pictographic script) का जन्म हुआ।

मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं (tablets of clay) पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था। इसके पश्चात् उसे गूंध कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह सुगमता से अपने हाथ में पकड़ सके। इसके बाद वह सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिह्न (cuneiform) बना देता था। इसे बाएं से दाएँ लिखा जाता था। इस लिपि का प्रचलन 2600 ई० पू० में हुआ था। 1850 ई० पू० में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना एवं पढ़ा गया। ये पट्टिकाएँ विभिन्न आकारों की होती थीं। जब इन पट्टिकाओं पर लिखने का कार्य पूर्ण हो जाता था तो इन्हें पहले धूप में सुखाया जाता था तथा फिर आग में पका लिया जाता था।

इस कारण वे पत्थर की तरह कठोर हो जाया करती थीं। इसके तीन लाभ थे। प्रथम, वे पेपिरस (pepirus) की तरह जल्दी नष्ट नहीं होती थीं। दूसरा, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाया जा सकता था। तीसरा, एक बार लिखे जाने पर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं था। इस लिपि का प्रयोग अब मंदिरों को दान में प्राप्त वस्तुओं का ब्योरा रखने के लिए नहीं अपितु शब्द कोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने तथा राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा।

मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन (Sumerian) थी। 2400 ई० पू० के आस-पास सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी (Akkadi) भाषा ने ले लिया। 1400 ई० पू० से धीरे-धीरे अरामाइक (Aramaic) भाषा का प्रचलन आरंभ हुआ। 1000 ई० पू० के पश्चात् अरामाइक भाषा का प्रचलन व्यापक रूप से होने लगा। यद्यपि मेसोपोटामिया में लिपि का प्रचलन हो चुका था किंतु इसके बावजूद यहाँ साक्षरता (literacy) की दर बहुत कम थी।

इसका कारण यह था कि केवल चिह्नों की संख्या 2000 से अधिक थी। इसके अतिरिक्त यह भाषा बहुत पेचीदा थी। अतः इस भाषा को केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोग ही सीख सकते थे। मेसोपोटामिया की लिपि के कारण ही इतिहासकार इस सभ्यता पर विस्तृत प्रकाश डाल सके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड एल० ग्रीवस का यह कथन ठीक है कि, “सुमेरियनों की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन सफलता उनकी लेखन कला का विकास था।”1

II. लेखन कला की देन

मेसोपोटामिया में लेखन कला के आविष्कार को मानव इतिहास की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता था। यह मानव सभ्यता के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। लेखन कला के कारण सम्राट के आदेशों, उनके समझौतों तथा कानूनों को दस्तावेज़ों का रूप देना संभव हुआ। मेसोपोटामिया ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों-गणित, खगोल विद्या तथा औषधि विज्ञान में आश्चर्यजनक उन्नति की थी। उनके लिखित दस्तावेजों के कारण विश्व को उनके अमूल्य ज्ञान का पता चला।

उनके द्वारा दी गई वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, गुणा तथा भाग, वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 60 मिनटों में विभाजन, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, आकाश में तारों तथा तारामंडल की स्थिति को आज पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। लेखन कला के विकास के कारण मेसोपोटामिया में शिक्षा एवं साहित्य के विकास में आशातीत विकास हुआ। निनवै से प्राप्त हुआ एक विशाल पुस्तकालय इसकी पुष्टि करता है। इस कारण लोगों में नव-चेतना का संचार हुआ। संक्षेप में इसने मेसोपोटामिया के समाज पर दूरगामी प्रभाव डाले।

क्रम संख्या

| क्रम संख्या | काल | घटना |

| 1. | 7000-6000 ई० पू० | मेसोपोटामिया में कृषि का आरंभ। |

| 2. | 3200 ई० पू० | मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। |

| 3. | 3050 ई० पू० | लगश के प्रथम शासक उरनिना का सिंहासन पर बैठना। |

| 4. | 3000 ई० पू० | मेसोपोटामिया में नगरों का उत्थान, उरुक नगर का आरंभ, वार्का शीर्ष का प्राप्त होना। |

| 5. | 2000-1759 ई० पू० | मारी नगर का उत्थान। |

| 6. | 2800-2370 ई० पू० | किश नगर का विकास। |

| 7. | 2670 ई० पू० | मेसनीपद का उर के सिंहासन पर बैठना। |

| 8. | 2600 ई० पू० | कीलाकार लिपि का प्रचलन। |

| 9. | 2400 ई० पू० | सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग। |

| 10. | 2200 ई० पू० | एलमाइटों द्वारा उर नगर का विनाश। |

| 11. | 2000 ई० पू० | गिल्गेमिश महाकाव्य को 12 पट्टिकाओं पर लिखवाना। |

| 12. | 1810-1760 ई० पू० | ज़िमरीलिम के मारी स्थित राजमहल का निर्माण। |

| 13. | 2400 ई० पू० | सुमेरियन भाषा का प्रचलन बंद होना। |

| 14. | 1800 ई० पू० | नीनस द्वारा निनवै की स्थापना। |

| 15. | 1780-1750 ई० पू० | हामूराबी का शासनकाल। |

| 16. | 1759 ई० पू० | हामूराबी द्वारा मारी नगर का विनाश। |

| 17. | 1400 ई० पू० | अरामाइक भाषा का प्रचलन। |

| 18. | 705-681 ई० पू० | निनवै में सेनाचारिब का शासनकाल। |

| 19. | 668-627 ई० पू० | असुरबनिपाल का शासनकाल। |

| 20. | 625 ई० पू० | नैबोपोलास्सर द्वारा बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से स्वतंत्र करवाना। |

| 21. | 612 ई० पू० | नैबोपोलास्सर द्वारा निमरुद नगर का विनाश। |

| 22. | 1840 ई | मेसोपोटामिया में पुरातत्त्वीय खोजों का आरंभ। |

| 23. | 1845-1851 ई० | हेनरी अस्टेन लैयार्ड द्वारा निमरुद नगर का उत्खनन। |

| 24. | 1850 ई | कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना एवं पढ़ा गया। जुलीयस जोर्डन द्वारा उरुक नगर की खुदाई। |

| 25. | 1913 ई० | सर लियोनार्ड वूले द्वारा उर नगर की खुदाई। |

| 26 | 1920-1930 ई。 | फ्रांसीसियों द्वारा मारी नगर का उत्खनन। |

| 27. | 1933 ई० | नैबोपोलास्सर द्वारा निमरुद नगर का विनाश। |

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

दजला एवं फ़रात नदियों ने मेसोपोटामिया के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया से अभिप्राय है दो नदियों के मध्य का प्रदेश। ये नदियाँ हैं दजला एवं फ़रात । इन नदियों को मेसोपोटामिया सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है। दजला एवं फ़रात नदियों का उद्गम आर्मीनिया के उत्तरी पर्वतों तोरुस से होता है। इन पर्वतों की ऊँचाई लगभग 10,000 फुट है। यहाँ लगभग सारा वर्ष बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी पर्याप्त होती है। दजला 1850 किलोमीटर लंबी है।

इसका प्रवाह तीव्र है तथा इसके तट ऊँचे एवं अधिक कटे-फटे हैं। इसलिए प्राचीनकाल में इस नदी के तटों पर बहुत कम नगरों की स्थापना हुई थी। दूसरी ओर फ़रात नदी ने मेसोपोटामिया के इतिहास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

यह नदी 2350 किलोमीटर लंबी है। इसका प्रवाह कम तीव्र है। इसके तट कम ऊँचे एवं कम कटे-फटे हैं। इस कारण प्राचीनकाल के प्रसिद्ध नगरों की स्थापना इस नदी के तटों पर हुई। दजला एवं फ़रात नदियाँ उत्तरी पर्वतों से निकल कर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थीं। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण एवं नहरों के कारण यहाँ फ़सलों का भरपूर उत्पादन होता था।

प्रश्न 2.

मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन के बावजूद कृषि अनेक बार संकट से घिर जाती थी। क्यों ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि अनेक बार संकटों से घिर जाती थी। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, दजला एवं फ़रात नदियों में कभी-कभी भयंकर बाढ़ आ जाती थी। इस कारण फ़सलें नष्ट हो जाती थीं। दूसरा, कई बार पानी की तीव्र गति के कारण ये नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती थीं। इससे सिंचाई व्यवस्था चरमरा जाती थी। मेसोपोटामिया में वर्षा की कमी होती थी।

अतः फ़सलें सूख जाती थीं। तीसरा, नदी के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग नहरों का प्रवाह अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे। इस कारण निचले क्षेत्रों में बसे हुए गाँवों को खेतों के लिए पानी नहीं मिलता था। चौथा, ऊपरी क्षेत्रों के लोग अपने हिस्से की सरणी में से मिट्टी नहीं निकालते थे। इस कारण निचले क्षेत्रों में पानी का बहाव रुक जाता था। इस कारण पानी के लिए गाँववासियों में अनेक बार झगड़े हुआ करते थे।

![]()

प्रश्न 3.

आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया में शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर का बहुमूल्य योगदान था। यहाँ की भूमि में प्राकृतिक उर्वरता थी। इससे खेती को बहुत प्रोत्साहन मिला। प्राकृतिक उर्वरता के कारण पशुओं को चारे के लिए कोई कमी नहीं थी। अत: पशुपालन को भी प्रोत्साहन मिला। पशुओं से न केवल दूध, माँस एवं ऊन प्राप्त किया जाता था अपितु उनसे खेती एवं यातायात का कार्य भी लिया जाता था। खेती एवं पशुपालन के कारण मानव जीवन स्थायी बन गया।

अत: उसे भोजन की तलाश में स्थान-स्थान पर घूमने की आवश्यकता नहीं रही। स्थायी जीवन होने के कारण मानव झोंपड़ियाँ बना कर साथ-साथ रहने लगा। इस प्रकार गाँव अस्तित्व में आए। खाद्य उत्पादन के बढ़ने से वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस कारण नये-नये व्यवसाय आरंभ हो गए। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया को बहुत बल मिला।

प्रश्न 4.

नगरीय विकास में श्रम विभाजन का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

श्रम विभाजन को नगरीय विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर पर उकेरने के लिए काँसे के औज़ारों की आवश्यकता होती है। ऐसे औजारों का वह स्वयं निर्माण नहीं करता। इसके अतिरिक्त वह मुद्रा बनाने के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करता है।

वह व्यापार करना भी नहीं जानता। उसकी विशेषज्ञता तो केवल पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। इस प्रकार नगर के लोग अन्य लोगों पर उनकी सेवाओं के लिए अथवा उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। संक्षेप में श्रम विभाजन को शहरी जीवन का एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है।

प्रश्न 5.

मेसोपोटामिया में मुद्राएँ किस प्रकार बनाई जाती थीं तथा इनका क्या महत्त्व था ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया के नगरों से हमें बड़ी संख्या में मुद्राएँ मिली हैं। ये मुद्राएँ पत्थर की होती थीं तथा इनका आकार बेलनाकार था। ये बीच में आर-पार छिदी होती थीं। इसमें एक तीली लगायी जाती थी। इसे फिर गीली मिट्टी के ऊपर घुमा कर चित्र बनाए जाते थे। इन्हें अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरा जाता था। इन मुद्राओं पर कभी-कभी इसके स्वामी का नाम, उसके देवता का नाम तथा उसके रैंक आदि का वर्णन भी किया जाता था।

इन मुद्राओं का प्रयोग व्यापारियों द्वारा अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित भेजने के लिए किया जाता था। ये व्यापारी अपने सामान को एक गठरी में बाँध कर ऊपर गाँठ लगा लेते थे। इस गाँठ पर वह मुद्रा का ठप्पा लगा देते थे। इस प्रकार यह मुद्रा उस सामान की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती थी। यदि यह मुद्रा टूटी हुई पाई जाती तो पता लग जाता कि रास्ते में सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है अन्यथा भेजा गया सामान सुरक्षित है। निस्संदेह मुद्राओं के प्रयोग ने नगरीकरण के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

प्रश्न 6.

3000 ई० पू० में उरुक नगर ने तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?

उत्तर:

3000 ई० पू० के आस-पास उरुक नगर ने तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उस समय के लोगों ने अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए काँसे के औज़ारों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। इससे भवन निर्माण कला के क्षेत्र में एक नयी क्राँति आई।

इसका कारण यह था कि उस समय बड़े-बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने एवं पकाने का कार्य करते थे। इन शंकुओं को भिन्न-भिन्न रंगों से रंगा जाता था। इसके पश्चात् इन्हें मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था।

इससे मंदिरों की सुंदरता बहुत बढ़ जाती थी। उरुक नगर के लोगों ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। इसका अनुमान 3000 ई० पू० में उरुक नगर से प्राप्त वार्का शीर्ष से लगाया जा सकता है। यह एक स्त्री का सिर था। इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसके सिर के ऊपर एक खाँचा बनाया गया था जिसे शायद आभूषण पहनने के लिए बनाया गया था। कुम्हार के चाक के निर्माण से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कारण बड़ी संख्या में एक जैसे बर्तन बनाना सुगम हो गया।

प्रश्न 7.

उर नगर में नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

उर नगर के उत्खनन से जो निष्कर्ष सामने आता है उससे यह ज्ञात होता है कि इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। इस नगर की गलियाँ संकरी एवं टेढ़ी-मेढ़ी थीं। अतः पहिए वाली गाड़ियों का घरों तक पहुँचना संभव न था। अतः अनाज के बोरों तथा ईंधन के गट्ठों को संभवतः गधों पर लाद कर पहुँचाया जाता था।

उर नगर में मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए गलियों के किनारे नालियाँ नहीं थीं। ये नालियाँ घरों के भीतरी आँगन में पाई गई हैं। इससे यह सहज अनुमान लगाया जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। अत: वर्षा के पानी का निकास नालियों के माध्यम से आँगन के भीतर बनी हुई हौजों में ले जाया जाता था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि तीव्र वर्षा के कारण घरों के बाहर बनी कच्ची गलियों में कीचड़ न एकत्र हो जाए।

उर नगर की खुदाई से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर गलियों में फेंक देते थे। इस कारण गलियों की सतहें ऊँची उठ जाती थीं। इस कारण कुछ समय बाद घरों के बरामदों को भी ऊँचा करना पड़ता था ताकि वर्षा के दिनों में बाहर से पानी एवं कूड़ा बह कर घरों के अंदर न आ जाए।

![]()

प्रश्न 8.

मारी नगर क्यों प्रसिद्ध था ?

उत्तर:

1) मारी में अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई तथा आर्मीनियन जाति के लोग रहते थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय से संबंधित थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। मारी के राजा मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी-देवताओं का बहुत सम्मान करते थे। इस प्रकार मारी में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के मिश्रण से वहाँ एक नई संस्कृति का जन्म हुआ।

2) मारी के प्रसिद्ध शासक ज़िमरीलिम ने वहाँ एक विशाल राजमहल का निर्माण करवाया था। यह 2.4 हैक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके 260 कमरे थे। यह अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल था अपितु यह अत्यंत सुंदर भी था। इसका निर्माण विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया था।

3) मारी नगर व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। इसके न केवल मेसोपोटामिया के अन्य नगरों अपितु विदेशों, तुर्की, सीरिया, लेबनान, ईरान आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मारी में आने-जाने वाले जहाजों के सामान की अधिकारियों द्वारा जाँच की जाती थी। वे जहाजों में लदे हुए माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे।

प्रश्न 9.

यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए ख़तरा थे ?

उत्तर:

खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए एक ख़तरा थे। इसके निम्नलिखित कारण थे।

- गड़रिये आमतौर पर अपनी भेड़-बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों में से गुज़ार ले जाते थे। इससे फ़सलों को भारी क्षति पहुँचती थी।

- कई बार ये गड़रिये जो खानाबदोश होते थे, किसानों के गाँवों पर आक्रमण कर उनके माल को लूट लेते थे। इससे शहरी अर्थव्यवस्था को आघात पहुँचता था।

- अनेक बार किसान इन पशुचारकों का रास्ता रोक लेते थे तथा उन्हें पशुओं को जल स्रोतों तक नहीं ले जाने देते थे। इस कारण उनमें आपसी झगड़े होते थे।

- कुछ गड़रिये फ़सल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में शहर आते थे। समृद्ध होने पर वे वहीं बस जाते थे।

- खानाबदोश समुदायों के पशुओं के अतिचारण से बहुत-ही उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती थी।

प्रश्न 10.

मारी स्थित ज़िमरीलिम के राजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

मारी के प्रसिद्ध शासक ज़िमरीलिम ने मारी में एक भव्य राजमहल का निर्माण (1810-1760 ई० पू०) करवाया था। यह 2.4 हैक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके 260 कमरे थे। यह अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल था अपितु यह अत्यंत सुंदर भी था। इसका निर्माण विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया था। इस राजमहल में लगे भित्ति चित्र बहुत सुंदर एवं सजीव थे।

इस राजमहल की भव्यता को अपनी आँखों से देखने सीरिया एवं अलेप्पो के शासक स्वयं आए थे। यह राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। यह प्रशासन का मुख्य केंद्र था। यहाँ कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। इस राजमहल का केवल एक ही द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था।

प्रश्न 11.

असुरबनिपाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

असुरबनिपाल की गणना निनवै के महान् शासकों में की जाती है। उसने 668 ई० पू० से 627 ई० पू० तक शासन किया था। वह महान् भवन निर्माता था। अतः उसने अपने साम्राज्य में अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने पुराने भवनों एवं मंदिरों की मुरम्मत भी करवाई। उसने अनेक उद्यान स्थापित किए। इससे निनवै की सुंदरता को चार चाँद लग गए। वह महान् साहित्य प्रेमी भी था।

उसने निनवै में नाबू मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय में उसने अनेक प्रसिद्ध लेखकों को बुला कर उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों को रखवाया था। इस पुस्तकालय में लगभग 1000 मूल ग्रंथ एवं 30,000 पट्टिकाएँ थीं। इन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। इनमें प्रमुख विषय ये थे-इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान एवं कविताएँ। असुरबनिपाल ने स्वयं भी अनेक पट्टिकाएँ लिखीं।

प्रश्न 12.

मेसोपोटामिया के नगर बेबीलोन के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

बेबीलोन दजला नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी का नाम बेबीलोनिया था। इस नगर ने प्राचीन काल मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इस नगर की स्थापना अक्कद के शासक सारगोन ने की थी। उसने यहाँ अनेक भवनों का निर्माण करवाया। हामूराबी के शासनकाल में बेबीलोन ने अद्वितीय विकास किया। बाद में असीरिया ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। 625 ई० पू० में नैबोपोलास्सर ने बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से स्वतंत्र करवा लिया था। उसके एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बेबीलोन में एक गौरवपूर्ण युग का आरंभ हुआ।

इसकी गणना विश्व के प्रमुख नगरों में की जाने लगी। इसका क्षेत्रफल 850 हैक्टेयर से अधिक था। इसके चारों ओर एक तिहरी दीवार बनाई गई थी। इसमें अनेक विशाल एवं भव्य राजमहलों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया था। बेबीलोन एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। इस नगर ने भाषा, साहित्य, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। नगर में एक ज़िगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी एवं नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभायात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था।

प्रश्न 13.

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों में सामाजिक असमानता का भेद आरंभ हो चुका था। कैसे ?

उत्तर:

उस समय प्रारंभिक शहरी समाजों में सामाजिक असमानता का भेद आरंभ हो चुका था। उस समय समाज में तीन प्रमुख वर्ग प्रचलित थे। प्रथम वर्ग कुलीन लोगों का था। इसमें राजा, राज्य के अधिकारी, उच्च सैनिक अधिकारी, धनी व्यापारी एवं पुरोहित सम्मिलित थे। इस वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इस वर्ग के लोग बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे सुंदर महलों एवं भवनों में रहते थे।

वे मूल्यवान वस्त्रों को पहनते थे। वे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते थे। उनकी सेवा में अनेक दास-दासियाँ रहती थीं। दूसरा वर्ग मध्य वर्ग था। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी, राज्य के अधिकारी एवं बुद्धिजीवी सम्मिलित थे। इनका जीवन स्तर भी काफी अच्छा था। तीसरा वर्ग समाज का सबसे निम्न वर्ग था। इसमें किसान, मजदूर एवं दास सम्मिलित थे।

यह समाज का बहुसंख्यक वर्ग था। इस वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उर में मिली शाही कब्रों में राजाओं एवं रानियों के शवों के साथ अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियाँ और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में मिले हैं। दूसरी ओर साधारण लोगों के शवों के साथ केवल मामूली से बर्तनों को दफनाया जाता था। इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय धन-दौलत का अधिकांश हिस्सा एक छोटे-से वर्ग में केंद्रित था।

प्रश्न 14.

शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना क्यों ज़रूरी है?

उत्तर:

शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना निम्नलिखित कारणों से ज़रूरी है

1) शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर तथा लकड़ी इत्यादि आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न स्थानों से आती हैं। इसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है।

2) शहरों में अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थ गाँवों से आते हैं। अतः उनके संग्रहण एवं वितरण के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

3) अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए मोहरों को बनाने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, अपितु उन्हें तराश्ने के लिए औज़ार भी चाहिए।

4) शहरी अर्थव्यवस्था में अपना हिसाब-किताब भी लिखित रूप में रखना होता है।

5) ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं एवं दूसरे उनका पालन करते हैं।

प्रश्न 15.

आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे।

उत्तर:

इसमें कोई संदेह नहीं कि मेसोपोटामिया के कुछ मंदिर घर जैसे ही थे। ये मंदिर छोटे आकार के थे तथा ये कच्ची ईंटों के बने हुए थे। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे इन मंदिरों का महत्त्व बढ़ता गया वैसे-वैसे ये मंदिर विशाल एवं भव्य होते चले गए। इन मंदिरों को पर्वतों के ऊपर बनाया जाता था। उस समय मेसोपोटामिया के लोगों की यह धारणा थी कि देवता पर्वतों में निवास करते हैं। ये मंदिर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे।

इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के पश्चात् भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थीं। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थीं। इन मंदिरों के आँगन खुले होते थे तथा इनके चारों ओर अनेक कमरे बने होते थे। प्रमुख कमरों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। कुछ कमरों में मंदिरों के पुरोहित निवास करते थे। अन्य कमरे मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए थे।

प्रश्न 16.

गिल्गेमिश के महाकाव्य के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

गिल्गेमिश के महाकाव्य को विश्व साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। गिलोमिश रुक का एक प्रसिद्ध शासक था जिसने लगभग 2700 ई० पू० वहाँ शासन किया था। उसके महाकाव्य को 2000 ई० पू० में 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। इस महाकाव्य में गिल्गेमिश के बहादुरी भरे कारनामों एवं मृत्यु की मानव पर विजय का बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। गिल्गेमिश उरुक का एक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था।

वह एक महान् योद्धा था। उसने अनेक प्रदेशों को अपने अधीन कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। जहाँ एक ओर गिल्गेमिश बहुत बहादुर था वहीं दूसरी ओर वह बहुत अत्याचारी भी था। उसके अत्याचारों से देवताओं ने उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाने के उद्देश्य से एनकीडू को भेजा। दोनों के मध्य एक लंबा युद्ध हुआ।

इस युद्ध में दोनों अविजित रहे। इस कारण दोनों में मित्रता स्थापित हो गई। इसके पश्चात् गिल्गेमिश एवं एनकीडू ने अपना शेष जीवन मानवता की सेवा करने में व्यतीत किया। कुछ समय के पश्चात् एनकोडू एक सुंदर नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गया। इस कारण देवता उससे नाराज़ हो गए एवं दंडस्वरूप उसके प्राण ले लिए। एनकीडू की मृत्यु से गिल्गेमिश को गहरा सदमा लगा। वह स्वयं मृत्यु से भयभीत रहने लगा।

इसलिए उसने अमृत्तव की खोज आरंभ की। वह अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ उतनापिष्टिम से मिला। अंतत: गिल्गेमिश के हाथ निराशा लगी। उसे यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर आने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। अत: वह इस बात से संतोष कर लेता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र एवं उरुक निवासी जीवित रहेंगे।

प्रश्न 17.

मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था। इसके पश्चात् उसे गूंध कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह सुगमता से अपने हाथ में पकड़ सके। इसके बाद वह सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिह्न बना देता था। इसे बाएँ से दाएँ लिखा जाता था।

इस लिपि का प्रचलन 2600 ई० पू० में हुआ था। 1850 ई० पू० में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना एवं पढ़ा गया। ये पट्टिकाएँ विभिन्न आकारों की होती थीं। जब इन पट्टिकाओं पर लिखने का कार्य पूर्ण हो जाता था तो इन्हें पहले धूप में सुखाया जाता था तथा फिर आग में पका लिया जाता था। इस कारण वे पत्थर की तरह कठोर हो जाया करती थीं। इसके तीन लाभ थे।

प्रथम, वे पेपिरस की तरह जल्दी नष्ट नहीं होती थीं। दूसरा, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाया जा सकता था। तीसरा, एक बार लिखे जाने पर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं था। इस लिपि का प्रयोग अब मंदिरों को दान में प्राप्त वस्तुओं का ब्योरा रखने के लिए नहीं अपितु शब्द कोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने तथा राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा।

प्रश्न 18.

विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है?

उत्तर:

विश्व को मेसोपोटामिया ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया

- उसकी कालगणना तथा गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा को आज तार्किक माना जाता है।

- उसने गुणा और भाग की जो तालिकाएँ, वर्ग तथा वर्ममूल और चक्रवृद्धि ब्याज की जो सारणियाँ दी हैं उन्हें आज सही माना जाता है।

- उन्होंने 2 के वर्गमूल का जो मान दिया है वह आज के वर्गमूल के मान के बहुत निकट है।

- उन्होंने एक वर्ष को 12 महीनों, एक महीने को 4 हफ्तों, एक दिन को 24 घंटों तथा एक घंटे को 60 मिनटों में विभाजित किया है। इसे आज पूर्ण विश्व द्वारा अपनाया गया है।

- उनके द्वारा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, तारों और तारामंडल की स्थिति को आज तार्किक माना जाता है।

- उन्होंने आधुनिक विश्व को लेखन कला के अवगत करवाया।

अति संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मेसोपोटामिया से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों ‘मेसोस’ तथा ‘पोटैमोस’ से बना है। मेसोस से भाव है मध्य तथा पोटैमोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया से अभिप्राय है दो नदियों के मध्य स्थित प्रदेश।

![]()

प्रश्न 2.

मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है ? यह किन दो नदियों के मध्य स्थित है ?

उत्तर:

- मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है।

- यह दजला एवं फ़रात नदियों के मध्य स्थित है।

प्रश्न 3.

मेसोपोटामिया के बारे में ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ में क्या लिखा हुआ है ?

उत्तर:

यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्त्वपूर्ण था क्योंकि बाईबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख अनेक संदर्भो में किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की ‘बुक ऑफ जेनेसिस’ में ‘शिमार’ का उल्लेख हैं जिसका अर्थ सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से हैं।

प्रश्न 4.

मेसोपोटामिया की कोई दो विशेषताएँ लिखें।

उत्तर:

- मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में हरे-भरे, ऊँचे-नीचे मैदान हैं। यहाँ 7000 ई० पू० से 6000 ई० पू० के मध्य खेती शुरू हो गई थी।

- मेसोपोटामिया के उत्तर में स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन का व्यवसाय काफी विकसित हैं।

प्रश्न 5.

मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। इसके बावजूद यहाँ नगरों का विकास क्यों हुआ ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में नगरों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दजला एवं फ़रात नदियाँ पहाड़ों से निकल कर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। अतः यहाँ फ़सलों का भरपूर उत्पादन होता है। इसे नगरों के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है।

प्रश्न 6.

मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि अनेक बार संकटों से क्यों घिर जाती थी ? कोई दो कारण बताएँ।

अथवा

मेसोपोटामिया में कृषि संकट के कोई दो कारण लिखें।

उत्तर:

- दजला एवं फ़रात नदियों में बाढ़ के कारण फ़सलें नष्ट हो जाती थीं।

- कई बार वर्षा की कमी के कारण फ़सलें सूख जाती थीं।

प्रश्न 7.

मेसोपोटामिया में नगरों का विकास कब आरंभ हुआ ? किन्हीं दो प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखें।

उत्तर:

- मेसोपोटामिया में नगरों का विकास 3000 ई०पू० में आरंभ हुआ।

- मेसोपोटामिया के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम उरुक एवं मारी थे।

प्रश्न 8.

मेसोपोटामिया में कितने प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ ? इनके नाम क्या थे ?

उत्तर:

- मेसोपोटामिया में तीन प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ।

- इनके नाम थे-धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर एवं शाही नगर।

प्रश्न 9.

मेसोपोटामिया में नगरीकरण के उत्थान के कोई दो कारणों का वर्णन करें।

उत्तर:

- अत्यंत उत्पादक खेती।।

- जल-परिवहन की कुशल व्यवस्था।

प्रश्न 10.

आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे ?

उत्तर:

- प्राकृतिक उर्वरता के कारण कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन मिला।

- खाद्य उत्पादक बन जाने के कारण मनुष्य का जीवन स्थायी बन गया।

- प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ने नए व्यवसायों को आरंभ किया। ]

प्रश्न 11.

श्रम विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

श्रम विभाजन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रहता। इसे विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है।

प्रश्न 12.

मेसोपोटामिया के लोग किन देशों से कौन-सी वस्तुएँ मंगवाते थे ? इन वस्तुओं के बदले वे क्या निर्यात करते थे ?

उत्तर:

- मेसोपोटामिया के लोग तुर्की, ईरान एवं खाड़ी पार के देशों से लकड़ी, ताँबा, सोना, चाँदी, टिन एवं पत्थर मँगवाते थे।

- इन वस्तुओं के बदले वे कपड़ा एवं कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे।

प्रश्न 13.

मेसोपोटामिया की मुद्राओं की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- ये मुद्राएँ पत्थर की बनी होती थीं।

- इनका आकार बेलनाकार होता था।

प्रश्न 14.

मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर कौन-सा था ? इसका उत्थान कब हुआ ?

उत्तर:

- मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर उरुक था।

- इसका उत्थान 3000 ई० पू० में हुआ था।

प्रश्न 15.

उरुक नगर का संस्थापक कौन था ? इसे किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था ?

उत्तर:

- उरुक नगर का संस्थापक एनमर्कर था।

- इसे गिल्गेमिश ने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था।

प्रश्न 16.

3000 ई० पू० के आसपास उरुक नगर ने तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया। कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- उरुक में अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए काँसे के औज़ारों का प्रयोग आरंभ हो गया था।

- यहाँ के वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था।

प्रश्न 17.

वार्का शीर्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ? इसकी कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- वार्का शीर्ष की मूर्ति उरुक नगर से प्राप्त हुई है।

- इसे सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था।

- इसके सिर के ऊपर एक खाँचा बनाया गया था।

प्रश्न 18.

उर नगर का संस्थापक कौन था ? इस नगर ने किस राजवंश के अधीन उल्लेखनीय विकास किया ?

उत्तर:

- उर नगर का संस्थापक मेसनीपद था।

- इस नगर ने चालदी राजवंश के अधीन उल्लेखनीय विकास किया।

प्रश्न 19.

उर नगर में नियोजन पद्धति का अभाव था। कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- इस नगर की गलियाँ संकरी एवं टेढ़ी-मेढ़ी थीं।

- जल निकासी के लिए घरों के बाहर नालियों का प्रबंध नहीं था।

प्रश्न 20.

उर नगर की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- उर नगर में नियोजन पद्धति का अभाव था।

- उर नगर के लोगों में कई प्रकार के अंध-विश्वास प्रचलित थे।

प्रश्न 21.

उर नगर में घरों के बारे में प्रचलित कोई दो अंध-विश्वास लिखें।

उत्तर:

- यदि घर की दहलीज ऊँची उठी हुई हो तो वह धन-दौलत लाती है।

- यदि घर के सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता

प्रश्न 22.

उरुक एवं उर नगरों के प्रमुख देवी-देवता का नाम बताएँ।

उत्तर:

- उरुक नगर की प्रमुख देवी इन्नाना थी।

- उर नगर का प्रमुख देवता नन्ना था।

प्रश्न 23.

मेसोपोटामिया के किस नगर से हमें एक कब्रिस्तान मिला है ? यहाँ किनकी समाधियाँ पाई गई

उत्तर:

- मेसोपोटामिया के उर नगर से हमें एक कब्रिस्तान मिला है।

- यहाँ शाही लोगों एवं साधारण लोगों की समाधियाँ पाई गई हैं।

प्रश्न 24.

मारी नगर की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- मारी शासक एमोराइट वंश से संबंधित थे।

- मारी लोगों के दो प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन थे।

प्रश्न 25.

यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए ख़तरा थे ? कोई दो कारण लिखें।

अथवा

क्या खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए ख़तरा थे ?

उत्तर:

- खानाबदोश पशुचारक अपनी भेड़-बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुज़ार कर ले जाते थे। इससे फ़सलों को क्षति पहुँचती थी।

- खानाबदोश पशुचारक कई बार आक्रमण कर लोगों का माल लूट लेते थे।

प्रश्न 26.

मारी स्थित ज़िमरीलिम के राजमहल की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- यह 2.4 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था।

- यह बहत विशाल था तथा इसके 260 कमरे थे।

प्रश्न 27.

लगश की राजधानी का नाम क्या था ? इसके दो प्रसिद्ध शासक कौन-से थे ?

उत्तर:

- लगश की राजधानी का नाम गिरसू था।

- इसके दो प्रसिद्ध शासक इनन्नातुम द्वितीय एवं उरुकगिना थे।

प्रश्न 28.

मेसोपोटामिया में जलप्लावन के पश्चात् स्थापित होने वाला प्रथम नगर कौन-सा था ? इसके प्रथम शासक का नाम बताएँ।

उत्तर:

- मेसोपोटामिया में जलप्लावन के पश्चात् स्थापित होने वाला प्रथम नगर किश था।

- इसके प्रथम शासक का नाम उर्तुंग था।

प्रश्न 29.

असुरबनिपाल क्यों प्रसिद्ध था ?

उत्तर:

- उसने अपने साम्राज्य में भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया।

- उसने नाबू के मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की।

प्रश्न 30.

बेबीलोन नगर की कोई दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- यह नगर 850 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला था।

- इसमें अनेक विशाल राजमहल एवं मंदिर बने हुए थे।

![]()

प्रश्न 31.

मेसोपोटामिया की नगर योजना की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- उस समय घरों में एक खुला आँगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे।

- नगरों में यातायात की आवाजाही के लिए सड़कों का उचित प्रबंध किया गया था।

प्रश्न 32.

मेसोपोटामिया में धन-दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि किस तथ्य से होती है ?

उत्तर:

उर में राजाओं एवं रानियों की कुछ कब्रों में शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएँ दफ़नाई गई थीं जबकि जनसाधारण लोगों के शवों के साथ मामूली सी वस्तुओं को दफनाया गया था। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया में धन-दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था।

प्रश्न 33.

एकल परिवार से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

एकल परिवार से हमारा अभिप्राय ऐसे परिवार से है जिसमें पति, पत्नी एवं उनके बच्चे रहते हैं।

प्रश्न 34.

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- वे पुरुषों के साथ सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में समान रूप से भाग लेती थीं।

- उन्हें पति से तलाक लेने तथा पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त था।

प्रश्न 35.

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों में दासों की स्थिति कैसी थी ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों में दासों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें पशुओं की तरह खरीदा एवं बेचा जा सकता था। उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त न था।

प्रश्न 36.

शहरी जीवन शुरू होने पर कौन-कौन सी नयी संस्थाएँ अस्तित्व में आईं ? आपके विचार में कौन सी संस्थाएँ राजा के पहल पर निर्भर थीं ?

उत्तर:

- शहरी जीवन शुरू होने पर व्यापार, मंदिर, लेखन कला, मूर्ति कला एवं मुद्रा कला नामक संस्थाएँ अस्तित्व में आईं।

- इनमें व्यापार, मंदिर एवं लेखन कला राजा के पहल पर निर्भर थीं।

प्रश्न 37.

मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी तथा चंद्र देव कौन था ?

उत्तर:

- प्राचीनकाल मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी इन्नाना थी।

- प्राचीन काल मेसोपोटामिया में चंद्र देव नन्ना था।

प्रश्न 38.

मेसोपोटामिया के लोगों के कोई दो धार्मिक विश्वास बताएँ।

उत्तर:

- मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे।

- वे मृत्यु के पश्चात् जीवन में विश्वास रखते थे।

प्रश्न 39.

आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे?

उत्तर:

- पुराने मंदिर घरों की तरह छोटे आकार के थे।

- ये कच्ची ईंटों के बने होते थे।

- इन मंदिरों के आँगन घरों की तरह खुले होते थे तथा इनके चारों ओर कमरे बने होते थे।

प्रश्न 40.

प्राचीन काल मेसोपोटामिया के मंदिरों के कोई दो कार्य बताएँ।

उत्तर:

- मंदिरों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी।

- मंदिरों की भूमि पर खेती की जाती थी।

प्रश्न 41.

प्राचीन काल मेसोपोटामिया में पुरोहितों के शक्तिशाली होने के कोई दो कारण बताएँ।

उत्तर:

- इस काल में मेसोपोटामिया के मंदिर बहुत धनी थे।

- पुरोहितों ने लोगों से विभिन्न करों को वसलना आरंभ कर दिया था।

प्रश्न 42.

गिल्गेमिश कौन था ?

उत्तर:

गिल्गेमिश उरुक का एक प्रसिद्ध शासक था। वह 2700 ई० पू० में सिंहासन पर बैठा था। वह एक महान् योद्धा था तथा उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके महाकाव्य को विश्व साहित्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है।

प्रश्न 43.

मेसोपोटामिया की लिपि की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- यह लिपि मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी।

- इस लिपि को बाएँ से दाएँ लिखा जाता था।

प्रश्न 44.

मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन-सी थी ? 2400 ई० पू० में इसका स्थान किस भाषा ने लिया ?

उत्तर:

- मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी।

- 2400 ई० पू० में इसका स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया।

प्रश्न 45.

लेखन कला का क्या महत्त्व है ?

उत्तर:

- इससे शिक्षा के प्रसार को बल मिला।

- इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

- इस कारण मंदिरों को दान में प्राप्त वस्तुओं का ब्योरा रखा जाने लगा।

प्रश्न 46.

विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है?

अथवा

मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है ?

उत्तर:

- इसने विश्व को सर्वप्रथम शहर दिए।

- इसने विश्व को सर्वप्रथम लेखन कला की जानकारी दी।

- इसने विश्व को सर्वप्रथम कानून संहिता प्रदान की।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

प्राचीन काल में ईराक को किस नाम से जाना जाता था ?

उत्तर:

मेसोपोटामिया।

प्रश्न 2.

मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है ?

उत्तर:

मेसोस व पोटैमोस।

प्रश्न 3.

मेसोपोटामिया में नगरों का विकास कब आरंभ हुआ ?

उत्तर:

3000 ई० पू०।

प्रश्न 4.

मेसोपोटामिया की दो प्रमुख नदियाँ कौन-सी हैं ?

उत्तर:

दज़ला एवं फ़रात।

प्रश्न 5.

मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों का आरंभ कब किया गया था ?

उत्तर:

1840 ई०।

प्रश्न 6.

मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध फल कौन-सा है ?

उत्तर:

खजूर।

प्रश्न 7.

मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर कौन-सा था ?

उत्तर:

उरुक।

प्रश्न 8.

बाईबल के किस भाग में मेसोपोटामिया के बारे में उल्लेख किया गया है ?

उत्तर:

ओल्ड टेस्टामेंट।

प्रश्न 9.

मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में किस प्रकार की घास के मैदान पाए जाते थे ?

उत्तर:

स्टैपी घास।

प्रश्न 10.

मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का तथा कांस्य युग के निर्माण का आरंभ कब हुआ था ?

उत्तर:

3000 ई० पू०

प्रश्न 11.

वार्का शीर्ष क्या था ?

उत्तर:

3000 ई० पू० उरुक नगर में जिस स्त्री का सिर संगमरमर को तराशकर बनाया गया था उसे वार्का शीर्ष कहा जाता था।

प्रश्न 12.

मेसोपोटामिया में लेखन कार्य पद्धति का आरंभ कब हुआ था ?

उत्तर:

3200 ई० पू०।

प्रश्न 13.

मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का विकास कब हुआ था ?

उत्तर:

2600 ई० पू०।

प्रश्न 14.

दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिरों का निर्माण कब किया गया था ?

उत्तर:

5000 ई० पू०।

प्रश्न 15.

चालदी कहाँ का प्रसिद्ध राजवंश था ?

उत्तर:

उर का।

प्रश्न 16.

मारी किस समुदाय के थे ?

उत्तर:

एमोराइट।

प्रश्न 17.

ज़िमरीलियम का राजमहल कहाँ स्थित था ?

उत्तर:

मारी में।

![]()

प्रश्न 18.

किश नगर पर शासन करने वाली प्रथम रानी कौन थी ?

उत्तर:

कू-बबा।

प्रश्न 19.

असुरबनिपाल कहाँ का शासक था ?

उत्तर:

निनवै का।

प्रश्न 20.

बेबीलोन की राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर:

बेबीलोनिया।

प्रश्न 21.

बेबीलोनिया का अंतिम राजा कौन था ?

उत्तर:

असुरबनिपाल।

प्रश्न 22.

गिल्गेमिश कौन था ?

उत्तर:

उरुक का एक प्रसिद्ध शासक।

प्रश्न 23.

मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि की खोज कब हुई थी ?

उत्तर:

3200 ई० पू० में।

प्रश्न 24.

मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन-सी थी ?

उत्तर:

सुमेरियन।

प्रश्न 25.

मेसोपोटामिया में अक्कदी भाषा का प्रचलन कब आरंभ हुआ ?

उत्तर:

2400 ई० पू० में।

प्रश्न 26.

सिकंदर ने बेबीलोन को कब विजित किया था ?

उत्तर:

331 ई० पू०।

प्रश्न 27.

मेसोपोटामिया नगर में हौज़ क्या था ?

उत्तर:

घरों के बरामदे में बना छोटा गड्डा जहाँ गंदा पानी एकत्र होता था।

प्रश्न 28.

स्टेल क्या होते हैं ?

उत्तर:

पट्टलेख।

प्रश्न 29.

मेसोपोटामिया समाज में किस प्रकार के परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था ?

उत्तर:

एकल परिवार।

प्रश्न 30.

मारी में स्थित जिमरीलिम के राजमहल की क्या मुख्य विशेषता थी ?

उत्तर:

यह प्रशासन व उत्पादन तथा कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था।

प्रश्न 31.

मेसोपिटामिया की संस्कृति का वर्णन किस महाकाव्य से प्राप्त होता है ?

उत्तर:

गिल्गेमिश।

प्रश्न 32.

मेसोपोटामिया की खुदाई के समय अलाशिया द्वीप किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था ?

उत्तर:

ताँबे व टिन।

रिक्त स्थान भरिए

1. मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों ……………. तथा ……………. से मिलकर बना है।

उत्तर:

मेसोस, पोटैमोस

2. मेसोपोटामिया …………….. तथा …………….. नामक दो नदियों के मध्य स्थित है।

उत्तर:

फ़रात, दजला

3. मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों का आरंभ ……………. ई० पू० में हुआ।

उत्तर:

1840

4. मेसोपोटामिया में …………….. तथा …………….. की खेती की जाती थी।

उत्तर:

जौ, गेहूँ

5. मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का तथा कांस्य युग के निर्माण का आरंभ …………… में हुआ था।

उत्तर:

3000 ई० पू०

6. मेसोपोटामिया में लेखन कार्य का आरंभ ……………. ई० पू० में हुआ।

उत्तर:

3200

7. मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का विकास …………… ई० पू० में हुआ।

उत्तर:

2600

8. मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन का स्थान …………….. ई० पू० के पश्चात् अक्कदी भाषा ने ले लिया था।

उत्तर:

2400

9. दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण ……………. ई० पू० में हुआ।

उत्तर:

5000

10. उरुक नामक नगर का एक विशाल नगर के रूप में विकास …………….. ई० पू० में हुआ।

उत्तर:

3000

11. मारी नगर ……………. तथा ……………. के निर्माण का मुख्य केंद्र था।

उत्तर:

कीमती धातुओं, आभूषणों

12. गणितीय मूलपाठों की रचना ……….. ई० पू० में की गई थी।

उत्तर:

1800

13. मेसोपोटामिया में असीरियाई राज्य की स्थापना ……………. में हुई थी।

उत्तर:

1100 ई० पू०

14. मेसोपोटामिया में लोहे का प्रयोग ……………. पू० में हुआ था।

उत्तर:

1000 ई०

15. सिकंदर ने बेबीलोन पर ……………. में अधिकार कर लिया था।

उत्तर:

331 ई० पू०

16. बेबीलोनिया का अंतिम राजा …………….. था।

उत्तर:

असुरबनिपाल

17. असुरबनिपाल ने अपनी राजधानी ……………. में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी।

उत्तर:

निनवै

बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. आधुनिक काल में मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है?

(क) ईरान

(ख) इराक

(ग) कराकोरम

(घ) पीकिंग।

उत्तर:

(ख) इराक

2. मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित है?

(क) गंगा एवं यमुना

(ख) दजला एवं फ़रात

(ग) ओनोन एवं सेलेंगा

(घ) हवांग हो एवं दज़ला।

उत्तर:

(ख) दजला एवं फ़रात

3. मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी?

(क) अपनी समृद्धि के लिए

(ख) अपने शहरी जीवन के लिए

(ग) अपने साहित्य, गणित एवं खगोलविद्या के लिए

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

![]()

4. मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि अनेक बार संकटों से क्यों घिर जाती थी?

(क) दजला एवं फ़रात नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण

(ख) वर्षा की कमी हो जाने के कारण

(ग) निचले क्षेत्रों में पानी का अभाव होने के कारण

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

5. मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। इसके बावजूद यहाँ नगरों का विकास क्यों हुआ?

(क) क्योंकि यहाँ फ़सलों का भरपूर उत्पादन होता था

(ख) क्योंकि यहाँ के दृश्य बहुत सुंदर थे

(ग) क्योंकि यहाँ बहुत मज़दूर उपलब्ध थे

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) क्योंकि यहाँ फ़सलों का भरपूर उत्पादन होता था

6. मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ?

(क) 3000 ई० पू० में

(ख) 3200 ई० पू० में

(ग) 4000 ई० पू० में

(घ) 5000 ई० पू० में।

उत्तर:

(क) 3000 ई० पू० में

7. मेसोपोटामिया सभ्यता थी?

(क) काँस्य युगीन

(ख) ताम्र युगीन

(ग) लौह युगीन

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) काँस्य युगीन

8. निम्नलिखित में से कौन-सा मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था?

(क) उर

(ख) मारी

(ग) उरुक

(घ) लगश।

उत्तर:

(ग) उरुक

9. उरुक नगर का संस्थापक कौन था ?

(क) असुरबनिपाल

(ख) एनमर्कर

(ग) गिल्गेमिश

(घ) सारगोन।

उत्तर:

(ख) एनमर्कर

10. हमें वार्का शीर्ष की मूर्ति मेसोपोटामिया के किस नगर से प्राप्त हुई है?

(क) मारी

(ख) उरुक

(ग) किश

(घ) निनवै।

उत्तर:

(ख) उरुक

11. मारी के राजा किस समुदाय के थे?

(क) अक्कदी

(ख) एमोराइट

(ग) असीरियाई

(घ) आर्मीनियन।

उत्तर:

(ख) एमोराइट

12. मारी नगर के शासकों ने किस देवता की स्मृति में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था?

(क) डैगन

(ख) नन्ना

(ग) इन्नना

(घ) अनु।

उत्तर:

(क) डैगन

13. मारी नगर के किसानों एवं पशुचारकों में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था?

(क) पशुचारक किसानों की फ़सलों को नष्ट कर देते थे

(ख) पशुचारक किसानों के गाँवों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे

(ग) अनेक बार किसान पशुचारकों को जल स्रोतों तक जाने नहीं देते थे

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

14. साइप्रस का द्वीप अलाशिया (Alashiya) निम्नलिखित में से किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था?

(क) ताँबा

(ख) लोहा

(ग) सोना

(घ) चाँदी।

उत्तर:

(क) ताँबा

15. जलप्लावन (flood) के पश्चात् स्थापित होने वाला प्रथम नगर कौन-सा था?

(क) लगश

(ख) मारी

(ग) किश

(घ) निनवै।

उत्तर:

(ग) किश

16. लगश का सबसे महान् शासक कौन था?

(क) गुडिया

(ख) उरनिना

(ग) उरुकगिना

(घ) इनन्नातुम द्वितीय।

उत्तर:

(क) गुडिया

17. असुरबनिपाल क्यों प्रसिद्ध था?

(क) उसने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी

(ख) उसने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया

(ग) उसने अपनी राजधानी निनवै को अनेक भव्य भवनों से सुसज्जित किया

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

18. मेसोपोटामिया के समाज में कितने प्रमुख वर्ग थे?

(क) दो

(ख) तीन

(ग) चार

(घ) पाँच।

उत्तर:

(ख) तीन

19. उर में मिली शाही कब्रों में निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु प्राप्त हुई है?

(क) आभूषण

(ख) सोने के सजावटी खंजर

(ग) लाजवर्द

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

20. मेसोपोटामिया में धन-दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे-से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि किस तथ्य से होती है?

(क) उर में मिली शाही कब्रों से

(ख) ज़िमरीलिम के राजमहल से

(ग) व्यापारी वर्ग से

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(क) उर में मिली शाही कब्रों से

21. निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की प्रेम एवं युद्ध की देवी थी?

(क) इन्नाना

(ख) नन्ना

(ग) एनकी

(घ) अनु।

उत्तर:

(क) इन्नाना

22. मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को किस नाम से पुकारा जाता था?

(क) नन्ना

(ख) अनु

(ग) गिल्गेमिश

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) नन्ना

23.. गिल्गेमिश कौन था?

(क) उर का प्रसिद्ध लेखक

(ख) उरुक का प्रसिद्ध शासक

(ग) अक्कद का प्रमुख अधिकारी

(घ) लगश का महान् शासक।

उत्तर:

(ख) उरुक का प्रसिद्ध शासक

24. मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि की खोज कब हुई?

(क) 3200 ई० पू० में

(ख) 3000 ई० पू० में

(ग) 2800 ई० पू० में

(घ) 2500 ई० पू० में

उत्तर:

(क) 3200 ई० पू० में

![]()

25. मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा कौन-सी थी ?

(क) हिब्रू

(ख) अक्कदी

(ग) सुमेरियन

(घ) अरामाइक

उत्तर:

(ग) सुमेरियन

26. 2400 ई० पू० में मेसोपोटामिया में किस भाषा का प्रचलन आरंभ हुआ?

(क) अक्कदी

(ख) अरामाइक

(ग) अंग्रेजी

(घ) फ्रांसीसी।

उत्तर:

(क) अक्कदी

लेखन कला और शहरी जीवन HBSE 11th Class History Notes

→ आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ की विविध भौगोलिक विशेषताओं ने यहाँ के इतिहास पर गहन प्रभाव डाला है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में यहाँ की दो नदियों दजला एवं फ़रात ने उल्लेखनीय योगदान दिया।

→ 3000 ई० प० में मेसोपोटामिया में नगरों का विकास आरंभ हुआ। यहाँ 1840 ई० के दशक में पुरातत्त्वीय खोजों की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया में तीन प्रकार के नगर धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर एवं शाही नगर अस्तित्व में आए थे। इन नगरों के उत्थान के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे।

→ मेसोपोटामिया में जिन नगरों का उत्थान हुआ उनमें उरुक, उर, मारी, किश, लगश, निनवै, निमरुद एवं बेबीलोन बहुत प्रसिद्ध थे। इन नगरों ने मेसोपोटामिया के इतिहास को एक नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरी समाजों में सामाजिक असमानता का भेद आरंभ हो गया था।

→ उस समय समाज में तीन प्रमुख वर्ग प्रचलित थे। प्रथम वर्ग जो अभिजात वर्ग कहलाता था बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दूसरा वर्ग जो मध्य वर्ग कहलाता था का भी जीवन सुगम था।

→ तीसरा वर्ग जो निम्न वर्ग कहलाता था में समाज का बहुसंख्यक वर्ग सम्मिलित था। इनकी दशा बहुत दयनीय थी। उस समय मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार प्रचलित थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। उस समय समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। उन्हें अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। निस्संदेह ऐसे अधिकार आज के देशों के अनेक समाजों में स्त्रियों को प्राप्त नहीं हैं। मेसोपोटामिया के समाज के माथे पर दास प्रथा एक कलंक समान थी। दासों की स्थिति पशुओं से भी बदतर थी।

→ उन्हें अपने स्वामी की आज्ञानुसार काम करना पड़ता था। उस समय के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। मेसोपोटामिया के समाज में मंदिरों की उल्लेखनीय भूमिका थी। ये मंदिर आरंभ में घरों जैसे छोटे आकार एवं कच्ची ईंटों के थे।

→ किंतु धीरे-धीरे ये मंदिर बहुत विशाल एवं भव्य बन गए। ये मंदिर धनी थे तथा उनके क्रियाकलाप बहुत व्यापक थे। अत: इन मंदिरों की देखभाल करने वाले पुरोहित भी बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इन मंदिरों ने व्यापार एवं लेखन कला के विकास में प्रशंसनीय भूमिका निभाई।

→ विश्व साहित्य में गिल्गेमिश के महाकाव्य को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे 2000 ई० पू० में 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। गिल्गेमिश उरुक का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह एक महान् एवं बहादुर योद्धा था। दूसरी ओर वह बहुत अत्याचारी था।

→ उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाने के उद्देश्य से देवताओं ने एनकीडू को भेजा। दोनों के मध्य एक लंबा युद्ध हुआ जिसके अंत में दोनों मित्र बन गए। इसके पश्चात् गिल्गेमिश एवं एनकीडू ने अपना शेष जीवन लोक भलाई कार्यों में लगा दिया। कुछ समय के पश्चात् एनकीडू एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गया।

→ इस कारण देवताओं ने रुष्ट होकर उसके प्राण ले लिए। एनकीडू जैसे शक्तिशाली वीर की मृत्यु के बारे में सुन कर गिल्गेमिश स्तब्ध रह गया। अत: उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। इसलिए उसने अमरत्व की खोज आरंभ की। वह अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ उतनापिष्टिम से मिला।

→ अंततः गिल्गेमिश के हाथ निराशा लगी। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर आने वाला प्रत्येक जीव मृत्यु के चक्कर से नहीं बच सकता। वह केवल इस बात से संतोष कर लेता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र एवं उरुक निवासी जीवित रहेंगे।

→ मेसोपोटामिया में 3200 ई० पू० में लेखन कला का विकास आरंभ हुआ। इसके विकास का श्रेय मेसोपोटामिया के मंदिरों को दिया जाता है। इन मंदिरों के पुरोहितों को मंदिर की आय-व्यय का ब्यौरा रखने के लिए लेखन कला की आवश्यकता महसूस हुई। आरंभ में मेसोपोटामिया में चित्रलिपि का उदय हुआ।

→ यह लिपि बहुत कठिन थी। इस लिपि को मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। इस पर कोलाकार चिह्न बनाए जाते थे जिसे क्यूनीफार्म कहा जाता था। जब इन पट्टिकाओं पर लेखन कार्य पूरा हो जाता था तो उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ई० पू० में अक्कदी ने इस भाषा का स्थान ले लिया। 1400 ई० पू० में अरामाइक भाषा का भी प्रचलन आरंभ हो गया।

→ मेसोपोटामिया लिपि की जटिलता के कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर बहुत कम रही। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया का विशेष महत्त्व रहा है। इसका कारण यह था कि बाईबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख अनेक संदर्भो में किया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। इनमें से प्रमुख हैं-भवन, मंदिर, मूर्तियाँ, आभूषण, औज़ार, मुद्राएँ, कब्र एवं लिखित दस्तावेज़।

HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 2 लेखन कला और शहरी जीवन Read More »