HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 6 राजनीतिक दल

Haryana State Board HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 6 राजनीतिक दल Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 6 राजनीतिक दल

HBSE 10th Class Civics राजनीतिक दल Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अनेक प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं। इन भूमिकाओं को निम्नलिखित बताया जा सकता है:

- राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता हेतु चुनावों की व्यवस्था को सम्भव बनाते हैं।

- वे चुनावों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लोगों के समक्ष लाते तथा चुनावी कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता करते हैं।

- वे चुनावों के पश्चात्, सरकार के गठन व उसके विपक्ष बनाने में भूमिका निभाते हैं।

- वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरा रूप देने के लिए में सहयोग देते हैं अर्थात सरकार के संचालन में मदद करते हैं।

- लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना जाग्रत करते हैं।

- शासक दल शासन करतो है तथा विपक्ष शासक दल की नीतियों व सरकार की आलोचना करते हैं।

प्रश्न 2.

राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? .

उत्तर-

राजनीतिक दलों के सामने की चुनौतियों को निम्नलिखित बताया जा सकता है: पहली चुनौती है पार्टी के अन्दर आन्तरिक लोकतंत्र को बनाना। अब यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछेक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का आदान-प्रदान भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है न ही कोई और माध्यम। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूँकि कुछेक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण बन जाती है।

दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है-यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ पहले के लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी . दुनिया में दिखाई देती है।

तीसरी चुनौती दलों में, (खासकर चुनाव के समय) पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज-नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करतीं। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियाँ और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते है। कई बार पार्टियाँ चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बढी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं।

चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते-जाते रहते हैं।

प्रश्न 3.

राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें।

उत्तर-

राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव निम्नलिखित दिए जा सकते हैं:

- दल की लोकतांत्रिक प्रकार की रचना की जाए।

- दल में सदस्यों की संख्या का ठीक-ठीक ब्यौरा रखा जाए।

- दल में सामाजिक चुनाव कराएँ जाने चाहिए।

- दल व लोगों के बीच संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए।

- दल की नीतियाँ व सिद्धांतों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रश्न 4.

दल का क्या अर्थ होता है?

उत्तर-

राजनीतिक व सार्वजनिक मामलों पर एक से विचार रखने वाले लोगों का ऐसा संगठन जो अपने संयुक्त व सांझे प्रयत्नों द्वारा सरकार की सत्ता को संवैधानिक व शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त कर अपनी घोषित नीतियों को लागू करताहै। राजनीतिक दल के तीन मुख्य तत्व होते हैं : दल का नेता, सक्रिय सदस्य व अनुयायी अर्थात समर्थक।

प्रश्न 5.

किसी भी राजनीतिक दल में क्या गुण होते

उत्तर-

राजनीतिकदलों के गुणों को, संक्षेप में, निम्नलिखित बताया जा सकता है:

- लोकतंत्र के संचालन व उसकी सफलता में सहायक;

- सरकार के निर्माण व उसके संचालन में सहयोग;

- लोगों में राजनीतिक चेतना में वृद्धि में मदद;

- सरकार व लोगों के बीच कड़ी का कार्य करना;

- सरकार में सत्ता के हस्तांतरण का शांतिपूर्ण तरीका प्रदान करना।

प्रश्न 6.

चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता सँभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को ………. कहते हैं।

उत्तर-

राजनीतिक दल।

प्रश्न 7.

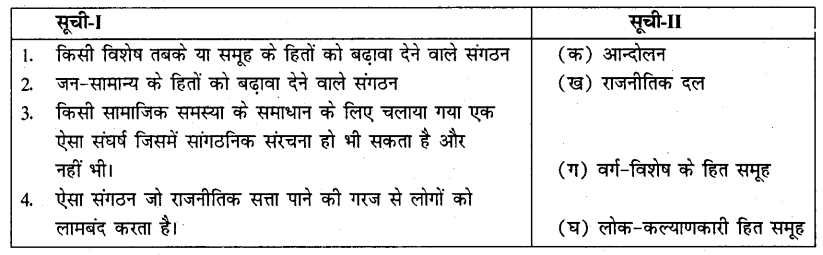

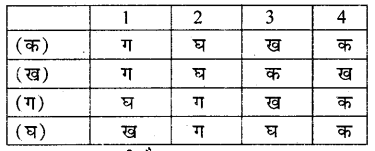

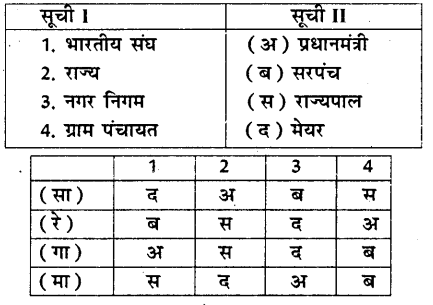

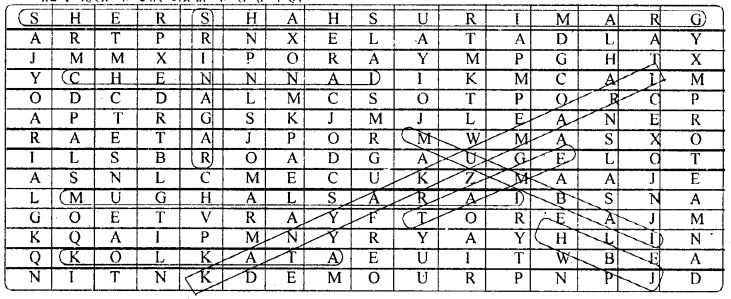

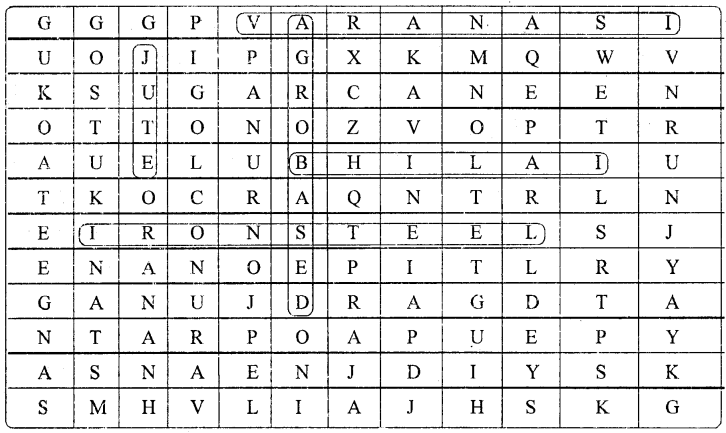

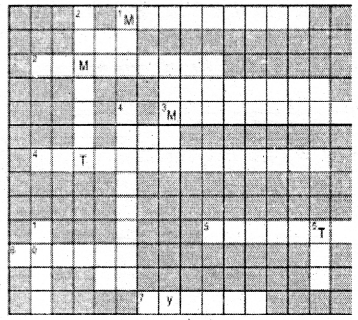

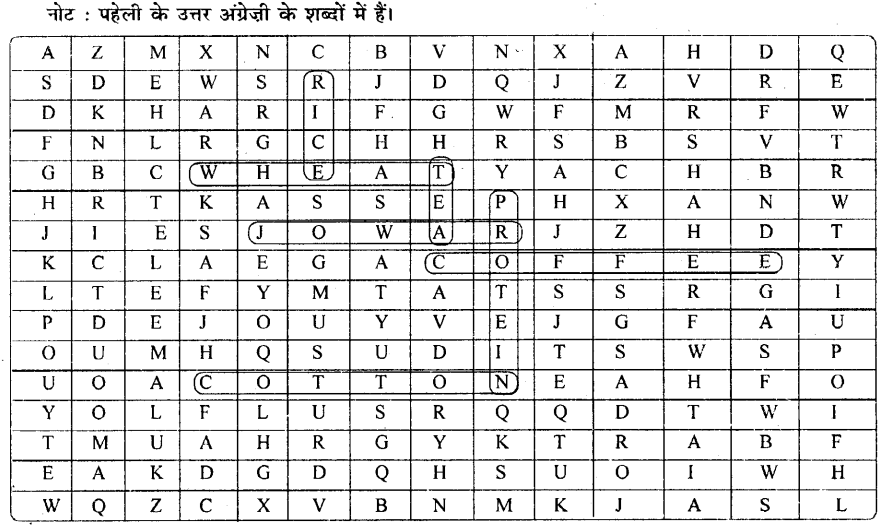

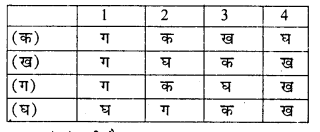

पहली सूची [ संगठन/दल ] और दूसरी सूची [गठबंधन/मोर्चा] के नामें का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूँढ़ें:

सूची-I — सूची-II

1. काँग्रेस पार्टी — (क) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

2. भारतीय जनता पार्टी — (ख) प्रांतीय दल

3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) — (ग) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन

4. तेलुगुदेशम पार्टी — (घ) वाम मोर्चा

उत्तर-‘ग’ सही है।

प्रश्न 8.

इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक

(क) कांशीराम

(ख) साहू महाराज

(ग) बी.आर.अम्बेडकर

(घ) ज्योतिबा फूले

उत्तर-

(क) कांशीराम

प्रश्न 9.

भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है?

(अ) बहुजन समाज

(ब) क्रांतिकारी-लोकतंत्र

(स) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

(द) आधुनिकता

उत्तर-

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।

प्रश्न 10.

पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें:

(अ) राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है।

(ब) दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटलों की गूंज सुनाई देती है।

(स) सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं।

इन कथनों में से कौन सही है?

(क) अ, ब और स

(ख) अ और ब

(ग) ब और स

(घ) अ और स

उत्तर-

(ग) ‘ब’ तथा ‘स’ सही है।

प्रश्न 11.

निम्नलिखित उदाहरण को पढें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें:

मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांगलादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृतिक पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नये दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। उनके फैसले को काफी लोगों ने पंसद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहेदुल इस्लाम ने कहा, “मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी।”

पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है: “नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है पर राजनीति एकदम अलग चीज है। एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद।” कुछ अन्य लोगों का स्वर

और कड़ा था। वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, “देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं।” ।

क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नयी राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया?

क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और अंदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए?

अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते?

उत्तर-

यूनुस द्वारा नयी राजनीतिक पार्टी बनाना कोई गलत नहीं है यूनुस द्वारा बनायी गयी पार्टी के विरुद्ध बांग्लादेश के कई नेताओं ने जो बयान दिए हैं मिले-जुले हैं। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दल बनाने का अधिकार होता है। यदि हम ऐसे दल के संस्थापकों में होते तो हम दल का गठन लोकतांत्रिक रूप से करते तथा लोक-कल्याण व विकास के लिए दल की नीतियाँ बनाते।

HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 6 राजनीतिक दल Read More »