Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Solutions Practical Work in Geography Chapter 4 मानचित्र प्रक्षेप Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Practical Work in Geography Solutions Chapter 4 मानचित्र प्रक्षेप

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानचित्र प्रक्षेप, जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है।

(A) मर्केटर

(B) बेलनी

(C) शंकु

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) बेलनी

2. एक मानचित्र प्रक्षेप, जो न समक्षेत्र हो एवं न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है।

(A) शंकु

(B) ध्रुवीय शिराबिंदु

(C) मर्केटर

(D) बेलनी

उत्तर:

(A) शंकु

![]()

3. एक मानचित्र प्रक्षेप, जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है।

(A) बेलनाकार समक्षेत्र

(B) मर्केटर

(C) शंकु

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) मर्केटर

4. जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है, तब प्राप्त प्रक्षेप को कहते हैं-

(A) लंबकोणीय

(B) त्रिविम

(C) नोमॉनिक

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) नोमॉनिक

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रक्षेप (Projection) का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदाहरण देकर समझाएं।

उत्तर:

किसी पारदर्शी (Transparent) कागज़ या फिल्म पर अंकित चित्र, शब्दों या सूत्रों को प्रकाश की सहायता से कुछ दूरी पर स्थित दीवार या पर्दे पर प्रदर्शित करने की क्रिया को प्रक्षेप कहा जाता है। उदाहरणतः सिनेमा के पर्दे पर आने वाले चित्र या शब्द किसी फिल्म पर अंकित होते हैं, जिन्हें Projector की सहायता से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है।

प्रश्न 2.

मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

प्रकाश अथवा गणितीय विधियों द्वारा ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल का कागज़ या किसी समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है।

प्रश्न 3.

प्रक्षेप बनाना क्यों जरूरी होता है?

उत्तर:

ग्लोब से मानचित्र बनाने के लिए कागज़ पर अक्षांश-देशांतर रेखाओं के जाल अर्थात् प्रक्षेप की ज़रूरत पड़ती है।

प्रश्न 4.

विकासनीय और अविकासनीय पृष्ठ क्या होते हैं?

उत्तर:

ऐसे तत्त्व (Surfaces) जिन्हें फैलाकर समतल किया जा सकता है, विकासनीय पृष्ठ या तल कहलाते हैं; जैसे बेलन तथा शंकु। अविकासनीय पृष्ठ वे होते हैं, जिन्हें काटकर समतल रूप में नहीं फैलाया जा सकता, जैसे गोला (Sphere)।

![]()

प्रश्न 5.

“ग्लोब को सर्वगुण संपन्न कहते हैं किंतु मानचित्र को नहीं।” ऐसा क्यों?

उत्तर:

ग्लोब पृथ्वी को शुद्ध रूप से प्रदर्शित करता है, इसलिए सर्वगुण संपन्न माना जाता है। मानचित्र पर पृथ्वी के क्षेत्र, आकार, दिशा और दूरी जैसी विशेषताएं शुद्ध नहीं रह पातीं। इसलिए मानचित्र त्रुटिपूर्ण होता है।

प्रश्न 6.

अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या फर्क है?

उत्तर:

किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं।

प्रश्न 7.

देशांतर और देशांतर रेखा में क्या अंतर होता है?

उत्तर:

किसी स्थान की प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या अर्धवृत्त को देशांतर रेखा कहते हैं।

प्रश्न 8.

प्रधान देशांतर रेखा किसे कहते हैं?

उत्तर:

लंदन में स्थित ग्रीनिच रॉयल वेधशाला से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को 0° देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है।

प्रश्न 9.

भारत में किस देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा कहा जाता है?

उत्तर:

82 1/2° पूर्वी देशांतर।

प्रश्न 10.

गणों के अनुसार प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

- शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप

- शुद्ध आकृति प्रक्षेप

- शुद्ध दिशा प्रक्षेप

- शुद्ध दूरी प्रक्षेप।

प्रश्न 11.

रचना विधि के अनुसार प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

- बेलनाकार प्रक्षेप

- शंक्वाकार प्रक्षेप

- शिरोबिंदु प्रक्षेप

- रूढ़ प्रक्षेप।

प्रश्न 12.

मापक के अनुसार ग्लोब का अर्धव्यास (r) कैसे निकाला जाता है?

उत्तर:

ग्लोब का अर्धव्यास (r) = प्रदर्शक भिन्न x पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास।

प्रश्न 13.

इंचों और सेंटीमीटरों में पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बताओ।

उत्तर:

इंचों में लगभग 250,000,000 इंच तथा सेंटीमीटरों में 640,000,000 सें०मी०।

प्रश्न 14.

बेलनाकार प्रक्षेप में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं?

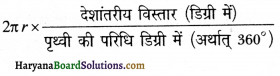

उत्तर:

प्रश्न 15.

बेलनाकार प्रक्षेप पर किन क्षेत्रों को सही ढंग से दिखाया जा सकता है?

उत्तर:

भूमध्यरेखीय क्षेत्रों को।

प्रश्न 16.

शंक्वाकार प्रक्षेपों में मानक अक्षांश (Standard Parallel) क्या होता है?

उत्तर:

ग्लोब की वह अक्षांश रेखा जिसे कागज़ से बने खोखले शंकु का भीतरी तल स्पर्श करता है, मानक अक्षांश कहलाता है।

प्रश्न 17.

एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप किस क्षेत्र को दिखाने के लिए बढ़िया होता है?

उत्तर:

शीतोष्ण कटिबंधों के कम अक्षांशीय विस्तार तथा अधिक देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों के लिए।

![]()

प्रश्न 18.

मर्केटर प्रक्षेप का दूसरा नाम बताइए।

उत्तर:

बेलनाकार समरूप या शुद्ध आकृति प्रक्षेप।

प्रश्न 19.

मर्केटर प्रक्षेप के दो प्रमुख गुण बताइए।

उत्तर:

- शुद्ध आकृति (Orthomorphic)

- शुद्ध दिशा (True Direction)।

प्रश्न 20.

मर्केटर प्रक्षेप के दो अवगुण (दोष/कमियाँ/सीमाएँ) बताइए।

उत्तर:

- ध्रुवों की ओर अक्षांशीय मापक बढ़ने से क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

- इस पर ध्रुवों पर प्रदर्शन नहीं हो सकता।

प्रश्न 21.

लोक्सोड्रोम या एकदिश नौपथ क्या होता है?

उत्तर:

मर्केटर प्रक्षेप पर स्थिर दिक्मान की रेखा (Line of Constant Bearing) को एकदिश नौपथ कहा जाता है।

प्रश्न 22.

मर्केटर प्रक्षेप पर बृहत वृत का आकार कैसा होता है?

उत्तर:

भूमध्य रेखा तथा समस्त देशांतर रेखाओं पर बृहत वृत सरल रेखाओं के रूप में होते हैं, जबकि अन्य बृहत वृत वक्राकार होते हैं, जिनके वक्र ध्रुवों की ओर होते हैं।

प्रश्न 23.

मर्केटर प्रक्षेप पर लोक्सोड्रोम का आकार कैसा होता है?

उत्तर:

सरल रेखा।

प्रश्न 24.

मानक अक्षांश की क्या विशेषता होती है?

उत्तर:

मानक अक्षांश पर मापक शुद्ध होता है।

प्रश्न 25.

निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करो-

- मानचित्रों में पृथ्वी की गोलाकार आकृति प्रदर्शित करने से पहले ………. रेखाओं का जाल बनाना ज़रूरी होता है।

- ……….. पृष्ठ वे होते हैं जिन्हें फैलाकर समतल किया जा सकता है।

- ग्लोब एक ……….. पृष्ठ है।

- प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में ……….. देशांतर रेखाएं और पश्चिम में ……….. देशांतर रेखाएं होती हैं।

- ……….. स्थान से गुज़रने वाली देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है।

- सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ……….. होती है।

- वह अक्षांश रेखा जिसे कागज़ के खोखले शंकु का भीतरी तल स्पर्श करता है ………. कहलाती है।

- सागरीय धाराओं को ……….. प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

- पूर्व-पश्चिम दिशा में संकरी पट्टी में फैले क्षेत्रों के लिए ……….. प्रक्षेप उपयुक्त होता है।

उत्तर:

- अक्षांश व देशांतर

- विकासनीय

- अविकासनीय

- 180, 180

- ग्रीनिच

- भूमध्य रेखा

- मानक अक्षांश

मर्केटर - एक मानक वाला साधारण शंक्वाकार।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मानचित्र प्रक्षेप क्या है? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

अथवा

मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ (Meaning of Map Projection) ग्लोब, पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप है। यह त्रिविम है। ग्लोब के इसी गुण के कारण महाद्वीपों एवं महासागरों के सही आकार एवं प्रकार को इस पर दिखाया जाता है। यह दिशा एवं दूरी की भी सही-सही जानकारी प्रदान करता है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समांतरों एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर के याम्योत्तरों को दर्शाती हैं। इस जाल को रेखा जाल (Graticule) के नाम से भी जाना जाता है। यह जाल मानचित्रों को बनाने में सहायक होता है। अतः गोलाकार पृष्ठ से अक्षांशों एवं देशांतरों के जाल के समतल सतह पर स्थानांतरण करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है।

ग्लोब पर देशांतर अर्द्धवृत्त एवं अक्षांश पूर्णवृत्त होते हैं। जब उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित किया जाता है, तब वे सीधी या वक्र प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं। इतना समझ लेने के बाद अब हम मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा दे सकते हैं “गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा किसी ज्यामितीय विधि के द्वारा कागज़ या किसी समतल सतह पर खींचे गए ग्लोब की अक्षांश-देशांतर रेखाओं का जाल (Graticule) मानचित्र-प्रक्षेप कहलाता है।”

प्रश्न 2.

मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ग्लोब के प्रयोग में अनेक दिक्कतें हैं जैसे ग्लोब पर छोटे स्थानों का विस्तृत विवरण नहीं दिखाया जा सकता। इसी प्रकार, ग्लोब पर यदि दो प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना करनी हो तो यह काम कठिन हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि समतल पृष्ठ पर बड़ी मापनी के मानचित्र बनाकर भू-आकारों का सही-सही चित्रण किया जाए।

अब, प्रश्न यह उठता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल सतह पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। यदि हम एक समतल पृष्ठ को ग्लोब पर चिपकाए, तो यह एक बड़े भाग पर बिना विकृति के सतह के अनुरूप नहीं बैठेगा। ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डालने पर प्रक्षेपित छायांकन, ग्लोब पर कागज के स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से दूर विकृत हो जाएगा। स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से बढ़ती दूरी के साथ-साथ विकृति में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि मानचित्र पर क्षेत्र (Area), आकार (Shape), दिशा (Direction) और दूरी (Distance) जैसी सभी विशेषताएं उस तरह शुद्ध नहीं रह पातीं जिस तरह वे ग्लोब पर होती हैं। इसका कारण यह है कि ग्लोब एक विकासनीय पृष्ठ नहीं है।

प्रश्न 3.

विकासनीय और अविकासनीय पृष्ठ क्या है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

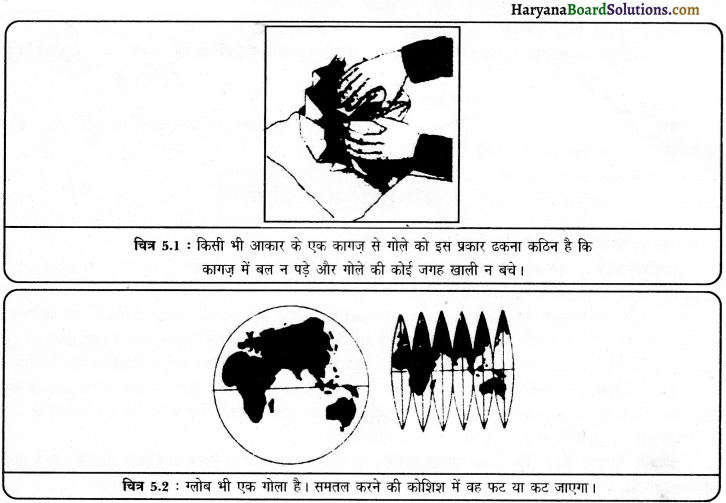

कुछ पृष्ठ या तल (Surfaces) ऐसे होते हैं जिन्हें हम फैलाकर समतल नहीं कर सकते और न ही उनके गिर्द बिना मोड़ अथवा बल (Fold) के कागज़ लपेटा जा सकता है। ऐसे पृष्ठों को अविकासनीय पृष्ठ या तल कहते हैं। गोला-(Sphere) एक ऐसा ही तल है (चित्र 5.1 और 5.2)।

प्रश्न 4.

मानचित्र प्रक्षेप के तत्त्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मानचित्र प्रक्षेप के तत्त्व निम्नलिखित हैं

1. पृथ्वी का छोटा रूप-प्रक्षेप को पृथ्वी के मॉडल के रूप में छोटी मापनी की सहायता से कागज की समतल सतह पर उतारा जाता है। यह मॉडल लगभग गोलाभ होना चाहिए, जिसमें ध्रुव का व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा हो।

2. अक्षांश के समांतर-ये ग्लोब के चारों ओर स्थित वे वृत्त हैं, जो विषुवत वृत के समांतर एवं ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। प्रत्येक समांतर इसकी सतह पर स्थित होता है, जो कि पृथ्वी की धुरी से समकोण बनाती है। अक्षांश रेखाएं एक समान लंबाई की नहीं होती हैं। इनका विस्तार ध्रुव पर बिंदु से लेकर विषुवत वृत्त पर ग्लोबीय परिधि तक होता है। इनका सीमांकन 0° से 90° उत्तरी एवं 0° से 90° दक्षिणी अक्षांशों में किया जाता है।

3. देशांतर के याम्योत्तर-ये अर्द्धवृत्त होते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं। दो विपरीत देशांतर अर्धवृत्त एक वृत्त का निर्माण करते हैं, जो ग्लोब की परिधि होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अपनी सतह पर स्थित होती है, लेकिन ये सभी ग्लोब की धुरी के साथ एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यद्यपि वास्तव में कोई मध्य देशांतर रेखा नहीं होती, लेकिन सुविधा के लिए ग्रिनिच की देशांतर रेखा को मध्य देशांतर रेखा माना गया है जिसका मान 0° देशांतर रखा गया है। अन्य सभी देशांतरों के निर्धारण में इससे संदर्भ देशांतर (Reference Longitude) का काम लिया जाता है।

4. ग्लोब के गुण मानचित्र प्रक्षेप बनाने में, ग्लोब की सतह के निम्नलिखित मूल गुणों को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जाता है

- किसी क्षेत्र के दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी

- प्रदेश की आकृति

- प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप

- प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा।

प्रश्न 5.

आधारभूत अक्षांश-देशांतर कौन-से होते हैं?

उत्तर:

आधारभूत अक्षांश-देशांतरों पर मापक शुद्ध होता है। विभिन्न प्रक्षेपों में आधारभूत अक्षांश-देशांतर अलग-अलग होते हैं। उदाहरणतः बेलनाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा आधारभूत होते हैं जबकि शंक्वाकार प्रक्षेपों में मानक अक्षांश रेखा (Standard Parallel) तथा केंद्रीय देशांतर रेखा (Central Meridian)आधारभूत अक्षांश-देशांतर रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार शिरोबिंदु प्रक्षेपों में ध्रुव तथा 0° देशांतर रेखा आधारभूत होते हैं।

चरण-2. ग्लोब का अर्धव्यास (r) ज्ञात करने के बाद उन आधारभूत अक्षांश-देशांतरों को बनाइए जिन पर सारा प्रक्षेप निर्भर करता है।

चरण-3. अन्य अक्षांश-देशांतरों की रचना करके प्रक्षेप पूरा कीजिए।

चरण-4. ड्राईंग शीट पर प्रक्षेप के ऊपर शीर्षक, नीचे मापक तथा यथास्थान अक्षांश-देशांतरों का अंतराल लिखिए। अंततः इस रचना को प्राध्यापक महोदय को दिखाइए।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मानचित्र प्रक्षेप क्या है? इसका वर्गीकरण कीजिए।

अथवा

मानचित्र प्रक्षेप के अर्थ को समझाते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा मानचित्र प्रक्षेप के प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।।

उत्तर:

मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ (Meaning of Map Projection) ग्लोब, पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप है। यह त्रिविम है। ग्लोब के इसी गुण के कारण महाद्वीपों एवं महासागरों के सही आकार एवं प्रकार को इस पर दिखाया जाता है। यह दिशा एवं दूरी की भी सही-सही जानकारी प्रदान करता है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समांतरों एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर के याम्योत्तरों को दर्शाती हैं। इस जाल को रेखा जाल (Graticule) के नाम से भी जाना जाता है। यह जाल मानचित्रों को बनाने में सहायक होता है। अतः गोलाकार पृष्ठ से अक्षांशों एवं देशांतरों के जाल के समतल सतह पर स्थानांतरण करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है।

ग्लोब पर देशांतर अर्द्धवृत्त एवं अक्षांश पूर्णवृत्त होते हैं। जब उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित किया जाता है, तब वे सीधी या वक्र प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं। इतना समझ लेने के बाद अब हम मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा दे सकते हैं

“गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा किसी ज्यामितीय विधि के द्वारा कागज़ या किसी समतल सतह पर खींचे गए ग्लोब की अक्षांश-देशांतर रेखाओं का जाल (Graticule) मानचित्र-प्रक्षेप कहलाता है।”

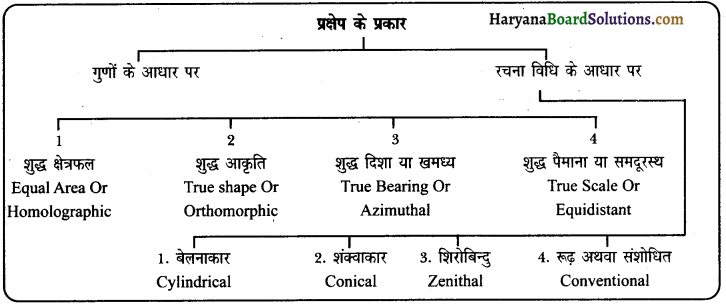

मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण (Classification of Map Projections)-मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है

- प्रक्षेप के गुणों के आधार पर।

- प्रक्षेप की रचना विधि के आधार पर।

(1) गुणों के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण क्षेत्र, आकृति, दिशा और दूरी जैसे लक्षणों का शुद्ध प्रदर्शन केवल ग्लोब पर ही संभव है। अभी तक ऐसा कोई प्रक्षेप नहीं बन पाया जो इन सभी गुणों को एक साथ शुद्ध रूप से प्रदर्शित कर सके। यही कारण है कि कोई भी मानचित्र पृथ्वी के सभी भागों को शुद्धता के साथ नहीं दिखा सकता। ऐसी दशा में हम उन प्रक्षेपों की रचना करते हैं जो कम-से-कम एक या दो गुणों का सही प्रदर्शन कर सकते हों। अतः गुणों या लक्षणों के आधार पर प्रक्षेप अग्रलिखित चार प्रकार के होते हैं-

1. शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप (Equal Area or Homolographic Projections) इस वर्ग के प्रक्षेपों में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल को शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है चाहे इसके लिए वास्तविक लंबाई या चौड़ाई को कम या ज्यादा क्यों न करना पड़े। क्षेत्रफल को सही रखने के प्रयत्न में आकृति और दिशा जैसे गुणों की उपेक्षा हो जाती है। इन समक्षेत्र प्रक्षेपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए किया जाता है।

2. शुद्ध आकृति प्रक्षेप (True Shape or Orthomorphic Projections)-इन प्रक्षेपों में ग्लोब के विभिन्न भागों की आकृति को शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में बड़े भू-भागों की आकृति को शुद्ध रख पाना संभव नहीं होता। इन प्रक्षेपों में केवल छोटे भू-भागों या किसी एक भू-भाग की आकृति का अनुरक्षण (Preservation) हो जाता है। अतः शुद्ध आकृति का लक्षण कुछ भ्रांतिपूर्ण है। प्रक्षेप पर शुद्ध आकृति या यथाकृति के गुण को विकसित करने के लिए निम्नलिखित दो दशाओं का होना अनिवार्य है

- अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हों।

- प्रक्षेप के किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में मापक समान रहे अर्थात् यदि अक्षांशीय मापक में वृद्धि हो तो देशांतरीय मापक में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। इन प्रक्षेपों पर राजनीतिक मानचित्रों की रचना की जाती है।

3. शुद्ध दिशा प्रक्षेप या खमध्य या दिगंश प्रक्षेप (True Bearing or Azimuthal Projections)-शुद्ध दिशा से अभिप्राय है कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले बृहत वृत्त (Great Circle) की होती है। शुद्ध दिशा प्रक्षेपों पर सर्वत्र और सभी ओर दिक्पात शुद्ध पाया जाता है। ऐसे प्रक्षेपों का प्रयोग जलमार्गों, पवनों और धाराओं की दिशा दिखाने वाले मानचित्रों को बनाने में किया जाता है।

4. शुद्ध पैमाना या समदूरस्थ प्रक्षेप (True Scale or Equidistant Projections) ये ऐसे प्रक्षेप होते हैं जिन पर विभिन्न के बीच की दूरी ग्लोब पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी के समान होती है। वास्तव में प्रक्षेप के हर स्थान पर पैमाने को शुद्ध रख पाना असंभव होता है। पैमाना या तो सभी अक्षांश रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है या सभी देशांतर रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है अथवा कुछ अक्षांश रेखाओं तथा कुछ देशांतर रेखाओं पर पैमाना शुद्ध रह सकता है।

(2) रचनाविधि के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण-रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं-

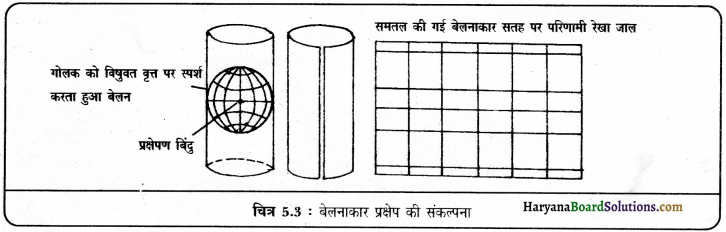

1. बेलनाकार प्रक्षेप (Cylindrical Projections)- जिन प्रक्षेपों की रचना बेलनाकार आकृति से विकसित करके की जाती है उन्हें बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि बेलन के आकार में मुड़ा हुआ कोई कागज़ पारदर्शक ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता हुआ लिपटा है और ग्लोब के अंदर एक विद्युत बल्ब प्रकाशित है। ग्लोब की अक्षांश-देशांतर रेखाएं कागज़ पर प्रतिबिंबित हो रही हैं। अब यदि रेखा जाल के प्रतिबिंबों को पैन या पैंसिल से अंकित करके उस कागज़ को फैला दें तो हमें अक्षांश-देशांतर का एक आयताकार जाल प्राप्त होगा जिसे बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है।

वास्तव में ये प्रक्षेप ज्यामितीय विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रक्षेपण तो ज्यामितीय विधियों को केवल आधार प्रदान करता शंकु करता है (चित्र 5.3)। बेलनाकार प्रक्षेप भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, यद्यपि इन पर सारी पृथ्वी का मानचित्र बनाया जाता है।

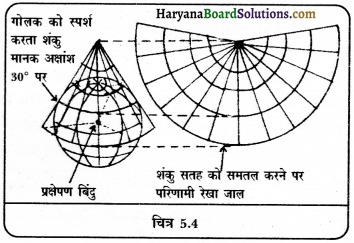

2. शंक्वाकार प्रक्षेप (Conical Projections)-जिन प्रक्षेपों की रचना शंकु की आकृति से विकसित की जाती है, उन्हें शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि शंकु के आकार शंकु सतह को समतल करने पर प्रक्षेपण बिंदु परिणामी रेखा जाल में मुड़ा हुआ एक कागज़ पारदर्शक ग्लोब जिसके अंदर एक बल्ब जल रहा है, पर इस प्रकार रखा हुआ है कि शंकु का शीर्ष किसी ध्रुव के ऊपर स्थित है। इस अवस्था में शंकु का भीतरी तल ग्लोब की किसी-न-किसी अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा जिसे प्रधान या मानक या प्रामाणिक अक्षांश रेखा (Standard Meridian) कहा जाता है।

बल्ब के प्रकाश से प्रसारित किरणों द्वारा शंकु के भीतरी तल पर अक्षांश-देशांतर रेखाओं का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को शंकु पर अंकित करके यदि उसे आधार से ऊपर तक काटकर फैला दिया जाए तो शंकु एक वृत्तांश का रूप धारण कर लेगा। यही शंक्वाकार प्रक्षेप कहलाता है (चित्र 5.4)। इन प्रक्षेपों पर पूरी पृथ्वी का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। ये केवल शीतोष्ण कटिबंधों के लिए उपयुक्त होते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप भी ज्यामितीय ढंग से बनाए जाते हैं।

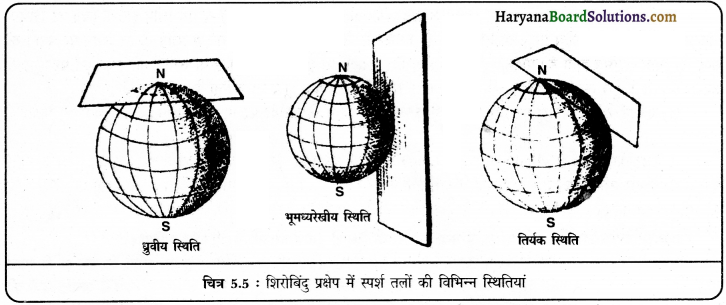

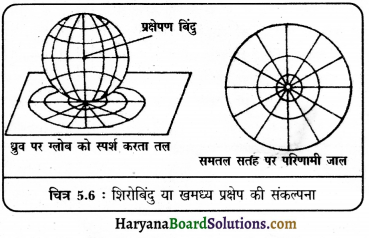

3. शिरोबिंदु प्रक्षेप (Zenithal Projections) इन प्रक्षेपों की रचना करते समय यह मान लिया जाता है कि एक समतल कागज़ पारदर्शी ग्लोब के किसी विशेष बिंदु पर स्पर्श करता हुआ रखा जाता है यह स्पर्श बिंदु भूमध्य रेखा या कोई ध्रुव या इन दोनों के बीच स्थित हो सकता है (पिन 5.5)। बल्ब अथवा प्रकाश पुंज ग्लोब के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है। प्रकाश द्वारा प्रतिबिंबित अक्षांश-देशांतर रेखाओं के जाल को कागज़ पर अंकित कर लिया जाता है।

ऐसी दशा में अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार और देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं। शिरोबिंदु या खमध्य प्रक्षेपों पर केवल गोला? मा प्रक्षेपण बिंदु के मानचित्र बनाए जा सकते हैं, पूरी पृथ्वी के नहीं (चित्र 5.6)।

4. रूढ़ या परिवर्तित प्रक्षेप (Conventional or Modi fied Projections) ये वे प्रक्षेप होते हैं जिन्हें मूल प्रक्षेपों का रूपांतरण करके किसी खास उद्देश्य के लिए उपयुक्त बना लिया जाता है। इनकी रचना में किसी विकासनीय पृष्ठ का प्रयोग नहीं ध्रुव पर ग्लोब को स्पर्श करता तल समतल सतह पर परिणामी जाल किया जाता बल्कि गणितीय सूत्रों की सहायता ली जाती है। इसलिए इन्हें गणितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। इन प्रक्षेपों से ‘प्रक्षेप’ शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता। मॉलवीड प्रक्षेप व सिनुसाइलड : प्रक्षेप इत्यादि ऐसे ही प्रक्षेप हैं।

प्रश्न 2.

मानचित्र प्रक्षेपों की रचना के चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मानचित्र प्रक्षेपों की रचना के चार चरण (Four Steps in the Drawing of Map Projections) चरण-1. दिए हुए मापक के अनुसार ग्लोब कर अर्धव्यास (त्रिज्या) निकालिए।

अर्धव्यास (r) = प्रदर्शक भिन्न – पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास लगभग 6,400 कि०मी० या 640,000,000 सें०मी० है अथवा लगभग 3,960 मील या 250,000,00 इंच हैं।

आइए! अब हम दो बार सें०मी० में व दो बार इंचों में ग्लोब के अर्धव्यास को निकालने का अभ्यास करें-

उदाहरण 1.

मापक \(\frac { 1 }{ 320,000,000 }\) हो तो ग्लोब का r (अर्धव्यास) ज्ञात करो।

हल:

(1) इंचों में r = \(\frac { 1 }{ 320,000,000 }\) x 250,000,000

= 0.78 इंच

(2) सें०मी० में r = \(\frac { 1 }{ 320,000,000 }\) x 640,000,000

उत्तर:

= 2 सें०मी०

उदाहरण 2.

\(\frac { 1 }{ 200,000,000 }\) प्रदर्शक भिन्न पर ग्लोब का r ज्ञात करो।

हल:

(1) इंचों में r = \(\frac { 1 }{ 200,000,000 }\) x 250,000,000

= 1.25 इंच

(2) सें०मी० में r = \(\frac { 1 }{ 200,000,000 }\) x 640,000,000

उत्तर:

= 3.2 सें०मी०

![]()

प्रश्न 3.

बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप क्या है? इसके लक्षणों (विशेषताओं) पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप (Cylindrical Equal Area Projection)-जैसा कि इस प्रक्षेप के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है अर्थात् ध्रुवों की ओर उनका मापक बढ़ता जाता है। अतः अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी (अर्थात देशांतर रेखाओं का मापक) इस प्रकार समायोजित कर दी जाती है कि प्रक्षेप पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की पट्टी का क्षेत्रफल ग्लोब पर उन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की पट्टी के क्षेत्रफल के समान हो जाए। इस प्रकार पूरे प्रक्षेप पर सम-क्षेत्रफल का गुण परिरक्षित हो जाता है।

इस प्रक्षेप को सर्वप्रथम जोहान्न हेनरिच लैंबर्ट (Johann Henrich Lambert) नामक मानचित्रकार ने सन 1722 में बनाया था। इसलिए इस प्रक्षेप को लैंबर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं।

बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप के लक्षण-इस प्रक्षेप की प्रमुख विशेषताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं-

1. अक्षांश रेखाओं का आकार-इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं सरल व सीधी होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर व इसके समान लंबी होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं के बीच की अपनी दूरी उत्तरोत्तर कम होती जाती है।

2. देशांतर रेखाओं का आकार सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं। ये भूमध्य रेखा के लंबवत, एक-दूसरे के समानांतर तथा परस्पर समान दूरी पर अंकित होती हैं।

3. अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदन इस प्रक्षेप में अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं।

4. अक्षांश रेखाओं का मापक-भूमध्य रेखा पर मापक शुद्ध होता है जबकि बाकी अक्षांश रेखाओं पर मापक अशुद्ध होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए मापक में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। इस प्रक्षेप पर 60° की अक्षांश रेखा पर मापक ग्लोब की अपेक्षा दुगुना हो जाता है और ध्रुवों पर यह वृद्धि अनंत हो जाती है। इसका कारण यह है कि इस प्रक्षेप पर सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर लंबी होती हैं, जबकि ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए छोटी होती चली जाती हैं।

5. देशांतर रेखाओं का मापक-इस प्रक्षेप में, सम-क्षेत्रफल के गुण को परिरक्षित करने हेतु किसी स्थान विशेष पर देशांतर रेखाओं का मापक उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। जिस अनुपात में वहां अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस प्रक्षेप पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है।

6. विशेष गुण-बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप का यह एक विशेष गुण है कि इस प्रक्षेप पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की पट्टी का क्षेत्रफल ग्लोब पर उन्हीं दो अंक्षाश रेखाओं के बीच के पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर होता है।

7. उपयोग-सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण इस प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः संसार का राजनीतिक मानचित्र तथा वितरण मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ठीक प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकने के कारण इस प्रक्षेप का प्रयोग मुख्यतः उष्ण-कटिबंधीय उपजों; जैसे रबड़, चावल, नारियल, कहवा, कोको, गर्म मसाले, कपास, गन्ना, केला तथा मूंगफली इत्यादि के विश्व-वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

8. सीमाएं ध्रुवीय क्षेत्रों में अक्षांश रेखाओं के मापक में बहुत अधिक विवर्धन तथा देशांतर रेखाओं के मापक में बहुत अधिक लघुकरण के कारण इन क्षेत्रों में स्थित देश पूर्व-पश्चिम दिशा में बहुत अधिक खिंच जाते हैं और उत्तर:दक्षिण दिशा में बहुत संकुचित हो जाते हैं। फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में देशों की आकृतियों में अधिकाधिक विकृति आ जाती है, परंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देशों की आकृति में विकृति नगण्य होती है। अतः इस प्रक्षेप का प्रयोग ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए नहीं किया जा सकता।

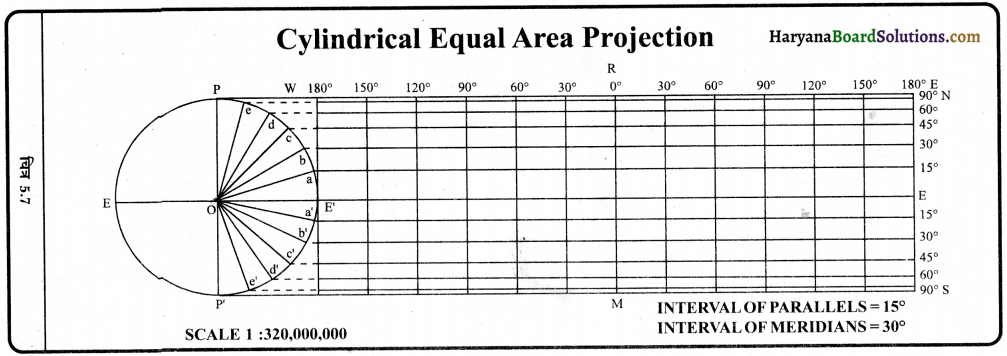

प्रश्न 4.

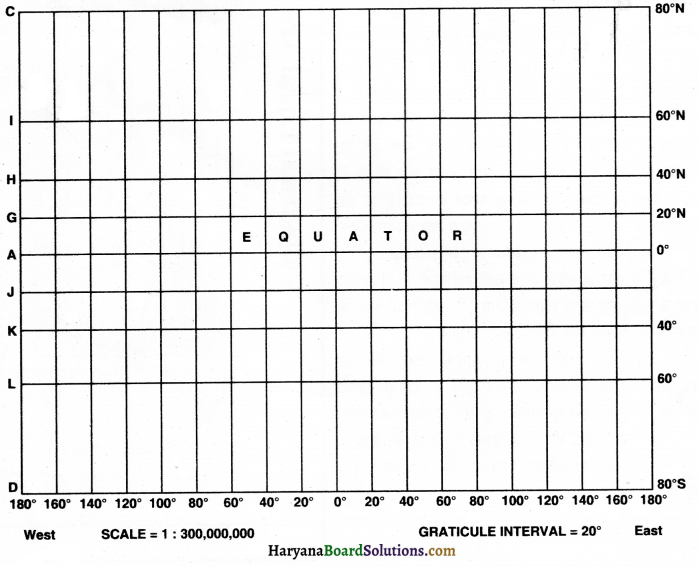

समस्त ग्लोब के लिए एक ऐसे बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करो, जिसका मापक 1:320,000,000 हो। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतराल क्रमशः 15° और 30° हो।

उत्तर:

रचना विधि-दिए गए मापक के अनुसार-

(1) जनक ग्लोब का अर्धव्यास (r)

\(\frac{1}{320,000,000} \times 640,000,000\) = 2 सें०मी०

(2) भूमध्य रेखा की लंबाई = 2πr

= 2 x \(\frac { 22 }{ 7 }\) = 12.6 से०मी०

(3) 30° के अंतराल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दरी = \(\frac { 12.6×30° }{ 360° }\) = 1.05 सें०मी०

ग्लोब को प्रदर्शित करने के लिए 2 सें०मी० अर्धव्यास का एक वृत्त खींचिए। कल्पना कीजिए की EOE’ तथा POP’ क्रमशः भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय व्यास हैं। 0 केंद्र पर 15° के अंतराल पर कोण बनाइए और 15°, 30°, 45°, 60°, 75° और 90° की अक्षांश रेखाएं बनाइए। कल्पना कीजिए कि ये कोण वृत्त की परिधि को उत्तर में a, b, c, d, e तथा p पर और दक्षिण में a’, b’, c’, d’, e’ तथा p’ बिंदुओं पर काटते हैं। EOE’ रेखा को Q बिंदु तक बढ़ाइए जिससे EQ रेखा भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई अर्थात् 12.6 सें०मी० के बराबर हो। अब a, b, c,d,e तथा P बिंदुओं से और a’, b’, c’, d’, e’ तथा P बिंदुओं से भी भूमध्य रेखा के समानांतर सरल रेखाएं खींचिए। ये सभी रेखाएं 15° के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को प्रकट करती हैं।

अब 1.05 सें०मी० परकार खोलकर EQ रेखा को 12 समान भागों में बांटिए। इन बिंदुओं से देशांतर रेखाएं खींचिए जो भूमध्य रेखा को समकोण (90°) पर काटे। RM इस प्रक्षेप की मध्य देशांतर होगी। इस प्रकार यह विश्व के मानचित्र के लिए बेलनाकार सम-क्षेत्रफल प्रक्षेप का रेखा जाल बन जाएगा (चित्र 5.7)।

प्रश्न 5.

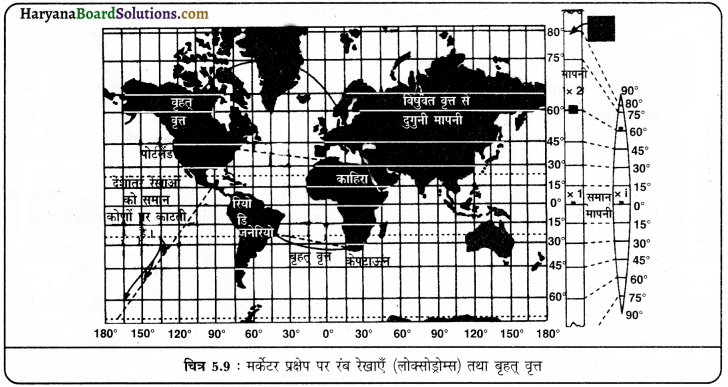

1 : 300,000,000 मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 20° है।

उत्तर:

रचना विधि:

चरण-1.

सर्वप्रथम ग्लोब का अर्धव्यास या त्रिज्या (r) ज्ञात करें। ग्लोब का अर्धव्यास (r)

= \(\frac{1}{300,000,000} \times 640,000,000\)

चरण-2.

ग्लोब पर भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करें (2πr)

= 2 x \(\frac { 22 }{ 7 }\) x 2.1 = 13.2 सें०मी०

चरण-3.

अब भूमध्य रेखा पर 20° देशांतरीय अंतराल के अनुसार दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें

= \(\frac { 22×r×20 }{ 360 }\)

= \(\frac { 13.2×20 }{ 360 }\)

Mecrator’s Projection:

चरण-4.

चित्र 5.8 के अनुसार कागज़ के बीचों-बीच 13.2 सें०मी० लंबी रेखा खींचिए। परकार में 0.73 सें०मी० की दूरी लेकर इस रेखा पर 17 निशान लगा दीजिए। इस प्रकार यह रेखा 18 भागों में विभक्त हो जाएगी। इन चिह्नों पर लंब डाल दीजिए। ये लंब देशांतर रेखाओं को प्रकट करेंगे।

चरण-5.

दिए हुए अंतराल के अनुसार प्रक्षेप 20°, 40°, 60° में व 80° उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश बनेंगे। इन अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से दूरी को निम्नलिखित तालिका से ज्ञात करें।

| अक्षांश | भूमध्य रेखा से दूरी (सें०मी०) |

| 20° | 0.356 x r = 0.356 x 2.1 = 0.75 |

| 40° | 0.763 x r = 0.763 x 2.1 = 1.6 |

| 60° | 1.317 x r = 1.317 x 2.1 = 2.76 |

| 80° | 2.437 x r = 2.437 x 2.1 = 5.1 |

अब इन दूरियों में से प्रत्येक को पहले A की ओर, फिर A से नीचे की ओर काटिए।

उदाहरणतया 13.2 सें०मी० की आधार रेखा AB भूमध्य रेखा को प्रकट करती है। इस रेखा के उत्तर व दक्षिण में 0.75 सें०मी० के चिह्न लगा दीजिए तथा इन चिह्नों में से होती हुई भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींच दीजिए। ये रेखाएं 10° उ० व 10° द० अक्षांशों को प्रकट करेंगी। इसी प्रकार 1.6 सें०मी०, 2.76 सें०मी० तथा 5.1 सें०मी० की दूरियां लेकर A से उत्तर व दक्षिण की ओर चिह्न लगाइए तथा भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींच दीजिए। ये रेखाएं क्रमशः 40°, 60° व 80° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों को प्रकट करेंगी।

चरण-6.

चित्र के अनुसार रेखा जाल के बाहर अक्षांशों व देशांतर रेखाओं के मान लिख दीजिए। इन मानों के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम (N,S,E,W) लिखना न भूलें।

प्रश्न 6.

मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताएँ, उपयोग तथा सीमाएँ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताएँ (Characteristics of Mercator’s Projection)-मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. अक्षांश रेखाओं का आकार प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं सरल रेखाएं हैं, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हैं तथा समान लंबाई वाली हैं।

2. देशांतर रेखाओं का आकार देशांतर रेखाएं भी सरल रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा पर समान दूरी पर खींची गई समांतर रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है इस प्रक्षेप पर ध्रुव प्रदर्शित नहीं किए जा सकते।

3. अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन-अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं।

4. अक्षांश रेखाओं का मापक इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा पर तो मापक शुद्ध होता है, किंतु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए अन्य अक्षांश रेखाओं का मापक निरंतर बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि मर्केटर प्रक्षेप पर सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर खींची जाती हैं, जबकि ग्लोब पर ये ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती हैं। उदाहरणतः ग्लोब पर 60° उ० व द० अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से आधी होती है, जबकि इस प्रक्षेप में वह भूमध्य रेखा के बराबर होती है। अतः इस प्रक्षेप पर 60° अक्षांश रेखा पर मापक ग्लोब की तुलना में दुगुना हो जाता है। इसी प्रकार 75%° अक्षांश रेखा पर मापक ग्लोब की तुलना में गुना हो जाता है। ध्रुवों पर तो यह मापक अनंत गुना बड़ा हो जाता है।

देशांतर रेखाओं का मापक भूमध्य रेखा पर तो देशांतर रेखाओं का मापक भी लगभग शुद्ध होता है, किंतु शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति के गुणों को बचाए रखने के लिए इस प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं के मापक को भी ध्रुवों की ओर उ दिया जाता है।

उपयोग (Utility)-संसार में वायुमार्ग, समुद्री मार्ग, महासागरीय धाराओं, पवनों के परिसंचरण, अपवाह, समताप तथा समदाब रेखाएं दिखाने के लिए इस प्रक्षेप पर बने मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है।

मर्केटर प्रक्षेप की सीमाएं (Limitations of Mercator’s Projection)-

- इस प्रक्षेप में उच्च अक्षांशों में क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण ग्रीनलैंड दक्षिणी अमेरिका के बराबर दिखता है। वास्तव में दक्षिणी अमेरिका ग्रीनलैंड से 9 गुना बड़ा है।

- ग्लोब पर एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग एक-दूसरे के काफी निकट हैं, जबकि इस प्रक्षेप में वे दूर-दूर दिखाई देते हैं।

- मर्केटर प्रक्षेप गोल पृथ्वी की भ्रामक तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस पर ध्रुव नहीं दिखाए जा सकते।

प्रश्न 7.

मर्केटर प्रक्षेप पर रंब लाइन तथा बृहत वृत्त की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मर्केटर प्रक्षेप पर रंब लाइन तथा बृहत वृत्त (Loxodrome and Great Circles on Mercator’s Projection) मर्केटर प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, इसलिए इस प्रक्षेप पर खींची गई कोई भी सरल रेखा सभी देशांतर रेखाओं के साथ एक समान कोण बनाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्षेप पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का मापक भी समान होता है। अतः इस प्रक्षेप पर किन्हीं दो स्थानों को जोड़ने वाली कोई भी सीधी रेखा एक स्थिर दिक्मान रेखा (A Line of Constant Blaring) होती है। चित्र 5.9 में AB रेखा ऐसी ही एक स्थिर दिक्मान रेखा है जो सभी देशांतर रेखाओं के साथ 35° का कोण बनाती है। इसी प्रकार इस चित्र में अन्य सरल रेखाएं भी स्थिर दिक्मान कहलाती हैं। ऐसी रेखाओं को एकदिश नौपथ अथवा रंब लाइन अथवा लोक्सोड्रोम (Loxodrome) कहा जाता है। लोक्सोड्रोम मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ‘तिरछा चलते हुए’ वास्तव में ग्लोब पर लोक्सोड्रोम वक्राकार रेखाएँ होती है जो इस प्रक्षेप पर सीधी दर्शाई जाती हैं।

बेलनाकार प्रक्षेपों में केवल मर्केटर प्रक्षेप पर ही दो स्थानों के बीच दिक्मान ग्लोब के अनुसार शुद्ध होता है। (नीचे दिया गया बॉक्स देखें) मर्केटर प्रक्षेप का यही गुण नाविकों के लिए वरदान सिद्ध हुआ।

नाविकों की First Choice था मर्केटर प्रक्षेप:

- शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के कारण नाविकों के लिए गंतव्य स्थान की सही-सही दिशा मानचित्र पर ज्ञात कर अपने जहाज को निश्चित दिशा में स्थापित करना सरल हो गया।

- इस प्रक्षेप का सही उपयोग वायुयान चालकों के लिए भी था।

- इस प्रक्षेप पर 50° अक्षांश के बाद आकृतियां बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। अतः इस प्रक्षेप पर ब्रिटेन साम्राज्य अपने वास्तविक विस्तार से कई गुना बड़ा दिखाई देता था। यह तथ्य एक राष्ट्र और नस्ल विशेष के श्रेष्ठ और बहुत बड़ा दिखाने के अहम की पुष्टि करता था।

- ध्रुवीय प्रदेशों के वायु एवं जल यातायात के लिए भी शिरोबिंदु ध्रुव प्रक्षेप तथा मर्केटर प्रक्षेप समान रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

नाविकों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपने जहाज को एक स्थिर दिक्मान रेखा पर चलाना होता है। इसके बाद जहाज बिना दिशा बदले निश्चित मार्ग पर चलता रहता है। याद रहे कि मर्केटर प्रक्षेप पर स्थिर दिक्मान रेखा आरंभिक बिंदु (Starting Point) तथा गंतव्य स्थान (Destination) के बीच सीधी रेखा खींचकर प्राप्त की जा सकती है।।

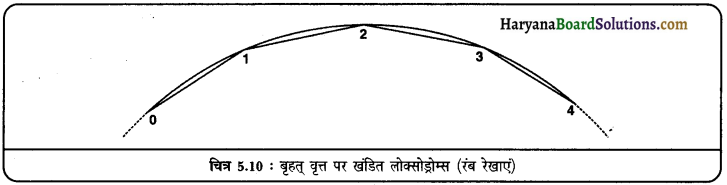

नौ संचालन के दौरान मर्केटर प्रक्षेप के प्रयोग करने से एक कठिनाई आती है, जिसे नाविक दूर करते चलते हैं। समय और ईंधन बचाने के लिए नाविक छोटे से छोटा रूट पकड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें बृहत वृत्त मार्ग अपनाना होता है।

परंतु ग्लोब पर भूमध्य रेखा और देशांतर रेखाएं ही ऐसे बृहत वृत हैं, जो सरल रेखाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं। बाकी सभी बृहत वृत वक्राकार होते हैं। इनकी वक्रता ध्रुवों की ओर होती है। अन्य शब्दों में ये बृहत वृत उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर झुके हुए होते हैं। उल्लेखनीय है कि मर्केटर प्रक्षेप पर न्यूनतम दूरी वाले बृहत वृत वक्राकार होते हैं, जबकि अधिक दूरी वाले एकदिश नौपथ (Loxodromes) सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं।

अतः साफ है कि कोई बृहत वृत मार्ग भूमध्य रेखा अथवा किसी देशांतर रेखा का भाग नहीं है तो वह वक्र होगा। इस वक्र के साथ-साथ जहाज चलाने के लिए नाविक को जहाज की दिशा जल्दी-जल्दी बदलनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए बृहत वृत को छोटे-छोटे खंडों में बांट दिया जाता है और इन खंडों के विभाजन बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। ऐसी प्रत्येक सीधी रेखा स्वयं एकदिश नौपथ (Loxodrome) या रंब लाइन बन जाती हैं।

इन खंडित रंब रेखाओं के सहारे नौसंचालन करते समय नाविक जहाज को केवल तभी मोड़ते हैं जहां दो रंब रेखाएं आपस में मिलती है। ऐसी ही खंडित रंब रेखाओं को चित्र 5.10 में दर्शाया गया है।

प्रश्न 8.

एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप के लक्षण, गुण, अवगुण एवं उपयोग को समझाइए।

उत्तर:

1. एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप के लक्षण (Properties)

- सभी अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों की चापें हैं जो आपस में समान दूरी पर स्थित हैं। ये चापें देशांतर रेखाओं के मिलन बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई हैं।

- ध्रुव भी एक चाप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

- प्रत्येक अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखाओं की परस्पर दूरी समान होती है।

- देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से प्रसारित होने वाली सरल रेखाएं होती हैं।

2. एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप के गुण (Merits)-

- मानक अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है। इससे दोनों ओर की अन्य अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध नहीं रहता।

- सभी देशांतर रेखाएं ग्लोब की दूरी के अनुसार विभाजित की जाती हैं, अतः सभी देशांतरों पर मापक शुद्ध रहता है।

3. एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप के अवगण (Demerits)-

- मानक अक्षांश से दूरी बढ़ने के साथ-साथ प्रदेशों की आकति और क्षेत्रफल में अशुद्धि आने लगती है, क्योंकि इसमें केवल मानक अक्षांश पर ही मापक शुद्ध रहता है।

- इस प्रक्षेप में ध्रुव को भी चाप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अतः यह प्रक्षेप पृथ्वी की सतह को शुद्ध रूप में प्रकट नहीं करता।

4. एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप के उपयोग (Uses)-मानक अक्षांश के दोनों ओर पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली संकरी पट्टी के प्रदर्शन के लिए यह प्रक्षेप श्रेष्ठ है। अतः उच्च अक्षांशों वाले प्रदेशों में पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, सड़कों, रेल-मार्गों, नदी घाटियों को प्रदर्शित करने के लिए यह एक उपयोगी प्रक्षेप है। ट्रांस-कैनेडियन रेलवे (Trans-Canadian Rly.), कैनेडियन-पैसेफिक रेलवे (Canadian-Pacific Rly.), कनाडा-संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत में नर्मदा और तापी नदी घाटियों को इस प्रक्षेप पर सही ढंग से दिखाया जा सकता है।

मानचित्र प्रक्षेप HBSE 11th Class Geography Notes

→ बृहत वृत्त-यह दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को दर्शाता है, जिसका उपयोग प्रायः वायु परिवहन एवं नौसंचालन में किया जाता है।

→ यथाकृतिक प्रक्षेप-वह प्रक्षेप जिसमें धरातल के किसी क्षेत्र की यथार्थ आकृति बनाए रखी जाती है।

→ लेक्सोड्रोम या रंब रेखा यह मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा है, जो स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। नौसंचालन के दौरान दिशा निर्धारण में यह अत्यंत सहायक होती है।

![]()

→ ग्रिड (जाल)-किसी स्थान की सही स्थिति बताने और जानने के लिए मानचित्र पर खींची गई अक्षांश और देशांतर – रेखाओं का जाल। इन रेखाओं पर अक्षांशों और देशांतरों के मान अंकित होते हैं।

→ विकासनीय सतह ऐसी सतह जिसे बिना फटे समतल रूप में फैलाया जा सकता है, विकासनीय सतह कहलाती है।

→ अविकासनीय सतह ऐसी सतह जिसे बिना फाड़े समतल रूप में नहीं फैलाया जा सकता है।

→ केंद्रीय मध्याह्न रेखा (Central Meridian) रेखा जाल के मध्य की रेखा को केंद्रीय मध्याह्न रेखा या केंद्रीय देशांतर कहते हैं। इस पर चिह्न लगाकर निश्चित दूरी पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं।